为地震预测及相关地球科学研究服务,是地震监测的基本功能之一。震级是地震预测和其他地震相关研究的重要参数之一(陈运泰等, 2000, 2004)。提供统一、准确的震级标度,无论是从地震预测科学角度,还是从震后救援对策角度等来讲,都是意义重大的基础性工作。

地震震级是通过测量地震波中某个震相的振幅来衡量地震相对大小的一个量(陈运泰等,2004)。自1945年古登堡提出面波震级标度以来,在此后的几十年中,面波震级在世界各国得到了普遍的应用。在面波经过的路径上,由于受地壳和上地幔构造的不均匀性、地震面波辐射的方向性以及地震台站的台基响应等因素的影响,不同地震台站测定的震级间都存在一定的偏差(陈培善等, 1982, 1998)。因此面波震级的精确测定对于地震速报、地震应急、地震震级研究等都具有重要意义。

1979年国家地震局地球物理研究所开始进行国际资料交换时发现,我国测定的面波震级与国外主要地震机构测定的震级间存在偏差。王淑贤等(1985)通过对我国测定的面波震级与国外主要地震机构测定的面波震级偏差的统计计算及配制高斯分布曲线,认为震级偏差基本符合统计分布规律,我国地震台网测定面波震级的可信度及精确度水平较高。陈培善等(1998)认为,面波震级的基准应该是全球各台网各台站测定面波震级的平均值,通过对我国地震基本台网测定的面波震级与美国地震信息中心测报的面波震级的偏差进行比较,得出我国面波震级测定倾向于采用MS 7标度。2002年以后,国际地震学与地球内部物理协会(IASPEI)成立震级测定工作组(Working Group on Magnitude Measurements),负责制定基于数字地震资料的震级标准,刘瑞丰研究员承担了IASPEI震级工作组的主要工作。工作组利用近30年观测资料开展了对我国地震台网与美国地震台网测定震级的对比研究,以及我国地震台网不同震级之间的对比研究(刘瑞丰等,2006)。刘芳等(2017)开展了内蒙古地震台网近震震级与面波震级的对比研究;于海英等(2007)通过计算功率谱密度,利用不同的方位、震级、震中距探讨上海地震台远震面波震级与美国国家地震信息中心震级间的差别。

本文采用内蒙古自治区宝昌地震台2016—2017年记录到的全球220次MS≥6.0地震资料,对所测定的发布宽频带面波震级MS(BB)、面波震级MS进行对比分析,以实现新的震级国家标准GB17740 — 2017《地震震级的测定》(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局等,2017)与旧国标GB17740—1999《地震震级的规定》(国家质量技术监督局,1999)间的“无缝”衔接。

1 资料以中国地震台网中心(CENC)地震数据管理与服务网站公布的2016—2017年地震目录为依据,从中选取220次MS≥6.0地震作为研究对象(图 1)。在MSDP 2.0版本下将速度记录仿真为短周期位移重新量取面波震级MS,采用MSDP 6.0版本直接量取速度记录波形垂直向振幅测定宽频带面波震级MS(BB)。

|

图 1 2016—2017年全球MS ≥ 6.0地震震中分布 Fig.1 Epicenter distribution of global MS ≥ 6.0 earthquakes from 2016 to 2017 |

本文使用MSDP 6.0、MSDP 2.0版本和《震相走时便查表》(国家地震局地球物理研究所,1980),采用单纯型定位方法,重新对2016—2017年全球MS≥6.0地震的宽频带面波震级MS(BB)、面波震级MS进行测定。

2.1 面波震级MS面波震级MS是将速度平坦型地震记录仿真成位移记录的基式(SK)中长周期地震仪记录,仿真后的地震波记录反映的是地动位移,计算公式如下

| $ {M_{\rm{S}}} = \lg (A/T) + 1.66\lg \varDelta + 3.5\;\;\;\;\;\;\;(2^\circ < \varDelta < 130^\circ, 3{\rm{s }}< T <\rm{25 s }) $ | (1) |

其中,A为最大振幅;T为周期;Δ为震中距。

2.2 宽频带面波震级MS(BB)MS(BB)宽频带面波震级计算方法是在垂直向原始速度平坦型宽频带数字地震记录上直接测定速度的最大值,公式如下

| $ {M_{{\rm{S(BB)}}}} = \lg ({v_{\max }}/2\pi) + 1.66\lg \varDelta + 3.3\;\;\;\;\;\;\;(2^\circ < \varDelta < 160^\circ, 3{\rm{s} < T < {\rm{60 s}}}) $ | (2) |

其中,(vmax /2π)= (A/T) max,vmax为垂直向面波速度的最大值,单位为μm /s。

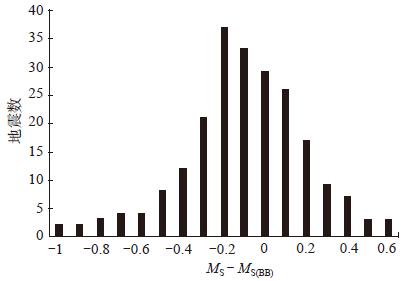

3 面波震级偏差分析根据公式ΔM = MS(BB) - MS,将重新测的面波震级MS与宽频带面波震级MS(BB)进行对比,得到每次地震面波震级MS与宽频带面波震级MS(BB)的震级偏差。图 2、表 1给出了统计结果。由图 2可见,面波震级MS与宽频带面波震级MS(BB)偏差呈正态分布。由表 1可见,面波震级MS与MS(BB)相同的占13%,震级偏差大于±0.3的占22%;震级偏差等于±0.3的占13%;震级偏差等于±0.2的占25%;震级偏差等于±0.1的占27%。

|

图 2 MS与MS(BB)震级偏差分布 Fig.2 Distribution of magnitude deviations between MS and MS(BB) |

| 表 1 MS与MS(BB)震级偏差统计 Table 1 Statistics of magnitude deviations between MS and MS(BB) |

将前文收集的面波震级MS与宽频带面波震级MS(BB)数据,以MS(BB)为自变量,MS为因变量,应用线性回归方法,得到MS与MS(BB)间的关系式MS = 0.9579 MS(BB) +0.167 7,绘制MS与MS(BB)关系图,见图 3。

|

图 3 MS与MS(BB)间的线性关系 Fig.3 The linear relationship between MS and MS(BB) |

(1)使用MSDP 2.0软件测定了2016—2017年全球220次MS≥6.0地震的面波震级MS,使用MSDP 6.0软件测定了其宽频带面波震级MS(BB)。通过偏差分析得到面波震级MS与宽频带面波震级MS(BB)之间的关系。

(2)震级偏差呈正态分布,震级偏差值主要分布在-0.2 — -0.1之间,说明多数地震的宽频带面波震级MS(BB)比面波震级MS偏大;从线性相关可知MS(BB)与MS的线性相关程度较高。

陈培善, 秦嘉政. 1982. 量规函数、台站方位、台基及不同测量方法对近震震级ML的影响[J]. 地震学刊, (1): 6-15. |

陈培善, 成瑾. 1998. 中国地震基本台网测定面波震级的偏差[J]. 国际地震动态, (7): 6-9. |

陈运泰, 吴忠良, 王培德, 等. 2000. 数字地震学[M]. 北京: 地震出版社.

|

陈运泰, 刘瑞丰. 2004. 地震的震级[J]. 地震地磁观测与研究, 25(6): 1-12. |

国家地震局地球物理研究所. 1980. 震相走时便查表[M]. 北京: 地震出版社.

|

国家质量技术监督局.GB17740—1999地震震级的规定[S].北京: 中国标准出版社, 1999: 1-3.

|

刘芳, 赵艳红, 赵铁锁, 等. 2017. 内蒙古地震台网近震震级与面波震级间转换关系研究[J]. 中国地震, 33(3): 396-404. |

刘瑞丰, 陈运泰, Bormann P, 等. 2006. 中国地震台网与美国地震台网测定震级的对比Ⅱ——面波震级[J]. 地震学报, 28(1): 1-7. |

王淑贞, 赵荣国. 1985. 中国地震台网测定面波震级与某些主要国际地震测报机构面波震级的偏差分布[J]. 地震地磁观测与研究, 6(2): 7-15. |

于海英, 朱元清. 2007. 上海地震台阵面波震级偏差分析[J]. 地震地磁观测与研究, 28(5): 96-101. |

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会.GB17740—2017地震震级的规定[S/OL].[2017-05-19]. http://www.gb688.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=05EBFF86A8F8C24DCF99016C9C7DBF2F,2017.

|

2020, Vol. 41

2020, Vol. 41