2020年5月18日21时47分在云南省昭通市巧家县(小河镇)(27.1°N,103.16°E)发生MS 5.0地震,震中周边的昭通市、会泽县、鲁甸县、宁南县等地均有强烈震感。地震发生后,云南省地震局迅速启动Ⅳ级应急响应,地震监测现场应急队员迅速赶到云南省地震灾害应急指挥中心集结待命。依据应急预案,结合震中周边已有测震台站分布,本次现场应急工作将架设3个流动测震台站进行地震监测。18日23时30分,2名应急队员乘车出发,前往震区架设应急流动监测仪器。19日9时30分、14时00分和17时45分,分别在小河镇、新店镇和药山镇架设应急流动监测台站,配合现有测震台站,实现对震中附近的加密观测。3个台站仪器记录的监测数据实时传输至云南省测震台网机房,为余震监测、震后趋势判断,提供强有力的保障和丰富的地震观测资料。

1 应急流动监测台网组建 1.1 震中周边测震台站现状此次MS 5.0地震发生在滇东北地区的巧家县,震中与川滇交界仅相距25 km。距震中最近的测震台站为巧家台(西南方向37 km),周边100 km范围内还分布有云南省会泽、昭通台及四川省普格数据共享测震台。以上4个测震台站较好地包围了震中,保障了此次地震定位的准确性。略显不足的是,4个台站呈三角形分布,而非四边形,主要是普格、巧家、会泽3个台站几乎分布在一条线上,导致台站方位角展布偏大。

1.2 流动测震台站布局规划依据《应急流动观测技术规程》及以往地震应急流动测震台站架设的经验,震后流动观测站点的布设应遵循以下原则:尽可能靠近震中位置,尽量避免与原有台站在同一方位角,以配合固定测震台站包围震中,监测区域应覆盖地震破裂面两侧10 km范围及余震展布区域(林伟等,2012;张璐等,2019)。此次地震理论震中位于NW向包谷垴—小河断裂带西南侧,经现场流动监测小组与有关专家协商,计划在震中和该断裂带之间的区域架设1个流动测震台站,监测震中和断裂带附近的地震活动,并考虑在东南和西南方向各架设1个流动测震台站,尽可能弥补原有台站方位角展布过大的不足,以对震中形成较好的包围。

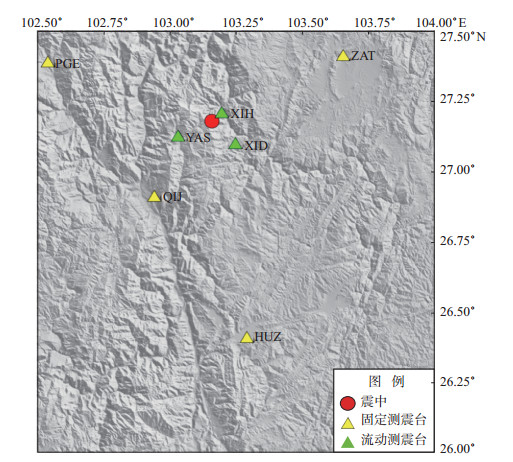

1.3 流动测震台站台址勘选及仪器架设依据测震台站观测环境技术规范要求,点位选择应避开断崖、陡坡、风口以及地质灾害隐患点,周边无大型泵站、大型工厂、铁路、大型输送管道等震动干扰源(危小荣等,2015;申俊,2017)。经对现场实地踏勘,选定小河镇坝统村、新店镇瓦窑上村和药山镇大园村3个供电通信条件好、场地背景噪声水平低、仪器安全有保障的观测点架设流动测震台站,台站分布见图 1。

|

图 1 巧家MS 5.0地震监测台站分布 Fig.1 Distribution of monitoring stations in Qiaojia MS 5.0 earthquake area |

3个流动测震台站使用的专业设备为北京港震机电设备有限公司生产的FSS-3M型短周期地震计和EDAS-24GN型数据采集器,数据传输设备为KL-FR200工业级无线路由器,供电系统采用交流+锂电池综合供电模式。5月19日9时30分在震中NE方向5 km处小河镇坝统村架设第1个流动测震台并投入运行,14时00分在震中SE方向15 km处新店镇上瓦窑村架设第2个流动测震台并投入运行,17时45分在震中SW方向19 km处药山镇大园村架设第3个流动测震台并投入运行。为简化地震应急时现场应急队员及台网工作人员的工作内容,保障应急流动台站快速投入运行,应急设备的各项仪器参数提前规划配置完成,并在省测震台网中心流动监测服务器完成相应设置。现场应急队员在设备架设后,只需根据台站架设点修改台站名及经纬度等参数,流动监测数据就能成功传输至省测震台网中心。流动台详细信息见表 1。

| 表 1 巧家MS 5.0地震应急流动观测台站信息 Table 1 Basic information on seismic stations of the emergency temporary observation network for the Qiaojia MS 5.0 earthquake |

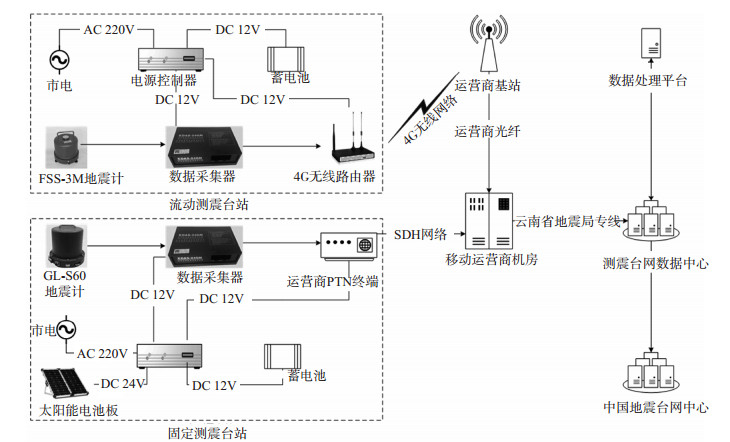

此次地震震区监测台网测震台站数据均为实时传输,其中:巧家、昭通、会泽和普格4个固定测震台站采用SDH有线光纤模式,经运营商网络接入省测震台网中心;3个流动台站通过4G网络接入台站附近移动运营商基站,经运营商网络接入省测震台网中心,仪器监测数据经VPDN链路实时传回中心机房流动监测数据服务器。同时,机房可通过监控平台查看监测仪器运行状态。地震现场网络拓扑见图 2。

|

图 2 巧家MS 5.0地震现场流动监测组网拓扑 Fig.2 The topology of the emergency temporary monitoring network for the Qiaojia MS 5.0 earthquake |

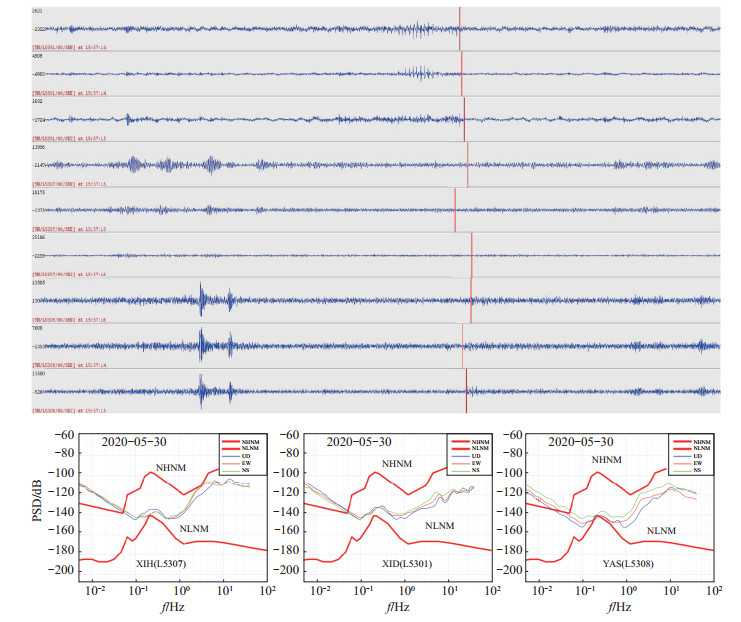

测震台站的台基噪声水平关系到震区余震活动的监测能力,对应急流动台站记录数据进行地动噪声功率谱计算和分析,可以较为直观的反映台站的台基噪声。因此,选取3个流动测震台站2020年5月30日0点至23点(该时间段周边无大地震,余震较少)连续24小时的整点数据,计算各台的台基环境噪声水平。按小时分段计算速度功率谱密度,每小时观测数据可计算得到一条功率谱密度曲线。图 3给出测试期间各台24小时3个分向的平均功率谱密度曲线,图中上下2条粗实线为高噪声模型(NHNM)与低噪声模型(NLNM),细实线为实测平均功率谱密度曲线。实测结果得出,在1—20 Hz频带范围内,3个流动台站台基速度噪声有效值(RMS)的平均值分别为XIH:3.12×10-7 m/s、XID:9.83×10-8 m/s、YAS:1.36×10-7 m/s,对照《地震台站观测环境技术要求第一部分:测震》(GBT 19531.1—2004)规范,分别属于Ⅲ、Ⅱ、Ⅲ级环境地噪声水平,符合短周期数字台站在B类地区(云南属于B类地区)不大于Ⅲ级环境地噪声水平的要求。

|

图 3 流动监测台站噪声波形及台基噪声平均PSD曲线 Fig.3 Noise waveform at temporary monitoring stations and average PSD curves of background noise |

在此次巧家MS 5.0地震震区范围内固定台站疏远,固定台记录的ML≤1.0地震波形不清晰,P波初动模糊,给地震的准确定位带来较大困难。3个应急流动测震台站架设后改善了震区台站方位角的覆盖面,对震中形成较好的包围,对微小地震的波形记录清晰,震相可辨,使靠单台或固定台记录不到的地震能够被多台记录定位(至少3个台),提高了震区对ML 1.0以下地震的监测能力和定位精度(图 4)。统计5月19日18时00分至21时00分台站记录的余震(表 2),可知3小时内台网共记录余震16次,其中8次0≤ML<1.0余震仅被3个流动台站记录到,7次1.0≤ML<2.0余震大部分依靠流动台才能精确定位。

|

图 4 流动台和固定台记录的巧家ML 0.6地震波形(2020年5月19日18时49分) Fig.4 The waveforms of Qiaojia ML 0.6 earthquake recorded at temporary seismic stations and fixed seismic stations (18:49, May 19, 2020) |

| 表 2 台站记录的巧家MS 5.0地震余震统计(5月19日18:00—21:00) Table 2 Statistics of aftershocks of the Qiaojia MS 5.0 earthquake recorded by the stations (May 19th, 18:00-21:00) |

截至2020年5月29日07时26分,记录到巧家地震序列ML 1.0以下地震322次,ML≥1.0地震254次,其中,ML 1.0—1.9地震207次,ML 2.0—2.9地震43次,ML 3.0—3.9地震2次,ML 4.0—4.9地震1次,ML 5.0—5.9地震1次(巧家MS 5.0地震),最大余震为2020年5月19日巧家ML 4.1(MS 3.5)地震。

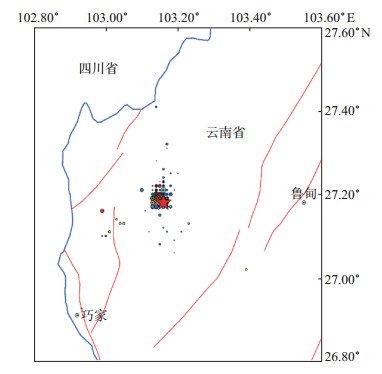

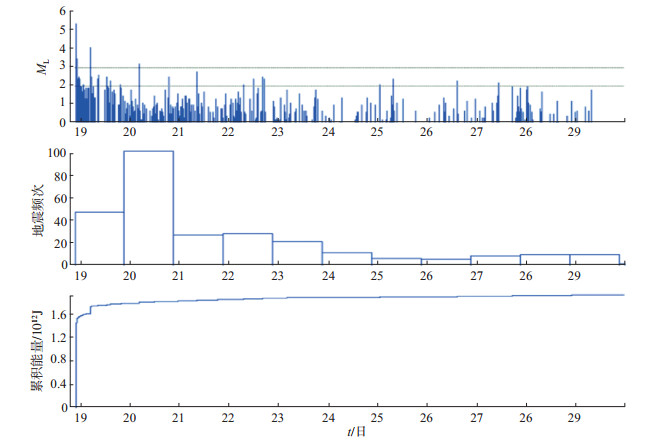

巧家MS 5.0地震序列分布见图 5。由图 5可见:余震密集区无优势展布方向,巧家MS 5.0地震位于序列丛集内。由地震序列M—t、日频次N—t以及能量释放曲线(图 6)可知,本次地震序列活动主要集中在震后前两天,之后呈快速衰减态势,整体衰减速度正常。本次序列中最大地震(MS 5.0)与次大地震(MS 3.5)的震级差为1.5,且MS 5.0地震所释放的能量占整个序列的98.55%,显示该序列类型为主—余型。

|

图 5 巧家MS 5.0地震序列震中分布 Fig.5 Epicenter distribution of Qiaojia MS 5.0 earthquake sequence |

|

图 6 巧家MS 5.0地震序列M—t、日频次N—t图及能量释放曲线 Fig.6 The M-t diagram, daily frequency N-t diagram, and energy release curve of the Qiaojia MS 5.0 earthquake sequence |

综上可知,大震发生后余震发生频繁,不但有较多ML 1.0以上余震,还有更多ML 1.0以下微震。此次地震的余震主要集中在震后前两天,之后呈快速衰减态势,整体衰减速度正常,说明该地震序列符合主—余震型特点。

巧家MS 5.0地震现场3个应急流动测震台站布局及台址堪选合理,仪器架设后数据实时传输至省测震台网,与已有固定台站配合,提升了震区ML 1.0以下地震的监测能力,改善了震区ML 1.0以上地震的定位精度。

应急流动测震台站的布设,有效保证了震区余震记录的完整性,为地震孕震过程、余震活动、震后趋势判定及区域地质构造的分析研究提供了珍贵的基础数据资料。

林伟, 李敬, 刘少文, 等. 2012. 东源M 4.8级地震现场流动监测的作用[J]. 华南地震, 32(Z1): 29-37. |

申俊. 2017. 地震现场监测工作[J]. 地震地磁观测与研究, 38(4): 246-250. |

危小荣, 周大为, 谭俊义, 等. 2015. 流动地震台网监测萍乡矿区地震[J]. 地震地磁观测与研究, 36(2): 71-73. |

张璐, 舒优良, 李垚奇, 等. 2019. 地震应急流动观测系统的组建与应用[J]. 高原地震, 31(3): 30-33. |

2020, Vol. 41

2020, Vol. 41