据中国地震台网测定,2020年2月21日至3月12日,西藏阿里地区改则县先后发生3次5级以上地震,分别为2月21日5.0级(34.56°N,85.68°E)、3月10日5.0级(32.84°N,85.52°E)和3月12日5.1级地震(32.88°N,85.55°E)。3月的2次地震相距约5 km,构成震群型序列,余震丰富,并于5月22日、23日在余震区再次发生4.8级、4.7级地震。2月21日改则5.0级地震位于该组震群活动以北约190 km处,余震较少,震后40天内仅发生8次ML 2.0以上余震,为主余型序列。

2020年改则地区发生的此3次5级以上地震震中位于青藏高原西部地区,在震中500 km范围内无地球物理场观测台站分布,地震监测能力偏低,缺乏中强地震震例总结。本文从构造背景和历史地震、地震序列演化特征和震前区域地震活动特征等方面研究2组地震序列,为该区积累震例资料。

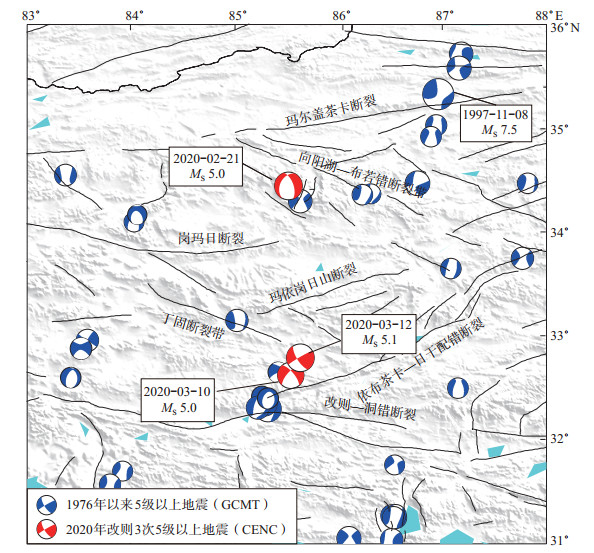

1 构造背景和历史地震据统计,2020年2月21日改则5.0级地震震中100 km范围内,自1900年以来共发生7次5级以上地震,其中1973年7月14日亦基台错7.3级地震震级最大,发生在玛尔盖茶卡断裂带上,距本次改则5.0级地震约95 km。以3月10日5.0级地震震中为圆心,统计1900年以来震中100 km范围内发生的5级以上地震,共得到7次地震,其中2008年1月9日改则6.9级地震震级最大,发生在NEE走向的依布茶卡—日干配错断裂上,距此次5.0级地震约48 km(图 1)。

|

图 1 2020年西藏改则3次5级以上地震震中附近历史地震分布 Fig.1 The distribution of historical earthquakes in the vicinity of three Gaize MS≥5.0 earthquakes in 2020 |

2020年2月—3月改则3次5级以上地震震中位于青藏高原腹地,正是拉萨地块向北运动转化为羌塘地块的侧向走滑运动过渡地区(Yin et al,2000;Zhu et al,2011;许志琴等,2016;Zheng et al,2017)。羌塘地块由北羌塘凹陷、羌中隆起、南羌塘凹陷构成,地块内发育厚达数千米的海相沉积地层,且中构造层和上构造层的中部地段广泛发育多层厚层状的石膏层。新生代早期大规模强烈逆冲推覆构造运动使中生代海相沉积地层发生广泛褶皱变形,中新世早期新生代晚期发生地壳伸展及断裂走滑运动(吴珍汉等,2014)。

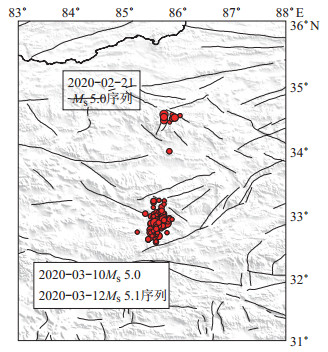

2020年2月21日西藏改则5.0级地震发生在羌塘地块北缘,距玛尔盖茶卡断裂约55 km。玛尔盖茶卡断裂是羌塘地块与巴颜喀拉地块之间的分界,是一条长期活动的地壳深断裂。该断裂走向NEE,现今主要表现为左旋走滑运动,沿断裂曾发生1973年尼玛7.3级地震和1997年玛尼7.9级地震(李建华,1998;单新建等,2006)。历史地震震源机制解统计结果显示,可可西里至唐古拉山地区,历史地震以近NS向正断层破裂为主,优势主压应力轴方位NNE,在玛尔盖茶卡断裂及其北侧多发生走滑型地震,而其南侧则多发生张性地震(Tapponnier et al,2001;Ren et al,2019)。2月21日改则5.0级地震位于该断裂南侧,震源机制解显示为正断型(图 2,表 1)。在玛尔盖茶卡断裂南侧的向阳湖—布若错断裂南侧发育一条NNE向小断裂,余震序列主要位于该小断裂附近。

|

图 2 改则3次5级以上地震(据CENC)和历史地震震源机制解(据GCMT,https://www.globalcmt.org/CMTsearch.html) Fig.2 Focal mechanism solutions for three Gaize MS≥5.0 earthquakes and historical earthquakes (according to CENC and GCMT) |

| 表 1 改则3次5级以上地震震源机制解 Table 1 Focal mechanism solutions for three Gaize MS ≥ 5.0 earthquakes |

2020年3月10日改则5.0级和3月12日改则5.1级地震发生在羌塘地块南缘,接近拉萨地块与羌塘地块的交界区域,与2月21日改则5.0级地震震中相距约190 km。距2020年3月改则震群最近的已知断裂为NW走向的丁固断裂带,间距约17 km。改则震群位于丁固断裂带东南端,震中南侧36 km处发育有NEE走向的依布茶卡—日干配错断裂,在晚更新世有过活动,也是2008年改则6.9级地震的发震构造(洪顺英等,2009;张桂芳等,2009)。震源机制解显示,3月10日和12日改则5级以上地震均表现为走滑兼张性破裂(表 1)性质,与整个区域的构造变形背景一致,发震断裂可能是区域内活动强度较低的NE向、NW向构造的延伸,或NEE向依布茶卡—日干配错断裂的次级构造(图 2)。

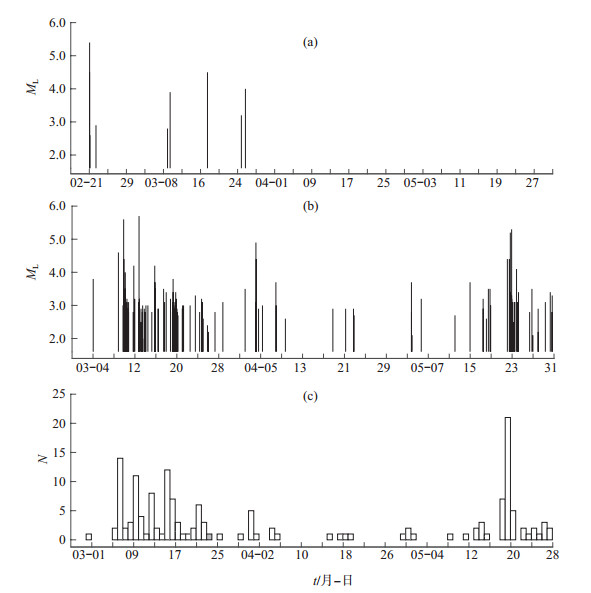

2 改则3次5级以上地震序列特征据西藏地震台网测定,截至2020年5月31日,2月21日改则5.0级地震序列共记录到8次余震,其中ML 2.0—2.9地震3次,ML 3.0—3.9地震2次,ML 4.0—4.9地震3次,最大为2月21日02时11分和3月17日12时02分发生的2次ML 4.5(MS 4.0)地震。此次5.0级地震余震活动较弱,序列较为集中,无明显优势分布方向(图 3)。

|

图 3 改则3次5级以上地震ML 2.0以上余震分布 Fig.3 The distribution of ML≥2.0 aftershocks of three Gaize MS≥5.0 earthquakes |

3月10日改则5.0级和3月12日改则5.1级地震余震活动频繁,且在3月10日5.0级地震前发生3次前震,3月4日06时40分发生ML 3.8地震,平静4 d18 h后,于9日0时59分发生ML 4.6(MS 4.2)地震,震级升高,23时14分发生ML 3.0地震,随后间隔2 h,发生3月10日5.0级地震。截至5月31日,除2次主震外,共记录154次余震,其中ML2.0—2.9地震70次,ML 3.0—3.9地震72次,ML 4.0—4.9地震10次,ML 5.0—5.9地震2次,分别为5月22日21时44分ML 5.2(MS 4.8)地震和5月23日02时38分ML 5.3(MS 4.7)地震。地震序列总体呈近NS向展布,长轴约85 km,短轴约50 km,主要分布在5.0级和5.1级地震的南北两侧(图 3)。

2月21日改则5.0级地震余震主要集中在震后40天,且余震活动较弱,见图 4(a)。1970年以来震中附近仅发生过2次5级以上地震,分别为1997年1月20日尼玛5.0级地震和2013年2月25日改则5.4级地震。前者未记录到余震活动,后者仅记录到2次余震,分别为2013年2月25日ML 4.8(MS 4.1)地震和3月22日ML 2.3地震。因此,依据现有资料分析,认为该区域地震以主余型和孤立型为主。

|

图 4 2月21日改则5.0级地震余震M—t图及3月改则震群序列M—t图和频次关系 (a) 2月21日改则地震;(b) 3月改则震群序列M—t图;(c) 3月改则震群序列日频次N—t图 Fig.4 The M-t diagram of ML≥2.0 aftershocks of the Feb. 21 Gaize MS 5.0 earthquake sequence, the M-t diagram and daily cumulative rate of ML≥2.0 aftershocks of the Gaize earthquake swarm sequence |

3月10日改则5.0级地震发生后,余震活动丰富,11日0时29分ML 3.1地震发生后平静近20 h,被20时17分ML 2.8地震打破,12日0时43分发生ML 4.2(MS 3.7)地震,间隔4 h 25 min发生ML 3.2地震,随后23时44分发生ML 5.7(MS 5.1)地震。3月12日5.1级地震发生前出现的3次小震与3月10日5.0级地震发生前的3次小震活动类似,均出现震级升级和主震前伴随较小地震发生的现象。此次震群序列活动在3月12日MS 5.1地震发生后逐渐衰减,3月16日、19日出现小震增多现象,19日频次达12次,25日频次再次出现小幅增强后逐渐衰减,4月4日发生ML 4.9(MS 4.4)地震后迅速衰减。在5月17日、18日频次逐渐增强后,22日07时08分发生ML 4.4(MS 3.8)地震,间隔9.5 h后发生ML 4.3(MS 3.9)地震,随后于18时45分、19时44分、20时42分分别发生ML 3.4、ML 3.3和ML 3.1地震,时间间隔几乎均为1 h。之后,于22日21时44分和23日02时38分分别发生改则ML 5.2(MS 4.8)和ML 5.3(MS 4.7)地震,伴随多次ML 2.0以上余震,地震序列再次活跃,见图 4(b)和图 4(c)。

计算3月4日至4月30日改则震群序列总能量,其中3月10日改则5.0级和3月12日改则5.1级地震释放能量占比分别为31.73%和63.30%,总体释放95.03%,说明余震能量释放不充分。通过计算,该序列完备性震级为ML 2.9,根据G—R关系,计算得到此次震群序列的b值为0.88,3月12日5.1级地震发生后h值为0.58(图 5)。根据已有研究认为,h值小于1可推断序列衰减不正常,区域的应力水平未得到充分释放,相应的地震为前兆序列,当h>1时,相应的地震序列为正常衰减,此次地震情况与前者相符(刘正荣等,1986;王琤琤等,1996;蒋海昆等,2006;马茹莹等,2016)。5月22日4.8级和5月23日4.7级地震发生后,计算3月4日至5月31日改则震群序列的总能量,其中3月10日5.0级和3月12日5.1级地震释放能量占比分别为26.39%和52.66%,二者总体释放79.05%,较之前的95.03%明显降低。计算得到序列的b值为0.92,h值为0.63,仍小于1(图 6)。以5月22日改则4.8级地震起算,得到至5月31日序列释放的总能量,其中22日4.8级和23日4.7级地震占比分别为41.03%和57.96%,总体释放98.99%,说明余震能量释放仍不充分。结合3月12日改则5.0级地震发生后序列的h值小于1,分析认为,3月10日改则5.0级和3月12日5.1级地震余震区附近仍存在发生同等震级地震的可能。

|

图 5 改则5级震群序列震级分档统计(a)、b值(b)和h值(c)(截至4月30日) Fig.5 The magnitude classification statistics (a), the b-value (b), and the h-value (c) (up to April 30) |

|

图 6 改则5级震群序列震级分档统计(a)、b值(b)和h值(c)(截至5月31日) Fig.6 The magnitude classification statistics (a), the b-value (b), and the h-value (c) (up to May 31) |

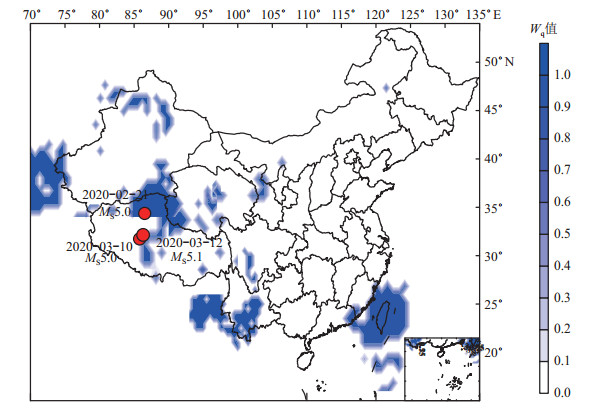

2020年改则3次5级以上地震震中位于地球物理观测能力较弱地区,震中500 km范围内无观测台站,具有异常测项的台站距震中近1 000 km,对改则地区的地震无预测意义(图 7)。在地震活动性方面,震前存在地震发生率异常;利用综合方法识别出Wq值异常。

|

图 7 改则3次5级以上地震震中附近地球物理观测台站及异常分布 Fig.7 The distribution of precursor observation stations and anomalies before three Gaize MS≥5.0 earthquakes |

(1)地震发生率异常。采用10年背景窗长、6个月计算窗长进行地震发生率时空扫描,基于泊松分布,将地震发生率的显著增强或显著减弱变化统一映射为0—1的概率值,红色表示地震发生率显著增强,蓝色表示地震发生率显著减弱(姜祥华,2020)。西藏改则地区2020年2月—3月的3次5级以上地震震源区及附近地区,2018年9月起地震发生率出现高值异常,持续14个月,2019年11月消失,见图 8。由图 8可见,3次改则5级以上地震均发生在高值异常区边缘,异常演化呈现“高值→减弱→消失→发震”的模式。

|

图 8 改则3次5级以上地震前地震发生率异常演化 (a) 2018年9月图像;(b) 2019年10月图像;(c) 2019年11月图像 Fig.8 Anomaly evolution of earthquake rate before three Gaize MS ≥ 5.0 earthquakes |

(2)Wq值异常。在地震学预报方法中,王炜等(2000)提出,将b、η、A(b)、Mf、C、D、Cn、Dt值等8个参数(吴佳翼等,1983;王炜等, 1987, 1989, 1994;陆远忠等,1994;孙加林等,1995)及其与前两年的差值,共16个参数作为神经网络输入值,使用BP神经网络输出预测值,称之为地震活动特征参数Wq值方法。2019年10月底,Wq计算结果显示青新藏交界出现显著异常,而此前在2018年10月和2019年5月,Wq值计算结果均显示该地区无异常。因此,在中国地震台网中心2020年度地震会商中认为,青新藏交界区的强震危险性增强,2020年2月—3月,改则3次5级以上地震即发生在该异常区西侧(图 9)。

|

图 9 基于Wq值方法预测的2020年度地震危险区域及改则3次5级以上地震震中示意 Fig.9 The prediction of the dangerous area in 2020 based on the Wq method and the epicenters of three Gaize MS≥5.0 earthquakes |

改则3次5级以上地震位于地球物理监测能力较弱区域,震中附近500 km范围内无地球物理场观测台站分布,但具有一定地震活动监测水平,震前异常表现为地震发生率异常和Wq值异常。根据地震序列目录计算,完备性震级为ML 2.9,因此,震前获得的地震活动性异常和震后的序列跟踪是可行且有效的。

(1)根据地震序列演化特征,分析认为:2020年2月21日改则5.0级地震为一次主余型事件;3月10日改则5.0级和3月12日改则5.1级地震组合为一次震群活动,余震活动丰富,后续发生的5月22日4.8级和5月23日4.7级地震也符合序列类型判断。

(2)2月21日改则5.0级地震与3月10日改则5.0级和3月12日5.1级震群活动属不同构造单元,前者位于羌塘地块北缘,后者位于羌塘地块南缘,空间距离约190 km。2月21日改则5.0级地震位于玛尔盖茶卡断裂南侧近NS向正断层附近,震源机制解为正断型;3月10日改则5.0级和3月12日改则5.1级地震距丁固断裂带约17 km,但其序列的空间展布近NS向,推测发震构造可能是区域内活动强度较低的NE向、NW向构造的延伸,或NEE向依布茶卡—日干配错断裂的次级构造,震源机制解为走滑型。

(3)2月21日改则5.0级地震后记录的余震较少,3月10日、12日改则震群序列较为丰富。截至4月30日,地震序列h值小于1,分析认为该序列的衰减不正常,区域应力状态未得到缓解,结合3月的2次主震释放能量占比(占序列总能量的95.03%),说明余震能量释放不充分,震源区附近存在发生同等震级地震的可能。随后,余震区发生5月22日4.8级和5月23日4.7级地震,截至5月31日,地震序列h值为0.63,仍小于1。能量分布结果显示,3月10日5.0级和3月12日5.1级地震释放的总能量占比为79.05%,若以5月22日改则4.8级地震起算,该地震与23日发生的4.7级地震占震后序列能量释放的98.99%,说明5月22日4.8级和5月23日4.7级地震序列能量释放不充分,分析认为改则地区仍存在发生5级左右地震的危险。

(4)3月10日改则5.0级和3月12日改则5.1级地震构成震群序列的演化特点显示,改则地区中强地震多以成对地震发生,一般在震前几小时至几天内发生3、4级前震,且前震具有震级逐渐增强、临震减弱的特点。

通过以上对改则3次5级以上地震资料的总结,可为西藏中部、羌塘地块后续地震研究提供基础资料。

本文撰写得到王海涛研究员的指导和鼓励,蒋海昆研究员、晏锐研究员、孟令媛研究员和闫伟高级工程师亦给予帮助,中国地震台网中心国家地震科学数据中心(http://data.earthquake.cn)提供数据支撑,在此对他们及中国地震台网中心预报部同事的辛苦工作,一并表示衷心感谢。

洪顺英, 申旭辉, 单新建, 等. 2009. 基于D-InSAR技术的西藏改则地震同震形变场特征分析[J]. 地震, 29(4): 23-31. |

蒋海昆, 代磊, 侯海峰, 等. 2006. 余震序列性质判定单参数判据的统计研究[J]. 地震, 26(3): 17-25. |

姜祥华.基于概率测量的地震发生率异常时空扫描[R]. 2020年度中国地震趋势研究报告, 2020: 164-166.

|

李建华. 1998. 利用卫星图像研究西藏羌塘及邻区的断裂活动性[J]. 地震地质, 20(3): 201-207. |

刘正荣, 孔昭麟. 1986. 地震频度衰减与地震预报[J]. 地震研究, 9(1): 1-12. |

陆远忠, 吕悦军, 郑月君. 1994. 强震孕育后期地震活动演化的定量表征[J]. 中国地震, 10(Z1): 33-38. |

马茹莹, 马震, 王培玲, 等. 2016. 青海及邻区地震序列h值震型判定与强余震预测研究[J]. 地震研究, 39(Z1): 69-75. |

单新建, 李建华, 张桂芳. 2006. 1997年玛尼7.9级地震的构造环境和地表破裂带特征[J]. 地球物理学报, 49(3): 831-837. DOI:10.3321/j.issn:0001-5733.2006.03.027 |

孙加林, 陆远忠, 曹井泉, 等. 1995. 地震活动性图象演化及有序性在短临预报中应用研究的新进展[J]. 地震, 15(Z1): 110-117. |

王炜, 刘震华. 1987. 地震时间间隔的统计分布及其地震危险度D值在华北大震前的异常变化[J]. 地震学报, 9(2): 113-127. |

王炜, 潘坚云, 黄冰树.地震空间集中度C值及其在地震预报中的应用[M]//地震预报实用化研究文集(地震学专辑).北京: 学术书刊出版社, 1989: 127-141.

|

王炜, 戴维乐, 黄冰树. 1994. 地震震级的统计分布及其地震强度因子Mf值在华北中强以上地震前的异常变化[J]. 中国地震, 10(Z1): 95-111. |

王炜, 宋先月. 2000. 人工神经网络在地震中短期预报中的应用[J]. 中国地震, 16(2): 149-157. DOI:10.3969/j.issn.1001-4683.2000.02.007 |

王琤琤, 程德利, 陈兴东. 1996. 地震序列的h值快速震型判别与强余震预测[J]. 地震学刊, (2): 13-18. |

吴佳翼, 曹学锋. 1983. 地震活动性的定量化问题[J]. 地震, 3(6): 13-16. |

吴珍汉, 高锐, 卢占武, 等. 2014. 羌塘盆地结构构造与油气勘探方向[J]. 地质学报, 88(6): 1130-1144. |

许志琴, 王勤, 李忠海, 等. 2016. 印度-亚洲碰撞:从挤压到走滑的构造转换[J]. 地质学报, 90(1): 1-23. |

张桂芳, 单新建, 张国宏. 2009. 利用D-InSAR技术研究西藏改则地震同震形变场[J]. 地震地质, 31(2): 334-340. DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2009.02.014 |

Ren Z K, Zhang Z Q. 2019. Structural analysis of the 1997 MW7.5 Manyi earthquake and the kinematics of the Manyi fault, central Tibetan Plateau[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 179: 149-164. DOI:10.1016/j.jseaes.2019.05.003 |

Tapponnier P, Xu Z Q, Roger F, et al. 2001. Oblique stepwise rise and growth of the Tibet Plateau[J]. Science, 294(5 547): 1671-1677. |

Yin A, Harrison T M. 2000. Geologic evolution of the Himalayan-Tibet Orogen[J]. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 28: 211-280. DOI:10.1146/annurev.earth.28.1.211 |

Zheng G, Wang H, Wright T J, et al. 2017. Crustal deformation in the India-Eurasia Collision Zone from 25 years of GPS measurements[J]. Journal of Geophysical Research:Solid Earth, 122(11): 9290-9312. DOI:10.1002/2017JB014465 |

Zhu D C, Zhao Z D, Niu Y L, et al. 2011. The Lhasa Terrane:Record of a microcontinent and its histories of drift and growth[J]. Earth and Planetary Science Letters, 301(1/2): 241-255. |

2020, Vol. 41

2020, Vol. 41