2. 中国太原 030000 山西省地震局

2. Shanxi Earthquake Agency, Taiyuan 030000, China

我国是全球大陆地震频繁、地震灾害严重的国家之一。1966年邢台地震以后,我国开始了大规模的地震预报探索研究工作,但至今仍处于基于震例统计的经验预测阶段,日常震情跟踪与年度危险区判定依据主要来自《中国震例》的经验总结,异常指标来源于单次地震前的异常现象汇总,而地震预测工作的顺利开展则需要具有普适性的指标性方法来进行。

震例研究表明,大地震发生前普遍出现地震活动性增强现象,作为地震预测预报的一项重要指标,地震活动显著增强主要指大地震发生前地震活动出现的非随机性增高现象(张国民等,2001),在各类地震分析会商报告中使用率较高。Mogi等(2008)指出,茂木清夫1969年研究发现,在浅源大震发生前一段时间内,震源区周围2—3倍区域内地震活动显著增强。在较大地震发生前,震中200—300 km范围内地震活动出现增强具有普适性。随着主震震级的增大,活动增强区域加大,甚至整个活动地块出现增强现象。多数震例中区域地震活动增强并不延续到主震发生时刻,存在明显的地震平静段,这是一种短期或中期向短期过渡的预报指标(刘蒲雄等,1997)。

现有地震活动显著增强异常指标在使用上可能存在一些问题,主要表现在:①客观性不强。地震活动显著增强异常指标的判断主要依赖专家,判断标准不完全统一;②时效性尚有提升空间。传统识别方法主要借助MapSis、SuperSeis等地震分析辅助软件,通过时空扫描分析得出地震的汇聚区域,绘制地震M—T图、频度图、能量图等,完成地震活动显著增强的间接识别,得到地震活动显著增强区,可见识别地震活动显著增强的实效性滞后;③对地震活动显著增强检出区域缺乏完备性,漏检现象较多。地震活动显著增强计算方法的使用需借助做图工具人为进行,活动范围越大,地震目录的数据量越大,人眼识别效率越低。

文中选取华北地区1970年以来的地震目录,结合大量震例分析和数据实验,通过网格扫描、模式匹配等算法,研究该区域地震的时空演化和频度变化规律,探索通过地震目录自动获取地震活动显著增强区域的算法,研究地震活动显著增强与地震预报的关系。希望能统一计算标准,给出普适性算法规则,做到地震活动显著增强区域的自动化扫描识别。若地震活动显著增强算法规范统一、意义明确,将对更大范围的地震目录进行自动化扫描识别,减少人工干预,快速获取客观的地震活动显著增强计算结果,提高震情跟踪工作效率。

1 地震活动增强物理意义岩石蠕变声发射试验分为瞬态蠕变、稳态蠕变和加速蠕变3个阶段(吕培苓等,1991;焦远碧等,2000),在试验过程中,随着应力加载,声发射开始出现并逐渐增多;进入稳态阶段,初期声发射率明显减小,在稳态阶段后期,声发射增加,信号幅值增大;到加速蠕变阶段,声发射频率增加,幅值随岩石样品性质不同而呈现复杂变化。

将岩石蠕变声发射实验中观测的蠕变3个阶段的声发射变化与地震活动相对比,可见大震前震中区域地震活动可能出现2种类型:①稳态阶段后期,地震活动较低但幅值大;②加速蠕变阶段,地震活动较高而强度不等。地震活动异常可能属于第一类,出现在主破裂前较长时间,是一种中期前兆,而且在大多数强震前可能被观测到。

刘蒲雄(1983)给出了地震诱发作用的机理和产生条件的一种解释:地震的发生与块体运动有关,在一次地震活动中,块体将由初期的局部运动发展到后期的整体运动。在整体运动阶段,由于大区域统一应力场的形成和加强,使得块体边界处于持续的高应力状态,边界的各个部分即显示出力学上的相关性,大震的诱发作用此时便会明显表现出来。例如邢台、渤海、海城、唐山等地震属于华北地块活动高潮期的一串强震,发生在同一块体单元,表现出较为明显的诱发现象。

地震应力触发现象也是地震诱发的一种可能解释。一个大震产生的应力场变化对邻近和远程地震活动的影响称为地震应力触发,主要包括静态应力触发和动态应力触发。静态应力触发是,地震断层位错在附近产生的静态库仑破裂应力变化对后续地震的触发作用,此项研究国内外已较成熟;动态应力触发指地震波通过时产生较强的瞬态应力振荡并影响断层稳定性,从而引起的地震触发作用。由于地震断层破裂导致的静应力衰减较快,其影响范围一般在几百千米内;大震的地震波传播时导致的动态应力触发作用范围相对较大。如:Walter等(2015)发现,2012年8月27日EI Salvador MW 7.3地震后,尼科亚半岛地震活动性显著增强,9天后(2012年9月5日)发生Costa Rica MW 7.6地震。

一次强震前震源区附近地震活动的增强,往往是在与之相距几百千米的另一次强震发生后半年内开始的。例如:唐山地区地震活动性增强出现在渤海地震发生后,将这种现象简单表示为渤海—唐山,类似情况还有渤海—海城、炉霍—松潘、炉霍—龙陵、通海—永善(张国民等,2001)。吴中海等(2013)指出,赵根模等1989年注意到,邢台地震后约196天,在渤海长岛发生3.5级地震,是1964—1968年渤海湾唯一的3.5级以上地震,与1969年7月18日渤海7.4级地震震中相距约100 km。有人称之为诱发地震,即指一个大震的发生可能对未来另一个震源区附近地震活动起到诱发作用。也就是说,地震活动显著增强的第一种形式可能与相邻大震的诱发作用有关。

2 计算方法 2.1 异常区识别算法大震前地震活动增强具有一定普遍意义,但并不是所有的地震活动增强都意味着即将发生大地震(陆远忠等,2001)。根据现有震例分析,大震前地震活动异常增强通常有如下特征:①特定震级档地震活动是否经历过指数形式的增强活动,或累积频度和地震应变释放曲线是否显示出上翘形态(刘蒲雄等,1997),可能是判断地震活动增强后是否有大地震发生的依据。曲线加速需满足3个条件:曲线有明显上升并呈上翘形态、上升时间至少持续一年以上、曲线上升期间年地震应变释放量至少是前3年平均释放量的2倍;②地震的空间分布显示出一定的异常图像。例如,增强图像往往出现在背景空区形成的晚期,伴随地震活动增强出现并向空区内部收缩,地震条带一般出现在区域地震活动增强后期阶段等。

地震活动显著增强的表现形式有2种:①在未来大震震中及邻近地区(相当于大震震源破裂范围向外扩展200 km范围内),地震活动水平出现明显增强。地震活动的显著增强一般不延续至大震发生,通常大震在活动峰值之后的下降段里发生;②在未来大震震中及邻近地区无明显地震活动增强,而主要表现为更大范围的地震活动性显著增强,这种地震活动增强一般也不延续至主震的发生。

传统意义的地震活动显著增强包含了地震活动频度和应变释放2个维度的增强现象。经理论研究与实验,发现在地震活动显著增强期间,地震应变释放曲线呈加速形态,此为异常增强的标志,从图形表现来说,即在主震发生前累积频度曲线将出现明显的上翘形态。曲线加速至少应满足4个条件:条件A:曲线呈上翘弧形,有明显上升;条件B:曲线上升时间至少持续一年以上;条件C:在曲线上升期间,年释放量至少是前3年平均释放量的2倍;条件D:在曲线上升期间,年地震活动至少是前3年平均频度的2倍。

基于规则,以1970年至今华北地区ML 2.0以上地震目录和中国范围ML 2.0以上地震目录为基础进行算法测试。采用

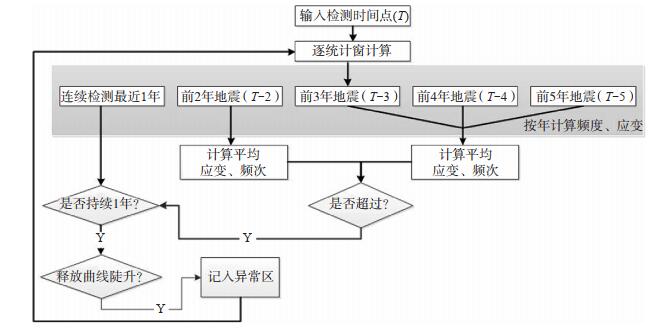

具体实现步骤如下:①使用检测时间点前5年的地震目录数据,计算检测时间点,记为T,向前推2年到前1年的地震目录数据,计算1年累计应变释放和地震频度,即计算T-2—T-1年的年累计应变释放δ和地震年频度n;②计算当前检测时间点前5年至前2年总计3年的地震平均频度和能量释放量,即计算T-5—T-2年的地震平均频度n和能量释放量δ;③以当前检测时间点1年前的检测时间为基准,检测年应变释放是前3年平均释放量的2倍,即n>2n,检测年平均地震活动是前3年平均频度的2倍,即δ>2δ,前文条件C、D;④在图形上通过二阶差分确定其明确的上翘弧形(前文条件A);⑤将该操作以月为单位连续计算12个月(前文条件B),若均出现该现象,算法则认为该网格属于地震活动显著增强区域。

异常检出算法流程见图 1。

|

图 1 异常检出算法流程 Fig.1 Abnormal detection algorithm flow chart |

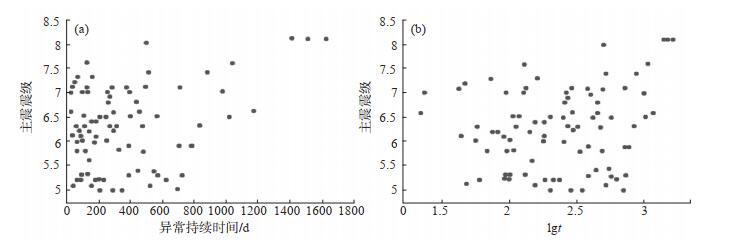

易桂喜等(2004)研究认为,多数震例在震前出现地震活动的高频异常,异常持续时间与主震震级无明显线性关系;当异常持续时间大于760天时,主震震级大于5.9,且震级与持续时间呈正相关。在预报期内,与其他地震相比,若发生地震的震级并不明显偏高,则其仍为增强过程中的地震,而非主震。高频异常的持续时间与主震震级的统计关系见图 2,可见:异常持续时间与震级无线性关系,但持续时间大于800天,主震震级均大于6,且随着持续时间的增长,震级增大。

|

图 2 高频度异常持续时间与主震震级的关系 Fig.2 The relationship between the duration of high-frequency anomalies and the magnitude of the mainshock |

根据高频度异常的起始震级与主震震级的统计关系,可得以下拟合直线方程式。

| $ {M_{主}} = 5.19 + 0.40M $ | (1) |

式中,M0为高频度异常的最低震级,相关系数为0.53。

2.3 时间预测算法据杨向东等(2004)的研究结果,42%的5级以上地震发生在高频度异常持续时间6个月以内,63%的地震发生在异常持续时间1年以内。因此,高频度异常的优势预测时间为半年,其次为1年。当中等地震历时数月以指数频率快速增加后,若中等地震连续数月出现平静,则可判断地震进入短期临震阶段。

3 震例回溯检测根据上述地震活动显著增强计算方法,对中国震例中有记载的部分6级、7级以上地震进行震例回溯分析。对于5—6级地震,由于起算震级设计为目标地震震级下沉3—4级,受区域地震监测能力以及历史地震完整性震级可靠性所限,文中不做阐述,仅对实验结果列典型震例予以说明。选取1975年辽宁海城7.4级地震、1976年河北唐山7.8级地震、1977年天津宁河6.3级地震、1979江苏溧阳6.0级地震为例,验证计算方法与理论研究结果的一致性。震例参数见表 1。

| 表 1 典型震例参数 Table 1 Parameters of typical earthquake cases |

查阅相关资料可知:①2次7级地震,即1975年2月4日辽宁海城市7.4级地震和1976年7月28日河北唐山市7.8级地震发生前,陆续出现地震活动显著增强现象,与张国民等(2001)的研究结果一致,即:在未来大震震中及周边邻近地区(相当于距大震震中200 km的范围内),地震活动明显的增强;②1977年5月12日天津市宁河6.3级地震中,百余间房屋倒塌,数百户房屋出现裂缝,30余人受伤,无人死亡。李广鑫等(1992)认为此次地震属于唐山地震的强余震,发震期间地震应变释放、频度衰减起伏较大,按照地震活动显著增强指标检测,明显发现震前大面积地震活动显著增强异常现象;③1979年7月9日江苏省溧阳6.0级地震造成41人死亡,654人重伤,343 659间房屋损坏,经济损失1.36亿元,据贺楚儒等(1992)在中国震例中的记载,此次地震震前明显出现应变释放能量积累异常,异常区域与实验结果基本一致。

据研究结果,一般地震活动显著增强后1年内发震。使用中国地震台网中心1970年以来全国地震目录,起算震级2—4级,运用地震活动显著增强算法进行扫描计算,做4次典型震例的回溯检测。

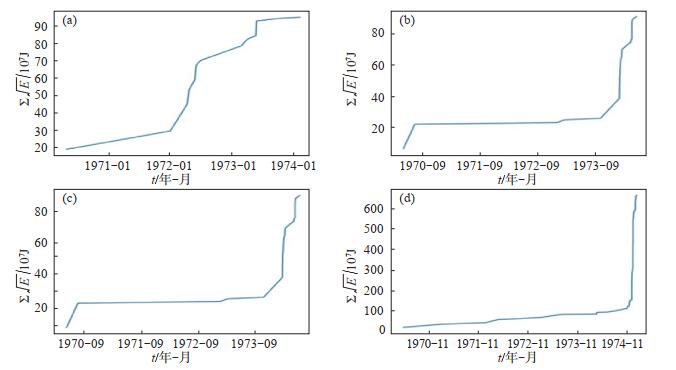

(1)震例1:1975年2月4日辽宁海城市7.4级地震。此次地震发生前一年地震活动显著增强区域变化见图 3。每个扫描检出区域均对应地震活动显著增强现象,按照检出规则,检出区域均体现能量的加速释放,受篇幅所限,在每个扫描时间点随机挑选一副应变能量释放图,从检出异常区的应变释放图上也可以明显看出,这些区域均符合应变加速释放的状态。结果见图 4。

|

图 3 海城地震前地震活动显著增强区演化过程 (a)1974年2月;(b)1974年8月;(c)1974年11月;(d)1975年1月 Fig.3 Evolution of seismically enhanced areas before the Haicheng earthquake |

|

图 4 海城地震前地震活动显著增强区典型应变释放 (a)1974年2月;(b)1974年8月;(c)1974年11月;(d)1975年1月 Fig.4 Typical strain release diagram of the seismic enhanced zone before the Haicheng earthquake |

通过分析,可以明显的看出,在发震海城地震发震前一年,围绕震中附近已经可以检出地震活动的显著增强异常区域,发震前9个月,地震活动显著增强区域出现了明显的扩散现象,显著增强区域的面积也出现了大幅增加,震前3个月地震活动显著增强区在震中附近基本保持稳定,直至发震。

(2)震例2:1976年7月28日河北唐山市7.8级地震。此次地震发生前一年地震活动显著增强区域变化见图 5,在每个扫描时间点随机挑选一副应变能量释放图,这些检出区域均符合应变加速释放的条件,结果见图 6。

|

图 5 唐山地震前地震活动显著增强区演化过程 (a)1975年7月;(b)1976年1月;(c)1976年4月;(d)1976年7月 Fig.5 Evolution of seismically enhanced areas before the Tangshan earthquake |

|

图 6 唐山地震前地震活动显著增强区典型应变释放 (a)1976年1月;(b)1976年4月;(c)1976年7月 Fig.6 Typical strain release diagram of the seismic enhanced zone before the Tangshan earthquake |

由图 5可见,唐山地震发生前一年,通过地震活动显著增强算法扫描未发现异常区域,发震6个月以前出现4平方度的地震活动显著增强区;发震前3个月,距震中200 km左右,震中地震活动显著增强区域扩大到7平方度,且地震活动显著增强区基本维持到唐山地震发生。

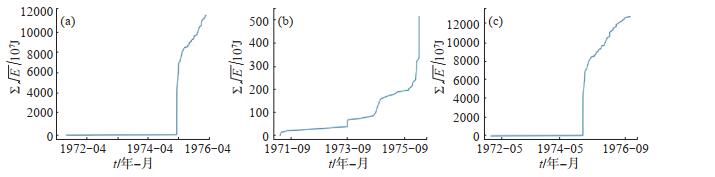

(3)震例3:1977年5月12日天津市宁河6.3级地震。在此次地震前1年,即对该区1976年5月地震活动检测中,可见环渤海附近出现大面积地震活动显著增强现象,最近点距震中约200 km,且增强现象持续到1976年10月前后,在1976年12月的地震活动检测中,震中附近地震活动显著增强区出现减弱和发散现象,在1977年4月的地震活动检测中,地震活动显著增强区域出现明显减弱,之后发震(图 7)。其检出区的应变释放情况均存在明显的加速现象(图 8)。

|

图 7 天津宁河地震活动显著增强区演化过程 (a)1976年5月;(b)1976年8月;(c)1976年12月;(d)1977年4月 Fig.7 Evolution of seismically enhanced areas before the Ninghe earthquake in Tianjin |

|

图 8 天津宁河6.3级地震活动显著增强区震前型应变释放 (a)1976年5月;(b)1976年8月;(c)1976年12月;(d)1977年4月 Fig.8 Typical strain release diagram of the seismic enhanced zone before the Tangshan earthquake |

(4)震例4:1979年7月9日江苏省溧阳6.0级地震。1979年3—7月地震活动显著增强区域变化及对用的应变能量释放结果见图 9。溧阳6.0级地震发生前4个月,即1979年3月开始,在震中西北方向约130 km处出现地震活动显著增强区域,且在每月一次的检测中稳定出现,直至发震,由图 9(b)可见,该区域能量释放符合地震活动显著增强指标的定义。

|

图 9 江苏溧阳地震活动显著增强区典型应变释放 (a)1979年3—7月活动增强区;(b)1979年3—7月活动增强区应变释放 Fig.9 Typical strain release diagram and evolution of the seismic activity enhanced zone before the Liyang earthquake in Jiangsu |

综上所述,基于华北地震目录,通过对地震频度、应变异常的分析研究与实验,得出4条地震活动显著增强的异常量化判断依据,实现了地震活动显著增强自动计算和批量扫描程序,可自动对全国任意时空范围进行地震活动显著增强异常指标的批量扫描,给出对应预测意见。

在此基础上,对中国震例中有明确记录的7级和6级以上地震进行回溯检验,得出检验规则与中国震例记载基本对应的结论。对2018年全国测震学科组提出的14项测震学地震活动显著增强异常指标进行检验,其中:8项指标有较好的对应关系,1项指标涉及的地震活动显著增强区距震中稍远,1项指标由于异常区较小未检出,另外4项指标无对应关系。无对应关系的区域经后续核实,确认由地震活动显著增强区与所在省份所使用计算规则的差异引起。

整体而言,地震活动显著增强识别算法是全国地震会商技术系统自动异常识别专项中的一项,目前已经趋于实用,并与中国震例记载有一定对应关系,但由于时间较短,其严格的效能评估尚不确定,尤其是对6级以下中小型地震的预测意义有待商榷,故文中给出的预测意义仅建议参考使用。在今后工作中,将通过更细致的地震预测效能评估进一步明确该指标的使用,并进一步加强其实用化程度。

本研究所使用的地震目录数据来源于中国地震台网中心(CENC)统一地震编目,在程序设计过程中,参考使用地震学相关分析预报方法与程式指南(国家地震局科技监测司,1990,1997),使用python和matplotlib库(Hunter,2007)完成代码测试及编写工作,文中涉及的数据可在https://github.com/epnet2018/EnHance上查询。研究过程中,得到中国地震局地球物理研究所陈石及相关专家、全国地震会商技术系统建设测震自动化识别项目组同事以及长安大学相关老师的指导,在此表示感谢。

地震局科技监测司. 1990. 地震学分析预报方法程式指南[M]. 北京: 地震出版社.

|

地震局预测预防司. 1997. 测震学分析预报方法[M]. 北京: 地震出版社.

|

贺楚儒, 张德齐. 1979年7月9日江苏省溧阳6.0级地震[M]//中国震例(1966-1992).北京: 地震出版社, 1992.

|

蒋长胜, 吴忠良, 马宏生, 周龙泉. 2009. PI算法用于川滇-安达曼-苏门答腊地区7.0级以上强震危险性预测的回溯性检验[J]. 地震学报, 31(3): 307-318. DOI:10.3321/j.issn:0253-3782.2009.03.007 |

蒋海昆, 付虹, 杨马陵. 2018. 中国震例(2007-2010)[M]. 北京: 地震出版社.

|

焦远碧, 丁鉴海. 2000. 中等地震活动增强作为强震标志的研究[J]. 地震, 4(2): 15-19. |

李广鑫, 卢洋. 1976年11月、1977年5月和11月天津市宁河地震[M]//中国震例(1966-1992).北京: 地震出版社, 1992.

|

刘蒲雄, 陈兆恩, 高伟, 等. 1997. 大震前地震活动图像演变及中期向短期过渡的地震活动性标志[J]. 地震, 17(2): 113-125. |

刘蒲雄. 1982. 强震前地震活动增强特征[J]. 地震, 11061106(2): 5-7. |

陆远忠, 吴云, 王炜, 等. 2001. 地震中短期预报的动态图像方法[M]. 北京: 地震出版社.

|

吕培苓, 吴开统, 焦远碧, 李纪汉, 刘晓红. 1991. 岩石蠕变过程中声发射活动的实验[J]. 地震学报, 13(1): 104-112. |

盛菊琴, 马禾青, 任学梅, 赵卫明. 2007. 基于区域地震活动频次对比的余震删除方法[J]. 地震, 27(1): 85-94. |

吴中海, 赵根模. 2013. 地震预报现状及相关问题综述[J]. 地质通报, 32(10): 1493-1512. DOI:10.3969/j.issn.1671-2552.2013.10.002 |

杨文采, 瞿辰, 于常青. 2011. 华北东部地区地壳泊松比异常及其成因[J]. 地学前缘, 18(3): 13-21. |

杨向东, 刘特培. 2004. 中等地震对华南中强地震的指示意义[J]. 地震地磁观测与研究, 25(3): 42-47. DOI:10.3969/j.issn.1003-3246.2004.03.006 |

易桂喜, 韩渭宾. 2004. 四川及邻区强震前地震活动频度的变化特征[J]. 地震研究, 27(1): 8-13. DOI:10.3969/j.issn.1000-0666.2004.01.002 |

张国民, 傅征祥, 桂燮泰, 等. 2001. 地震预报引论[M]. 北京: 科学出版社.

|

Hunter J D. 2007. Matplotlib:A 2D graphics environment[J]. Computing in Science & Engineering, 9(3): 90-95. |

Mogi P, Lin G. 2008. Evidence for Mogi doughnut behavior in seismicity preceding small earthquakes in southern California[J]. Journal of Geophysical Research, 114: B01318. DOI:10.1029/2008JB005982 |

Walter J I, Meng Xiaofeng, Peng Zhigang, et al. 2015. Far-field triggering of foreshocks near the nucleation zone of the 5 September 2012(MW 7.6) Nicoya Peninsula, Costa Rica earthquake[J]. Earth and Planetary Science Letters, 431: 75-86. DOI:10.1016/j.epsl.2015.09.017 |

2020, Vol. 41

2020, Vol. 41