近年来,自然灾害及社会群体事件等各类突发情况频繁发生,且新型风险增加,突发事件的复合性不断增强,这对应急组织的效率和协同性提出了更高要求。根据2018年全国“两会”期间出台的《国务院机构改革方案》,我国组建成立应急管理部。此次改革将安监、应急、消防、救灾、地质灾害防治、水旱灾害防治、草原防火、森林防火、震灾应急救援等职责跨部门整合在一起,对国家防汛抗旱总指挥部、国家减灾委员会、国务院抗震救灾指挥部、国家森林防火指挥部的职责一并加以整合(王宏伟,2018)。“9+4”结构体现了我国将主要的自然灾害与事故灾难应急职能加以统筹考量的应急体制改革思路,在较大程度上有利于提升应对复杂性突发事件的能力。

视频会议系统作为应急通讯的一种重要手段,在应急指挥中发挥着支撑作用,是提升应急处置能力的重要保障。应急管理部成立以来,对应急通讯的要求不断提高,应急指挥体系的开放性、共享性、融合度随之不断扩大,这迫切需要由应急管理部牵头组建新的视频会议系统来融合各应急部门视频会议系统,以实现统一的指挥调度。应急管理部目前使用的应急指挥视频会议系统依托于原公安部消防局的视频会议系统,并在新整合的各部委应急指挥中心安装新的终端,以实现对原系统的拓展应用。目前,通过专线网络的搭建,中国地震局应急指挥中心(原国务院抗震救灾指挥部)已与应急管理部实现视频会议联动。但全国地震应急视频会议系统中的省、市、县地震局和卫星通讯节点如何与应急管理部实现视频会议互联互通则成为技术难点。本文通过介绍全国地震视频会议系统与应急管理部视频会议系统连通现状,结合中国地震局应急指挥中心音视频矩阵硬件条件,合理采用优化的“背靠背”转发技术方案,分析和解决地震应急系统视频会议系统与应急管理部视频会议系统音视频流等信号源互联互通的关键问题。

1 全国地震应急视频会议系统中国地震局应急指挥中心以“十五”期间建立的全国地震应急视频会议系统为基础(刘在涛等,2010),依托“社服工程”完成对地震系统内视频会议终端的升级改造,目前该系统包括全国各省市自治区直辖市地震局和中国地震局直属科研单位共42个一级节点单位。同时,各省部署的应急指挥车车载终端和移动视频会议终端,可以通过VAST卫星网络、3G/4G互联网络实现便捷的现场应急通讯(郑树平等,2016;李敏等,2017)。

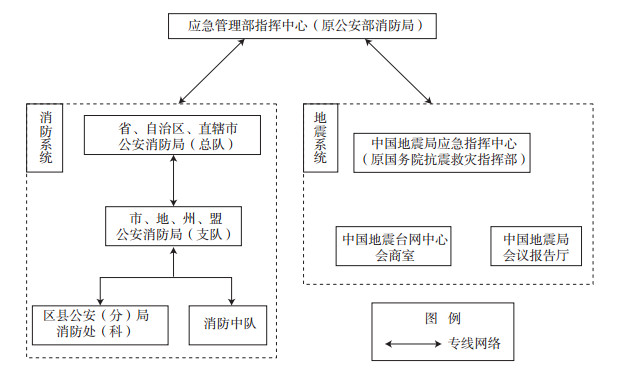

破坏性地震发生后,中国地震局应急指挥中心通过高清视频会议终端和多点控制单元(MCU),基于地震行业专网,快速组建地震应急系统指挥部会议。作为原国务院抗震救灾指挥部可根据需要通过电子政务外网与国务院总值班室连通,通过专线实现与武警部队总部、国家地理信息局、中国人民解放军总政治部群众工作办公室和中央军委联合作战指挥中心等国务院抗震救灾指挥部成员单位连通,开展震后应急协同联动工作(林向洋等,2017)。指挥中心的视频会议系统可实现上至国务院应急办,下至省地震局/直属研究所—市地震局—县地震局/地震台站—地震现场的多级通讯指挥,并建立与部分部委、政府机构等部门的横向协同联动机制(图 1)。

|

图 1 原国务院抗震救灾指挥部视频会议系统结构拓扑 Fig.1 The topological structure of the video conference system of the former Earthquake Relief Headquarters of the State Council |

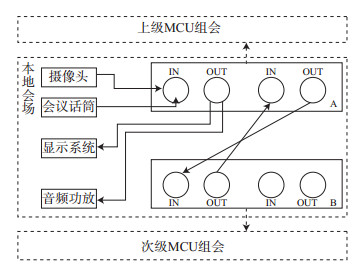

依托于中国移动专线专用网络环境的搭建,分别在中国地震局应急指挥中心、会议报告厅和中国地震台网中心震情会商室部署安装华平(AVCON)专用视频会议终端设备。通过应急管理部指挥中心对中国地震局新建的视频会议节点召集组建会议,实现地震系统与应急管理部指挥中心及消防等其他系统节点音视频的互联互通(图 2)。

|

图 2 应急管理部与中国地震局视频会议系统建设结构 Fig.2 Structure diagram of video conference system construction between Emergency Management Department and China Earthquake Administration |

如图 2所示,中国地震局的3个节点通过专线网络和专用终端,同其他部委系统加入应急管理部指挥中心统一MCU组会。目前,应急管理部指挥中心统一MCU组会在地震系统主要为震时应急和平时政务2种应用模式(图 3)。

|

图 3 应急管理部与地震系统视频会议系统应用示意 Fig.3 Application diagram of video conference system between Emergency Management Department and China Earthquake Administration |

当破坏性地震(或综合灾情)发生后,应急管理部指挥中心呼入中国地震局应急指挥中心节点,及时了解震情、灾情,指挥协调部署。根据需要还可接入中国地震台网中心会商节点,根据会商意见综合研判震情趋势。

2.2.2 平时政务模式平时需要召开政务会议时,应急管理部指挥中心呼入中国地震局会议报告厅节点,完成召开双向视频会议的任务。为满足不同规模政务会议的要求,中国地震局应急指挥中心节点可根据需要呼入参会。

2.3 应用特点与局限性 2.3.1 稳定性强由于组网模式为专线网络,故网络逻辑简单稳定。视频终端使用统一品牌、型号的专用设备,不存在设备兼容性、冲突等问题。视频会议整体效果优良,组会安全稳定。

2.3.2 会议管理便捷由应急管理部指挥中心单一MCU组建会议,其他节点均采用终端呼入方式直接参会,不存在多级MCU级联模式,组会结构简单清晰。组会由应急管理部指挥中心MCU统一调度,会议管理高效便捷。

2.3.3 呼入节点数量有限由于采用终端直接呼入方式参会,因此呼入节点数量受限。隶属应急管理部的全国应急部门节点数量庞大,但分配给地震系统可直接呼入参会的节点仅3个,全国地震应急视频会议系统的大量节点无法被呼入参会。

2.3.4 拓展扩容能力弱由于采用单一的专线组网模式,因而MCU组会容量受限,扩充难度大,跨网融合能力弱。在较大地震的应急联动和全国范围的政务会议等方面应用拓展能力弱。

3 跨网视频会议系统融合应急管理部视频会议系统采用专网接入地震系统的专用视频终端,与地震系统的全国地震应急视频会议系统属于跨网络的独立的2套视频会议系统。为更好地发挥视频会议系统应急指挥协调能力,2套系统的融合应用迫在眉睫。在现有条件下,可通过中国地震局应急指挥中心对2套系统中音视频流双向转播,以实现多层级跨网段视频会议系统的融合应用(张兴运,2016;张勇等,2017)。

3.1 跨网融合方案 3.1.1 “背靠背”转发为实现2套独立网络环境下的视频会议系统互联互通,可采用网络防火墙穿透和物理“背靠背”转发2种方案。网络穿透的办法需要对网络安全策略进行修改,故存在安全隐患,不适用于安全级别要求高的政务视频会议系统(王小明等,2014)。因此,中国地震局应急指挥中心采用“背靠背”转发方案。通过可靠的物理逻辑转发方式,实现应急管理部指挥中心与全国地震应急视频会议系统视频节点双向互联互通。

“背靠背”转发方案即通过对2台视频会议终端进行信号转接,在物理层面实现音视频信号跨网跨MCU的直接传递(张勇等,2017)。2台终端分别属于对应的2台MCU和2套搭建网络,以实现2套独立视频会议系统的融合(张弛等,2015)。

“背靠背”具体连接方式见图 4。为便于描述,图 4中将音视频合并为1路信号,实际接线过程中音视频须分别连接输入输出2路信号。A、B两台终端需要支持至少2路输入输出信号,A终端设定为主终端,用于参加上一级MCU组会;B终端设定为辅终端,用于参加次一级MCU组会。A终端的第1路输入输出信号连接本地会议中的摄像头、数字会议系统和大屏显示系统等会场设备,实现本地会场参加上一级MCU组会双向音视频流传送功能。将A终端的第2路输出信号直接连接到B终端的输入,实现将A终端接收上一级MCU的内容转发给B终端。通过将B终端的输出连接到A终端的第2路输入,实现将B终端参加的次级MCU组会内容向A终端转发。终端的直接“背靠背”级联实现基础简易,操作难度低,但存在双流功能不支持、转发信号源单一和不可控制等问题。

|

图 4 “背靠背”终端连接逻辑示意 Fig.4 The logic diagram of "back to back" terminal connection |

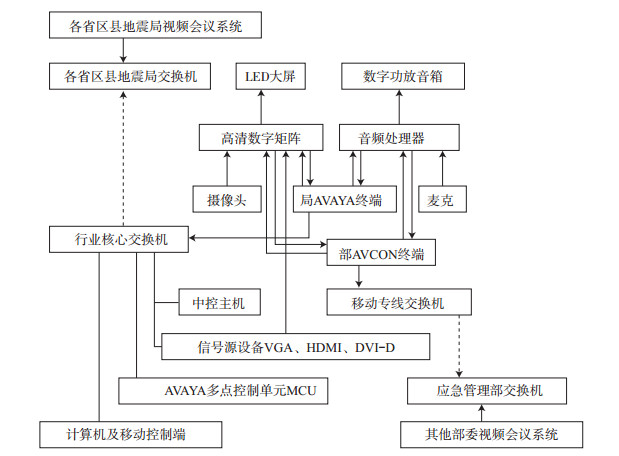

利用“背靠背”转发方案原理,考虑实际应用的灵活性和便利性,结合中国地震局应急指挥中心音视频矩阵技术基础,采用高清音视频混合矩阵完成对应急管理部指挥中心AVCON视频会议终端和中国地震局应急指挥中心AVAYA视频会议终端的信号转发,具体连接方案见图 5。隶属于2套网络环境下的2个视频会议终端的其中一组音视频输出口同其他音视频信号输入源一样,分别输出至音视频矩阵,完成终端所接收音视频流对指挥大厅的输出。同其他输出终端设备一样,2个终端的一组输入源接收来自音视频矩阵输出的视频流,完成需要的信号切换转发功能。因此,区别于终端“背靠背”直连,该转发方案可实现双流信息的传输。

|

图 5 视频会议系统矩阵转发方案连接 Fig.5 The connection diagram of matrix forwarding scheme for video conference system |

使用矩阵转发的优化方案,使得通过“背靠背”物理转发的信息源可改变,汇入音视频矩阵中的任何音视频流可通过矩阵控制阀进行双向转发,从而更加充分地应用视频会议系统资源,实现多源信息的互联互通。2种“背靠背”转发方式的对比见表 1。

| 表 1 “背靠背”转发方法对比 Table 1 Comparison of "back to back" forwarding methods |

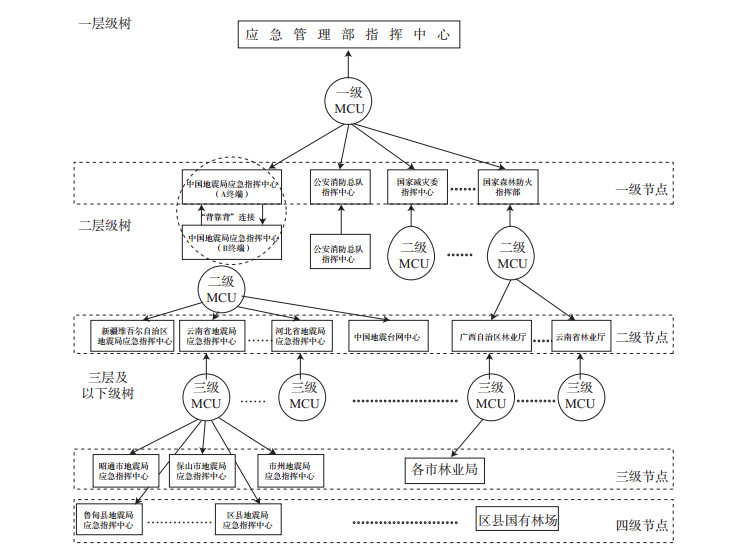

融合系统采用多级树状结构、多层级(大于3层)架构(图 6)。树状结构的总树根节点为第一级MCU,其他每层包含一级MCU和一定数量的视频终端。MCU为次级树的根节点,承担总树节点容量扩充和次级节点会议召开功能。该模式各级树结构中组会互不影响,次级树出现故障不会影响主树视频会议的召开,具有较高的灵活性和可靠性(张维佳等,2013)。

|

图 6 融合系统拓扑结构 Fig.6 The topological structure of fusion system |

(1)一层级树。该层为整个系统的根基层,为大型综合视频会议的召开方和一级参会节点,一般为应急管理部指挥中心部署的MCU、视频终端和其他各应急系统的指挥中心视频终端。通常应急管理部的视频终端在广播会议中担任演讲者角色。一级MCU为整个会议树的控制根节点,应容量最大且稳定性强。

(2)二层级树。该层为整个系统的中间层,是联系上下2层的核心。包含参加一级节点发起会议的视频终端节点和二级MCU控制节点。各二级节点间彼此独立,一般为安监、消防、地质灾害防治、水旱灾害防治、草原防火、森林防火、震灾应急救援等系统的指挥中心节点和各自视频会议系统的MCU控制节点。通过MCU控制节点向第三层级及以下节点转播一级会议。

(3)三层级及以下树。该层级为整个系统的拓展层,包含安监、消防、地质灾害防治、水旱灾害防治、草原防火、森林防火、震灾应急救援等系统市(州、盟)级、县(区)级等部门的视频会议终端和三级MCU树根节点。通过MCU控制节点接收一级MCU视频会议内容的转播。

3.2.2 “背靠背”转发功能实现如图 4所示,在MCU组会过程中,中国地震局应急指挥中心A终端加入应急管理部一级MCU组会中,同其他部委参加一级视频会议。中国地震局应急指挥中心B终端加入由中国地震局主导的二级MCU组会中,实现对全国地震应急视频会议系统中的节点单位进行指挥协调的功能。

如前文所述,通过A、B两个终端的“背靠背”连接。A终端将接收到的一级MCU视频组会的信号直接传递给B终端,B终端向其主导的二级、三级MCU及以下的地震系统视频组会节点转发一级MCU组会内容。同理,B终端可将次级组会的内容传递给A终端,根据需要A终端可以向一级MCU组会转发次级MCU组会的内容,最终实现多层级跨网段双向音视频会议互联互通。

4 结束语“背靠背”转发手段是解决跨网络视频会议系统互联互通的成熟方法。本文结合中国地震局应急指挥中心音视频矩阵的连通现状,采用优化的矩阵转发方式,丰富可转发信号源,实现了地震系统应急视频会议系统与应急管理部视频会议系统的多层级跨网段视频会议融合。该融合系统在应急管理部综合演练、地震应急和重大会议活动中被广泛应用,“背靠背”转发的技术解决方案可在类似的应用拓展场景中参考使用。

“背靠背”转发方式可以有效解决不同网段间视频会议系统互联互通的难题,但也存在如多级MCU控制结构复杂、信号切换繁琐和组会控制难度大等问题,跨网段融合系统需要在进一步实际应用中不断优化完善。

李敏, 吴艳梅, 李永强. 2018. 云南地震应急视频互联技术的应用和研究[J]. 华北地震科学, 36(1): 47-53. DOI:10.3969/j.issn.1003-1375.2018.01.008 |

林向洋, 郑通彦, 姜立新, 等. 2017. 九寨沟7.0级、精河6.6级地震应急视频会议系统应用及问题探讨[J]. 中国地震, 33(4): 798-811. DOI:10.3969/j.issn.1001-4683.2017.04.037 |

刘在涛, 吴天安, 郑通彦, 等. 2010. 全国地震应急视频会议系统建设及应用[J]. 地震地磁观测与研究, 31(4): 119-125. DOI:10.3969/j.issn.1003-3246.2010.04.021 |

王宏伟. 2018. 现代应急管理理念下我国应急管理部的组建:意义、挑战与对策[J]. 安全, 5: 1-6. |

王小明, 李平, 蔡长青. 2014. 双路点对点视频会议系统设计与实现[J]. 地震地磁观测与研究, 35(5/6): 319-322. |

张弛, 熊炎, 傅海滨. 2015. 多层级视频会议系统MCU容量扩充方法研究[J]. 电视技术, 39(4): 29-32. |

张兴运. 2016. 混网模式下的视频会议系统建设与应用[J]. 价值工程, 7: 188-190. |

张勇, 陈婧, 范梦瑶. 2017. 跨网段视频会议互联互通的设计与实现[J]. 科技与创新, 17: 30-35. |

张勇, 王小明, 赵学志. 2017. 上海市地震局2种视频系统的比较[J]. 华北地震科学, 35(4): 55-59. DOI:10.3969/j.issn.1003-1375.2017.04.010 |

张维佳, 姜立新, 李晓杰, 等. 2013. 全国地震应急视频会议系统组会模式[J]. 地震地磁观测与研究, 34(3/4): 188-194. |

郑树平, 丁小牛, 高翔. 2016. 不同组网模式下的地震应急视频会议系统[J]. 信息技术, 6: 173-176. |

2019, Vol. 40

2019, Vol. 40