2. 中国山西 030025 太原大陆裂谷动力学国家野外科学观测研究站;

3. 中国山西 037006 大同中心地震台;

4. 中国山西0370900 祁县地震台

2. National Continental Rift Valley Dynamics Observatory of Taiyuan, Shanxi Province 030025, China;

3. Datong Central Seismic Station, Shanxi Province 037006, China;

4. Qixian Earthquake Agency, Shanxi Province 030900, China

1996年9月联合国通过《全面禁止核试验条约》,各国核爆试验由地上转为地下。核爆引起的地面振动与地震相同,均以波的形式传播,形态相似。由于各地地形和地质构造的差异,波在传播路径中的介质不同,使得记录图形和波形衰减快慢迥然不同(刘贤伦,1995)。基于地震学方法,地下核爆破识别通常通过若干判据联合实现,如:何永锋等(2006)利用经验格林函数,识别地下核爆炸与天然地震;谢小碧等(2018)对于朝鲜6次地下核爆破,应用平均P/S谱振幅比,将核爆事件从天然地震中识别出来。利用地震台阵,通过波形记录判定核爆,尤其小当量核爆的技术得到发展(Wang et al,2018)。本文在前人资料收集基础上,对太原基准地震台(下文简称太原台)记录的核爆与震中位置相近的天然地震波形进行频谱分析,为进一步识别核爆提供参考依据。

1 台站概况与资料选取太原台位于太原盆地西界断裂交城断裂带上。交城断裂为全新世活动断裂,北起上兰村,南至汾阳,总长约130 km。北段(晋祠断裂)走向近NS向、南段走向NE、倾向NW的正断层,台基岩性为奥陶纪灰岩。

太原台为国家基准台,始建于1953年,1970年建成并投入观测,囊括测震、形变、电磁、流体4大学科。由建台开始的11个模拟测项发展到现在的25个数字化监测项目,其中测震手段先后安装多种地震仪,到1985年实现长、中、短周期测震仪器配套观测,2007年1月开始数字记录,为地震研究提供了大量高质量、高精度模拟及数字化资料。

太原台在多年观测中记录到多次国内外核爆事件。选取2次模拟记录和2次数字记录的核爆事件与1次天然地震(表 1),对比分析2种事件波形特征异同点。其中:1987年6月5日中国新疆M 5.2核爆、1975年10月21日前苏联新地岛M 5.7核爆为模拟记录,2016年1月6日10时54分朝鲜M 5.1核爆和2016年9月9日08时30分朝鲜M 5.3核爆为数字记录。

| 表 1 太原台记录的核爆与地震 Table 1 Nuclear explosion and earthquake recorded by Taiyuan Seismic Station |

对1975年苏联新地岛、1987年新疆2次模拟记录的核爆识别,主要从核爆P波初动方向、爆炸震源深度、爆炸持续时间、爆炸波传播路径等方面进行震相特征分析,对2016年2次记录到的朝鲜核爆和距离相近的2013年吉林前郭天然地震的数字化波形进行了传统的波形特性识别,又利用地下核爆与天然地震2种震源机制和震源线度的不同作频谱分析,寻找两者之间频率上的差异,更进一步提高地下核爆事件的识别率。

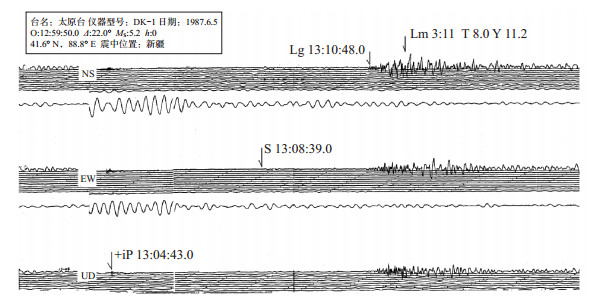

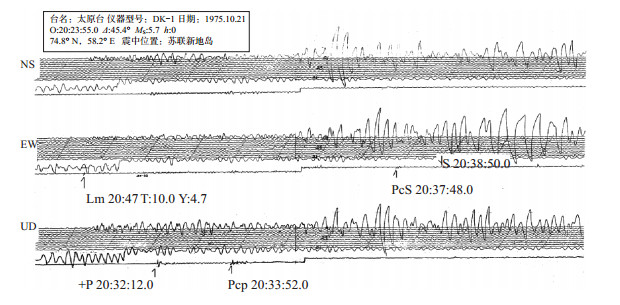

2.1 核爆震相模拟记录特征在太原台模拟记录时期,记录到1975年前苏联新地岛M 5.7核爆及中国新疆M 5.2核爆(震中距18.6°),以以上2次核爆为例,分析震相特征,波形曲线见图 1、图 2。

|

图 1 1987年6月5日新疆M 5.2核爆波形 Fig.1 The waveform of the Xinjiang M 5.2 nuclear explosion on June 5, 1987 |

|

图 2 1975年10月21日前苏联新地岛M 5.7核爆波形 Fig.2 The waveform of the former Soviet Union Novaya Zemlya M 5.7 nuclear explosion on October 21, 1975 |

由图 1、图 2可见:中国新疆M 5.2核爆波形特征为P波初始尖锐,初动向上,S波初始微弱,Lg波形特征明显,呈短周期出现,与同震级浅源地震相比,面波振幅小;前苏联新地岛M 5.7核爆P波初动向上,单个周期出现,S波初始微弱,不易分辨;2次核爆P波到达后1 min可见短周期核面反射波PCP,水平向在S波到达前1 min可见PCS核面反射转换,易将PCS误判为S震相,面波不发育。

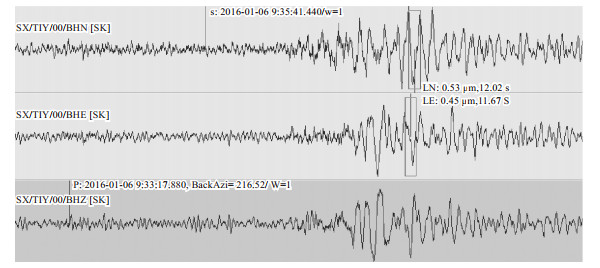

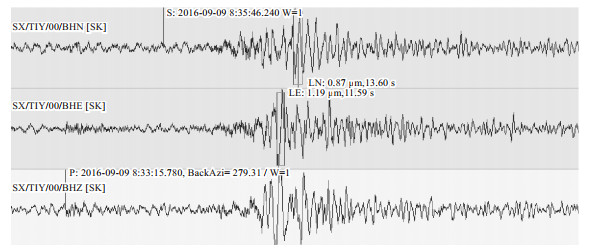

2.2 核爆震相数字记录特征朝鲜核试验始于2006年10月9日,至2017年9月3日,证实共进行6次地下核试验,试验场地均位于咸镜北道核试验场。选取太原台2016年记录的2次震中距相近、震级相差不大的朝鲜核爆(起爆地点及震级接近),与2013年吉林前郭天然地震信号进行对比分析,结果见图 3、图 4、图 5。

|

图 3 2016年1月6日朝鲜M 5.1核爆波形 Fig.3 The waveform of DPRK M 5.1 nuclear explosion on January 6, 2016 |

|

图 4 2016年9月9日朝鲜M 5.3核爆波形 Fig.4 The waveform of DPRK M 5.3 nuclear explosion on September 9, 2016 |

|

图 5 2013年11月23日吉林前郭M 5.7地震波形 Fig.5 The waveform of Jilin Qiaguo M 5.7 earthquake on November 23, 2013 |

由图 3-图 5可见:①地震发生过程缓慢,波形延续时间较长,而核爆瞬间发生,波形延续时间较短;②核爆以胀缩应力为主,P波较发育,波形尖锐(能量较大),而S波不发育,但仍可在核爆波形中观察到。分析认为,S波来源于P波和面波的转换,即转换S波;或在核爆过程中,上层岩石破裂,基于线性偶极补偿源模型产生S波。地震波形则S波振幅较大,能量较强(柳云龙,2014);③与天然地震相比,核爆震源深度(埋藏深度)较浅,导致核爆信号面波发育。

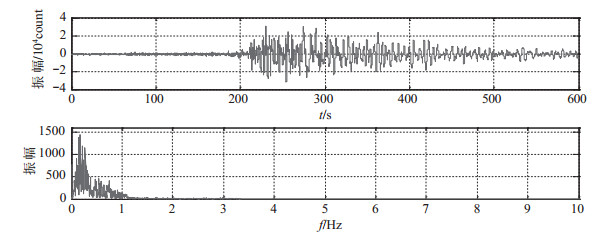

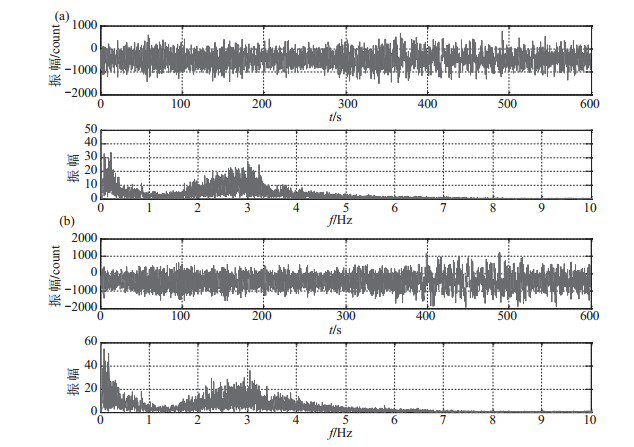

2.3 地震、核爆频谱特征数字记录为速度信号,频谱宽,动态范围大,信息含量丰富,分析方法先进灵活,可直接进行频谱分析(万永革,2007)。将截取数据导出为文本格式,调用Matlab函数,对2次2016年朝鲜核爆与2013年吉林前郭M 5.7天然地震事件波形进行快速傅里叶变换(FFT),求取频率特征,结果见图 6、图 7。

|

图 6 2013年11月23日吉林前郭M 5.7地震波形频谱特征 Fig.6 Frequency spectrum of M 5.7 earthquake in Qianguo, Jilin on Nov. 23, 2013 |

|

图 7 2次朝鲜核爆波形频谱特征 (a)2016年1月6日M 5.1核爆;(b)2016年9月9日M 5.3核爆 Fig.7 Frequency spectra of two nuclear explosions occurred in North Korea |

地下核爆炸与天然地震两者由于震源性质不同,产生的波在空间和时间特性上存在差异。相对而言,天然地震震源激发的波频率较低和波长较长,优势频率集中在0-1.5 Hz(图 6);地下核爆炸的力学机制是简单的球对称压缩,仅以振动而言,震源时间函数表现为单脉冲形式,震源激发出各种频率的波,有的具有极高频率和极短波长(安镇文等,2008)。由图 7可见,朝鲜2次核爆优势频率相对较宽,且均表现为2个频段,其中高幅值低频段为0-1 Hz,低幅值高频段为1-6 Hz,均高于天然地震波频率。

3 结论通过对核爆与天然地震波形进行对比分析,可知识别2种事件波形需综合考虑以下因素:①核爆波形垂直分量初动向上,地震则有上有下;②核爆波形S震相弱;③对于能量、震级相当的地震与核爆,核爆记录的持续时间较短;④核爆事件爆破源浅,无深震相出现,核面反射震相有时可见,续至震相较少;⑤核爆波形比地震波形简单,每个震相只有简单的几次振动;⑥对于同一台站记录的不同当量的核爆,若震中距范围相近,则时频变化规律相似,而同一台站记录的震中距范围相当的天然地震与核爆,时频变化规律具有较明显的差异,即地震波形优势频率较窄,而核爆波形优势频率较宽(孙甲宁等,2005)。

本研究仅为核爆波形识别的粗浅讨论,鉴于核爆监测识别的复杂性,有待于今后工作中继续深入研究。

安镇文, 郭祥云, 边银菊, 等. 2008. 核爆炸与地震识别研究进展[J]. 国际地震动态, (8): 22-31. DOI:10.3969/j.issn.0253-4975.2008.08.003 |

何永锋, 陈晓非. 2006. 利用经验格林函数识别地下核爆炸与天然地震[J]. 中国科学:地球科学, 36(2): 177-181. |

刘贤伦. 1995. 单台识别核爆的方法初探[J]. 地震地磁观测与研究, 16(3): 8-14. |

柳云龙.朝鲜核试验地震学特征与长白山火山区上地幔三维衰减结构研究[M].长春: 吉林大学, 2014.

|

孙甲宁, 夏爱国, 苏乃秦. 2005. 地震和爆破时频域能量分布特征的对比分析[J]. 华南地震, 25(2): 68-74. DOI:10.3969/j.issn.1001-8662.2005.02.009 |

万永革. 2007. 数字信号处理的Matlab实现[M]. 北京: 科学出版社, 92-96.

|

谢小碧, 赵连锋. 2018. 朝鲜地下核试验的地震学观测[J]. 地球物理学报, 61(3): 889-904. |

Wang D, Hutko A R. 2018. Relative relocations of the North Korean nuclear tests from 2006 to 2017 using the Hi-net array in Japan[J]. Geophysical Research Letters, 45(15): 7481-7487. DOI:10.1029/2018GL078653 |

2019, Vol. 40

2019, Vol. 40