2. 中国石家庄 050021 河北省地震局;

3. 中国北京 100045 中国地震台网中心

2. Hebei Earthquake Agency, Shijiazhuang 050021, China;

3. China Earthquake Networks Center, Beijing 100045, China

活动断裂与地震活动之间具有不可分割的复杂关联性,是地震地质研究热点,在地震活动中具有重要作用。邓起东等(2003)对中国活动构造与地震活动研究发现,活动构造与地震在空间分布上具有一致性,约85%—95%的6级以上地震由断裂活动引起,且活动断裂的运动特征与大地震沿断裂产生的同震破裂具有同一性。

地理信息系统(GIS)是在计算机硬件支持下,对地球表层空间数据进行分析的支撑平台,可以提供数据采集、存储、管理、运算、分析、显示和描述等功能。近年来,GIS平台在地震预测、防震减灾与救灾、地震应急基础数据库等领域得到应用(张秋文等,1999;章熙海等,2002)。但是,利用GIS技术分析地震与断裂的关系仍处于初期阶段,大量研究从断裂分布、断裂与地震的分布关系、断裂缓冲区建立、断裂年代、断裂性质等方面进行分析,如:屈春燕等(2000)利用GIS空间分析法,确定断裂两侧历史地震次数、震级等相关参数;彭自正等(2002)利用GIS空间缓冲区分析法,对江西省断裂与地震的分布关系进行研究;邬宁芬等(2004)利用GIS对上海市活动断裂走向、构造年代与地震的关系进行分析;王金艳等(2008)利用GIS对不同走向断裂上发生的地震强度进行研究;崔瑾(2014)利用GIS空间分析方法,对地震与活动断裂的关系进行研究;于淑媛等(2016)基于GIS分析功能,对安徽省地震与断裂的关系进行研究。

本文以ArcGIS软件为支撑,建立延怀盆地主要断裂、历史地震的空间数据库,结合GIS空间分析、缓冲区分析、叠加分析等方法,深入分析活动断裂的走向、倾角等属性与地震分布的关系,通过建立断裂缓冲区,开展地震发生地点判断等相关性分析。

1 研究区断裂与地震分布延庆—怀来盆地简称延怀盆地,位于河北北部,历经多次构造运动,地貌类型复杂,由延庆—矾山、怀来—涿鹿等次级盆地及其毗邻的NE向山岭相间排列而成,是山西裂谷系右旋走滑运动在其北端东侧形成的一个NE向次级张性构造区。延怀盆地由燕山沉降带中生代山间盆地发育而成,主要受延矾盆地北缘断裂和怀涿盆地北缘断裂拉张应力的影响,是山西裂谷系北端晋冀蒙盆岭构造区东端与张家口—蓬莱断裂构造带交汇地区的基本构造单元(于贵华,2004;朱海生,2006),区内堆积大量新近纪—第四纪地层,新构造运动强烈,活动断层发育,分布NE、NNE向、NW向和近EW向等几十条断裂,主要受控于张家口—渤海构造带,是北京周边地区研究活动断裂与地震关系的理想窗口(谢富仁等,2007)。张家口—渤海构造带主要由NNE向和NWW向2组断裂组成,NNE向构造常切割NWW向构造,形成共轭组合。该构造带初始形成于中生代,在当时NE—SW向挤压应力场作用下,NW向张家口—渤海构造带呈压扭性,断裂活动较弱,NE向张性断裂活动性则较强(彭远黔,2017)。

延怀盆地主要断裂及活动性见表 1。

| 表 1 研究区主要断裂及活动性 Table 1 Major faults and their activity in the study area |

怀涿盆地北缘断裂为怀来—涿鹿盆地西北边界断裂,为晚更新世—全新世活动正断裂,由一系列折线状或右阶斜列状次级断层排列组成(马文涛,2004;谢富仁,2007);北起怀来东北角杏林堡,向西南经西洪站、郝家坡,终止于长瞳一带,长度58 km,走向NE,倾向SE,倾角50°—75°,为倾滑正断性质(徐锡伟等,2002)。该断裂两侧地貌差异较为明显,总断距约3 000 m,断裂晚更新世以来垂直断距约34 m,平均垂直滑动速率为0.2—0.55 mm/a(方仲景等,1994;冉勇康等,1995;徐锡伟等,2002),该断裂历史上发生多次5级左右地震,现今地震活动仍较为强烈。

延矾盆地北缘断裂为延庆—矾山次级盆地的北部边界,为晚更新世—全新世具有强烈活动的正断裂,北起延庆东北角营盘,向西南经黑峪口、口前西,终止于红土沟一带,全长约102 km,断裂整体走向NE,在剖面上由多条倾向SE,倾角50°—80°的阶梯状正断层组合而成(于贵华,2004;王椿镛,2016),断裂两边地貌类型差异较为明显,为正走滑断层。该断裂晚更新世—全新世滑动速率介于0.58—0.2 mm/a,且呈现由断裂中间向两边递减趋势。

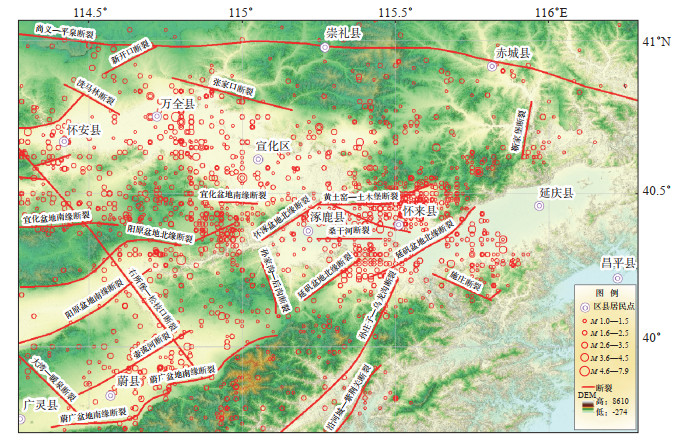

延怀盆地是首都圈重要地震监测区,中强地震较为集中,地震发生频率较高,自该研究区域有史料记载以来至2014年,依据《中国历史强震目录(公元前23世纪—公元1911年)》(国家地震局震害防御司,1995)和《中国近代地震目录(公元1912—1990年,MS≥4.7)》(中国地震局震害防御司,1999)及中国地震台网中心地震目录数据,该地区共发生M 4¾以上地震8次,其中发生6级以上历史地震4次,分别为294年延庆东6级地震、1337年怀来6.5级地震、1338年涿鹿5级地震、1456年怀来5级地震、1484年延庆东6¾级地震、1720年怀来6.8级地震、1724年怀来新保安5级地震、1967年怀来5.4级地震。该区自1970年河北省有地震仪器记录以来至2014年12月31日(因文章撰写较早,数据分析量大,在2015—2018年,该区域未发生较典型地震,故地震目录数据截止时间选为2014年12月31日),共记录2 945条M 1.0以上地震,地震分布见图 1。

|

图 1 延怀盆地周边地震构造背景分布及研究范围 Fig.1 Seismic tectonic background distribution map around Yanhuai basin and range of study |

GIS中缓冲区是指地理空间要素建立的一种影响范围或服务范围,其要素类型可为点、线、面。文中以断裂为对象建立的缓冲区属于线要素类型,该类型缓冲区创建可分为两侧对称型及单侧型。

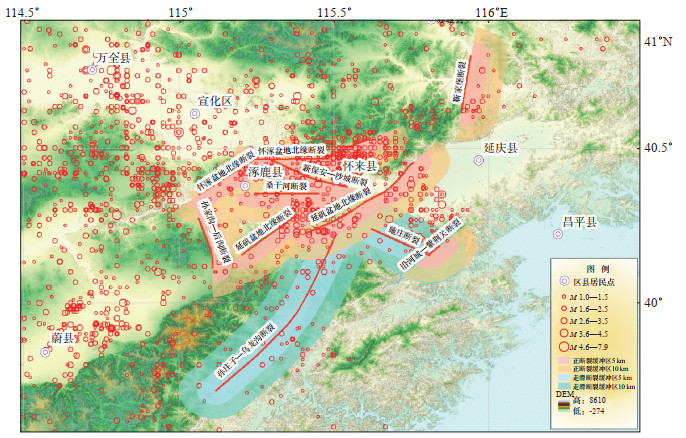

缓冲区半径设置无统一标准,受研究区域范围、历史地震分布等因素影响,可通过GIS近邻分析法,对断裂周边地震进行统计分析,从而得到建立缓冲区的最佳距离(刘峰,2009;李自红,2013;崔瑾,2014)。本研究运用GIS叠加分析功能,以1 km为阈值,建立延怀盆地内断裂缓冲区,缓冲区半径最大值设为10 km(研究区域较小,断裂分布较为集中,断裂缓冲区半径为10 km时完全覆盖研究区域),并对地震数据进行初步统计,结果见表 2。在数据处理过程中,依据断裂性质,正断层断裂采用单侧处理、走滑断裂采用两侧处理,划分缓冲区,统计各缓冲区范围内发生的地震,地震分布见图 2。

| 表 2 不同性质断层两侧缓冲区范围地震数量 Table 2 The number of earthquakes in the buffer zone on both sides of different faults |

|

图 2 缓冲区范围内地震分布 Fig.2 Seismic distribution within the buffer zone |

由表 2和图 2可见,在断裂缓冲区半径10 km范围内,正断层两侧发生的地震事件较多,且中小地震活动主要分布在主要沿怀涿盆地北缘断裂和延矾盆地北缘断裂分布,说明正断层对该区域发生的地震起主要作用。

为了进一步分析地震事件与正断层间距离的关系,即地震数量与正断层缓冲区半径的关系,对缓冲区每千米范围内发生的地震进行统计,结果见表 3,可知地震集中分布在缓冲区2—3 km、5—6 km范围内。

| 表 3 正断层缓冲区范围内每千米地震数 Table 3 The number of earthquakes per kilometer within the normal fault buffer zone |

结合断裂性质、地质概况及历史地震数据等因子,在缓冲区建立过程中对地震分布与断层倾角进行相关性分析,使用ArcGIS近邻分析法,统计正断层盆地一侧地震数,发现正断层缓冲区内地震事件大部分发生在该侧(表 4)(缓冲区半径统计的为断裂中心位置到该距离范围内的地震数据)。

| 表 4 盆地一侧正断层单侧缓冲区地震数 Table 4 The number of unilateral buffer zone earthquakes on one side of a normal fault basin |

叠加分析是GIS软件的一项重要空间分析功能,是通过对统一空间参考系统的2个对象进行集合运算并产生新数据的过程。叠加分析的对象可以是图层对应的数据集,也可以是地物对象,其目的是分析空间位置上有一定关联的空间对象的空间特征和专属属性之间的相互关系,其分析类型为视觉信息叠加、点与多边形叠加、线与多边形叠加、多边形叠加、栅格图层叠加。文中采用点与多边形叠加的方法,对地震数据与断裂缓冲区进行分析。

分别统计断裂5 km和10 km缓冲区范围内地震数据,获取每个断裂不同缓冲区范围内发生的地震数与断裂性质、断裂长度及断裂年代的关系。为了论证该研究区内不同性质断裂与地震的关系,基于ArcGIS的分析功能,将断裂性质与地震目录进行叠加分析,建立断裂的单侧缓冲区,分析不同级别缓冲区内地震比例,具体结果见表 5。

| 表 5 研究区不同级别缓冲区内地震比例 Table 5 The proportion of the number of earthquakes in the buffer zones of different levels in the study area |

由表 5可见,延怀盆地内的正断层为控制盆地发育的主干断层。该研究区主要正断层有:怀涿盆地北缘断裂、延矾盆地北缘断裂、新保安—沙城断裂、桑干河断裂。将地震与正断裂缓冲区进行叠加分析,发现约83.7%的地震发生在盆地一侧,证明研究区域处于拉张应力控制下,直观、有效地论证了后期断裂活动促进山间断陷盆地发育的结论。

4 结论与讨论利用GIS研究延怀盆地发生的地震与断裂的关系,得到以下结论:①中小地震活动主要沿怀涿盆地北缘断裂和延矾盆地北缘断裂分布;②约83.7%的地震发生在以10 km为半径的断裂缓冲区内;③在正断层缓冲区内,单位地震数较高;④结合活动构造特征,分析认为,延怀盆地在全新世以来受拉张应力场控制作用,中小地震活动集中分布在盆地一侧,且靠近控制盆地的主控边界断裂。

由延怀盆地断裂缓冲区范围内地震分布可知,研究区域北缘部分地震并不发生于该区主干断层,推测上述区域可能存在隐伏断层或分支断层,需要在后期进行实地踏勘,进一步加强研究。

中小地震的发生与活动断裂有密切关系,在地震危险性分析过程中充分利用相关技术,将取得较好效果。GIS技术为活动断裂与地震关系研究从描述性阶段过渡到定量化分析,提供了一个有力的支撑平台。

崔瑾. 2014. GIS支持下银川盆地地震与活动断裂关系研究[J]. 地震研究, 37(3): 385-389. DOI:10.3969/j.issn.1000-0666.2014.03.010 |

邓起东, 张培震, 冉勇康, 等. 2003. 中国活动构造与地震活动[J]. 地学前缘, 10(Z1): 66-73. DOI:10.3321/j.issn:1005-2321.2003.z1.012 |

方仲景, 段瑞涛, 郑炳华, 等. 1994. 河北省怀安盆地北缘断裂活动性研究[J]. 华北地震科学, 12(4): 25-33. |

李自红, 刘鸿福, 张敏, 等. 2013. 地震与活动断裂空间关系的三维可视化建模[J]. 地震地质, 35(3): 565-575. DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2013.03.010 |

刘峰, 张家声, 黄雄南, 等. 2009. 利用GIS方法研究南北地震带和中央造山带交汇区活动断裂与地震的关系[J]. 中国地震, 25(4): 394-404. DOI:10.3969/j.issn.1001-4683.2009.04.006 |

马文涛, 徐锡伟, 于贵华, 等. 2004. 首都圈地区的地震活动性与断裂的关系[J]. 地震地质, 26(2): 293-304. DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2004.02.011 |

彭远黔, 孟立朋. 2017. 河北地震构造特征[M]. 石家庄: 河北人民出版社.

|

彭自正, 赵爱平, 胡翠娥, 等. 2002. 基于GIS的江西活动断裂分布与地震活动关系研究[J]. 华南地震, 22(4): 9-18. DOI:10.3969/j.issn.1001-8662.2002.04.003 |

屈春燕, 叶洪. 2000. 利用GIS分析活动断裂与地震的相关性[J]. 地震研究, 23(1): 72-75. DOI:10.3969/j.issn.1000-0666.2000.01.011 |

冉勇康, 王景钵, 彭斯震, 等. 1995. 河北宣化盆地南缘断裂的古地震遗迹[J]. 地震地质, 17(1): 44-46. |

王椿镛, 段永红, 吴庆举, 等. 2016. 华北强烈地震深部构造环境的探测与研究[J]. 地震学报, 38(4): 511-549. |

王金艳, 马保起, 秦志亮. 2008. 基于GIS研究南黄海活动断层与地震的关系[J]. 西北地震学报, 30(4): 400-404. |

邬宁芬, 周祖翼, 劳秋元, 等. 2004. GIS支持下地震与活动断裂关系研究——以上海及邻近海域为例[J]. 大地构造与成矿学, 28(3): 248-253. DOI:10.3969/j.issn.1001-1552.2004.03.004 |

谢富仁, 张红艳, 崔效锋, 等. 2007. 延怀盆地活动断裂运动与现代构造应力场[J]. 地震地质, 29(4): 693-705. DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2007.04.001 |

徐锡伟, 吴卫民, 张先康, 等. 2002. 首都圈地区地壳最新构造变动与地震[M]. 北京: 科学出版社.

|

于贵华, 徐锡伟, 马文涛, 等. 2004. 延矾盆地北缘断裂深浅构造关系研究[J]. 地震学报, 26(1): 68-76. DOI:10.3321/j.issn:0253-3782.2004.01.009 |

于淑媛, 陈靓. 2016. 利用GIS研究安徽省地震与断裂关系[J]. 地震地磁观测与研究, 37(2): 48-52. |

张秋文, 张培震. 1999. 地理信息系统(GIS)在地震危险性分析中的应用[J]. 地壳形变与地震, 19(1): 82-86. DOI:10.3969/j.issn.1671-5942.1999.01.013 |

章熙海, 吴洪, 安琪伟. 2002. 基于GIS的江苏省地震应急指挥系统[J]. 地震学刊, 22(3): 55-60. DOI:10.3969/j.issn.1672-2132.2002.03.013 |

朱海生, 赵赪民, 李广辉, 等. 2006. 延怀盆地构造特征及未来地震危险性评价[J]. 华北地震科学, 24(1): 38-42. DOI:10.3969/j.issn.1003-1375.2006.01.009 |

2019, Vol. 40

2019, Vol. 40