2. 中国石家庄 050021 河北省地震局石家庄中心台

2. Shijiazhuang Center Station, Hebei Earthquake Agency, Shijiazhuang 050021, China

波速比(vP/vS)是描述上地壳介质性质的重要物理量(李善邦, 1981)。地震学研究表明, 波速比的时变特征反映了地壳介质的物性变化, 而此种变化与强震孕育过程可能存在相关性(Schaff et al, 2004)。在地震孕育过程中, 震源区的岩石可能出现微破裂扩容、塑性硬化及相变等变化, 从而引起地震波传播速度的变化。王林瑛等(2014)采用单台多震和达法, 计算2013年4月20日芦山M 7.0地震前多个台站波速比, 发现具有降低和回返的变化过程; 李艳娥等(2016)对2008年汶川M 8.0地震前后四川地区波速比变化特征进行分析, 发现孕震区在震前出现长达7年左右的波速比低值异常。由此可见, 对震源区波速比的监测, 可为孕震过程中地壳介质特性可能发生的变化提供参考。

唐山曾是地震灾害严重区域, 自1976年7月28日M 7.8地震发生以来, 一直是地震学研究关注的热点地区之一。关于该区上地壳波速比分布特征及其与地震活动的关系, 已有部分研究成果。如:冯德益等(1981)采用最小二乘法, 计算1970—1976年唐山附近多次地震的平均波速比, 并分析波速比平面分布和时变特征, 结果表明:唐山M 7.8地震的震中附近有波速比低值异常区, 区域平均波速比在震前经历了低值—高值的变化过程; 王林瑛等(2008)利用多台和达法计算了唐山地区在2006年7月4日河北文安M 5.1地震前后的平均波速比, 结果发现:文安地震前, 在唐山附近地区波速比呈正常—降低—恢复—发震的异常演变过程。上述研究表明, 在唐山附近地区, 地壳平均波速比的变化具有一定地球物理意义。因此, 文中对近年来唐山震区的上地壳平均波速比进行测量, 并对波速比水平分布特征、时变特征及其与地震活动的关系进行分析, 为该区波速比变化的地球物理异常增加判定依据。

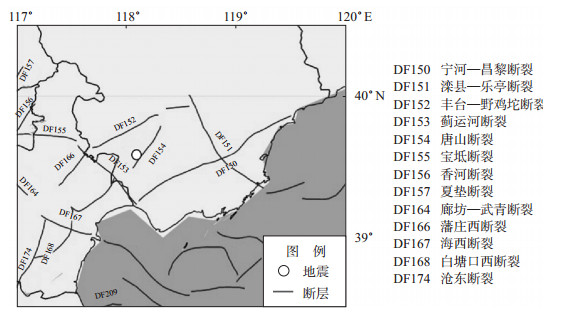

1 构造背景唐山震区(38.5°—40.2°N, 117°—119°E)位于华北盆地东北部, 区内NE或NNE向、NW向、近EW向3组断裂构造互相切割、阻截, 在宝低、宁河、滦县、滦南之间构成一个以唐山、丰南为中心的NEE走向的菱形块体, 唐山M 7.8地震的主震即发生在此块体中部的唐山断裂附近, 见图 1中空心圆。

|

图 1 唐山震区断裂带分布 Fig.1 Distribution of faults in the Tangshan seismic zone |

采用多台和达法计算唐山震区波速比。该方法的基本原理是:利用2组时间数据tP、tS和t(S-P)i, 以其一为自变量另一参量为因变量, 拟合直线求取斜率, 从而得到波速比值。根据4个以上数字地震台记录的清晰直达波Pg和Sg震相到时TP与TS, 利用最小二乘法计算P、S波波速比(冯德益等, 1981), 公式如下

| $ \frac{{{v_{\rm{P}}}}}{{{v_{\rm{S}}}}} = 1 + \frac{{n\sum\limits_{i = 1}^n {\Delta T_i^2} - {{\left({\sum\limits_{i = 1}^n {\Delta {T_i}} } \right)}^2}}}{{n\sum\limits_{i = 1}^n {\left({\Delta {T_i}{T_{{\rm{P}}i}}} \right)} - \sum\limits_{i = 1}^n {{T_{{\rm{P}}i}}} \sum\limits_{i = 1}^n {\Delta {T_i}} }} $ | (1) |

式中, n为台站个数, ∆Ti = TS - TP。

对于波速比线性相关系数R, 可采用下式进行计算

| $ R = \frac{{\sum\limits_{i = 1}^n {\left({{T_{{\rm{P}}i}} - {{\bar T}_{\rm{P}}}} \right)\left({\Delta {T_i} - \Delta \bar T} \right)} }}{{\sqrt {\sum\limits_{i = 1}^n {\left({{T_i} - \bar T} \right)_{\rm{P}}^2} - \sum\limits_{i = 1}^n {{{\left({\Delta {T_i} - \Delta \bar T} \right)}^2}} } }} $ | (2) |

2012—2016年, 唐山震区地震活动以ML 5.0以下小震为主(图 2), 其中:70%以上地震的震级分布在ML1.0—2.0范围内, 最大地震为2012年5月28日滦县ML 5.0地震; 震源深度分布在0—30 km范围内, 大部分在5—10 km区间(图 3)。对于唐山震区上地壳平均波速比, 因该区上地壳厚度约10 km(段永红等, 2016), 故选择震源深度在5—10 km范围的地震事件参与计算。

|

图 2 2012—2016年唐山地震带附近地震活动 Fig.2 Seismicity of Tangshan seismic zone from 2012 to 2016 |

|

图 3 震源深度随时间变化的分布 Fig.3 Distribution of focal depths with time |

波速比计算结果的可靠性受到某些因素影响, 主要有:直达波Pg和Sg到时的拾取精度、参与拟合的台站个数、地震定位精度等。为了提高计算结果的精度, 对地震事件进行筛选, 原则如下:①至少有5个直达波到时数据; ②震相到时拾取精度不大于0.1 s; ③波速比相关系数R≥0.95;④∆Ti限定为0—20 s。

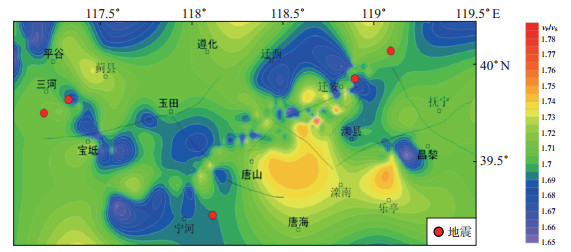

4 结果分析 4.1 波速比水平分布特征利用和达法计算得到唐山震区平均波速比分布在1.66—1.74范围内, 均值约1.71, 与姜秀娥等(1981)的计算结果接近, 说明计算结果是可信的。为分析唐山震区波速比水平分布特征, 绘制波速比等值线, 见图 4。由图 4可见, 唐山震区附近上地壳平均波速比水平分布呈区域化特征, 在河北的昌黎、滦县、迁安、迁西、三河、平谷以及天津的宁河、宝坻等地区附近表现为低值异常, 而在河北的乐亭、滦南以及天津的蓟县附近则表现为高值异常, 反映出研究区复杂的地壳结构。

|

图 4 唐山震区上地壳平均波速比等值线 Fig.4 Contour of the average wave velocity ratios of the upper crust under the Tangshan seismic zone |

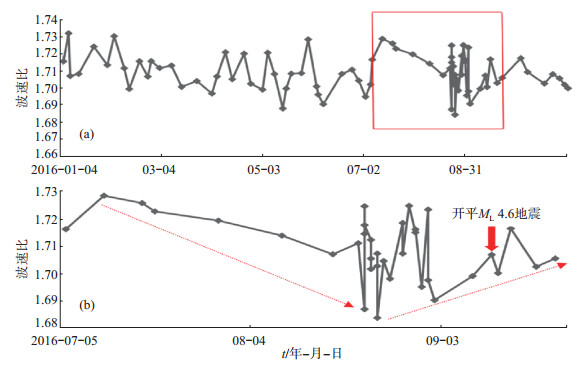

为了分析波速比变化的地球物理异常意义, 绘制唐山震区波速比随时间变化的曲线, 并与地震发生日期进行对比。以2016年9月10日唐山开平区ML 4.6地震为例进行分析, 震前波速比异常变化曲线见图 5, 其中(b)图为(a)图方框区局部图像放大, 虚线箭头表示波速比的整体变化趋势。

|

图 5 2016年9月10日唐山ML 4.6地震前波速比异常变化 Fig.5 Variation of the average wave velocity ratio before the Tangshan ML 4.6 earthquake |

由图 5可见:2016年1—7月, 波速比在均值上下小幅波动, 周期变化不大, 7月11日开始曲线变化出现异常形态, 持续相对较长时间的下降, 至8月23日达年度极小值1.68, 后开始回升, 在回升过程中于9月10日发生ML 4.6地震, 波速比呈较为明显的正常—低值异常—恢复—发震的演变过程。

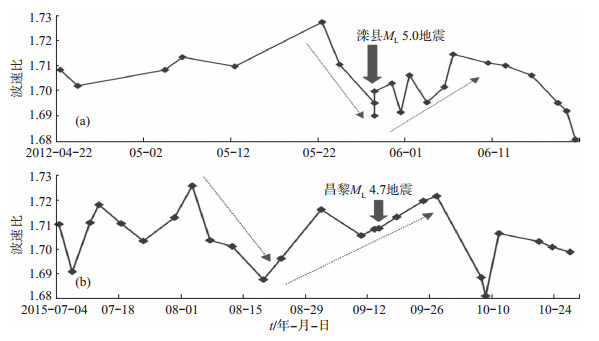

对于唐山震区另外2次ML 4.0以上地震, 即2012年5月28日滦县ML 5.0地震和2015年9月14日昌黎ML 4.7地震, 发震前波速比同样出现不同程度的下降—低值—回升异常形态(图 6)。

|

图 6 地震前波速比异常变化 (a) 2012年5月28日滦县ML 5.0地震; (b) 2015年9月14日昌黎ML 4.7地震 Fig.6 Variation of the average wave velocity ratio before the earthquake |

波速比计算结果的可靠性可能受到直达波Pg和Sg到时的拾取精度、参与拟合的台站个数、地震定位精度等因素的影响。其中, 地震定位精度对波速比的影响值得关注。已有研究结果表明, 测震台网布局是影响地震定位效果的决定性因素, 尤其对于震源深度的约束, 通常要求至少有1个近台(董一兵等, 2018; Dong et al, 2018), 而唐山震区地震台站分布较为密集, 地震定位精度较高, 故波速比计算精度较高。

通过分析唐山震区平均波速比的水平分布与时变特征, 可得到以下结论:①唐山震区上地壳平均波速比约为1.71;②平均波速比的水平分布呈区域化特征, 反映出唐山震区复杂的地壳结构; ③区内3次4级以上地震发震前波速比均出现不同程度的下降—低值—回升形态, 表明该区平均波速比变化可能携带地球物理异常信息, 对地震预测、预报有一定研究价值。

| 董一兵, 倪四道, 李志伟, 等. 基于近震转换波的沉积层地区震源深度测定方法[J]. 地球物理学报, 2018, 61(1): 199-215. | |

| 段永红, 王夫运, 张先康, 等. 华北克拉通中东部地壳三维速度结构模型(HBCrust1.0)[J]. 中国科学:地球科学, 2016, 46(6): 845-856. | |

| 冯德益, 顾瑾平, 盛国英, 等. 唐山7.8级强震前地震波特性的异常变化[J]. 西北地震学报, 1981, 3(1): 32-40. | |

| 姜秀娥, 陈非比. 用单台四震相法讨论唐山大震的波速异常[J]. 地球物理学报, 1981, 24(1): 107-116. DOI:10.3321/j.issn:0001-5733.1981.01.012 | |

| 李善邦. 中国地震[M]. 北京: 地震出版社, 1981: 522-532. | |

| 李艳娥, 王林瑛, 宋美卿, 等. 从波速比变化看汶川与芦山地震的孕震过程[J]. 大地测量与地球动力学, 2016, 36(11): 991-997. | |

| 王林瑛, 郭永霞, 刘芳, 等. 文安地震前后首都圈分区波速比时变特征[J]. 地震学报, 2008, 30(3): 240-253. DOI:10.3321/j.issn:0253-3782.2008.03.003 | |

| 王林瑛, 李艳娥, 郑需要, 等. 芦山MS 7.0强震前单台波速比变化特征研究[J]. 地震学报, 2014, 36(1): 42-58. DOI:10.3969/j.issn.0253-3782.2014.01.004 | |

| Dong Y B, Ni S D, Yuen D A, et al. Crustal rheology from focal depths in the North China Basin[J]. Earth & Planetary Science Letters, 2018, 497: 123-138. | |

| Schaff D P, Beroza G C. Coseismic and postseismic velocity changes measured by repeating earthquakes[J]. J Geophys Res:Solid Earth, 2004, 109(B10): B10302 DOI:10.1029/2004JB003011 |

2019, Vol. 40

2019, Vol. 40