地震监测是地震预报和地震应急救援工作的基础,科学合理地规划布设地震监测台网是地震监测工作的首要问题。国外将空间信息技术应用于空间选址的研究开展较早,伴随着空间信息技术的发展,国际大地测量与地球物理学联合会(IUGG)、全球地震台网(GSN)、美国地球物理联合会(AGU)、日本东京大学地震学研究所(ERI)和德国地球科学研究中心(GFZ)等国际著名研究机构和大学,相继开展地理信息系统在地震监测领域的基础和应用研究,涉及地震传播数学模型、空间分布分析模型以及趋势预测、地震灾害预报、预警等(周公威等,2005)。相对于发达国家,国内将GIS应用于地震行业的研究相对迟缓,如:曹彦波等(2007)采用基于GIS的空间分析技术,对测震台网选址进行了研究;梁艳等(2017)通过分析山西地震台网勘选完成的1 101个预警台站布局,计算地震台站平均台间距,根据预警盲区半径与台间距关系式得到了盲区半径。目前,较多省地震局已将GIS应用于地震应急和预报,但根据各台网地震监测能力,利用GIS空间分析技术进行测震台网选址尚不普遍。

地震台网的监测能力是指,台网能准确测定地震震中位置、发震时刻和震级等基本参数,并满足一定精度要求下的控制面积。地震监测能力是衡量台网质量的重要指标,是台网进一步优化布局的基础。地震台网监测能力与所囊括台站的地震记录能力、台站密度及台网布局等有关;而台站的地震记录能力针对单台而言,其结果主要取决于台基噪声水平、台基岩性、观测系统的动态范围、频带等,与震中距有关。因此,合理的台网布局优化可以使地震台网监测能力最大化。通常,基于近震震级公式,使用量规函数反推单台控制距离来估算台网的监测能力;刘芳等(2013)采用“完整性震级范围”(EMR)方法,研究内蒙古测震台网最小完整性震级Mc的时空分布特征,客观反映了该台网台站数量由少到多,地震监测能力由弱到强逐步完整的发展过程;韩晓明等(2015)利用MAXC、GFT、R/S检验等方法,对河套地震带Mc值在时间域和空间域进行扫描计算,对比分析多方法计算结果,分析1970年以来地震台网监测能力的时空变化。

针对内蒙古测震台网呼和浩特—乌兰察布地区,目前尚无人采用具体方法提出未来台站的合理布局。为此,采用量规函数反推单台控制距离计算该区地震监测能力,利用Matlab编程实现量规函数计算,得到各台站对不同震级地震的控制距离,使用ArcGIS绘制地震监测能力图,基于ArcGIS空间分析方法,结合相关数据,针对监测能力不足地区进行台网台站的布局优化。

1 研究思路选取内蒙古测震台网呼和浩特—乌兰察布地区8个固定台站及呼和浩特附近地区野外观测项目建设的31个流动台站,计算各台站地震监测能力,分析加密区监测能力变化,针对监测能力较弱区域,利用ArcGIS的空间分析功能,实现新建台站选址的点位确定,提出未来合理布局方案。

(1) 计算台基背景噪声。搜集所选39个地震台站要素(包括台基类型、仪器类型等参数),计算每个台站2个水平分向的噪声值。实测地脉动速度值计算公式为

| ${v_i} = \frac{{N \times D}}{S} = \frac{{N \times U}}{{R \times K \times S}}$ | (1) |

式中,vi为某点实测地脉动速度值(单位:m/s);N为实际记录背景噪声值(单位:counts);D为数采转换因子(单位:V/count),且

RMS值为脉动噪声均方根值,可以衡量台基背景噪声水平,计算公式为

| ${\rm{RMS}} = \sqrt {\frac{{\sum\nolimits_{i = 1}^n {{{\left({{v_i} - v} \right)}^2}} }}{n}} $ | (2) |

其中

(2) 计算地震监测能力。采用Matlab计算修改的量规函数,反推单台控制距离,计算地震监测能力,得到每个台站对不同震级地震的监控范围。

| $R\left(\mathit{\Delta } \right) = {M_{\rm{L}}} - \lg \left({\frac{{{v_{{\rm{NS}}}} \times {T_{{\rm{NS}}}} \times {V_{{\rm{EW}}}} \times {T_{{\rm{NS}}}}}}{{2 \times 2 \times {\rm{ \mathsf{ π} }}}}} \right) - {S_{\rm{L}}}\left(\mathit{\Delta } \right)$ | (3) |

式中,ML为近震震级,R(Δ)为起算函数,S(Δ)为台站校正值,vNS为NS向地动噪声速度,TNS为NS向最大速度周期,vEW为EW向地动噪声速度,TNS为EW向最大速度周期。由于台站校正值一般较小,文中S(Δ)近似取为零。

可利用Matlab,编程实现地震监测能力,具体步骤如下:①输入台站信息,包括经度、纬度、高程、2个水平向噪声均值;②设定扫描震级上下限、扫描区域起始经纬度、震级扫描间隔、经纬度扫描步长、信噪比、最少台站数、震级类型、频率、最大空隙角等;③依据输入的台站信息及计算参数,代入式(3)计算量规函数;④对所要计算的空间范围按一定经纬度间隔,将空间划分为若干格网点,若该点有4个以上台站共同控制,则台网对该点具有监测能力,所得最小震级即为该点的监测能力;⑤将Matlab计算得到的EXCEL文件,导入ArcGIS,采用最邻近插值方法,实现地震监测能力图的绘制及对比分析。

(3) 提高地震监测能力。利用ArcGIS的邻域分析工具,对呼和浩特—乌兰察布地区39个台站生成泰森多边形,讨论台站布局。泰森多边形的特性是:每个多边形内仅含一个离散点数据,多边形内的点到相应离散点的距离最近,位于多边形边上的点到其两边离散点的距离相等。将台站泰森多边形图与监测能力图进行叠加分析,在监测能力较弱区域,选取泰森多边形的交点作为新台址,补充这些点位可以有效降低周边区域的台间距,从而提高呼和浩特—乌兰察布地区的监测能力。

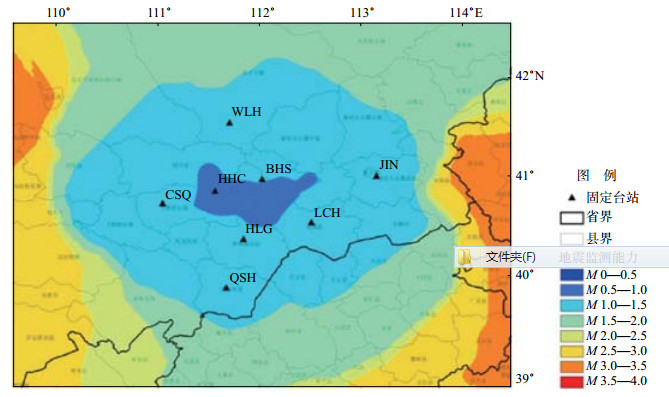

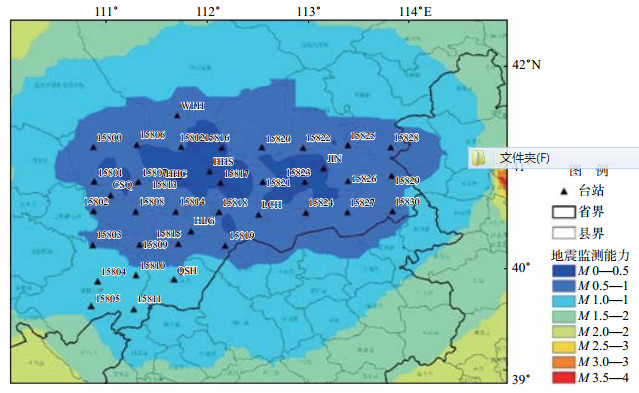

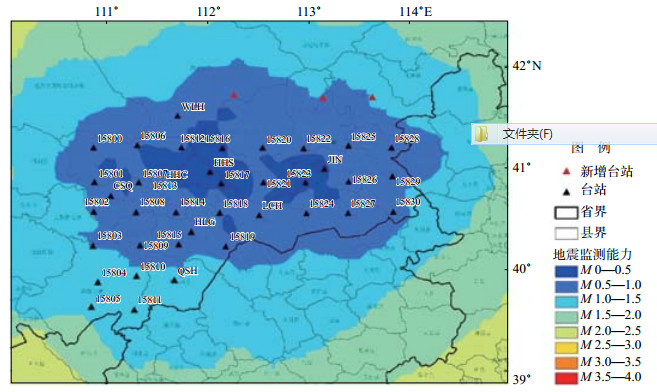

2 监测能力分析根据以上研究思路,选取2018年5月1日(00时—23时)呼和浩特—乌兰察布地区8个固定台站与呼和浩特附近地区野外观测项目31个流动台站24小时观测数据,计算台基背景噪声值,绘制8个固定台站及所选39个台站地震监测能力图,见图 1、图 2。根据ArcGIS生成的泰森多边形,假设在四子王旗、商都县、察哈尔右翼后旗东北部地区布设3个点位,得到共计42个台站的地震监测能力图,见图 3。

|

图 1 8个固定台站监测能力 Fig.1 The picture of earthquake monitor capability of 8 immobile stations |

|

图 2 增加流动台后39个台站监测能力 Fig.2 The picture of earthquake monitor capability after 39 stations added |

|

图 3 新增3个点位后42个台站监测能力 Fig.3 The picture of earthquake monitor capability of 42 stations with 3 new stations |

由图 1可知,采用呼和浩特—乌兰察布地区8个固定台站数据计算的地震监测能力结果,与之前采用PMC等方法计算的内蒙古地震监测能力基本一致,其中:呼和浩特及周边地区地震监测能力在0.5—1.0级,呼和浩特—乌兰察布其他地区地震监测能力基本在1.0—1.5级。

由图 2可见,增加31个流动台站数据后,呼和浩特—乌兰察布地区地震监测能力显著提升,呼和浩特和集宁市区监测能力达0.5级以下,除四子王旗、察哈尔右翼后旗东北部、兴和东南部以外,呼和浩特—乌兰察布其他地区监测能力达0.5—1.0级。

对比图 1、图 2可知,仅采用8个固定地震台站数据,受地震台站布局稀疏、空间分布不均匀等因素影响,除呼和浩特市区外,呼和浩特—乌兰察布其他地区地震监测能力较为有限,尤其是兴和县省界——晋冀蒙交界地区,地震监测能力较低,尚不足3级,是内蒙古测震台网地震编目常无本地区小震记录的主要原因;增加31个流动台站数据后,该地区整体监测能力大幅度提升(平均提高0.5—1级),尤其是晋冀蒙边界附近地区,地震监测能力有明显提高。

由图 3可知,针对该区四子王旗、商都县、察哈尔右翼后旗东北部台站布局相对稀疏、地震监测能力较弱的现状,利用ArcGIS的空间分析功能,在上述地区合理布设3个假设点位,地震监测能力1.0级区域明显扩大,且部分地区可监测震级由1.0降低至0.5,可见上述地区地震监测能力得到大幅提升,可以更好地为该地区地震速报、编目及地震学研究、地震应急服务。

3 结束语本文利用ArcGIS的空间分析功能评估呼和浩特—乌兰察布地区地震监测能力,发现将GIS方法引入测震台网监测能力分析工作效果显著,避免了由传统人为经验和直觉进行选址分析带来的不确定性,而且可以在建设最少台站的基础上达到地震监测能力最大化,可以在节省大量人力、物力和财力的基础上,有效提高地震台网监测能力,为今后将ArcGIS技术应用于地震台网台站的可视化监控、运维等工作打好基础。

| 曹彦波, 李永强, 曹刻, 等. 基于GIS空间分析技术的测震台网选址研究[J]. 地震研究, 2007, 30(3): 285-290. DOI:10.3969/j.issn.1000-0666.2007.03.014 | |

| 韩晓明, 刘芳, 张帆, 等. 多方法联合评估河套地震带的台网监测能力[J]. 地震, 2015, 35(4): 64-75. | |

| 梁艳, 吕芳, 李丽. 山西地震台网地震预警时间及盲区半径分析[J]. 地震地磁观测与研究, 2017, 38(4): 65-69. DOI:10.3969/j.issn.1003-3246.2017.04.011 | |

| 刘芳, 蒋长胜, 张帆, 等. 基于EMR方法的内蒙古测震台网监测能力[J]. 中国地质大学学报(地球科学), 2013, 38(6): 1356-1362. | |

| 周公威, 张伯明, 吴忠良, 等. 中国数字地震台网的现状和近期发展[J]. 地震学报, 2005, 7(1): 109-116. DOI:10.3321/j.issn:0253-3782.2005.01.013 |

2019, Vol. 40

2019, Vol. 40

,

,