云体与大地相接触的放电现象称为地闪,是一种宽频带强脉冲放电。强脉冲电流通过主放电通道产生静电、磁感应、传导及电磁辐射等电磁效应。地闪的电磁效应会对地震前地球物理观测造成干扰(李雪华等,2012),在进行数据预处理时,需有效识别并予以剔除。

地闪造成的干扰不易识别。2015年3月17日,崇明地区出现雷雨天气,电磁扰动、大地电场和水位测项同时记录到明显不同于背景噪声的信号,起初被误判为地球物理异常信息,由此展开大量分析工作。后期根据上海市气象局提供的精确地闪资料,综合台站环境条件,最终判定该信号为地闪造成的干扰。由此可见,对地闪干扰进行可靠的分析与总结,可为今后此类干扰识别提供参考,从而避免误判事件发生,节约不必要的人力、物力支出。

1 资料选取据上海市气象局地闪资料统计,2009—2015年崇明地区共发生地闪54 642次,文中选取落点在崇明台5 km范围内的2 474次地闪作为研究对象。所选地闪发生在107天内,而1 min内往往发生多次地闪,由于授时精度等问题,无法将各测项采样数据出现的干扰与某次地闪对应。因此,选择崇明台大地电场、地磁、水温、水位和电磁扰动测项在对应的107天内记录的连续观测数据,分析地闪造成的干扰。

2 比对结果由于缺少自动识别比对技术,在查找是否存在地闪干扰过程中采用人工比对方法。具体方法如下:绘制地闪发生日各测项图形,人工查看有无突跳等变化,如有变化,查看时间是否一致,以判定干扰是否与地闪有关。

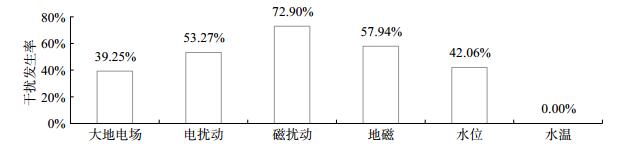

2.1 干扰发生率对比崇明台大地电场、地磁、水温、水位和电磁扰动测项107天内观测数据曲线,发现除水温测项外,均受地闪干扰,且发生率(地闪干扰出现的天数与107天的比值)较高,比对结果见图 1,其中磁扰动受地闪干扰天数最多,比例高达72.90%,地磁、电扰动、水位、大地电场测项地闪干扰发生率分别为57.94%、53.27%、42.06%、39.25%。

|

图 1 干扰发生率 Fig.1 Interference ratio |

大地电场、电磁扰动、水位和地磁均受到地闪干扰,且干扰形态不尽相同。

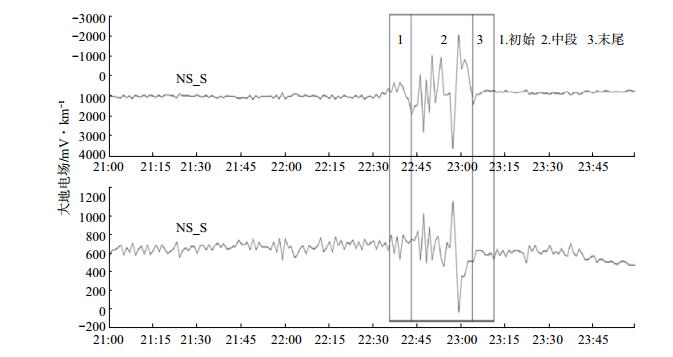

(1)大地电场。地闪对大地电场各测道干扰形态基本一致,可分为初始、中段和末尾3段,见图 2,其中:初始和末尾为数分钟的缓慢抬升或下降,中段为不规则震荡;长极距干扰幅度可达数千mV/km,明显大于短极距,二者比值可达数倍甚至数十倍(图 2)。

|

图 2 大地电场受地闪干扰形态 Fig.2 The shape of geoelectric field disturbed by CG lightning |

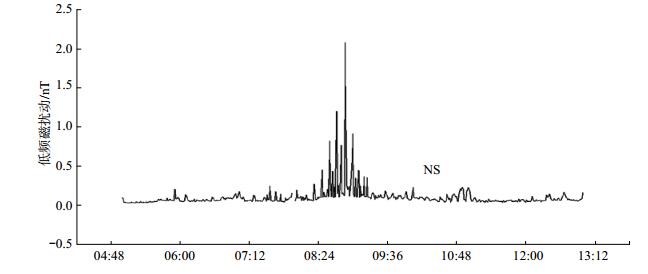

(2)电磁扰动。地闪对电磁扰动干扰主要表现为单向增大的突跳,跳动幅度较正常背景变化大,且磁扰动受干扰程度大于电扰动。干扰时段数据整体有所抬升,变化形态如一座有很多峰岭的山(图 3)。

|

图 3 电磁扰动受地闪干扰的形态 Fig.3 The shape of Electromagnetic disturbance disturbed by CG lightning |

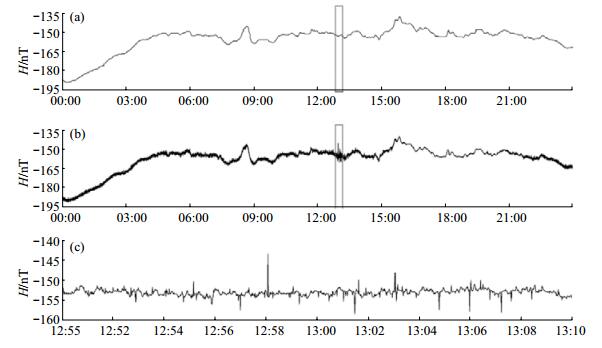

(3)地磁。地闪发生时,地磁分采样观测数据可能受到多次地闪作用的叠加,秒采样数据则可能受到单次地闪或多次地闪叠加的作用,干扰曲线见图 4。由图 4可见:对于秒采样数据,地闪干扰呈单点突跳,正负方向均有,不规则散布于干扰时段,除突跳外数据无整体变化,且水平向干扰幅度较大于垂直向;对于分采样数据,地闪干扰不明显。

|

图 4 地磁受地闪干扰形态 (a)分钟值全天数据(b)秒钟值全天数据(c)秒钟值地闪发生时段数据 Fig.4 The shape of geomagnetic disturbed by CG lightning |

(4)水位。地闪出现期间,水位观测数据曲线干扰形态为突跳,有时会出现阶跃,但阶跃变化大多与气压变化有关,与地闪关系不大。

2.3 干扰分析地闪是经常且连续发生的瞬时放电,对各测项干扰形态不同,造成的干扰原因也不同。

(1)地闪对电、磁等测项的影响。磁测项比电测项更易受地闪干扰,原因如下:①测磁仪器灵敏度相对较高;②不同传播介质中电磁场衰减程度各异。地闪产生的电场主要在大地中传播,产生的磁场主要在空气中传播,因电场衰减程度远大于磁场,所以台站地电场仪接收到的干扰相对较弱。

在电磁扰动上,地闪干扰表现为正向测值增大,不仅有大幅跳动,而且跳动幅度大体呈现由小到大、由大到小的变化过程,与雷雨云团渐近、过顶和渐远的过程一致。由此推断,地闪干扰程度的大小与观测点和地闪落地点之间的距离成反比。

地闪对地磁和大地电场造成的测值变化有正有负,这是因为,地闪有正负之分,且地闪的落点和电流强度较大。通常,对地放电过程是将云内负电荷输送到地面的负极性放电,即负地闪,但也有一些放电将云内的正电荷输送到地面,这种现象称为正地闪。地闪的电流强度可达几万甚至几十万安培,产生的电磁场变化较大,在距离地闪落地点较近的观测点,自然电场和磁场变化可能会被完全淹没,此时测值变化方向由地闪的正负向决定。

(2)地闪对水位、水温测项影响。地闪只是一个放电过程,不可能直接导致水位发生变化,水位观测曲线中出现的渐变阶跃可能是气压和气温突变的结果(邱永平,2003),突跳则可能是仪器电路受电磁干扰引起的失真。崇明台水温测项未受地闪干扰,可能是因为水温仪抗电磁干扰能力较强,或防护措施到位,也可能与观测井深度有关(邱永平, 2003, 2004)。

3 与其他干扰对比分析为了深入理解地闪对地球物理观测的影响,以地磁观测为例,从影响幅度和持续时间,对比分析地闪、高压直流输电及磁暴对地磁场的影响。

(1)高压输电线路因不平衡电流产生较大附加磁场,对输电线两侧较大范围内地磁观测产生影响。通常,高压直流输电干扰形态以台阶为主,干扰持续时间2—3小时,干扰幅度为几到几十纳特不等(陈健等,2016)。

(2)磁暴是剧烈的全球性地磁扰动现象,是一种重要的磁扰变化类型。磁暴干扰一般持续2—3天,变化幅度几十纳特(姚休义等,2018)。

(3)地闪对地磁观测产生的影响相对较小,地闪干扰的形态为单点突跳,一般幅度较小,不到10 nT,干扰时长与雷雨天气的持续时间有关。

4 结论地闪对地球物理观测形成的干扰是放电产生的电磁场作用结果。非电磁类测项不受地闪直接干扰,可能因仪器电路受电磁影响而受到间接干扰,此类间接干扰可通过改善仪器电气性能或防护措施得以避免。电磁类测项受地闪直接干扰难以避免,同样可能受到间接干扰。电磁测项受干扰强度与地闪电流强度成正比,与地闪距离成反比。干扰在各测项呈现的形态,除与测项本身测量的物理量有关,与数据采样率也有关系。与电磁扰动相同,地闪干扰形态表现为单向突跳,有时整体抬升。因此,在实践中,除掌握较为精确的地闪发生时间,还需要多个测项相互印证及过往案例作为参考,才能准确判定干扰类型。

| 陈健, 张秀霞, 刘江斌, 等. 江苏地磁观测受高压直流输电干扰现状及预处理[J]. 四川地震, 2016(4): 27-30. | |

| 李雪华, 陈俊, 赵银刚, 等. 雷电对地磁相对记录干扰机理探究[J]. 地震地磁观测与研究, 2012, 33(2): 63-66. DOI:10.3969/j.issn.1003-3246.2012.02.011 | |

| 邱永平. 地震前兆数字化仪器受到强雷暴干扰研究[J]. 地震地磁观测与研究, 2003, 24(5): 100-105. DOI:10.3969/j.issn.1003-3246.2003.05.020 | |

| 邱永平. 宁波台数字式温度计三次受强雷电干扰记录的异常特征[J]. 华南地震, 2004, 24(1): 69-73. DOI:10.3969/j.issn.1001-8662.2004.01.011 | |

| 姚休义, 滕云田, 杨冬梅, 等. 基于神经网络的地磁观测数据重构研究[J]. 地球物理学报, 2018, 61(6): 2358-2368. |

2019, Vol. 40

2019, Vol. 40