地震孕震过程中可能伴随着地壳应力变化,研究其变化与地震的关系是揭示地震前异常变化、探索具有明确物理意义的地震预报方法的途径之一。视应力为震源动力学参数之一,在地壳应力场动态变化监视和地震预测研究中受到重视,可作为地震危险性判定依据,如:对一个地区中引起地震滑动的视应力水平进行区域平均,可作为当地绝对应力水平的一个间接估计(吴忠良等,2002)。Choy等(1995)根据美国国家地震信息中心(NEIC)的宽频带辐射能量和哈佛矩心矩张量(CMT)测定结果,讨论全球地震视应力分布,得到全球地震视应力平均值为0.5 MPa。吴忠良等(2002)采用NEIC的宽频带辐射能量和CMT的测定结果,计算中国大陆地震视应力分布,发现中国大陆地震视应力略高于全球平均水平,其中青藏高原东缘视应力比邻近地区高1倍以上。此外,陈学忠等(2011)针对河北文安MS 5.1地震前及首都圈邻区视应力变化进行了分析;谢富仁等(1999)分析了青藏高原北、东边缘第四纪构造应力场演化特征;赵建涛等(2002)对唐山地震震源应力场强度进行了分析;周翠英等(2001)利用视应力对山东及近海地震序列地理分布特征进行了分析;程万正等(2006)分析了四川地震视应力特点;张丽晓等(2018)研究了豫鲁冀地震视应力分布,得到豫鲁冀地区视应力平均值为0.54 MPa。以上分析对于中国各地区地震危险性判定具有较好的指导意义。

豫北地区自1996年以来被国务院定为地震重点防御区。该地区历史地震活动较强烈,公元元年至今发生5.0≤M < 6.0地震23次,6.0≤M < 7.0地震10次,7.0≤M < 8.0地震2次(分别为1830年6月12日河北磁县7.5级地震和1937年8月1日荷泽7.0级地震)。本文利用2008年以来豫北地区49次ML≥2.5地震资料,反演计算该区中小地震视应力,以期对豫北及邻区应力状态有一定指导意义。

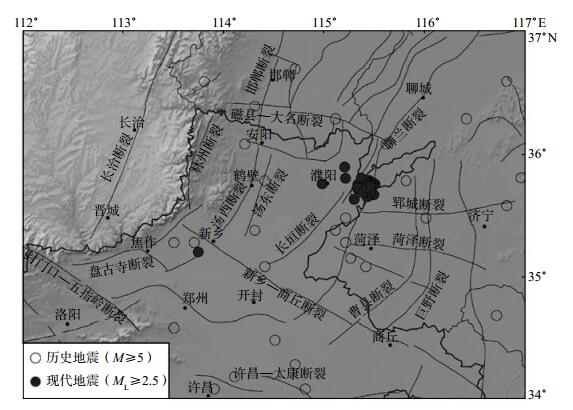

1 资料选取豫北地区地质构造复杂(图 1),展布多条断裂带和断层,分布NNE向和NW向2个大断裂,构造线以NE向和近EW向为主,向东为聊兰断裂带。在二级大地构造单元上位于华北准地台中部的华北断坳西缘(谢玉玲等,1996),属华北断块南缘,横跨内黄隆起和汤阴地堑,也是太行山隆起东南麓,地层出露较为简单,83%的面积为第四系所覆盖。

|

图 1 豫北地区地质构造及2008年以来小震分布 Fig.1 Geological structure and distribution of small earthquakes since 2008 in northern Henan |

华北准地台是我国大陆形成时代最古老的陆块,其褶皱基底由太古界和早元古界的中深变质岩系组成,构造线方向以NE和近EW向为主。中元古代后,华北准地台进入比较稳定的构造环境;中生代时期,准地台活动以断块差异为特征,形成由中生界组成的、规模和活动强度不一的深凹陷或断陷盆地,断裂活动以正断为主兼水平扭动;新生代至今,华北准地台总体活动依然强烈,但各区差异较大,是强烈地震多发区。

2008年至2018年1月,豫北地区发生ML≥2.5小震49次,其中ML2.5—3.0地震30次,ML3.1—3.5地震12次,ML3.6—4.0地震5次,ML≥4.1地震2次。地震分布见图 1。通过反演计算地震视应力,以期对豫北地区应力状态有更直观的认识,对中强地震危险性判定有一定指导。

2 计算方法视应力可以反映震源断层错动时断层面上平均应力水平的高低,可以作为一定区域背景应力水平的一个间接估计。根据Wyss和Brune定义(Wyss et al,1968),视应力可由下式计算得到。

| $ {\sigma _{{\rm{app}}}} = \mu \frac{{{E_{\rm{S}}}}}{{{M_0}}} $ | (1) |

式中,μ为介质的剪切模量,ES为地震波辐射能量,M0为地震矩。ES和M0可以通过地震波形分析和反演得到,相比于通过震级经验公式求解的传统方法,具有较高可靠性,更能明确视应力的物理意义。

3 结果分析视应力常被用于研究震源区应力水平,了解地震发生过程中的构造应力释放水平,据中国地震局监测预报司(2003)、吴忠良等(2002)的研究,地震视应力越高,震源区的应力水平越高。

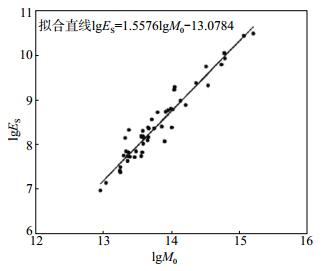

3.1 辐射能量与地震矩的关系地震的辐射能量可以相对客观地反映地震大小,与地震矩的关系可作为研究区域地震视应力首要因素。利用稳健回归函数进行线性拟合,定量统计豫北地区辐射能量ES与地震矩M0关系,得到二者关系曲线,见图 2。由图 2可知,地震辐射能量与地震矩的呈线性相关,拟合公式如下

| $ {\rm{lg}}{E_{\rm{S}}} = {\rm{ }}1.5576{\rm{lg}}{M_0} - 13.0784 $ | (2) |

|

图 2 辐射能量与地震矩的关系曲线 Fig.2 The relationship between radiation energy and seismic moment |

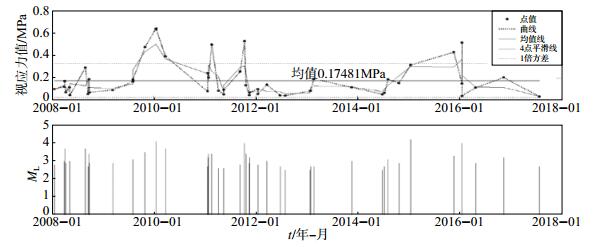

根据视应力计算方法,计算2008年以来豫北地区49次ML 2.5以上小震视应力,可知:该地区地震视应力在0.029 9 MPa—0.642 MPa范围内,平均视应力为0.174 8 MPa,低于晋冀鲁豫交界地区的平均视应力值0.535 MPa(张丽晓等,2018),计算时考虑了几何衰减和Q值衰减,视应力结果相对可靠,可作为研究豫北地区应力水平的依据。49次地震M—T关系及视应力值随时间的变化曲线见图 3。

|

图 3 视应力随时间的变化曲线 Fig.3 Curves of apparent stress versus time |

由图 3可见,震级在ML≥3.5,地震视应力超过一倍方差值;2008年1月至2010年1月豫北地区视应力逐渐上升,于2010年1月15日17时16分发生河南范县ML4.1地震,2011年10月13日12时27分发生河南范县ML4.0地震,震前均出现视应力高值异常—下降—发震变化趋势;2015年1月视应力值逐渐升高,于1月18日11时1分发生河南范县ML4.2地震,2016年1月20日9点4分发生河南范县ML4.0地震,震前均出现视应力高值异常—下降—发震变化,震后视应力下降,至今处于低值稳定状态。研究表明,在地震孕育过程中应力会集中及升高,中强地震之前会出现应力升高的过程,有时伴随高值点逐渐增高过程,需要密切关注该区应力变化。

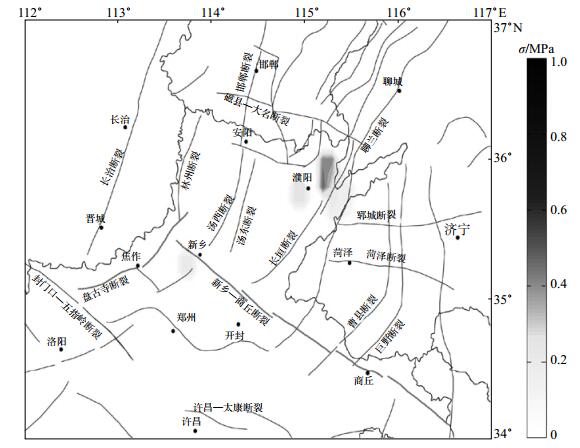

3.3 视应力空间分布计算得到豫北地区2008年以来49次小震视应力,将2.5—4.1级震级档的地震视应力进行空间网格扫描,得到该区视应力空间分布,见图 4。由图 4可见,视应力高值主要集中在聊兰断裂濮阳—鄄城段的范县地区,该地区可能是未来中小地震震源区,需要密切关注其应力变化。

|

图 4 视应力空间分布 Fig.4 Spatial distribution of apparent stress |

视应力对了解区域应力状态、地震发展趋势、强震危险性判定有一定指导意义。利用河南数字台网记录的小震波形资料,采用遗传算法,反演计算2008年以来ML ≥2.5地震视应力,可得以下结论:①豫北地区视应力范围为0.029 9 MPa—0.642 MPa,平均视应力为0.017 48 MPa,低于晋冀鲁豫交界地区视应力水平;②地震波辐射能量与地震矩线性拟合较好;③豫北地区目前处于应力积累阶段,且视应力高值集中在聊兰断裂裂濮阳—鄄城段的范县地区。

豫北地区地震数较少,震级偏低,且分布不均匀,结论的可靠性有待检验。

| 陈学忠, 李艳娥, 郭祥云. 河北文安MS 5.1地震前首都圈及邻区震源动力学参数时空变化特征[J]. 地震, 2011, 31(4): 15-25. | |

| 程万正, 陈学忠, 乔慧珍. 四川地震辐射能量和视应力的研究[J]. 地球物理学进展, 2006, 21(3): 692-699. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2006.03.003 | |

| 吴忠良, 黄静, 林碧苍. 中国西部地震视应力的空间分布[J]. 地震学报, 2002, 24(3): 293-301. DOI:10.3321/j.issn:0253-3782.2002.03.009 | |

| 谢富仁, 张世民, 窦素芹, 等. 青藏高原北、东边缘第四纪构造应力场演化特征[J]. 地震学报, 1999, 21(5): 502-512. DOI:10.3321/j.issn:0253-3782.1999.05.007 | |

| 谢玉玲, 李建平, 黎彤. 华北地台的地层和岩浆岩分布特征[J]. 现代地质, 1996, 10(1): 60-65. | |

| 张丽晓, 闫俊岗, 李艳娥, 等. 晋冀鲁豫交界地区中小地震视应力特征研究[J]. 地震, 2018, 38(1): 117-127. | |

| 赵建涛, 崔效锋, 谢富仁. 唐山地震震源区构造应力场强度的初步分析[J]. 地震学报, 2002, 24(3): 268-276. DOI:10.3321/j.issn:0253-3782.2002.03.006 | |

| 中国地震局监测预报司. 地震参数——数字地震学在地震预测中的应用[M]. 北京: 地震出版社, 2003. | |

| 周翠英, 侯海峰, 华爱军, 等. 山东及其近海区地震序列类型地理分布特征[J]. 华北地震科学, 2001, 19(3): 15-27. DOI:10.3969/j.issn.1003-1375.2001.03.002 | |

| Choy G L, Boatwright J L. Global patterns of radiated seismic energy and apparent stress[J]. J Geophys Res Solid Earth, 1995, 100(B9): 18205-18228. DOI:10.1029/95JB01969 | |

| Wyss M, Brune J N. Seismic moment, stress, and Source dimensions for earthquakes in the California-Nevada Region[J]. J Geophys Res, 1968, 73(14): 4681-4694. DOI:10.1029/JB073i014p04681 |

2019, Vol. 40

2019, Vol. 40