准确确定地震震源深度对于准确评估地震灾害,确定地震成因和动力学环境,判断余震发展趋势和危险性以及监测核爆等具有重要意义。目前,在地震深度定位方法可分为走时定位法和波形反演法2类。国内的地震处理软件常用走时定位法进行地震定位。走时定位方法具有以下特点:①震相到时简单、易于拾取,对于近震台站分布密集区域,定位精度可以满足需要,但要求地震台间距较小。据Mori(1991)的研究,只有当最小震中距小于1.4倍震源深度时,基于走时方法确定的震源深度才有较高精度;②对地壳的速度模型较敏感。

PTD定位方法(朱元清,1990)也是走时定位法的一种,常用于定位地震深度。该方法利用在不同震中距的初至震相,将初至Pn震相到时做相应变换,减去初至P波到时测定震源深度。充分利用初至震相,增加资料精度,克服了直达波辅助定位震源深度的缺陷。本文采用华南模型与AH2015地壳速度结构模型(谢石文,2016),应用PTD深度计算软件和MSDP软件中的单纯型定位法,重新计算2017年安徽区域发生的地震震源深度,旨在研究2种模型对安徽地震震源深度的影响,并分析其适用性。

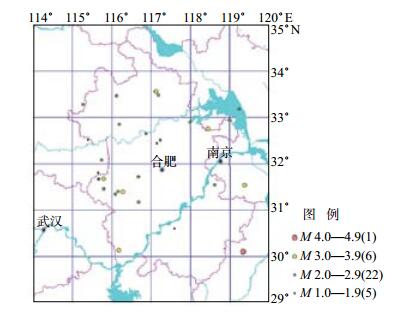

1 资料选取对于安徽地震台网2017年地震速报及地震目录,从中选取34个安徽及周边地区ML > 1.5地震,其中5个ML 1.0—1.9地震,22个ML 2.0—2.9地震,6个ML 3.0—3.9地震,1个ML 4.0以上地震。所选地震震中分布均匀,覆盖安徽省大部分区域,震中分布见图 1。

|

图 1 2017年安徽及周边ML > 1.5地震震中分布 Fig.1 The epicenter distribution of ML > 1.5 earthquakes in Anhui and surrounding area in 2017 |

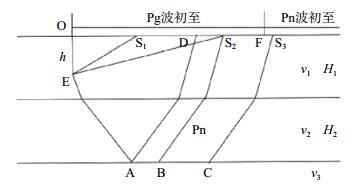

假定地壳为一个均匀地二层速度模型,见图 2,图中E表示震源,h表示震源深度,O表示震中,S1、S2、S3表示3个震中距不同的台站,H1、H2和v1、v2分别为地壳中第1层、第2层的厚度与P波速度,v3表示上地幔顶部Pn波速度,A点为Pn波在莫霍面的临界出射点,D点表示Pn波在地表的临界出射点,F为Pg和Pn波的交汇点。

|

图 2 二层均匀速度模型 Fig.2 Two layer uniform velocity model |

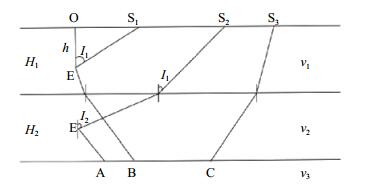

假设某地震在S2台站上记录到初至Pg波,在S3台站上记录的初至震相为Pn波,将S3台站记录的Pn波初至到时减去在莫霍面上滑行BC所用走时,得到由S3台站转换到S2台站的Pn转换到时;减去S2台站的Pg波到时,得到折合走时后Pn与Pg波走时差,结合理论模型计算二者走时差,即可得到震源深度。当S1台站的震中距小于Pn波的临界出射震中距OD时,将S3台站的Pn波减去Pn波在AC段的滑行时间,并转换到虚拟台站D处,减去S1点的Pg波到时,同样可以确定震源深度。二层速度模型下不同震源深度的射线示意见图 3。

|

图 3 不同震源深度的射线示意 Fig.3 Ray of different focal depths |

假设地壳速度结构为n层均匀模型,H为震源深度,Hi为各层厚度,vi为各层速度,Ii为各层折射角,当

| $ \left\{ \begin{array}{l} \mathit{\Delta} \sum\limits_{n = 1}^{n - 1} {} {H_i}{\rm{ tan}}{I_i} + \left({H - \sum\limits_{n = 1}^{n - 1} {{H_i}} } \right){\rm{tan}}{I_n}\\ T = \sum\limits_{i = 1}^{n - 1} {} \frac{{{H_i}}}{{{v_i}\cos {I_i}}} + \frac{{H - \sum\limits_{i = 1}^{n - 1} {{H_i}} }}{{{v_n}\cos {I_n}}} \end{array} \right. $ | (1) |

Pn波同样可以写成走时通式,则

| $ \left\{ \begin{array}{l} {T_{{\rm{Pn}}}} = \frac{{2{H_n} + \sum\limits_{i = 1}^{n - 1} {{H_i}} - H}}{{{u_n}}} + \sum\limits_{i = 1}^{n - 1} {\frac{{{H_i}}}{{{u_i}}}} + \frac{\mathit{\Delta} }{{{v_{n + 1}}}}\\ {u_i} = \frac{{{v_{n + 1}}{v_i}}}{{\sqrt {v_{n + 1}^2 - v_i^2} }} \end{array} \right. $ | (2) |

在计算深度—走时差时,对于给定的速度结构,利用Snell定律,求解震源在地表时Pn波临界反射到地表的震中距,则

| $ \mathit{\Delta} d = 2\sum\limits_{i = 1}^n {} {H_i}{\rm{tan}}{I_i} $ | (3) |

其中:I满足

| $ \Delta {T_{ij}} = T_{{\rm{Pn}}}^i - \frac{{\mathit{\Delta} _{{\rm{Pn}}}^i - \mathit{\Delta} d}}{{{v_n}}} - T_{\rm{P}}^i $ | (4) |

当台站震中距大于Δd时,走时差为

| $ \Delta {T_{ij}} = T_{{\rm{Pn}}}^i - \frac{{\mathit{\Delta} _{{\rm{Pn}}}^i - \mathit{\Delta} _{{\rm{Pg}}}^j}}{{{v_n}}} - T_{\rm{P}}^i $ | (5) |

其中:i表示第i个Pn震相,j表示第j个Pg震相,

据PTD原理可知,地壳速度结构模型对于震源深度计算较重要。文中涉及2种地壳速度模型,分别为华南模型(范玉兰,1990)与2015年建立的适用于安徽区域的AH2015速度模型。2种模型参数见表 1。

| 表 1 模型参数 Tab.1 Model parameters |

选取2017年安徽及附近地区发生的34次地震,经中国地震台网中心地震编目库提取震相观测报告及震相走时数据,运用控制变量法,保证震相走时数据不变,配置华南模型与AH2015模型,使用PTD定位程序与单纯型定位法进行重新定位,统计并对比分析每个地震的震源深度。

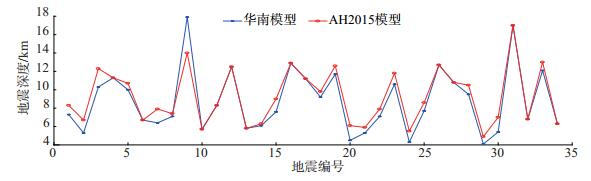

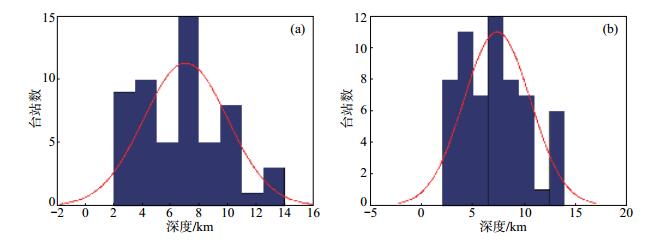

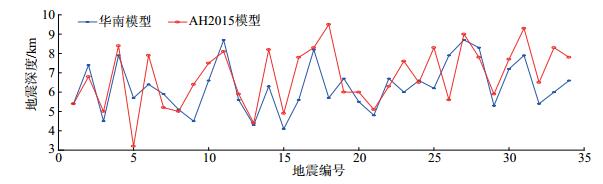

3.1 PTD定位结果使用PTD方法,对所选34次地震,分别配置华南模型与AH2015模型,定位深度对比结果见图 4,可见:①配置华南模型时,所选地震平均深度为8.75 km,均方差为3.45 km;配置AH2015模型时平均深度为9.24 km,均方差为3.03 km,深度分布更加集中。可见,因AH2015模型的P波速度与地壳厚度比华南模型大,配置该模型时,安徽地震定位深度略大;②地震编号9、31分别对应2017年8月5日河南固始、2017年2月14日江苏宝应地震,因位于安徽省界以外,台站包围较差,地震定位深度较大。

|

图 4 使用PTD定位法分别配置不同速度模型定位深度分布 Fig.4 Location depth distribution using PTD positioning method and configuring different velocity models |

以2017年8月26日安徽霍山M 2.7地震为例,选择不同数量的定位台站,分别配置华南模型与AH2015模型,采用PTD方法进行深度定位,结果见图 5。由图 5可见:①配置华南模型时最优定位深度为7.1 km,配置AH2015型时最优深度为7.4 km,二者相差不大;②若震源深度定位在6 km、9 km左右,配置AH2015模型时,参与深度定位的地震台站较多;③配置AH2015模型时,震源深度较集中,且所选地震深度在6—10 km范围内,说明该模型更加符合安徽区域实际地壳结构,对该区域地震的深度定位更加准确,且台站较少时也能较好地定位地震深度。

|

图 5 2017年8月26日霍山地震PTD定位深度 (a)华南模型;(b)AH2015模型 Fig.5 The depth distribution of the Huoshan earthquake occured on Aug.26, 2017, using PTD method |

按照同样思路,使用单纯型定位方法,分别配置华南模型与AH2015模型,对所选34次地震重新定位,深度定位结果见图 6。由图 6可知,配置华南模型的定位深度平均6.29 km,均方差为1.27 km;配置AH2015模型的定位深度平均6.81 km,均方差为1.54 km。对比图 4可知,相对PTD定位方法,单纯型定位法对地壳模型的依赖程度较小,定位深度更加稳定、集中。

|

图 6 使用单纯型定位法分别配置不同速度模型定位深度分布 Fig.6 Location depth distribution using the simple location method, configured different velocity models |

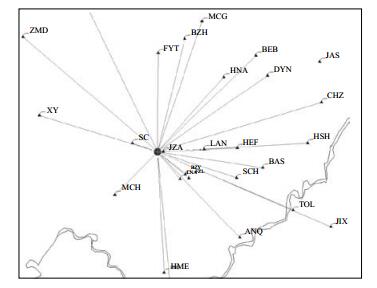

震源深度定位,除地壳速度结构模型,还受到台站包围度、参与定位的震相以及台站与地震的距离等因素的影响。因此,为了研究地壳速度结构模型对震源深度定位的影响,其他因素需保持不变。为保证定位结果更加准确,选取安徽境内发生的地震,该区台站密度大且包围度较好。以2017年4月29日安徽金寨M 3.1地震为例,采用PTD及单纯型定位方法,配置华南模型与AH2015模型,对比所得震源深度,结果见表 2。据中国地震台网中心地震目录,此次M 3.1地震震中为(115.79°E,31.68°N),深度为7.7 km,震中位置及台站射线路径见图 7(最小震中距8.81 km,最大震中距269.26 km)。

| 表 2 2017年4月29日安徽金寨地震定位深度 Tab.2 Location depth of Jinzhai earthquake in Anhui on 2017.04.29 |

|

图 7 2017年4月29日金寨地震震中与台站关系 Fig.7 The relationship of the stations and epicenter position of Jinzhai earthquake on 2017.04.29 |

由表 2、图 7可知:①配置AH2015模型时深度定位结果略大;②PTD及单纯型定位方法对不同模型所得定位深度差分别为1.9 km、2.3 km;③使用PTD方法定位时,远台参与定位所得震源深度比近台参与时大。

4 结论对2017年发生于安徽及周边区域ML 1.5以上地震,使用PTD方法与单纯型定位法,分别配置华南模型与AH2015模型进行重新定位,研究选用不同地壳速度结构模型对安徽区域地震深度的影响,可以得到以下结论:①配置AH2015模型时,定位深度普遍较大;②配置AH2015模型时定位深度分布更加集中、稳定;③对于单个地震定位,配置AH2015模型时,定位结果显示,接近实际地震深度的台站较多,可见AH2015模型更加符合安徽区域实际地壳结构;④对于台站包围不好的地震,配置2种模型,定位深度均可能出现畸变;⑤单纯型定位法是一种搜索算法,配置2种模型时定位结果相差不大,震源深度分布集中、稳定,且对于包围不好的地震,定位深度依然较为稳定;⑥单纯型法对地壳速度结构模型的依赖程度较小,而PTD定位方法采用平坦的二层地壳模型,利用初至震相可增加定位精度,对地壳速度结构敏感性较高。

AH2015模型对于安徽区域地震深度定位比华南模型更加稳定、可靠,可用于该区域的地震速报与编目。

| 范玉兰, 林纪曾, 胡瑞贺, 等. 华南地区近震走时表的研制[J]. 华南地震, 1990, 11061106(2): 1-16. | |

| 谢石文, 韩成成, 郁建芳, 等. 基于Hyposat定位法的安徽地区地壳一维速度模型研究[J]. 地球物理学进展, 2016, 31(6): 2429-2437. | |

| 朱元清, 石耀霖, 李平. 一种确定地震深度的新方法[J]. 地震地磁观测与研究, 1990, 11(2): 4-12. | |

| Mori J. Estimates of velocity structure and source depth using multiple P waves from aftershocks of the 1987 Elmore Ranch and Superstition Hills, California, Earthquakes[J]. Bull Seismol Soc Am, 1991, 81(2): 508-523. |

2019, Vol. 40

2019, Vol. 40