2. 中国辽宁 114200 海城市地震观测站

2. Haicheng Seismic Station, Liaoning Province 114200, China

黑龙江省地处欧亚板块东北部弧区,西太平洋板块俯冲带(赵素涛等,2012),属于由太平洋板块的俯冲、碰撞及蒙古鄂霍次克海俯冲缝合带的天山兴蒙构造单元(马铭志等,2006),在板块的俯冲、碰撞作用下,形成该地区较为特殊和复杂的构造格局(张凤鸣等,2007)。在牡丹江—穆棱一带,中国东北及其邻近地区,时有300—600 km深度的深源地震发生,且震级较大。依据中国地震局对省级区域地震台网的运行要求,各省级测震台网应负责省内有感地震的速报工作。对黑龙江地震台网而言,省内有感地震有其特殊性,即除浅源地震外,东北深震区强深源地震会产生强烈震感。深源地震一般是指震源深度大于300 km的天然地震。中国东北地区发生的深源地震一般震级较大,震感比较明显,但对地表破坏不严重。由于该地区冬季气候环境比较恶劣,此时发生较大震级的有感深源地震,容易引起恐慌,因气候寒冷,防震减灾工作推进困难,对生产、生活可能造成一定影响。因此,深源地震速报是黑龙江地震台网需要解决的问题,也是东北地区防震减灾工作的特殊需求。

黑龙江省数字化测震台网经“十五”项目改造建设,日常监测主要使用JOPENS系统中MSDP人机交互软件自带地震定位程序如单纯型法、自适应法、HYP2000、HypoSAT、LocSAT等定位,因为单纯型法、自适应法、HYP2000方法对于震中距1 000 km以内的深源地震深度计算不准确,目前黑龙江省测震台网的地震速报及编目工作,对于深震主要使用HypoSAT与LocSAT定位方法,但如何选定最优方法进行深源地震定位,已成为需要迫切解决的问题。只有确定了适用于网缘深震定位的处理方法,才能切实提高黑龙江省测震台网深源地震的定位质量及速度。

本文针对2008年1月至2016年12月黑龙江穆棱—吉林汪清一带发生的深源地震事件,采用LocSAT和HypoSAT定位方法进行重新定位,将测定的深源地震参数与中国地震台网中心地震目录进行对比,分析定位结果的平均偏差与标准偏差,判定中国东北地区深源地震最佳定位方法。

1 资料选取深源地震一般是指震源深度大于300 km的天然地震,对深源地震的震源动力学参数等进行深入观测和细致研究具有重要的地球深部科学及地球动力学理论意义和实际价值(傅维洲,1996)。震源深度是重要的地震参数之一,是影响地震灾害大小的因素之一,对于探索地震孕育和发生的深部环境,地震能量集结、释放的活动构造背景,地壳内部构造变形及其力学属性等都有非常重要的意义(赵素涛等,2012)。

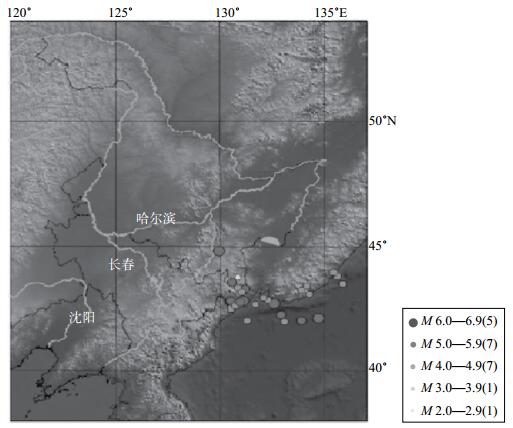

利用黑龙江省测震台网“十五”(2008年1月)以来,全国地震正式目录中可查询到的区域范围在(41°—46°N,128°—137°E)的东北地区深源地震目录,得到mB 2.9—6.9地震31次。对于同一地震事件,使用相同的地震台站、相同的地球模型及相同的震相到时数据,采用适用于深震定位的LocSAT和HypoSAT方法进行重新定位,与中国地震台网中心数据共享网站上公布的相应深源地震目录进行比较,分析震源位置平均偏差与标准偏差,并通过对2种方法定位结果的对比,确定适合东北深源地震的最优定位方法。所选地震震级分布见图 1,地震参数(中国地震台网中心地震目录)见表 1。

|

图 1 所选深源地震震中分布 Fig.1 Deep-souce earthquakes in the study period and in the area |

| 表 1 LocSAT方法与HypoSAT方法对东北地区深源地震定位与中国地震台网中心正式目录对比 Tab.1 The LocSAT method and the HypoSAT method for the location of the deep-source earthquake in the northeast and the official catalogue of the national network center |

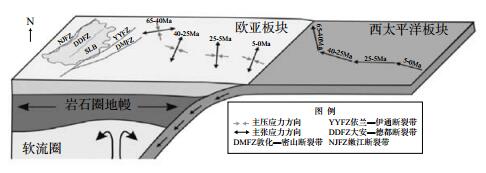

张培震等(2014)研究指出,东亚大陆的新生代构造演化受2大地球动力系统控制,即印度—欧亚板块的碰撞及陆内汇聚体系、西太平洋—印度尼西亚板块俯冲消减体系(图 2)。从晚白垩纪到古新世期间,太平洋板块继续向西俯冲消减于欧亚板块之下,随着俯冲速率地大幅度降低,俯冲边界发生海沟后撤(trench rollback),使得欧亚大陆东边界开始形成一系列NNE走向的弧后拉张盆地。为了进一步清楚认识该过程,余中元(2016)在前人(Molna et al,1975;Yin et al,2000;Zhao,2001)工作基础上,绘制东北地区受太平洋板块斜向俯冲的运动示意见图 3。

|

图 2 东亚大陆地貌形态和板块构造格局(张培震等,2014) Fig.2 The landform and plate tectonics of east Asian continent (Zhang P Z, 2014) |

|

图 3 东北地区地球动力学模型(余中元,2016) Fig.3 The earth dynamics model in Northeast China (Yu Z Y, 2016) |

由图 3清晰可见,在新生代期间,欧亚板块俯冲速度和方向历经4次较为明显的变化,每次变化均对东北地区构造应力场环境产生了深远影响。其中,最近一次俯冲发生在约5.3 Ma至约1.8 Ma前,受此次新构造运动影响,东北地区的敦化—密山断裂带、依兰—伊通断裂带、大安—德都断裂带和嫩江断裂带均发育明显的挤压构造,盆地中的地层出现角度不整合现象,继续向西,西太平洋板块俯冲到中国东北大陆下,造成深源地震活动,依兰—伊通断裂带、大安—德都断裂带和嫩江断裂带则主要孕育浅源地震。深源地震活动深度多集中在550 km上下,较好对应了东北地区的地球动力学背景,开展深源地震定位工作,具有重要的科学意义和减灾实效。

3 残差与偏差计算标准偏差与平均偏差是评价地震定位好坏的重要参数。标准偏差反映地震定位结果的震中位置与震源深度相对于平均值的离散程度,平均偏差反映地震定位结果的集中趋势。残差反映地震定位结果观测值与估计值(拟合值)之间的差,其数值由MSDP软件给出。计算公式如下

| $ \bar C = \frac{1}{n}\sum\limits_{i = 1}^n {{C_i}} $ | (1) |

| $ \delta = \sqrt {\frac{{\sum\nolimits_{i = 1}^n {{{\left({{C_i} - \bar C} \right)}^2}} }}{{n - 1}}} $ | (2) |

其中,C为平均偏差,n为统计地震的数量,Ci对应表 1中震中差或深度差,δ为标准偏差。

4 地震定位分析LocSAT和HypoSAT定位方法均采用传统Geiger法的基本思路,二者在计算方法上并不相同,其中HypoSAT方法先将观测方程组降维,不化为正规方程组,直接用奇异值分解最小二乘法求解;LocSAT方法采用阻尼最小二乘法,即将观测方程组化为正规方程组,用主元素消去法求解。而且,HypoSAT方法在实际计算中采用多种数据加权,LocalSAT方法无加权。HypoSAT方法可采用分区水平分层速度模型,为每个台站指定不同的速度模型;LocSAT方法采用水平分层速度模型,且台站采用同一模型。HypoSAT方法采用近台初值,LocSAT方法为计算初值。

4.1 地震定位程序初始设置对选定目录中的地震波形进行截取与收集,将每条目录对应的深源地震波形调入MSDP软件进行处理,即进行人机交互震相标注处理。检验定位程序的前提是震相标注的准确性及地下结构模型选取的正确性,震相拾取与地震定位准确性密切相关。因此,对于震相识别与确认,每条地震均需精确进行人机交互标注。结构模型选用iasp91走时模型,设定合理的震源深度,采用LocSAT和HypoSAT定位方法,对黑龙江地震台网2008年1月至2016年1月的深源地震进行重新定位。

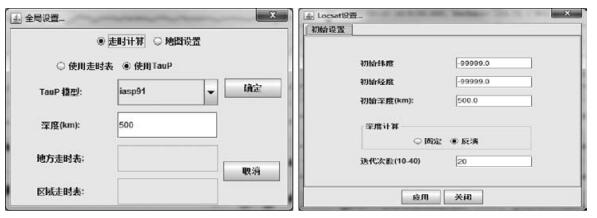

(1)LocSAT程序深度设置。设置深度初值可以提高深源地震定位深度的准确性。统计发现,研究时段内东北深源地震平均震源深度为506.55 km,因此在LocSAT程序初始设置中,初始深度使用500 km,选取定位程序中的设置界面,深度计算选择反演,迭代次数设定为20次,设置界面见图 4。

|

图 4 LocSAT定位程序走时及定位初始设置 Fig.4 The LocSAT positioning program sets and locates the initial settings |

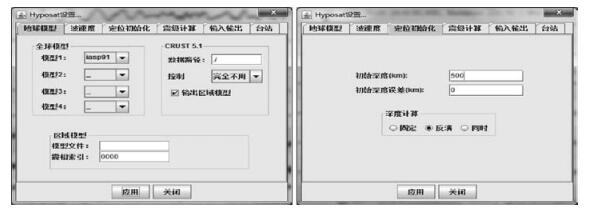

(2)HypoSAT定位程序的模型设置。在MSDP软件中,HypoSAT定位程序的模型设置是单独的程序设置界面,与LocSAT程序相同,选取iasp91速度模型,程序初始设置与LocSAT程序相同,见图 5。

|

图 5 HypoSAT定位程序走时设置及定位初始设置 Fig.5 The HypoSAT positioning program sets and locates the initial settings |

通过对2个程序进行以上定位初始设置,反演得到LocSAT与HypoSAT定位方法的震源参数结果(经纬度与深度参数),与中国地震台网中心给出的正式目录进行对比,根据公式(1)、(2)得到定位残差、震中位置及深度误差,结果见表 1。由表 1的计算结果可知,使用LocSAT方法定位,残差大于0.3的占定位地震总数的71.0%;使用HypoSAT定位,残差大于0.3的仅占定位地震总数的38.7%。

使用LocSAT及HypoSAT方法定位,所得震中位置、震源深度、定位残差统计结果见表 2,可见二者所得标准偏差及平均偏差均相差较大,且LocSAT方法的偏差值整体较高。通过对定位偏差的分析可知,对于黑龙江省测震台网记录的东北及邻近地区深源地震,使用LocSAT定位程序的计算结果偏差较大。

| 表 2 震中位置与震源深度偏差值 Tab.2 Analysis results of epicentral deviation and source depth deviation |

由表 1和表 2的结果可知,对于黑龙江省测震台网记录的东北地区深源地震,采用HypoSAT定位方法,地震定位结果较优。

5 结束语采用LocSAT和HypoSAT定位方法,对黑龙江测震台网记录的中国东北地深源地震进行重新处理,未研究其他地震台网记录的深源地震波形数据,不能简单说HypoSAT定位方法优于LocSAT方法。本研究只是针对黑龙江省测震台网监测的东北地区深源地震,使用iasp91模型,采用HypoSAT定位方法的计算结果更佳。

地震定位用以快速而准确地确定震源参数,各种定位方法解决的具体内容不同,且影响最终结果的因素较多,如:震相读取、地下结构模型选取等,应根据实际情况选择适合的地震定位方法。文中用于对比研究的参考数据仅限于中国地震台网中心提供的统一地震编目数据,因所用模型与真实地下结构存在一定差异,对地震定位结果将产生一定影响。期待产出精确的东北区域地下结构模型,应用新的模型,做进一步对比研究。

| 傅维洲. 中国东北深震及其构造意义[J]. 长春地质学院学报, 1996, 26(3): 316-321. | |

| 马铭志, 刘轶男, 李雪梅, 等. 吉林深震的构造背景和区域地震能量的异常讨论[J]. 地震地磁观测与研究, 2006, 27(Z1): 11-16. | |

| 余中元.依兰-伊通断裂带的晚第四纪构造变形与分段活动习性[D].北京: 中国地震局地质研究所, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-85402-1016324437.htm | |

| 张凤鸣, 张亚江, 许晓艳, 等. 日本海西部-中国东北深震区俯冲运动对东北地区浅源地震的动力作用[J]. 东北地震研究, 2007, 23(1): 33-39. DOI:10.3969/j.issn.1674-8565.2007.01.006 | |

| 张培震, 张会平, 郑文俊, 等. 东亚大陆新生代构造演化[J]. 地震地质, 2014, 36(3): 574-585. DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2014.03.003 | |

| 赵素涛, 金振民, 干微. 中国东北深源地震机理[J]. 地学前缘, 2012, 19(5): 300-311. | |

| Molnar P, Tapponnier P. Cenozoic tectonics of Asia:Effects of a continental collision[J]. Science, 1975, 189(4201): 419-426. DOI:10.1126/science.189.4201.419 | |

| Yin A, Harrison T M. Geologic evolution of the Himalayan-Tibetan orogen[J]. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 2000, 28: 211-280. DOI:10.1146/annurev.earth.28.1.211 | |

| Zhao D P. Seismic structure and origin of hotspots and mantle plumes[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2001, 192(3): 251-265. DOI:10.1016/S0012-821X(01)00465-4 |

2018, Vol. 39

2018, Vol. 39