地震烈度指地震引起的地面震动及其影响的强弱程度,一般用来宏观描述地震在不同区域造成的破坏程度,是灾害评估、灾后重建、工程抗震、科学研究等的重要资料。中国作为地震灾害最为严重的国家之一,对地震烈度的研究及应用已有几十年。1957年编制中国第一版地震烈度表,随着地震资料的积累、建筑物抗震性能的提高及对地震烈度认识的更新,分别于1980年、1999年和2008年对地震烈度表进行了修订。

烈度评定是对器物的反应、建筑物损坏及地表变化等方便的宏观考察和定性描述,不同时期不同学者对烈度认识不尽相同,历次参加地震烈度评定的现场调查人员对烈度调查规范及地震烈度表的认知和对灾情的把握也存在个体差异,不同地区的场地因素和建筑风格对烈度的评定也会造成影响,这些因素导致烈度评定在很长时间段内难以保持同一水准(潘岳怡等,2017),甚至存在较大差异。比如1993年7月17日云南施甸5.6级地震(震中烈度Ⅵ度)和2004年8月10日云南鲁甸5.6级地震(震中烈度Ⅷ度),震级相同但震中烈度相差达2度;2002年9月5日浙江泰顺3.4级地震(震中烈度Ⅵ度)和2002年12月25日新疆乌恰5.7级地震(震中烈度Ⅵ度),烈度相同但震级相差达2.3级;1986年8月26日青海门源6.4级地震(震中烈度Ⅷ度)和2016年1月21日青海门源6.4级地震(震中烈度Ⅷ度),震中位置、震级、震中烈度均相同,但后者Ⅵ度以上面积是前者的3倍。这些差异的存在,给地震烈度资料的使用造成很大影响。本文通过对历史地震烈度的统计分析,拟阐明长期以来我国烈度评定时空分布特征,为地震灾害评估、工程抗震等研究提供参考。

1 数据收集1966年以来中国大陆地区有烈度记录的历史地震464例,资料来自《中国大陆地震灾害损失评估汇编》(国家地震局,1996;中国地震局监测预报司,2001;中国地震局震灾应急救援司, 2010, 2015)、《中国震例》(张肇诚, 1988, 1990, 1999, 2000;陈棋福, 2002, 2008;蒋海昆,2014)、公开发布的地震灾害损失报告、地震系统官方网站及相关文献。其中,大陆东部135例,大陆西部329例;震中烈度Ⅵ度及以上的432例,有各烈度区面积记录的372例。震级和震中烈度分布见图 1。

|

图 1 震中烈度及震级频次分布 Fig.1 Magnitude distribution and the epicentral intensity distribution |

一组数据中出现次数最多的数值,叫众数,在统计分布上,众数在样本中具有明显的优势分布,可以体现数据的一般水平。文中用众数反映不同震级震中烈度的分布情况。统计所选数据中5.0—7.0级地震的震中烈度平均值及众数,见图 2。从图 2可见,无论均值还是众数,随震级变化,震中烈度分档明显,且5.0—5.4级地震的震中烈度以Ⅵ度为主,5.5—6.3级以Ⅶ度为主,6.4—6.9级以Ⅷ度为主,7.0级以Ⅸ度为主。统计发现,各震级对应的震中烈度均值与众数之差处于0—0.35,说明长期以来,同震级地震的震中烈度评定存在差异,但总体差异不大。

|

图 2 各震级震中烈度均值及众数 Fig.2 The average epicentral intensity and mode in each magnitude interval |

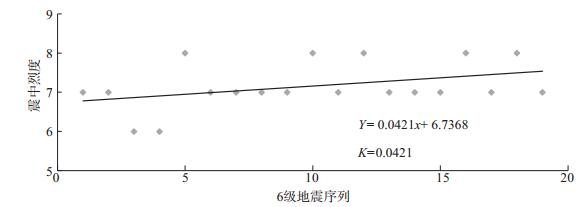

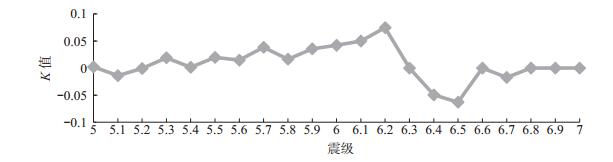

对同一震级对应的震中烈度进行一阶拟合,得到拟合直线方程,将该直线斜率记为K,以震级6.0为例,可得K值为0.042 1,见图 3。K值可反映震中烈度评定的整体变化趋势。K >0,表示该震级对应的震中烈度随时间呈上升趋势,K值越大,上升趋势越显著;K <0,表示该震级震中烈度随时间呈下降趋势,值越小,下降趋势越显著;K值等于或接近零,表示该震级对应的震中烈度随时间变化趋势不明显。对所选数据中5.0—7.0级地震的震中烈度进行K值计算,得到K值分布,见图 4。从图 4可见:震级为5.0—6.2,对应的K值大多为正,说明1966年以来,在该震级范围内,震中烈度的评定随时间以上升趋势为主,且震级大于5.8,上升速率随震级增大逐渐增大;震级6.3—6.7,对应的K值突然减小至0或零线以下,说明震中烈度评定失去随时间的上升趋势,转为持平或者下降,且震级6.5对应的下降速率最大;震级6.8—7.0,对应的K值均为0,说明该震级范围内震中烈度评定较为一致。对于震级大于6.3,对应K值突然减小的现象,分析认为,中强地震大多发生在西部地区,出于抗震考虑,该地区房屋,尤其是农居,随着时间的推进,抗震能力在一定程度上有所提升,导致相同震级对应的震中烈度随之出现下降趋势。

|

图 3 6.0级地震震中烈度拟合 Fig.3 Fitting of epicentral intensity where M=6.0 |

|

图 4 各震级地震震中烈度拟合斜率K值 Fig.4 The slope of epicentral intensity to each magnitude |

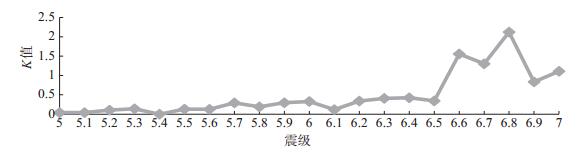

对相同震级Ⅵ度区以上面积(灾区面积)进行一阶拟合,用拟合直线的斜率K值反映灾区范围随时间的整体变化趋势,见图 5。由图 5可见,除5.4级,各震级对应K值均大于0,说明对于相同震级,灾区范围评定随时间具有持续扩大趋势,其中:5.0—5.6级,对应K值基本处于同一水平;5.7—6.5级,对应K值明显高于前者;6.6—7.0级,对应K值急速上升。可见,灾区面积评定随时间的增长速率,在各震级档间存在差异。

|

图 5 各震级Ⅵ度区以上面积拟合斜率K值 Fig.5 The slope of area aboveⅥdegree to each magnitude |

震级大于6.6,对应K值急速上升,本文认为原因如下:①很多学者认为,当震级大于6.5时,震源多为线源(张方浩等,2016),产生的地震影响范围较点源增加,而K值的陡增,可能是该因素与灾区范围整体性扩大趋势叠加的结果;②近年来,尤其在汶川地震发生以后,中强地震灾区面积较以往成倍增加,以笔者参与多次地震现场工作的经验可知,社会因素在一定程度上催生了该结果。

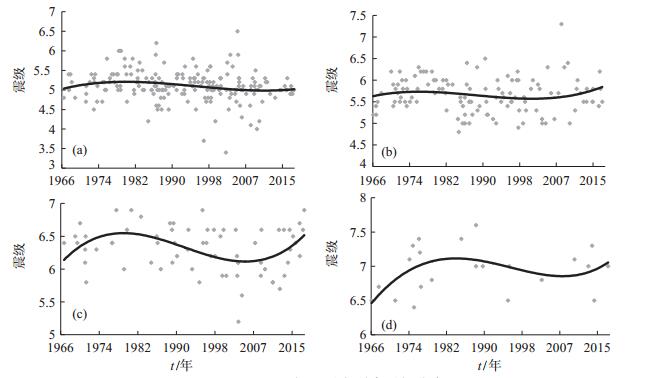

2.3 相同震中烈度震级变化震中烈度为Ⅵ—Ⅸ,对应震级随时间的分布见图 6,图中实线为多项式拟合结果。由图 6可见,震中烈度相同时,震级存在时间分布特性。以1980年前后和2008年前后为转折点,4个烈度各自对应的震级分布出现逐步增大—逐步减小—逐步增大3个阶段性变化,该现象在震中烈度为Ⅷ和Ⅸ时尤为明显,说明1966年以来,对于同一震级震中烈度的评定,不仅存在整体性趋势变化,还存在阶段性波动,而这3个阶段恰好分别对应于中国地震烈度表 1957版、1980版和1999版、2008版的使用时期,充分体现了烈度表对烈度评定的指导作用。值得注意的是,除1999版,地震烈度表的修订均对震中烈度评定造成趋势性反转;各时间阶段内震级分布的上升或下降,说明同一烈度规范下,烈度评定很难保持一致。

|

图 6 相同震中烈度震级分布 (a) Ⅵ度;(b)Ⅶ度;(c)Ⅷ度;(d)Ⅸ度 Fig.6 Magnitude distribution to same intensity |

以105°E为界,将我国大陆分为东部和西部2个分区。在收集震例中,东部地区震源深度分布在2—35 km范围内,平均深度14 km;西部地区震源深度分布在3—69 km范围内,平均深度16 km。统计2个分区具有相同震中烈度震例的震级平均值,见表 1,表中给出不同统计范围的震源深度平均值。由表 1可见,烈度相同时,对应的震级平均值西部均高于东部,但是随着震中烈度增大,差别逐渐减小。可见,震级相当,对东部地区的破坏程度高于西部,而随着震级的增大,对2个区域的破坏程度差距逐渐减小。由表 1中震级对应的震源深度可知,西部地区震源深度略大或等于东部地区,因此认为,震级相当,震中区域的破坏程度出现东重西轻现象,应由震源深度差异所致。

| 表 1 相同震中烈度的震级平均值 Tab.1 Average magnitude of the same epicentral intensity |

为进一步比较东西部地区烈度评定差异,将震级分为4档,分别统计各震级档Ⅵ度区以上面积的平均值,见表 2。由表 2可见,在各震级档,西部面积平均值高于东部,随着震级增大,差别逐渐减小。可见,震级相当,对西部地区的影响范围大于东部,而随着震级的增大,对2个区域的破坏范围差距逐渐减小。虽然西部地区震源深度略大于或等于东部地区(表 2),但震级相当,地震影响范围仍出现东小西大现象,认为与东西部地区不同的地质条件有关。

| 表 2 分震级档的Ⅵ度区以上灾区面积平均值 Tab.2 Average area above Ⅵ degree in each magnitude interval |

利用中国大陆地区1966年以来464个地震的烈度资料,统计分析烈度评定随时间和震级的变化趋势,对比中国东部和西部地区的烈度评定差异,得到以下研究结果:①震中烈度的评定随时间变化趋势在各震级档之间有所差异,具体表现为:5.0—6.2级地震的震中烈度以上升趋势为主,6.3—6.7级地震以下降趋势为主,6.8—7.0级地震的震中烈度评定较为一致;②以1980年和2008年为界,震中烈度的评定存在阶段性持续上升或下降;③各震级灾区范围的评定随时间有持续扩大趋势,且6.6—7.0级地震灾区范围增长率陡增;④震级相当,造成的破坏程度东部高于西部,而影响范围东部小于西部,随着震级的增大,东西部地区差距均逐渐减小。

此外,1980年和2008年2次烈度表的修订造成烈度评定的趋势性转折,是烈度评定标准变化的结果,还是人为因素引起,需要进一步研究。同时,在同一版地震烈度表使用期间,烈度评定仍难以保持同一水准,值得深思。

| 潘岳怡, 俞言祥, 肖亮. 中国地震烈度评定值的统计检验[J]. 地球物理学报, 2017, 60(2): 593-603. | |

| 张方浩, 蒋飞蕊, 李永强. 云南地区地震烈度评估模型研究[J]. 中国地震, 2016, 32(3): 511-521. DOI:10.3969/j.issn.1001-4683.2016.03.008 | |

| 国家地震局. 中国大陆地震灾害损失评估汇编(1990-1995)[M]. 北京: 地震出版社, 1996. | |

| 中国地震局监测预报司. 中国大陆地震灾害损失评估汇编(1996-2000)[M]. 北京: 地震出版社, 2001. | |

| 中国地震局震灾应急救援司. 中国大陆地震灾害损失评估汇编(2001-2005)[M]. 北京: 地震出版社, 2010. | |

| 中国地震局震灾应急救援司. 中国大陆地震灾害损失评估汇编(2006-2010)[M]. 北京: 地震出版社, 2015. | |

| 中国地震局震灾应急救援司. 中国大陆地震灾害损失评估汇编(1966-1989)[M]. 北京: 地震出版社, 2015. | |

| 张肇诚. 中国震例(1966-1975)[M]. 北京: 地震出版社, 1988. | |

| 张肇诚. 中国震例(1976-1980)[M]. 北京: 地震出版社, 1990. | |

| 张肇诚. 中国震例(1981-1985)[M]. 北京: 地震出版社, 1990. | |

| 张肇诚. 中国震例(1986-1988)[M]. 北京: 地震出版社, 1999. | |

| 张肇诚. 中国震例(1989-1991)[M]. 北京: 地震出版社, 2000. | |

| 张肇诚. 中国震例(1992-1994)[M]. 北京: 地震出版社, 2002. | |

| 张肇诚. 中国震例(1995-1996)[M]. 北京: 地震出版社, 2002. | |

| 张肇诚. 中国震例(1997-1999)[M]. 北京: 地震出版社, 2002. | |

| 张肇诚. 中国震例(2000-2002)[M]. 北京: 地震出版社, 2008. | |

| 张肇诚. 中国震例(2003-2006)[M]. 北京: 地震出版社, 2014. |

2018, Vol. 39

2018, Vol. 39