南北地震带北段位于青藏块体、鄂尔多斯块体、阿拉善块体交汇处,构造活动强烈,发育NEE向阿尔金断裂带、NWW向广义海原断裂带和近EW向东昆仑断裂(邓起东等,2002;张培震等,2003),是印度板块与欧亚板块碰撞下由近NS向NE—E转换的一个重要场所,是中国大陆东西及南北构造的结合处以及重要的构造转换区域(张国伟等,2004;嘉世旭等,2008)。太平洋板块和印度洋板块从东西两面一起对南北地震带北段发挥俯冲挤压的远程作用,影响其应力分布(梁桂培等,1990)。

南北地震带北段现今脱离海原地震幕,但仍处于幕间期时段,不排除MS 5—6地震的活跃(李海华等,1985)。王阎昭等(2006)通过计算速度场,检验得到南北地震带北段地表破裂带以NNW向(压性为主兼右旋错动)、NWW—EW向(左旋错动为主兼压性)、NEE向(张性兼左旋错动)3组破裂带最为普遍,NNE向形变带以右旋错动为主兼张性运动。海原断裂带西接祁连山,东连六盘山,控制条块状强烈隆起的一系列山地,这些山地带内部发育的拉分盆地显示出海原断裂带的走滑特征(戴华光等,1996)。通过对比震前地壳变形背景与地震构造,王双绪(2006, 2011)给出南北带上2次大地震前地壳变形背景的共同特征,认为地震均发生在活动地块边界断裂部位,该部位相对水平运动差异不显著,但断裂带两盘的整体地块运动差异明显,反映强震可能不易发生在断裂变形的剧烈部位,而易发生在闭锁部位,尤其是强锁定段与弱锁定段的交汇区、压性锁定段与张性锁定段的弱过渡段以及特性差异和锁定位错量显著的断层交汇区域。南北地震带6级及以上地震一般发生在块体边界断裂的锁定段(暗示高应力积累或应变加强),尤需关注强锁定段与弱锁定段的连接处或者压性与张性锁定段的连接处,以及锁定位错量不合常理的断裂交汇处;当某地块与相邻地块间的边界锁定强度存在较大差异时,在断裂部位形成的高应力积累处发生地震丛集的可能性较大。

1 南北地震带北段地震概述南北地震带北段历史记录的8级大震包括1654年天水MS 8地震、1739年平罗—银川MS 8.0地震、1920年海原MS 8.5地震及1927年古浪MS 8.0地震等。青藏高原东北缘的似三联点(quasi tri-junction)结构地震活动性在全国乃至全球都是最强的(李松林等,2006)。过去针对北段形变的研究较多,但是随着中国地震局“陆态网络”等工程、项目的铺展、扩充、完善,利用形变资料,尤其GNSS数据研究地壳应变工作在北段还有很大空间,尤其随着震情形势的严峻,此类研究愈加必要。

2 GNSS数据处理 2.1 GNSS概述GNSS具有易于施测且费用低的优点,随着其技术的应用和发展,用地形变方法获取大区域范围的地应力、应变场的优势越发明显。GNSS的时间可以灵活控制、站点灵活布设、观测精度也可人为调控,且其产生的观测图像具有简洁、清晰、明了的特点。由GNSS推算的当今地壳应变场时空变化,与强震具有较好的对应关系(张培震等,2003)。GNSS观测可以精确获得地表位移场随时间的变化,可以观测到较大区域的地壳形变信息,进而可以观测到对应地球内部应力场变化的地面形变响应分布,以及对应构造应力作用过程中地壳整体形变、局部形变和块体运动特征。由中国地震局牵头,中国科学院、总参测绘局与国家测绘局共同开展实施的“中国地壳运动观测网络”(GNSS作为主要观测技术),是我国“九五”期间重大国家科学工程,也是我国当前将GNSS技术应用到地学研究投资最大、规模最大、精度最高的科学工程。绝大多数基准站的标志修建质量高,观测数据质量高。平均基线边长相对精度是3×10-9,平均基线水平分量精度3 mm,平均基线垂直分量精度为10 mm。各站北坐标分量与东坐标分量的精度平均2 mm;高程分量精度平均5—7 mm,可达到设计要求的年基线长度变化率测定精度为2 mm/a。

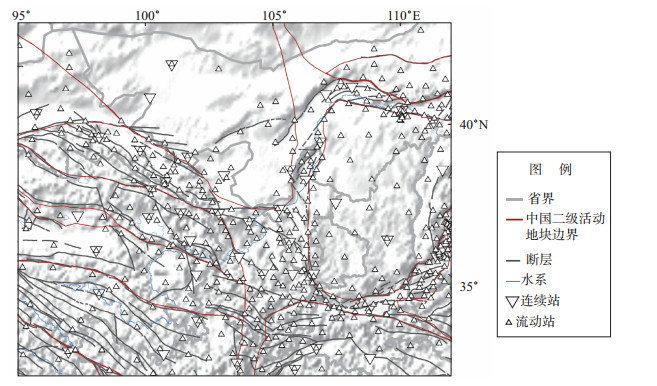

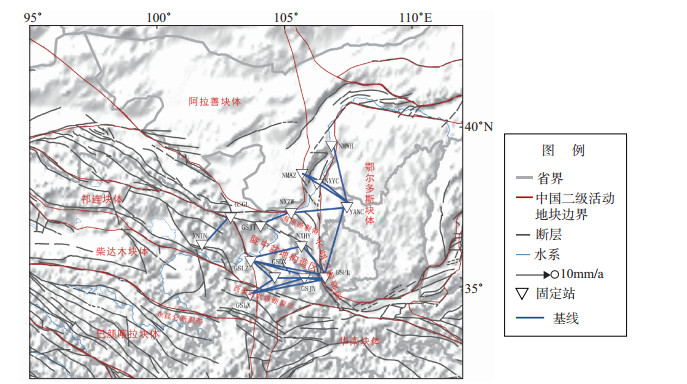

2.2 选点及处理方法中国地壳运动观测网络站点由3个层次构成,包括27个基准站(连续观测)、56个基本站(年度观测)以及1 000个区域站(不定期观测)。截至2015年底,中国大陆环境构造监测网络(简称陆态网络)在中国地壳运动观测网络基础上,新建233个连续观测站和1 000个非连续(包括基本站和区域站)观测站(程朋根等,2008)。南北地震带北段基准站、流动站分布见图 1。

|

图 1 南北地震带北段GNSS基准站、流动站分布 Fig.1 Distribution of GNSS base stations and mobile stations in the north section of North-South seismic belt |

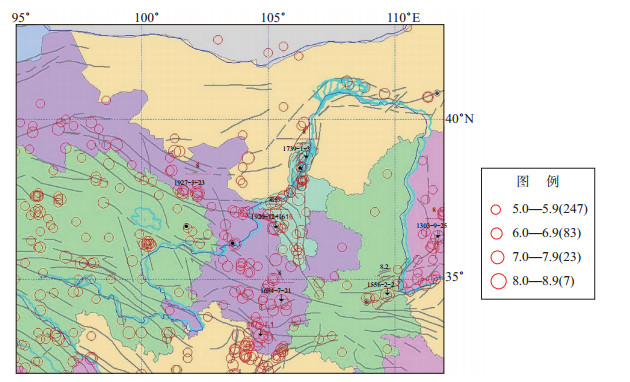

(1) 选点。南北地震带北段包括甘肃、宁夏(全境)、青海、四川、云南5省部分地区,南北地震带北段1000年1月至2018年3月5级以上地震分布见图 2。权衡南北地震带北段划分依据、经验,结合李海华(1985)、冯学才(1985)、雍幼予(1990)、王振声(1982)、闫志德等(1983)给定的划分成果,在保证南边界精确度的基础上,北边界和经向上适当扩张1°—2°,取(33°—42°N,97°—110°E)范围内GNSS资料进行处理。以网络工程、陆态网络观测站及全球IGS站数据为基础,选取欧亚大陆围绕研究区域均匀分布的21个IGS站作为框架点,参与单日松弛解和后续ITRF2008框架下的速度平差。参与单日解算的连续站54个、流动站475个、IGS框架站21个,而全球IGS站参与平差。

|

图 2 南北地震带北段1000—2018年5级以上地震震中分布 Fig.2 Epicenter distribution of the north section of the North-South seismic belt in 1000-2018 |

(2) 处理流程。利用GAMIT获得基准站及IGS站的区域单日松弛解,利用GLOBK将区域单日松弛解与SOPAC产出的全球单日松弛解进行结合,通过IGS站求解相对于全球参考框架ITRF2008的相似变换参数,获得测站原始坐标和速度,在GLORG命令文件中估计速度稳定转换参数,转换为欧亚框架下测站速度;用GLOBK解算的速度结果计算速度投影,绘制剖面;利用经纬度,采用白塞尔迭代方法计算大地基线长度,具体方法:在GLOBK的多期点位repeatability结果中提取站点N、E、H坐标,站点坐标中误差ON、OE、OH,E、N坐标相关系数,坐标时间序列,得到换算成相对弧长的时间序列。文中涉及的GAMIT单日松弛解日产出Q文件(平差结果)中均方根残差NRMS均小于0.2,autcln.post.sum中每站有效观测数据大于18 000条。

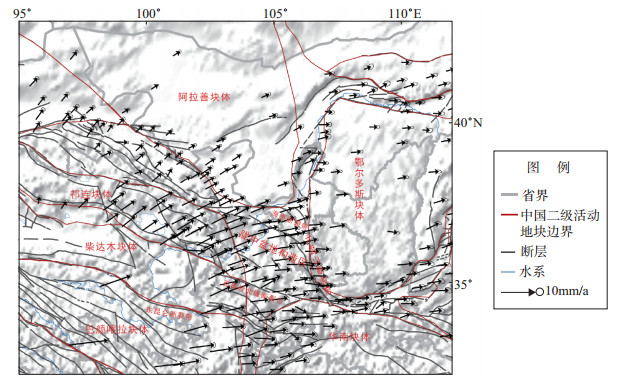

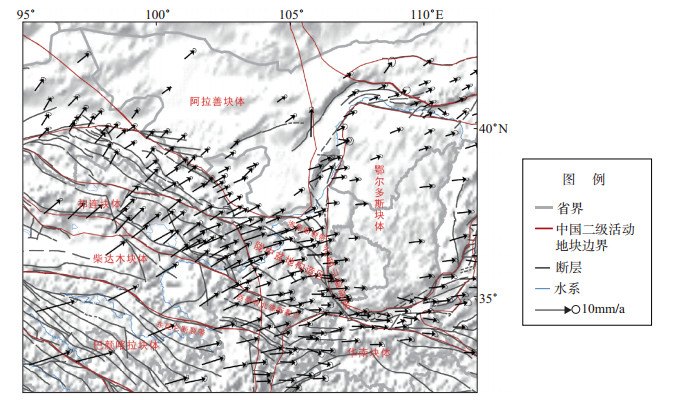

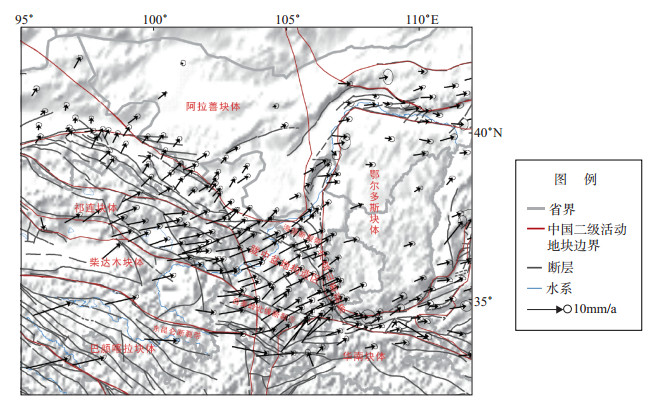

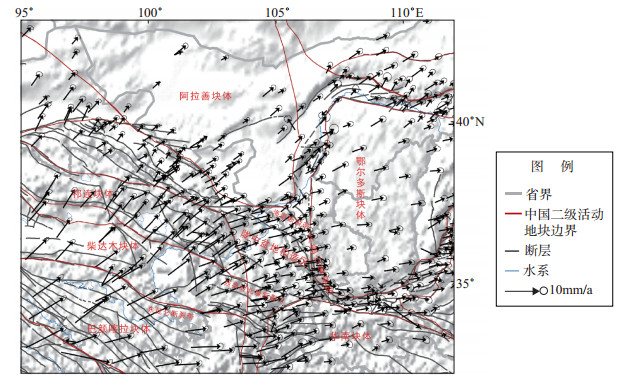

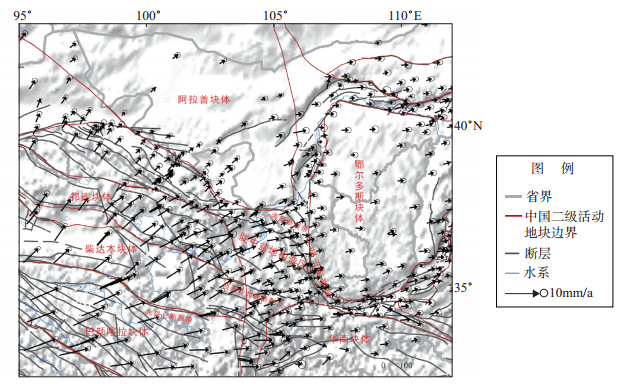

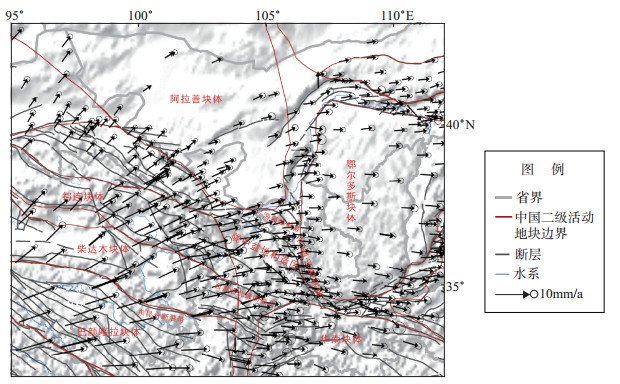

2.3 速度场解算欧亚框架下南北地震带北段1999—2001年、2001—2004年、2004—2007年、2007—2009年、2009—2011年、2011—2013年、2013—2015年7期速度场,见图 3—图 9。伴随青藏高原东北缘地区断层现代左旋为主的走滑活动,高原物质存在向东水平运移的长期背景性继承性现象(张东宁等,1994)。速度场显示,NE向物质运移在高原内部较快,在碰到较刚性的块体时发生地形隆起,如图中的祁连山系、六盘山系及西秦岭山系。高原物质在通过鄂尔多斯地块和扬子体块之间时速度较快。2009年以后GNSS测站密度上升,北段速度矢量呈NNE—NE—NEE向顺时针旋转运动,与马海萍(2013)、朱爽(2016)等采用GPS计算得到的方向大背景结果一致。沿主压应力方向(NE—SW),自SW向NE,速度矢量大小递减。沿主张应力方向(NW—SE),自NW向SE,速度矢量大小递增,大体反映了印度板块挤压作用由南至北、由西至东的衰减。

|

图 3 南北地震带北段1999—2001年速度场(ITRF2008框架转欧亚框架) Fig.3 1999-2001 velocity field in north section of North-South seismic belt (ITRF 2008 to Eurasian framework) |

|

图 4 南北地震带北段2001—2004年速度场(ITRF2008框架转欧亚框架) Fig.4 2001-2004 velocity field in north section of North-South seismic belt (ITRF 2008 to Eurasian framework) |

|

图 5 南北地震带北段2004—2007年速度场(ITRF2008框架转欧亚框架) Fig.5 2004-2007 velocity field in north section of North-South seismic belt (ITRF 2008 to Eurasian framework) |

|

图 6 南北地震带北段2007—2009年速度场(ITRF2008框架转欧亚框架) Fig.6 2007-2009 velocity field in north section of North-South seismic belt (ITRF 2008 to Eurasian framework) |

|

图 7 南北地震带北段2009—2011年速度场(ITRF2008框架转欧亚框架) Fig.7 2009-2011 velocity field in north section of North-South seismic belt (ITRF 2008 to Eurasian framework) |

|

图 8 南北地震带北段2011—2013年速度场(ITRF2008框架转欧亚框架) Fig.8 2011-2013 velocity field in north section of North-South seismic belt (ITRF 2008 to Eurasian framework) |

|

图 9 南北地震带北段2013—2015年速度场(ITRF2008框架转欧亚框架) Fig.9 2013-2015 velocity field in north section of North-South seismic belt (ITRF 2008 to Eurasian framework) |

(1) 1999—2001年期。图 3为南北地震带北段1999—2001年期次速度场结果,该期北段连续站稀少,资料主要来自流动站,而对于2001年11月14日昆仑山口西MS 8.1地震(35.97°N,90.59°E),流动站资料无同震响应。此时段内中国大陆西部无其他MS 8.0以上地震发生,故不考虑8级大震影响,因1999—2001年期次速度场的运动变形状态与长时期相对稳定的地壳运动变形本底形态接近,且中国地震局陆态网络正式意义的GNSS观测始于1999年,因此将本期速度场作为相对运动变形背景基本场,其后各期数据资料作为相对动态场。

(2) 2001—2004年期图 4为研究区2001—2004年期次速度场结果,相比上期流动站数量显著增加。整体矢量方向相对欧亚板块无明显变化,仅巴颜喀拉块体的运动矢量相对1999—2001年期次发生5°—10°的顺时针旋转;祁连地块和柴达木地块的运动速率略有减缓,对陇中盆地构造区的挤压减缓;矢量方向显示,东昆仑和西秦岭北缘断裂运动继续以左旋走滑为主,但海原、祁连山(统指北缘)断裂运动由左旋为主转为逆冲分量增强左旋并存,据推测,应为2001年11月14日青海昆仑山口西MS 8.1地震之后能量释放与调整所致。

(3) 2004—2007年期。图 5为研究区2004—2007年期次速度场结果,阿拉善、祁连山和柴达木地块继承2001年之前的矢量大小方向,也就是说,调整期结束,北段恢复2001年昆仑山口西MS 8.1地震发生前的水平构造活动;巴颜喀拉块体继续以较高速NEE向运动。该期速度解算结果精度大于1 mm/a的流动站较多,为了结果的精确性,暂时排除这些站点。

(4) 2007—2009年期。图 6为研究区2007—2009年期次速度场结果(2008年5月12日发生汶川MS 8.0地震),从方向上看,该时段祁连、柴达木、巴颜喀拉地块的速度矢量相对上一期顺时针旋转10°—3°,祁连块体北边界左旋剪切分量增强,陇中盆地构造区速度矢量北转,物质加速向鄂尔多斯和阿拉善之间逃逸;巴颜喀拉块体对柴达木和陇中盆地继续高速推挤;靠近汶川震区的甘川交界东段至西秦岭北缘断裂东段速率增大,推测是因为汶川地震导致龙门山断裂带自NW向SE推挤的大范围解锁—松弛运动,所以北段南端物质随之发生EN向加速移动。该期解算结果精度比上期有明显提高。

(5) 2009—2011年期。图 7为研究区2009—2011年期次速度场结果,明显可见阿拉善地块相对上期矢量方向发生约20°—30°的顺时针变化;祁连山地块和柴达木地块变化明显,由NEE向逆时针变为NE甚至NNE向;矢量方向表明,西秦岭北缘、海原、六盘山断裂带左旋剪切分量相比上期增强;鄂尔多斯块体内部物质NEE向加速运移。

(6) 2011—2013年期。图 8为研究区2011—2013年期次速度场结果,由矢量大小可见,祁连、柴达木、巴颜喀拉块体对陇中盆地、华南块体保持挤压,但力道明显减弱;西秦岭北缘、六盘山、海原断裂带左旋、挤压力道减弱,但方向不变,2盘均存在速率差异,说明相比上期物质流动减缓,应变累积程度有所增加。

(7) 2013—2015年期。图 9为研究区2013—2015年期次速度场结果,观测站明显增多。该时段内发生2013年7月22日甘肃定西市岷县—漳县交界(34.5°N,104.2°E)MS 6.6地震,震中位于陇中盆地构造区南端、西秦岭北缘断裂带东段岷县断裂。相比上期,祁连块体北边界以南速度变化不大,以北包括阿拉善块体速度明显增大,庄浪河断裂带东侧速度增大。鄂尔多斯块体内部及周围区域,包括鄂尔多斯北边界、银川地堑、陇中盆地内部、西秦岭北缘断裂带北侧、华南块体和鄂尔多斯东边界物质,相对欧亚大陆运动速度相比上期明显增强,且物质向ES运移。六盘山、海原断裂左旋分量增强且2盘存在不明显的速率差异,代表应力持续累积,西秦岭北缘断裂左旋剪切增强且速率差异增大;陇中盆地内部物质继续加速向NEE甚至SEE运移,华南块体物质加速向ES运移。

由图 3—图 9可知,2009—2013年2期大部分GNSS站点速率有所收敛,尤以研究区西北部至东南部线上的祁连断裂附近和六盘山地区显著,之后速率有所回升,应与该时段东北缘地区构造断裂NE—NEE向应力积累增大和之后的释放有关。祁连山北缘断裂在由该2期保持强烈北向挤压和左旋剪切,之后从速度场可见闭锁状态减缓;六盘山断裂继承强闭锁状态;海原断裂继承左旋走滑状态;庄浪河断裂存在持续应变累积。银川盆地现处于EW向拉张状态,同时兼具微弱的右旋走滑。该结果与郝明等(2014)和蒋锋云(2015)发表的解算结果一致。结合该时段西秦岭构造断裂与2次地震的关系来看,2008年汶川地震发震构造(龙门山断裂)的强烈右旋和逆冲导致龙门山NW盘物质向NE加速运移,使得西秦岭构造带附近挤压增强闭锁加剧,而2013年7月22日甘肃岷县MS 6.6地震(34.5°N,104.2°E)的发生来源于西秦岭构造断裂北缘东段岷县—宕昌断裂的强闭锁。

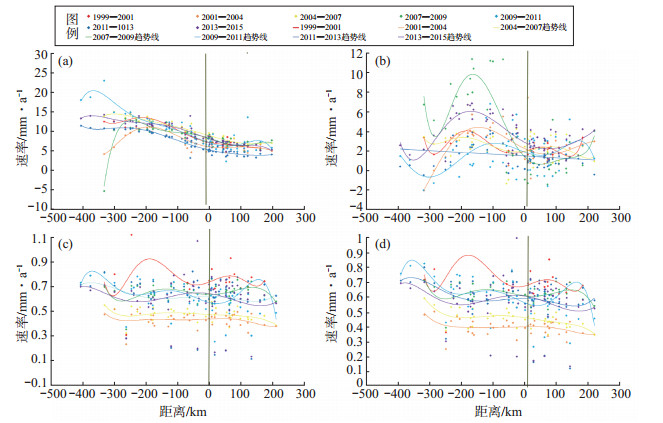

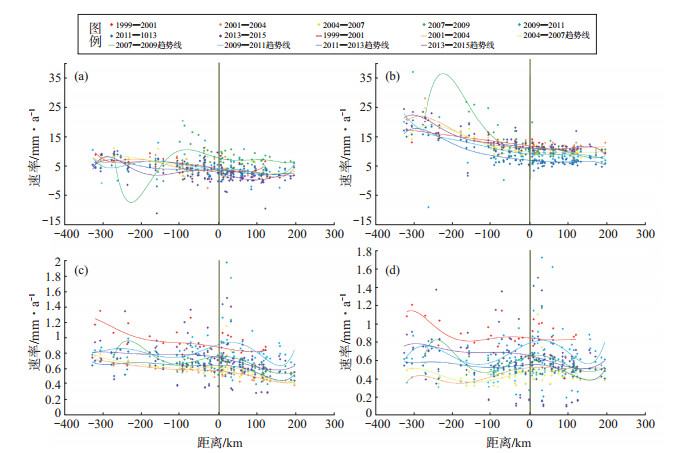

2.4 GPS速度投影对第四纪以来的活动断裂—祁连山、海原、六盘山、西秦岭北缘西段、西秦岭东段,计算速度投影。选取的速度剖面长度因地制宜,5条剖面的范围分别是海原断裂剖面(104.52°E,38.15°N;106.27°E,37.72°N;105.36°E,34.72°N;103.64°E,35.25°N),六盘山断裂剖面(107.55°E,36.29°N;108.21°E,35.17°N;104.69°E,33.64°N;103.97°E,34.76°N),祁连断裂剖面(101.14°E,40.75°N;103.19°E,39.11°N;99.13°E,35.50°N;97.03°E,37.15°N),西秦岭北缘西断裂剖面(104.05°E,36.97°N;105.33°E,36.33°N;103.26°E,33.43°N;101.93°E,34.10°N),西秦岭北缘东断裂剖面(106.49°E,36.47°N;108.22°E,35.92°N;107.19°E,33.10°N;105.33°E,33.67°N),GNSS速度剖面见图 10。将若干期速度结果投影到所选断层线上,以站点于断层垂直距离作为坐标横轴,速度投影值作为纵轴。绿直线代表断裂位置,将速度投影用六阶多项式拟合,给出以上5条断裂剖面不同时段的速度投影、拟合曲线以及对应的速度误差投影、拟合曲线,见图 11—图 15。

|

图 10 祁连山、海原、六盘山、西秦岭北缘西段、西秦岭北缘东段GNSS速度剖面分布 Fig.10 GNSS velocity profiles of the Qilian fault, Haiyuan fault, Liuanshan fault, north margin fault of west Qinling Mountains |

|

图 11 祁连断裂跨断层1999—2015年7期GNSS速度投影和误差对比 (a)垂直向速度投影;(b)水平向速度投影;(c)垂直向误差投影;(d)水平向误差投影 Fig.11 Contrast of GNSS velocity projections across Qilian fault and errors of 7 stages of 1999-2015 |

|

图 12 海原断裂跨断层1999-2015年7期GNSS速度投影和误差对比 (a)垂直向速度投影;(b)水平向速度投影;(c)垂直向误差投影;(d)水平向误差投影 Fig.12 Contrast of GNSS velocity projections across Haiyuan fault and errors of 7 stages of 1999-2015 |

|

图 13 六盘山断裂跨断层1999—2015年7期GNSS速度投影和误差对比 (a)垂直向速度投影;(b)水平向速度投影;(c)垂直向误差投影;(d)水平向误差投影 Fig.13 Contrast of GNSS velocity projections across Liupanshan fault and errors of 7 stages of 1999-2015 |

|

图 14 西秦岭北缘断裂西段跨断层1999—2015年7期GNSS速度投影和误差对比 (a)垂直向速度投影;(b)水平向速度投影;(c)垂直向误差投影;(d)水平向误差投影 Fig.14 Contrast of GNSS velocity projections across western section of northern margin of west Qinling Mountains and errors of 7 stages of 1999-2015 |

|

图 15 西秦岭北缘断裂东段跨断层1999—2015年7期GNSS速度投影和误差对比 (a)垂直向速度投影;(b)水平向速度投影;(c)垂直向误差投影;(d)水平向误差投影 Fig.15 Contrast of GNSS velocity projections across eastern section of northern margin of west Qinling Mountains and errors of 7 stages of 1999-2015 |

(1) 祁连山断裂带。图 11给出近NWW走向的祁连山断裂带两盘垂直、平行于断层剖面的速率曲线。图 11(b)纵轴负方向表示南盘实际平行于断层滑动方向(断层南盘的测站分布较均匀)。

该断层段两盘200 km以内1999年以来南盘垂直速率大于北段,且最大垂向速率差距保持在10 mm/a左右,只是每期相对上期保持1—2 mm/a的整体上下浮动,变化比较稳定。2004—2013年该带两盘100 km内垂直于断层的速率同时减小至1999年以来最低值,2013—2015期两盘垂直速率较2011—2013期有4 mm/a的提高,2015年虽回升至2004年高值水平,但两盘速率差稳定,且南盘速率均高于北盘,因此垂向应力积累增加。

2001—2013年,断裂带两盘100 km内平行于祁连山断裂的速率在南盘受2007—2009年汶川地震影响产生最高值,2009—2013年两盘100 km内速率差回落至1.5 mm/a以内,至2015年50 km内速率回升到1999年以来最高值,且两盘速率差恢复到2004年以前水平,北盘靠近断层200 km处提高约4 mm/a,断层附近提高约2 mm/a,两盘100 km内速率差稳定在2.5 mm/a,左旋变化增强。笔者认为该剖面速度的回落和上升应为受汶川地震影响而做的应力调整。

总体上,祁连山断裂带南盘的水平和垂直速率总体大于断裂带北盘。2015年祁连断裂北盘受到来自南盘的逆冲挤压,左旋走滑达1999年以来高水平,闭锁加强。

(2) 海原断裂带。图 12给出近NW走向的海原断裂带2盘的垂直、平行断层剖面的速度投影。该断裂带西南盘GNSS站较多,图 12(b)坐标负轴代表西南盘走向。

垂直于断层的速率显示,两盘均受逆冲挤压,最大与最小速率差均维持在2 mm/a左右。该断层段1999年以来垂向速率变化复杂,两盘30 km以内1999—2007年期次南盘垂直速率大于北盘,差距1 mm/a左右。2007—2009年期次北盘大于南盘,差距2 mm/a(考虑2008年汶川同震位移)。2009—2011年期次南盘垂直速率大于北盘,差距2 mm/a左右。2011—2015年期次变化相反(考虑2013年岷县—漳县地震影响),南盘比北盘速度快1 mm/a左右,其中2013—2015年期次相比2011—2013年期次两盘垂向整体加速4 mm/a(受岷县—漳县地震影响),说明北盘受到南盘的持续压力作用,但应力累积率不高。值得注意的是,2009—2013年垂直断层的速率在海原断裂两盘减弱,2013年后开始回升,2007—2009年期次两盘速率差最大,均显示了地震对应力释放、应力调整的影响。

平行断层的速率在靠近海原断裂带北东盘时变化剧烈,显示出显著的左旋剪切作用。1999—2015年该断层段两盘50 km范围内平行向速率,除2001—2004年期次外,其他时段南盘小于或接近北盘,速率差保持在2—3 mm/a,2011年开始该差值不明显,保持在2 mm/a左右。2013—2015年期次平行向速率相比上期整体提高3 mm/a,南盘距断层100 km处达到5 mm/a,说明截至2015年该断层段左旋应变积累持续增加。

总体上,海原断裂西南盘相对北东盘垂直速率稍大,平行速率差异明显,显示了较弱的逆冲挤压和长期较强的左旋剪切。

(3) 六盘断裂带。图 13给出近NNW走向的六盘山断裂垂直、平行于断层的速度投影,北东侧可用站点数目较少。

1999—2007年六盘山断裂带两盘50 km范围内西南盘速率大于东北盘,2007—2009年期次相反,最大速率差达6 mm/a(考虑汶川地震影响),2009—2011年期次西南盘速率大于东北盘,速率差2 mm/a,2011—2015年西南盘垂直速率略小于东北盘,速率差1 mm/a。2013—2015年期次相对上期垂向速率在西南盘200 km范围内增大明显,靠近断裂处达4 mm/a,东北盘同样靠近断层处增大明显,且该期次两盘100 km范围内垂向速度基本持平,应与岷县—漳县地震震后应力调整有关,更多反映了2013年以来两盘挤压,应变累积放缓,同时仍保持8—10mm/a的高速运动。

六盘山断裂带两盘50 km范围内平行向速率除2001—2007年期次外,西盘均略小于东盘,速率差2—4 mm/a。1999—2009次平行断层速率在断裂带两盘50 km范围内保持在1—5 mm/a,速度方向、大小接近,且2007年以来北东盘速率较大。而该断裂带2004—2015年期次西南盘50—100 km之间平行速率由西向东显著增加,以右旋走滑为主,故六盘山地区,尤以西南盘水平运动较复杂。2007—2015年,六盘山断裂两盘100 km范围内右旋运动增强,但不足以解释滑动应变能累积的结论。

总之,2013—2015年期次六盘山2盘垂向速率整体提高约5 mm/a,2004年以来呈最高水平,速率差维持在2 mm/a,挤压应变能累积放缓。断裂附近平行断裂速率接近,认为2015年存在较弱的右旋走滑应变能累积。

(4) 西秦岭北缘断裂带西段。图 14显示,在近NW走向的西秦岭北缘断裂带西段(南盘可用GNSS站点较少),断层一个两盘100 km范围内,垂直断层速率在5—9 mm/a变化,除2007—2009年、2013—2015年(考虑汶川地震、岷县—漳县地震影响)南盘略小于北盘,其他时段南盘的逆冲挤压优势速度量级基本在2 mm/a以内。2013—2015年期次两盘垂直速率整体较低,其中北盘靠近断层50 km范围以内速率比上期整体下降超1 mm/a;50 km以外速率整体上升1 mm/a,120 km处速度增大2 mm/a;50 km范围内南盘速率低于北盘约0.5 mm/a,说明南盘对北盘的挤压放缓,可能与岷县—漳县地震能量调整有关。

1999年断层段两盘50 km范围内平行断层速率保持在较高水平(8—14 mm/a),2011年开始南盘水平速率高于北盘,差值1 mm/a以内,说明该断层段左旋应力积累开始增大,积累速度不高。2007年开始两盘50 km范围内南盘平行速率大于北盘,且2007—2009期次速率差最大,达4 mm/a,之后差值减小,2013—2015年期次该差值回升至2 mm/a。两盘100 km范围内平行断层的速率差值,除2007—2009期达到7 mm/a的极值,其他时段包括2015年均不超过1 mm/a,呈现较弱左旋剪切运动。虽然2013—2015年期次整体速率处于2008年以来的高值期,但两盘速度差异处于1999年以来正常水平。

总之,西秦岭北缘断裂带西段显示了放缓的逆冲挤压和程度不高的左旋剪切。

(5) 西秦岭北缘断裂带东段。图 15显示了近NWW走向的西秦岭北缘断裂带东段速度投影(两盘可用GNSS站点数目相当)。1999年以来,两盘垂直断裂速率量级均在0—4 mm/a,且变化趋势一致。1999年开始断层附近100 km范围内南盘垂直速率比北盘大约2.5 mm/a,且差值稳定,2013—2015年期次该差值整体处于1999年以来的速率低值,北盘距断层100 km处拟合曲线触及1999年以来最低值,但两盘差异属正常水平,挤压应变能持续累积。

1999年以来,两盘平行断层的速率量级在6—11 mm/a,变化趋势一致且100 km范围内南盘平行速率总体比北盘大4 mm/a以内,且差值较稳定,其中2007—2009年期次速度差达7 mm/a。2013—2015年期次该断层段两盘平行速率整体处于2008年以来的高值,速率差属历史正常水平,2015年两盘平行向速率同时加大,左旋应力持续积累。

总之,西秦岭北缘断裂带东段两盘相似的变形方向和量级说明断层两盘相对变化不大,挤压和剪切应力积累程度不高。

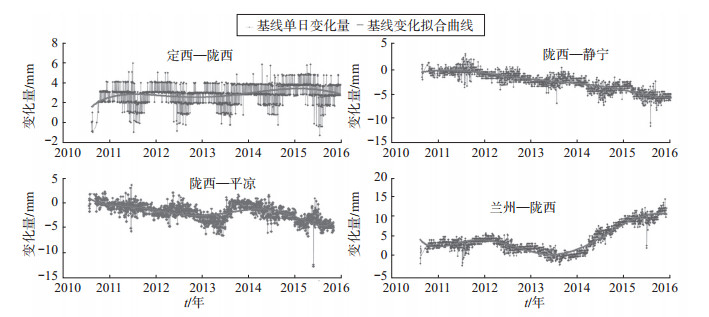

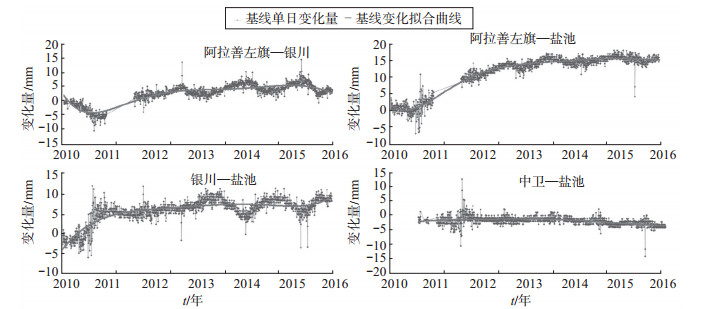

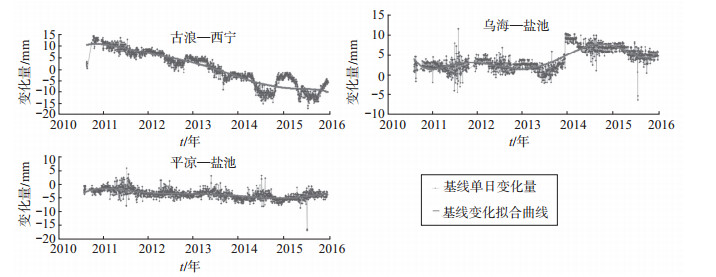

2.5 基线时间序列解算南北地震带北段部分连续站2009年(部分GNSS站2010年开始纳入计算)至2015年12月基线伸缩量时间序列,基线空间分布见图 16。并分区域绘制基线时间序列,见图 17—图 20。

|

图 16 GNSS基线空间分布 Fig.16 Spatial distribution of chosen GNSS baseline |

|

图 17 跨海原断裂、六盘山断裂及陇中盆地构造区GNSS基线时间序列(2009—2015年) Fig.17 Radian variation-time sequences of baselines acrossing Haiyuan fault, Liupanshan fault and central Gansu basin (2009—2015) |

|

图 18 跨西秦岭北缘断裂GNSS基线时间序列(2009—2015年) Fig.18 Radian variation-time sequences of baselines acrossing northern margin of west Qinling Mountains(2009—2015) |

|

图 19 银川地堑GNSS基线时间序列(2009—2015年) Fig.19 Radian variation-time sequences of baselines acrossing Yinchuan graben from 2009 to 2015 |

|

图 20 其他GNSS基线时间序列(2009—2015年) Fig.20 Radian variation-time sequences of three other chosen baselines from 2009 to 2015 |

跨祁连、六盘山、海原、西秦岭北缘断裂以及位于陇中盆地和断裂两盘的基线中,兰州—定西基线(呈45°跨西秦岭北缘断裂)2012—2013年持续缩短,达6 mm后反向拉张,恢复2012年末长度水平,2015年底持续慢速拉张。陇西—定西基线(与西秦岭北缘断裂呈近60°角)持续在2 mm以内反复拉张压缩,变化速率基本稳定,2015年底处于微弱压缩状态。陇西—静宁基线(位于六盘山断裂南盘,且与该断裂呈60°角)、定西—静宁基线(位于陇中盆地、六盘山断裂西南盘,与断裂呈60°角)匀速压缩,5年总压缩量分别约6 mm和8 mm。兰州—静宁基线(位于六盘山断裂南盘,与六盘山断裂呈40°角)持续压缩,总压缩量达18 mm,年平均速率约3—4 mm/a,2013年压缩速度较快,达10 mm/a上下,之后放缓,2015年初开始加速。静宁—平凉基线(与六盘山断裂呈90°角)2013年前平稳变化,2013年初至2014年中加速拉张,速度达3 mm/a,之后持续缓慢压缩,2015年下半年开始稳定变化,速率较小。兰州—平凉基线(与六盘山断裂呈45°角)持续压缩,年平均速率4 mm/a,2013年中至2014年初压缩速度放缓(可能因岷县—漳县地震),2015年恢复正常。定西—平凉基线(位于陇中盆地、西秦岭北缘断裂北盘、六盘山断裂西南盘,与六盘山断裂呈60°角)5年来总体压缩,速率约1.6 mm/a,2013年中至2014年初经历反向拉张(岷县—漳县地震),速率约15 mm/a,2015年底持续压缩。陇西—平凉基线(与西秦岭北缘断裂呈45°角)5年来总体低速压缩,速率约1 mm/a,2013年中至2014年初经历反向拉张(岷县—漳县地震),速率约17 mm/a,2015年底缓慢压缩。陇西—兰州基线(与西秦岭北缘断裂呈80°角)2013年7月后持续拉张(岷县—漳县地震),速率约3 mm/a,2015年中起拉张速度减缓。兰州—海原基线(位于陇中盆地海原断裂西南盘,与断裂呈45°角)缩短速率较快,达8 mm/a,2012年10月以来加速明显,2015年底压缩速度仍未放缓。景泰—中卫基线(跨越东接海原断裂的香山—天景山断裂北段)持续慢速挤压,平均缩短速率1 mm/a左右,2015年底延续此趋势。

银川地堑除中卫—盐池基线外,另外3条基线总体呈拉张趋势,中卫—盐池基线5年平均压缩速率约0.6 mm/a,速度稳定。内蒙古阿拉善左旗—盐池基线拉张速率2015年底开始放缓。内蒙古阿拉善左旗—银川基线2012年起在0—10 mm间反复压缩、拉张,幅度较大,量值一般在5 mm/a。中卫—盐池基线压缩速度较慢,约0.8 mm/a。银川—盐池基线在长期拉张趋势下,2013年、2014年、2015年底起均呈初始幅度较大、持续约一年的反向压缩趋势,速度约10 mm/a。

另外,古浪—西宁基线(垂直跨越祁连山断裂东段)5年来持续压缩,年变化率达5 mm/a,2014年初压缩速度变缓,9月进入阶段性反复压缩—拉张变化至2015年底。乌海—盐池、盐池—平凉基线属于鄂尔多斯块体(该块体刚性较强),5年来变化较小,其中乌海—盐池基线2013年底经历一次量值5 mm的快速拉张,之后回缩,至2015年底接近2011年的变化量。

2.6 同震影响研究区域2001—2004年期次速度场包含2001年昆仑山口西地震的远场影响,祁连山断裂带左旋挤压有所减弱;2004—2007年期次速度场显示南北地震带北段水平向构造活动恢复震前水平。西秦岭北缘断裂西段2001—2004年期次断层两盘垂直向断层速度反向调整,之后恢复反映了对位移的加载、卸载。

南北地震带北段对汶川MS 8.0地震的响应程度较大。由2009—2011年期次速度场可见,较2007—2009年期次速度场,祁连断裂带两盘左旋剪切增强,靠近南端的甘川交界东段和西秦岭北缘断裂东段速度明显加速。祁连、海原、六盘山、西秦岭北缘断裂两盘的剪切和挤压变形,在2007—2009年期次速度投影上均有量化反应。由2007—2009年、2009—2011年期次速度场结果看出,受西秦岭北缘断裂阻挡作用,陇中盆地对汶川地震的响应不如西部和南部明显,说明该地震对西秦岭北缘东段附近断裂带的闭锁程度有一定推动作用,如发生2013年岷县—漳县MS 6.6地震的临潭—宕昌断裂带。

岷县—漳县地震对周边地区地壳运动状态的影响表现在西秦岭北缘断裂东段跨断层1999—2015年7期GNSS速度投影及跨西秦岭北缘断裂带2009—2015年期次基线时间序列,该带东段在2013年7月岷县—漳县地震前后的闭锁程度有所缓解,基线长度存在约1年的拉伸调整期。

笔者所用资料时间跨1999—2016年,速度场分期考虑了大震影响,保证每期能较独立反映震前、震后的区域块体边界应力积累情况。考虑到昆仑山口西、岷县—漳县地震影响的局域性,以及地震前后速度场对比对大部分地震同震影响的反应,加之对板块边界而非板块内部应变变化进行研究,因此,在单期数据处理时,不去除同震影响,只对发生影响的时间段和区块做特别说明。由于汶川地震的影响涉及整个研究区,故将其划分在2007—2009期速度场内,以尽量减小对前后期段的影响。与马海萍等(2013)、王静(2015)等的计算结果进行对比,认为文中处理手段较合理。

3 结论与讨论 3.1 结论就速度场而言,六盘山地区物质运动方向2004—2009年期次相对1999—2004年期次总体呈逆时针变化,2009—2015年期次相对2004—2009年期次呈顺时针变化,反映了东部鄂尔多斯块体的阻挡作用及其NS向运动,银川地堑各站相对于鄂尔多斯块体运动速率逐年增大,沿NNW方向加速扩张。

相对于欧亚大陆速度场,祁连山断裂、六盘山断裂附近地区反映主压应力方向以压性为主兼具走滑。截至2015年,六盘山断裂带两盘100 km范围内存在右旋剪切,逆冲挤压减缓。祁连山北缘断裂带两盘200 km范围内持续逆冲,左旋剪切应力处于高值,闭锁加强。海原断裂带两盘100 km范围内压应力累积不强、剪应力处于高值加速累积期,闭锁加强。西秦岭断裂向北挤压兼左旋剪切,其中西段带两盘150 km范围内北盘速度较大,逆冲较弱,左旋剪切应力呈历史高值但量级较低;西秦岭断裂东段两盘100 km范围内压应力量级处于历史低值,剪应力处于平稳积累阶段。以上几条是南北地震带北段活跃的活动构造边界,是较软性的青藏块体与其北部较刚性的阿拉善块体、东北方向的鄂尔多斯块体、东南方向的华南块体之间的作用边界。

截至2015年,六盘山断裂应变变化的基线长度均呈不同速度压缩;海原断裂应变变化的基线均呈不同速度压缩;祁连山断裂应变变化的古浪—西宁基线2014年9月进入阶段性反复压缩—拉张直至2015年底;银川地堑应变变化的基线均呈持续拉张态势;西秦岭北缘断裂应变变化的基线中,兰州—定西、陇西—兰州基线慢速拉张,陇西—定西、陇西—平凉基线低速压缩。另外,2013年中至2014年初,陇西—静宁、陇西—平凉、陇西—兰州、陇西—定西、定西—平凉、兰州—平凉、兰州—定西基线出现加速缩短,其中兰州—陇西、兰州—平凉、兰州—定西、陇西—平凉基线变化显著。根据以上基线与震中位置关系,笔者认为,该加速变化与2013年7月22日发生在西秦岭北缘断裂带上的岷县—漳县MS 6.6地震有关。

3.2 讨论在解算GNSS数据时,对全球参考框架和基准(笔者采用华南块体)的选取以及时间段和剖面的划分、地震响应处理存在差异,本文结果度投影尤其后者在方向、数值上与马海萍等(2013)、朱爽等(2016)的结果有一定差别,尤其速度投影的方向和灵敏值,但研究区域水平应变变化趋势基本一致。朱爽等(2016)认为,截至2014年,祁连断裂左旋剪切变形增强,挤压变化不大;六盘山断裂带左旋变化较小,挤压变形减弱;西秦岭北缘断裂维持稳定的左旋剪切变形和挤压变形特征;海原断裂左旋剪切变形有所增强,挤压变形有所减弱。以上结论与笔者研究的结果基本一致。另外,基线变化不受框架选取影响,一致性较高,说明解算结果较可靠。

继承条件下局部应变大小、方向上的增强、减弱,是用GNSS水平向数据判断断裂附近应力积累和活动闭锁的重要依据。西秦岭北缘断裂带的东西2条分段剖面的速度投影显示,垂直断层方向上2013—2015年期次相比上期降速明显,影响范围大约西段南盘200 km内、北盘50 km内,东段两盘200 km内。该断裂带两盘200 km范围内2013—2015年期次相比上期,平行断裂方向出现整体逆趋势增速。这些现象应与2013年7月22日在局部应力闭锁的岷县—宕昌断裂发生MS 6.6地震后的地区应力调整有关。西秦岭北缘断裂西段2001—2004年期次断层两盘垂直速度反向调整与2001年11月14日昆仑山口西MS 8.1地震的同震位移、震后应力调整有关。分期速度场对汶川地震震后应力分布、构造结构调整反应明显,对岷县—漳县MS 6.6地震也有较好反应,尤其在庄浪河断裂、西秦岭北缘断裂、六盘山断裂等地区靠近断裂处的应力、应变发生变化时。由2015年以前形变数据可知,祁连断裂带逆冲兼左旋活动、海原断裂带逆冲兼左旋活动、六盘山断裂带右旋剪切活动、西秦岭北缘断裂西段逆冲活动及东段左旋活动等,部分符合江在森等提出的大构造背景下局部应变增强或者活动闭锁,且区域自身也是局部水平变形异常的边缘梯度带的结论(张希等,2003)。

根据1600年以来地震资料算数平分,可获知南北地震带北段地震复发周期89±50年,震前平静型强震在南北地震带范围内往往集中于北段(李海华,1987)。南北地震带北段及其两侧历史上发生过6次8级大地震,北段地区现代强震也较活跃。统计5级以上地震得知,2008—2013年,南北地震带北段与中南段活动差异不容忽视:北段活动水平较弱(青藏高原东北缘地震平静)的同时,中南段先后发生汶川8.0级、玉树7.1级和缅甸7.2级地震,且中强震集中分布于川滇交界、云南腾冲。根据MS ≥5.0地震活动特征,2008年汶川8.0级地震后,南北地震带可能进入新一轮强震活跃期,地震空区包括北段的毛毛山、金强河、香山—天景山东段、黄河断裂灵武段、西秦岭北缘、六盘山—宝鸡和东昆仑东段玛沁—玛曲段(范燕等,2001)。1927年古浪MS 8.0地震以来,根据周期统计,2016年未来50年内南北地震带北段有发生MS 8.0地震的可能性。根据任雪梅等(2002)的统计结果,认为1990年共和MS 7.0地震的平静间隔与1900年以来南北地震带北段最大平静间隔接近,未来2年该段存在发生MS 7.0以上地震的可能性。2013年7月22日岷县—漳县MS 6.6地震作为1900年以来北段第4组活跃期的第1次地震,可能会带来延续17年的地震活跃期,将至少包含7次MS 6.0以上地震,且有1次MS 7.0以上地震。

在大变形背景下,易发生局部变形加强的地区也是地应变累积的变形闭锁地区,结合解算结果,笔者认为,祁连山北缘断裂带、海原断裂带具备发生MS 6.0以上地震的优先条件,分别可能发生NWW向断裂的NE向逆冲兼左旋走滑地震以及NW向断裂的左旋走滑为主兼NE向逆冲地震。

4 结束语目前中国地震局陆态网络GNSS可用资料始于1999年,时间跨度不大,局限于硬件基础,通过解算位移、速率、基线长等变化得到的低频数据(30 s)尚不足以与其他高频段测震、前兆数据(1 s以内)获取的信息量相提并论,但是将GNSS实时大范围监测与其他手段相配合,仍可对研究区域的动态形变现状及趋势做一定程度的估计。

感谢中国地震局第一监测中心武艳强博士提供速度投影和基线解算程序。

| 程朋根, 甘卫军, 李大军, 等. 跨地震带GPS剖面线观测与数据分析[J]. 东华理工大学学报:自然科学版, 2008, 31(4): 301-305. | |

| 戴华光, 贾云鸿, 苏向洲, 等. 青藏高原东北缘最新构造变形的初步研究[J]. 地质力学学报, 1996, 2(4): 15-20. | |

| 范燕, 车兆宏. 南北地震带北段及其两侧断层现今活动性[J]. 地震, 2001, 21(2): 87-93. | |

| 郝明, 秦姗兰, 李煜航, 等. 青藏高原东北缘近期地壳水平运动研究[J]. 大地测量与地球动力学, 2014, 34(3): 99-103. | |

| 嘉世旭, 张先康. 青藏高原东北缘深地震测深震相研究与地壳细结构[J]. 地球物理学报, 2008, 51(5): 1431-1443. DOI:10.3321/j.issn:0001-5733.2008.05.016 | |

| 蒋锋云, 张晓亮, 张希, 等. 南北地震带近期地壳水平运动变化分析[J]. 地震研究, 2015, 38(2): 229-236. | |

| 李海华, 冯学才. 南北地震展带北段地震大形势的初步分析[J]. 西北地震学报, 1985(Z1): 49-60. | |

| 李海华. 南北地震带北段地震活动的有序性和层次性[J]. 地球物理学报, 1987, 30(6): 602-609. DOI:10.3321/j.issn:0001-5733.1987.06.006 | |

| 李松林, 赖晓玲. 青藏高原东北缘似三联点构造的初步研究[J]. 大地测量与地球动力学, 2006, 26(2): 10-14. | |

| 梁桂培, 李渭娟. 南北地震带北段深部构造特征[J]. 地震学报, 1990, 12(2): 176-185. | |

| 马海萍, 武艳强, 杨立明, 等. 2013年甘肃岷县漳县MS 6.6地震前地壳形变特征研究[J]. 地震工程学报, 2013, 35(4): 730-736. DOI:10.3969/j.issn.1000-0844.2013.04.730 | |

| 任雪梅, 赵卫明, 柴炽章, 等. 南北地震带强震复发间隔的估计[J]. 内陆地震, 2002, 16(1): 69-75. DOI:10.3969/j.issn.1001-8956.2002.01.011 | |

| 王静, 柴炽章, 马禾青, 等. 近年来南北地震带北段地壳运动特征[J]. 地震地质, 2015, 37(4): 1043-1054. DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2015.04.009 | |

| 王双绪, 张希, 张四新, 等. 南北地震带区域形变异常特征与地震关系研究[J]. 地震, 2006, 26(1): 47-56. | |

| 王双绪. 南北地震带大地形变监测与大震预测问题思考[J]. 四川地震, 2011(4): 13-15. DOI:10.3969/j.issn.1001-8115.2011.04.003 | |

| 王阎昭, 沈正康, 王敏.青藏高原东北缘现今地壳运动可形变块体模型研究[C]//中国地震物理学会第22届年会议论文集.成都: 中国地球物理学会年会, 2006. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGDW200610001510.htm | |

| 王振声. 从能量及地质条件研究孤立型地震序列活动特征[J]. 地震研究, 1982(3): 15-20. | |

| 阎志德, 郭履灿. 论甘青川发震块体及其地震活动特征[J]. 科学通报, 1983, 28(2): 111-115. | |

| 雍幼予. 中国南北地震带地震活动的丛集性研究[J]. 四川地震, 1990(4): 20-29. | |

| 张东宁, 许忠淮. 青藏高原现代构造应力状态及构造运动的三维弹粘性数值模拟[J]. 中国地震, 1994, 10(2): 136-143. | |

| 张国伟, 郭安林, 姚安平. 中国大陆构造中的西秦岭-松潘大陆构造结[J]. 地学前缘, 2004, 11(3): 23-32. DOI:10.3321/j.issn:1005-2321.2004.03.004 | |

| 张培震, 王敏, 甘卫军, 等. GPS观测的活动断裂滑动速率及其对现今大陆动力作用的制约[J]. 地学前缘, 2003, 10(Z1): 81-92. DOI:10.3321/j.issn:1005-2321.2003.z1.014 | |

| 张希, 江在森, 王琪, 等. 1999-2001年青藏块体东北缘地壳水平运动的非震反位错模型及变形分析[J]. 地震学报, 2003, 25(4): 374-381. | |

| 朱爽, 周伟. 南北地震带北段近期地壳形变运动特征分析[J]. 地理空间信息, 2016, 14(3): 60-63. DOI:10.3969/j.issn.1672-4623.2016.03.019 |

2018, Vol. 39

2018, Vol. 39