2017年8月8日21时19分46秒在四川省北部阿坝州九寨沟县发生7.0级地震,震中位于(33.20°N,103.82°E)。本次地震位于九寨沟核心景区西部5 km处比芒村,属岷山隆起区,震中东距九寨沟县城永乐镇39 km,南距松潘县66 km,东北距舟曲县83 km,东南距文县85 km,西北距若尔盖县90 km,东偏北距陇南市105 km,南距成都市285 km,与周围镇、县、市较远。此次九寨沟地震发生期间,正值河北省地震局全国地震应急值班月,该局立即进入地震应急状态,派出4人一组的现场工作队赶往灾区,冒着余震、坍塌、滚石等危险,跨越地震烈度为Ⅵ度、Ⅶ度、Ⅷ度的全部范围,获得一个方向的现场考察第一手资料。本文结合现场考察资料、余震分布、烈度分布、震源机制及已有构造资料,着重分析此次九寨沟MS7.0地震的强震动特征,初步揭示强震动衰减规律、分布特征及反映的构造影响因素,为九寨沟地区防震减灾事业提供参考。

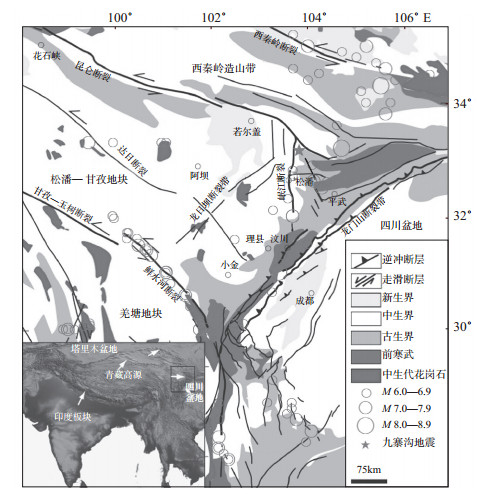

1 地震构造背景九寨沟地震震中位于青藏高原东缘的松潘—甘孜地块(巴颜喀拉块体)岷山隆起上,周边构造分布见图 1。松潘—甘孜地块呈NW—SE走向横亘于青藏高原中部,北以东昆仑左旋走滑断裂带与柴达木块体分界,南以鲜水河—甘孜—玉树左旋走滑断裂与羌塘地块分界,东以龙门山逆冲断裂带与扬子克拉通分界,形态呈向东开口的喇叭形,南北宽1 000 km,东西长2 000 km。松潘—甘孜构造带地质构造复杂,是中生代以来长期演化的陆内造山带,大规模的造山作用始于印支晚期,存在自北向南和由西向东的双向造山极性,分别形成近EW向和近NS向2套弧形构造变形体制(许志琴等,1992)。

|

图 1 九寨沟MS 7.0地震构造背景(据任俊杰,2013修改) Fig.1 The structure background map of the Jiuzhaigou MS 7.0 earthquake (according to Ren Junjie, 2013) |

新生代以来,由于印度板块向北的俯冲作用,青藏高原北部向东南挤出,使青藏高原东缘发生大规模的逆冲推覆、走滑和隆升作用(刘树根,1993;唐荣昌等,1993;林茂炳等,1996)。岷山隆起为上述应力作用下形成的一个第四纪强烈隆升区,北起贡嘎岭,消失于茂汶以北的龙门山构造带,长约150 km,宽50—60 km,横亘于近EW向摩天岭构造带和NE向东门扇构造带之间,与东西两侧地貌截然不同,是青藏高原东缘边界的一部分,地处我国东西之间地壳厚度陡变带上。岷山隆起由岷江断裂和虎牙断裂自西向东的推覆逆掩运动所形成(周荣军等,2000),其东、西边界分别受岷江断裂与虎牙断裂的控制。岷江断裂以西为地形起伏不大的川西高原,海拔4 000—4 500 m,虎牙断裂以东为龙门山北段中低山,二者之间为地形陡然抬升的岷山隆起区,海拔5 000 m以上,显示出岷江断裂和虎牙断裂对地形地貌的明显控制作用(张世民等, 2009, 2010)。岷山断裂带地处我国南北地震带中段,南部向龙门山构造带过渡。该带历史上发生多次强震和大震,先后发生的9次M≥6.0地震,其中5次地震发生在虎牙断裂上,自1976年松平强震群后,岷山断裂带6.5级地震已平静40余年。

2 九寨沟MS 7.0地震参数及烈度北京时间2017年8月8日21时19分,在四川省阿坝州九寨沟县(33.20°N,103.82°E)发生7.0级地震,震源深度20 km。

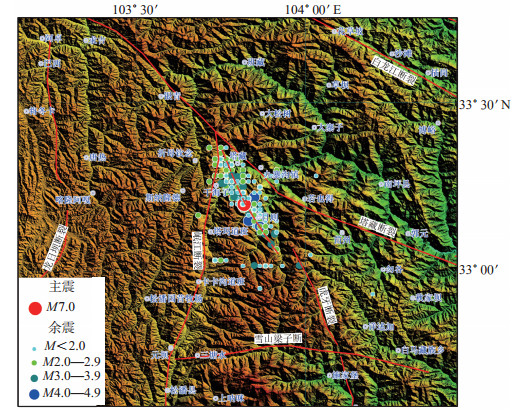

2.1 余震序列余震时空分布特征能够提供重要地震学证据,对于认识断层活动规律具有重要作用(张广伟等,2014;李姜等,2017;周月玲等,2017)。此次九寨沟MS7.0主震能量较集中,余震主要集中发生在震后48小时内,截至8月19日,共发生余震334次(震级最高4.8,最低0.8),其中4.0—4.9级地震5次,3.0—3.9级地震48次,2.0—2.9级地震124次,0—1.9级地震134次。九寨沟MS7.0地震序列分布见图 2,可见余震及主震被岷江断裂、塔藏断裂和雪山梁子断裂围限,余震序列分布具有明显的方向特征,主要分布在虎牙断裂西北段(延伸),呈NW向展布,地震剖面沿NW向长约35 km,沿NE向宽约5—10 km。

|

图 2 九寨沟MS 7.0地震余震分布(截至2017年8月19日) Fig.2 Distribution map of the aftershock of the Jiuzhaigou MS 7.0 earthquake (as of Aug.19, 2017) |

九寨沟MS 7.0地震发生后,相关单位和个人给出震源机制解,5个代表性结果列于表 1,虽然震源机制解不尽相同,但断裂节面及活动性质大体一致,其中节面Ⅰ大体走向NW,倾角62°—84°;节面Ⅱ大体走向NE,倾角57°—87°。由震源机制解判断,此次MS 7.0地震发震断裂具有左旋走滑性质。

| 表 1 2017年8月8日九寨沟MS 7.0地震震源机制解参数 Tab.1 The parameters of focal mechanism solution of Jiuzhaigou MS 7.0 earthquake |

九寨沟MS 7.0地震发生在青藏高原东缘巴颜喀拉块体与东部华南地块碰撞挤压边界带上,震中及邻区发育近NS向岷江断裂、NWW向东昆仑断裂带东端塔藏断裂、NNW向虎牙断裂,构成巴颜喀拉块体北边界和东边界,也是NWW向东昆仑断裂带东或东南散开的马尾巴状构造(图 1)。受区域构造应力的影响,塔藏断裂和虎牙断裂北段(余震分布区)分解了东昆仑断裂带的左旋走滑分量;岷江断裂和虎牙断裂南段吸收了东昆仑断裂带剩余部分的左旋走滑运动,并转化为岷山强烈的隆升(李勇等,2006;孟文等,2013;任俊杰等, 2013, 2017;徐锡伟等,2017)。该震区地形切割强烈,山高谷深,由一系列海拔5 000 m以上的山峰组成,逐渐向龙门山构造带过渡。

本次地震发生在虎牙断裂北端,岷江断裂、塔藏断裂交而不汇的三角地带,属龙门山地震带,历史地震及现今地震活跃。本次地震方圆30 km以内未发生过6级以上地震,属上述断裂所围限的地震空区,本次地震距岷江断裂约11.6 km,距塔藏断裂约10.3 km,距虎牙断裂约17.1 km。岷江断裂上的历史地震主要发生在岷江断裂与雪山梁子断裂交汇处及岷江断裂南段,雪山梁子断裂和虎牙断裂的历史地震主要发生在二者交汇处附近,与本次地震距离最近的地震为1973年8月11日四川松潘东北6.5级地震,距震中约39 km。震源机制解显示,该发震断层为NW向左旋走滑断层,与虎牙断裂、岷江断裂、塔藏断裂走滑性质相同;本次地震余震、地震灾害(崩塌、滑坡)等受岷江断裂和塔藏断裂围限,影响条带分布于NW向虎牙断裂西北端延长线上,长约35 km。所以本次九寨沟地震最可能的发震构造为虎牙断裂继续向西北延伸的段落,或者走向、性质与虎牙断裂相同而未与虎牙断裂贯通的新生断裂。

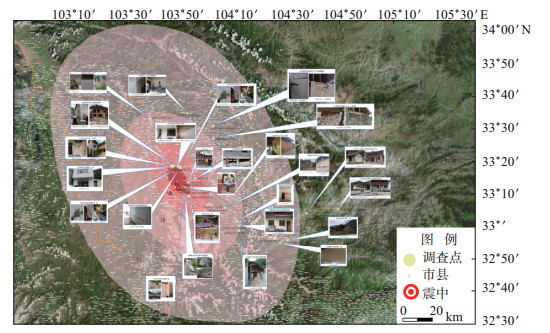

2.4 地震烈度依据《地震现场工作大纲和技术指南》,以《中国地震烈度表》(GB/T 17742—2008)为烈度评定标准,根据地震震级与烈度的对应关系,对震区房屋、地震灾害和灾情进行考察。现场工作队员冒着余震、坍塌、滚石、滑坡等危险,跨越各级地震烈度区(从Ⅵ度、Ⅶ度、Ⅷ度到Ⅸ度),绘制九寨沟MS 7.0地震烈度图,见图 3(http://eeisp.nerss.cn/)。考察发现,震区最高烈度为Ⅸ度,极震区长轴约19 km,短轴约9 km,面积45.8 km2,灾害表现为:大多数房屋破坏严重,墙体龟裂,局部倒塌,修复困难;道路坍塌、断裂,山体滑坡、崩塌等。由图 3可知,烈度图长轴方向NW,长约187 km,与震源机制解方向及区域主要构造方向一致;短轴方向NE,长约125 km。分析认为,九寨沟MS 7.0地震烈度影响范围与区域应力方向及所处构造延伸有关,NW向应力集中,地质块体相对薄弱,增强了地震破坏反应。

|

图 3 九寨沟MS 7.0地震烈度划分(据中国地震应急搜救中心,2017年8月12日修改) Fig.3 The intensity of Jiuzhaigou MS 7.0 earthquake (revised according to the National Earthquake Response Support Service, August 12, 2017) |

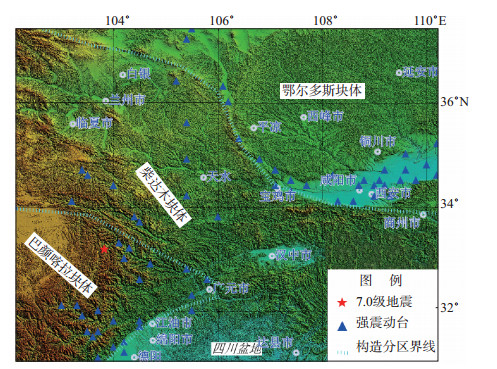

国家强震动台网中心正式发布此次7.0级地震强震动记录198条,其中EW向、NS向、UD向记录各66条,各方向加速度记录与震中距离见图 4,最近强震动台距震中28.2 km,最远强震台距震中627.3 km。其中震中距20—50 km分布强震台3个,50—100 km分布强震台4个,100—200 km分布强震台20个,200—400 km分布强震台17个,400—800 km分布强震台22个。由强震台空间分布(图 4)可知,此次九寨沟MS 7.0地震周围强震台分布不均匀,大部分分布在构造块体边界或主要构造带上。其中,巴颜喀拉块体有14个强震台分布,巴颜喀拉块体与四川盆地边界上有8个强震台分布,巴颜喀拉块体与柴达木块体边界有6个强震台分布,柴达木块体有7个强震台分布,柴达木与鄂尔多斯块体边界有12个强震台分布,其余强震台分布在鄂尔多斯块体南部边界上。

|

图 4 强震台构造位置分布 Fig.4 Distribution of structural position of strong earthquake platform |

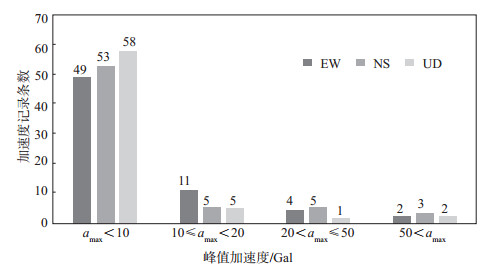

因强震动台距震中较远,导致本次强震动峰值加速度记录整体偏小,见图 5,其中,amax<10 Gal的记录有160条,10 Gal≤amax<20 Gal的记录有21条,20 Gal<amax≤50 Gal的记录有10条,amax>50 Gal的记录有7条。本次地震最大峰值加速度值为-185.025 Gal,由九寨百河(51JZB)台所记录,其次是九寨勿角(51JZW)台,再次是九寨永丰(51JZY)台。3个主震记录加速度峰值见表 2。

|

图 5 地震动峰值加速度分布统计 Fig.5 The statistical distribution of peak ground acceleration |

| 表 2 3个主震加速度记录峰值和主频 Tab.2 Peak ground acceleration and main frequency from three record |

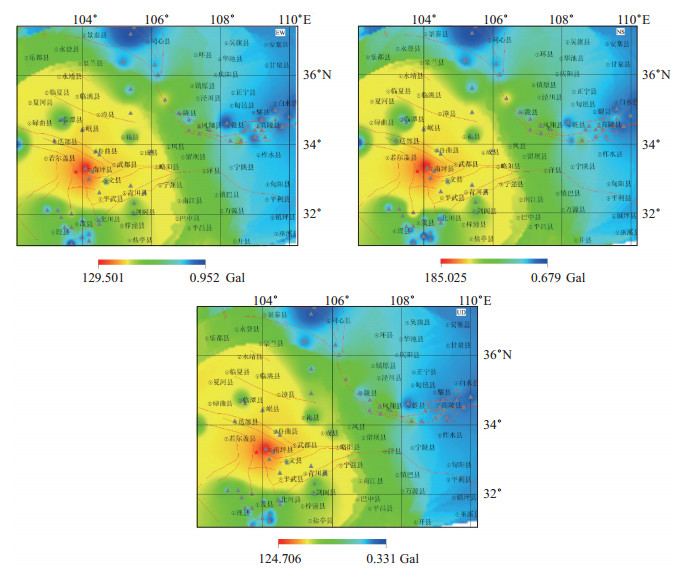

使用反距离加权法(IDW)对此次九寨沟MS7.0地震强震动峰值加速度进行插值,各分量插值结果见图 6,可见强震动峰值分布很好的反映地震影响范围,大体能够反映不同块体之间的差异。

|

图 6 九寨沟MS7.0地震峰值加速度分布 Fig.6 PGA distribution of the MS 7.0 Jiuzhaigou earthquake |

具体分布特征及差异做以下讨论。

(1) 就整个区域PGA分布,EW、NS、UD分量加速度衰减规律较一致,衰减的长轴呈NW向,与震源机制解节面Ⅰ一致,衰减的短轴呈NE向,余震分布及烈度线的长轴方向与主要构造线走向基本一致。

(2) 峰值加速度在NW向发震断层(虎牙断层西北端延长线)两侧具有明显不对称性,表现为NE向缓慢衰减,SW向急速衰减,按公认衰减模型拟合震中距/断层距与峰值加速度的衰减关系,发现数据点离散,相关系数较低(R = 0.7+);以发震断层及延长线的东北侧数据点(剔除部分奇异点)进行拟合,相关系数较好(R = 0.9+)。该明显不对称现象说明,峰值加速度衰减不仅与发震断层倾向(NE)、倾角(约70°)有关,可能还与不同地块的介质差异有关。

(3) 对加速度峰值分布图中的奇异点进行分析,发现同一块体峰值加速度值较低的强震台普遍位于断裂破碎带附近或覆盖层相对较厚的盆地。因此,同一块体峰值加速度的大小除受震中距影响较大外,还与地震台站所处构造位置、构造活动性、台基、地形地貌等关系密切。

(4) 震中距50 km以内的同一地震台站NS分量加速度值较EW和UD分量大得多,随震中距离加大,NS分量与EW分量趋于一致且大于UD分量数值。同一台站加速度不同分量大小的差异,可能反映了地震构造发育方向与地震能量传播的主体方向。

4 结论对九寨沟MS 7.0地震强震动记录进行整理,并进行构造分析,得到以下认识。

(1) 九寨沟MS 7.0地震是在印度板块向北俯冲、青藏高原北部向东南挤出的区域构造应力场背景下发生的,综合震源机制、余震展布、地震烈度及断裂构造资料,初步判断本次地震的发震断层为走向NW的走滑断层,长约35 km,倾角62°—84°。

(2) 198条强震动记录由分布于4个不同块体的强震台记录,不同台站所处构造位置、块体的介质差异及台基等导致数据点峰值加速度差异较大,综合考虑发震断层走向,进行块体差异分区统计,认为加速度基本遵循峰值加速度衰减规律。

(3) 强震动记录峰值加速度分布真实反映了本次地震的影响范围与强度,再次验证了地震烈度的可靠性与发震构造的展布方向,垂直发震断层峰值加速度具有明显不对称性衰减规律,反映了断层倾向NE及不同构造块体之间较大的介质差异。

| 李姜, 张合, 周月玲, 等. 河北阳原-蔚县盆地地震灾害损失评估[J]. 华北地震科学, 2017, 35(3): 73-78. DOI:10.3969/j.issn.1003-1375.2017.03.013 | |

| 李勇, 周荣军, DensmorA L, 等. 青藏高原东缘大陆动力学过程与地质响应[M]. 北京: 地质出版社, 2006. | |

| 林茂炳, 苟宗海, 王国芝, 等. 四川龙门山造山带造山模式研究[M]. 成都: 成都科技大学出版社, 1996. | |

| 刘树根. 龙门山冲断带与川西前陆盆地的形成演化[M]. 成都: 成都科技大学出版社, 1993. | |

| 孟文, 陈群策, 吴满路, 等. 龙门山断裂带现今构造应力场特征及分段性研究[J]. 地球物理学进展, 2013, 28(3): 1150-1160. | |

| 任俊杰, 徐锡伟, 张世民, 等. 东昆仑断裂带东端的构造转换与2017年九寨沟MS7.0地震孕震机制[J]. 地球物理学报, 2017, 60(10): 4027-4045. DOI:10.6038/cjg20171029 | |

| 任俊杰.龙日坝断裂带晚第四纪活动及与其周边断裂的运动学关系[D].北京: 中国地震局地质研究所, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-85402-1014131199.htm | |

| 唐荣昌, 韩渭宾. 四川活动断裂与地震[M]. 北京: 地震出版社, 1993. | |

| 徐锡伟, 陈桂华, 王启欣, 等. 九寨沟地震发震断层属性及青藏高原东南缘现今应变状态讨论[J]. 地球物理学报, 2017, 60(10): 4018-4026. DOI:10.6038/cjg20171028 | |

| 许志琴, 侯立玮, 王宗秀. 中国松潘-甘孜造山带的造山过程[M]. 北京: 地质出版社, 1992. | |

| 许志琴, 杨经绥, 姜枚, 等. 大陆俯冲作用及青藏高原周缘造山带的崛起[J]. 地学前缘, 1999, 6(3): 139-151. DOI:10.3321/j.issn:1005-2321.1999.03.014 | |

| 张广伟, 雷建设, 孙长青, 等. 2014年2月12日新疆于田MS7.3级地震主震及余震序列重定位研究[J]. 地球物理学报, 2014, 57(3): 1012-1020. | |

| 张世民, 谢富仁, 黄忠贤, 等. 龙门山地区上地壳的拱曲冲断作用及其深部动力学机制探讨[J]. 第四纪研究, 2009, 29(3): 449-463. DOI:10.3969/j.issn.1001-7410.2009.03.006 | |

| 张世民, 丁锐, 毛昌伟, 等. 青藏高原东缘龙门山山系构造隆起的地貌表现[J]. 第四纪研究, 2010, 30(4): 791-802. DOI:10.3969/j.issn.1001-7410.2010.04.14 | |

| 周荣军, 蒲晓虹, 何玉林, 等. 四川岷江断裂带北段的新活动、岷山断块的隆起及其与地震活动的关系[J]. 地震地质, 2000, 22(3): 285-294. DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2000.03.009 | |

| 周月玲, 张合, 王晓山, 等. 2016年尚义MS 4.0地震震害特征及发震构造分析[J]. 地震地磁观测与研究, 2017, 38(3): 60-66. |

2018, Vol. 39

2018, Vol. 39