2. 中国北京 100045 中国地震台网中心;

3. 中国沈阳 110031 辽宁省地震局

2. China Earthquake Networks Center, Beijing 100045, China;

3. Liaoning Earthquake Agency, Shenyang 110031, China

震级是表示地震本身大小的一个量,是地震的基本参数之一。自1935年能够测定震级以来,开启了地震定量研究的新时代,使地震学成为一门定量科学。根据震级也可以近似得到其他震源参数,如地震能量、地震矩、震源破裂时间、断层长度、断层面积等。当地震灾害发生以后,震级是各级政府开展地震应急、地震救援的重要参数。因此,震级具有科学性和社会性的双重属性。

新的震级国家标准《地震震级的规定》(GB17740—2017)(以下简称新国标)包括震级测定方法、发布规则和使用规定等3个部分的内容。在测定方法中规定了地方性震级ML、短周期体波震级mb、宽频带体波震级mB(BB)、面波震级MS、宽频带面波震级MS(BB)和矩震级MW等6种震级的测定方法;在发布规则中把矩震级作为对外发布的首选震级,而对于不能及时测定矩震级的地震,从测定震级中“优选”最能反映地震实际情况的结果进行发布;使用规定包括震级的科学应用和社会应用2部分内容。为协助相关科研和管理人员正确理解、准确掌握新国标的主要内容,以便在实际工作中正确执行新国标,本文从科学应用和社会应用2个方面解读如何使用新的震级国家标准。

1 震级及其测定地方性震级ML、短周期体波震级mb、宽频带体波震级mB(BB)、面波震级MS、宽频带面波震级MS(BB)和矩震级MW等6种震级的测定方法可参见《地震震级的规定》(GB17740—2017)(刘瑞丰等,2017a)及《地震震级的规定宣贯教材》(刘瑞丰等,2017b),本节只介绍在震级测定中应注意的技术环节。

1.1 实测震级与发布震级在我国震级用一个字母或多个字母表示,使用Times New Roman字体,第一个字母用斜体,体波震级的第一个字母为小写“m”,地方性震级、面波震级和矩震级的第一个字母为大写“M”,其余字母为下脚标,下脚标用正体。如:ML、mb、mB(BB)、MS、MS(BB)、MW等。

从日常工作的角度划分,震级分为实测震级和发布震级。实测震级是由地震台网实际测定得到的震级,应有下脚标,如:地方性震级ML、短周期体波震级mb、宽频带体波震级mB(BB)、面波震级MS、宽频带面波震级MS(BB)和矩震级MW等。实测震级主要用于地震活动性分析、地震预报、科学研究等科学应用。

发布震级是从实测震级中优选确定的震级。发布震级不加下脚标,用M表示,只用于地震信息发布、新闻报道、科学普及、地震应急等与震级有关的社会应用。

1.2 算术平均值与矢量和在测定震级时要测量地震波中某个震相的振幅。测定短周期体波震级mb、宽频带体波震级mB(BB)和宽频带面波震级MS(BB)要使用垂直向地震记录,而测定地方性震级ML和面波震级MS时要使用2个水平向地震记录,需要测定NS向最大振幅AN和EW向最大振幅AE,但AN和AE的合成方法不同。

在测定地方性震级MS时,要在仿真DD-1短周期地震仪记录上测定两水平向记录的S波(或Lg波)最大振幅,按照式(1)计算。

| $ {\mathit{M}_{\rm{L}}} = {\rm{lg}}\mathit{A}{\rm{ + }}\mathit{R}\left(\mathit{\Delta } \right) $ | (1) |

式中,A为水平向记录的S波(或Lg波)最大振幅,单位为微米(μm),是NS向最大振幅AN与EW向最大振幅AE的算术平均值,即A =(AN + AE)/2。在实际测定时,AN和AE可以对应同一时刻,也可以对应不同时刻;Δ为震中距,单位为千米(km);R(Δ)为地方性震级的量规函数。

在测定面波震级ΜS时,应将原始宽频带记录仿真成基式(SK)中长周期地震仪记录,使用水平向面波质点运动位移的最大值及其周期,按照式(2)计算。

| $ {\mathit{M}_{\rm{S}}} = {\rm{lg}}\left({\frac{\mathit{A}}{\mathit{T}}} \right) + 1.66\;{\rm{lg}}\left(\mathit{\Delta } \right) + 3.5\;\;\;\;\;{2^ \circ } < \mathit{\Delta } < {130^ \circ } $ | (2) |

式中,A为水平向面波质点运动位移的最大值,取两水平向质点运动位移矢量和的模,单位为微米(μm);Δ为震中距,单位为度(°);T为A对应的周期,单位为秒(s)。NS向最大振幅AN和EW向最大振幅AE应取同一时刻,如果AN和AE的振幅不在同一时刻,要取周期相差在1/8周期之内的振动。最大质点运动位移A是AN和AE矢量和的模,即

李善邦先生于20世纪30年代将地方性震级ML“移植”到我国,得到了适合我国地震观测仪器的量规函数R (Δ)(李善邦,1981)。在量规函数R (Δ)中并未包括震源深度h,主要原因是我国地震属于板内大陆地震,基本都是浅源地震。在新国标中量规函数R (Δ)依然没有考虑震源深度,目的是保持地方性震级ML测定的连续性。因此,新国标中的地方性震级ML只适用于浅源地震,而不适用于我国的东北、台湾地区以及中缅边境和西部境外兴都库什地区的中源地震和深源地震(刘瑞丰等,2015)。

在全球其他地区的震源有可能比较深,因此量规函数应该包括震源深度h,即量规函数应该是震中距Δ和震源深度h的函数R (Δ,h),或至少用“倾斜”的震源距

| $ {\mathit{M}_{\rm{L}}} = {\rm{lg}}\mathit{A}{\rm{ + }}\mathit{C}\left(\mathit{R} \right) $ | (3) |

式中,C(R)为量规函数;R为震源距,

在我国台湾地区,既有浅源地震,也有中源地震和深源地震,在测定地方性震级ML时,要用仿真伍德—安德森扭力地震仪记录,按照式(3)进行计算。但量规函数却不同,对于震源深度小于等于35 km的浅源地震,量规函数为

| $ \mathit{C}{\rm{(}}\mathit{R}{\rm{) = 0}}{\rm{.00326}}\mathit{R}{\rm{ + 0}}{\rm{.83lg}}\mathit{R}{\rm{ + 1}}{\rm{.01}} $ | (4) |

对于震源深度大于35 km的地震,量规函数为

| $ \mathit{C}{\rm{(}}\mathit{R}{\rm{)}} = \left\{ \begin{array}{l} 0.00716\mathit{R }+{\rm{lg}}\mathit{R} + 0.39\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;0\;{\rm{km < }}\mathit{\Delta }{\rm{ \le 80}}\;{\rm{km}}\\ 0.00261\mathit{R}{\rm{ + 0}}{\rm{.83lg}}\mathit{R} + 1.07\;\;\;\;\;\;\;{\rm{80}}\;{\rm{km < }}\mathit{\Delta } \end{array} \right. $ | (5) |

式中,R为震源距。

1.4 “可能测到”的含义实际的震级测定比较复杂,对于一个地震,不一定能够测定出地方性震级ML、面波震级MS、宽频带面波震级MS(BB)、短周期体波震级mb、宽频带体波震级mB(BB)和矩震级MW等6种震级。例如:对于震源深度大于60 km的地震,面波可能不发育,就不能测定面波震级MS或宽频带面波震级MS(BB);在华中、华东等地区,对于4.0级以上浅源地震就可以利用近场短周期面波测定面波震级,而在川滇地区、青藏地区,对于4.5级以上地震才可能记录到短周期面波;对于7.0级以上地震,近场S波或Lg波限幅,就不能测定地方性震级或面波震级,等等。

新国标要求地震台网(站)在日常地震监测工作中,应测定“可能测到”的所有震级,包括地方性震级ML、面波震级MS、宽频带面波震级MS(BB)、短周期体波震级mb、宽频带体波震级mB(BB)和矩震级MW。此处“可能测到”的意思是,要求在测定震级时使用可靠、清晰的震相,如此测定的震级才准确、可靠。

1.5 地震目录地震目录是指按时间顺序,对主要震源的参数进行收录,编辑成目录资料。地震目录主要包括发震时间、震源位置(经度、纬度和深度)和震级等地震参数,是开展地震学研究、构造地质学研究和地震预测研究的重要资料。

从测定方法来讲,地震参数应当用方位分布均匀、震中距跨度范围大、尽可能多的地震台站记录进行测定。一般而言,所用的满足上述条件的地震台站数越大、观测数据越多,测定的结果越准确。

但从地震应急响应的角度看,几乎所有人都希望能够在第一时间了解地震的基本信息,这就要求地震台网在尽可能短的时间内快速测定地震发生的时间、地点和震级等基本参数,并及时向政府机关和社会公众发布。为了兼顾震级的科学需求和社会需求,中国地震台网中心产出3种地震目录,即速报目录、快报目录、正式目录。

1.5.1 速报目录速报目录是在有限的时间内,利用有限的台站,快速测定的地震目录,主要用于地震信息发布、新闻报道和地震应急。

2008年以后我国的地震观测系统实现了数字化、网络化的突破,地震速报的震级下限和时效性发生了根本改变。中国地震局对《地震速报技术管理规定》及时修订,并在2013年、2015年和2018年对部分内容做修订。根据《地震速报技术管理规定》(2008年修订)的要求,省级地震台网中心承担本行政区及周边50 km范围内3.0级以上地震初报,国家地震台网中心承担首都圈地区3.0级以上地震、国内其他地区4.0级以上地震的正式速报。国家地震台网中心起主导作用,负责对省级地震台网速报结果进行复核和确认,并负责对外发布地震信息。

发布的震级均为面波震级MS,但速报震级分以下几段:①3.0—5.9级:由省级地震台网中心和国家地震台网中心共同完成,有的是实测MS,有的是由ML转换MS,分界线一般在4.5级上下,4.5级以上为实测MS,4.5级以下则由ML转换MS;②6.0—8.5级:对于6.0级地震,ML开始有饱和现象,转换以后偏差更大,对于6.0级以上地震,基本都是国家地震台网中心实测的MS;③8.5级以上:MS处于饱和状态,震级会偏小。

1.5.2 快报目录2008年以后实现国家地震台网和31个省级地震台网的地震统一编目,每日产出国内0级以上、中国周边4.0级以上、全球5.0级以上地震目录。快报目录主要用于地震预报。

为了满足地震预报的工作需求,中国地震台网中心台网部与预报部充分讨论设计的快报目录查询界面见图 1,输出数据格式有Q01、EQT、WKF、通用格式等数据格式,并可以用ML、MS、全部震级、台网交换目录、台网全部目录等方式检索、使用。

|

图 1 快报目录查询界面 Fig.1 The query interface of quick earthquake catalogue |

国家地震台网中心收集国家地震台站、省级地震台站和全球地震台站的资料,需要大约3—4周的时间,编辑出版《中国数字地震台网观测报告》和《中国地震台站观测报告》,主要用于科学研究和国际资料交换。

2 科学应用从日常工作的角度看,新国标的科学应用主要涉及地震速报、地震编目、震级修订、地震预报和科学研究等几个方面。

2.1 地震速报地震速报是对已发生地震的时间、地点、震级等的快速测报。地震速报时效性强,能利用的地震台站数量往往受限。因此,在地震速报时会遇到2种情况:①如果能够及时测定地震矩M0,应选择矩震级MW为发布震级M;②如果不能及时测定地震矩M0,此时要求地震台网中心快速测定ML和MS(BB)(测定ML使用S波或Lg波,测定速度较快,测定MS(BB)使用面波,测定时间相对ML长),对于中源地震和深源地震要测定短周期体波震级mb或宽频带体波震级mB(BB)。

发布震级确定方法为:①对于ML<4.5的浅源地震,可不用测定MS(BB),选择ML为发布震级M;②对于ML ≥4.5的浅源地震,要测定MS(BB),选择MS(BB)为发布震级M。例如:测定的ML为4.5,MS(BB)为4.4,则发布震级为4.4;测定的ML为4.6,MS(BB)为4.7,则发布震级为4.7;③对于中源地震和深源地震,由于面波不发育,可能无法测定MS(BB),宜选择短周期体波震级mb或宽频带体波震级mB(BB)为发布震级M。

国家地震台网中心要及时编辑速报目录,用于地震信息发布、新闻报道和地震应急等与震级有关的社会应用。

2.2 地震编目地震目录编制简称地震编目。在地震台网日常工作中,地震台网中心要及时测定地方性震级ML、面波震级MS、宽频带面波震级MS(BB)、短周期体波震级mb、宽频带体波震级mB(BB)和矩震级MW,编辑快报目录和正式目录。快报目录主要用于地震预报,正式目录主要用于科学研究和国际资料交换。在正式目录中除了要给出各种实测震级以外,还要给出发布震级M,震级的表示方法见表 1。

| 表 1 正式目录中震级表示方法示例 Tab.1 The example of magnitude representation method in formal earthquake catalogue |

需要指出的是,正式目录所列出的各种震级均为地震台网工作人员经过人机结合测定的最终结果。对于个别地震而言,正式目录所列发布震级M可能与速报目录中的发布震级M有所差别,主要原因有以下2点:①地震速报时发布的震级M可能是ML、MS(BB)、mb或mB(BB),而在正式目录中列出的发布震级可能是MW;②地震速报和地震编目使用地震台站数量不同,速报目录使用地震台站少,快报目录和正式目录使用地震台站多。

由于收集到更多地震台站的观测数据,在国际地震中心(ISC)编辑出版的“Bulletin of the International Seismological Centre”,美国国家地震信息中心(NEIC)编辑出版的“Earthquake Data Report”,以及中国地震台网中心编辑出版《中国数字地震台网观测报告》和《中国地震台站观测报告》中,所列出一些地震的震级与当初地震速报时所发布的震级会有所差别,这些均属于正常现象。地震的速报目录、快报目录和正式目录实际上是一个对地震参数逐步修订的动态过程,地震参数的精度在不断提高。

2.3 震级修订震级测定实际上是一个动态的过程,由于使用的地震台站分布和数量不同,测定结果会有一定差异。

震级是可以修订的。如果在地震速报时对外发布的震级M与快报目录、正式目录所测定的震级存在较大差别,且这种差别会对地震应急、地震救援和灾后重建等社会需求产生较大影响时,就要考虑对震级进行修订。如果有一定差别,但不会对地震应急、地震救援和灾后重建等社会需求产生较大影响,则不对发布的震级进行修订,只在正式目录中列出,供科学研究使用。按照国际通行的做法,对于8.0级以上特大地震,一些地震台站波形数据会出现“限幅”,即超过仪器量程的现象,在地震速报时测定的地方性震级、面波震级或矩震级不够准确,或出现震级饱和等情况时,才对发布的震级M进行修订。除此以外,一般不对发布的震级进行修订。例如:2011年3月11日,日本本州东岸近海发生强烈地震,在震后3 min,日本气象厅(JMA)自动测定的震级MJ(日本气象厅震级)为7.9(由于地震很大,很多近场地震台站的地震波出现“限幅”);在震后54 min,JMA修订为矩震级MW 8.8,但仍有一些波形“限幅”的地震台站资料参与MW测定;在震后第5天,JMA通过收集更多未“限幅”台站资料,得到测定的矩震级MW为9.0,日本气象厅通过媒体向社会正式发布了震级修订公告,将该地震的震级修订为矩震级MW 9.0。

2.4 地震预报在开展地震预报及相关研究工作时,一定要使用快报目录或正式目录,不要使用速报目录。如果使用新国标实施前的速报目录,将对地震预报分析结果产生一定影响。

2.4.1 速报目录对地震预报的影响2008年以后,我国中东部一些地区的快报目录可以列出0级以上地震目录。新国标实施前,在进行地震预报时,如果小震使用快报目录,3.0级以上地震使用速报目录,就会出现快报目录与速报目录简单拼接的情况,拼接示意图见图 2,图中横坐标为速报震级M,纵坐标为实测震级MN与速报震级M之差,实测震级MN包括ML、MS。

|

图 2 新国标实施前快报目录和速报目录结合示意 Fig.2 Combined quick earthquake catalogue and fast earthquake catalogue before the implementation of the new national standard |

由图 2可见,地震的震级测定分为2部分,其中2.9级以下地震是省级地震台网中心实测的ML。3.0级以上地震由省级地震台网中心和国家地震台网中心共同完成,且均为MS,震级有的是实测MS,有的是由ML转换的MS,则出现以下现象。

(1) 0—2.9级:全部是省级地震台网中心实测的ML。

(2) 3.0—4.4级:由ML转换MS,依照线性关系MS =1.13ML - 1.08进行转换,可见震级越小,ML和MS差值越大,在4.5时MS比ML偏小0.5,到3.0时MS比ML偏小0.7。其中:①3.0—3.6级:全部由ML转换MS,而MS 3.0实际由ML 3.6转换得到。如果将2个目录结合,实际的ML 3.0—3.6可能缺失;②4.0—4.4级:少数地震是实测MS,多数地震由ML转换MS,造成该段地震向震级偏小的方向变化,地震数量减少。

(3) 4.5—8.0级:全部是实测MS,但比国际主要地震机构系统偏高0.2(许绍燮,1999)。

(4) 8.0级以上:MS开始饱和,8.5级以上完全饱和,MS比MW偏小。如:2011年3月11日日本本州东岸近海地震MS比MW偏小0.4,2004年12月26日印度尼西亚苏门答腊—安达曼地震MS比MW偏小0.3。

总之,由于3.0—4.4级地震存在ML与MS转换关系,在震级3.0和4.5出现2个不连续的界面,其中:4.0—4.4级地震向震级偏小的方向变化,造成该段地震数量变少,实际的ML3.0—3.6地震可能缺失;对于4.5—8.0级地震,测定的MS比国际主要地震机构均系统偏高0.2;对于8.0级以上地震,MS开始饱和,8.5级以上完全饱和;速报目录与快报目录、正式目录不匹配。

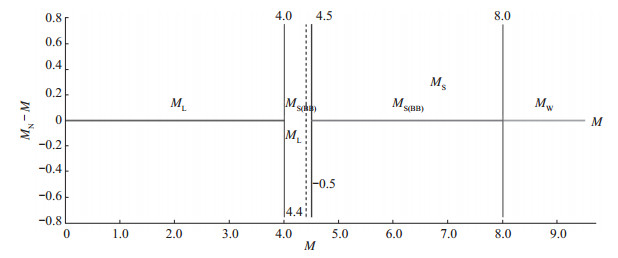

2.4.2 测定方法与发布规则的改进新国标试图从震级“测定方法”和“发布规则”2个方面改变图 2中出现的现象,对于大小不同的地震,优选不同的震级分段表示地震大小,力争达到图 3的效果。图中横坐标为速报震级M,纵坐标为实测震级MN与速报震级M之差,实测震级MN包括ML、MS(BB)、MW。

|

图 3 新国标实施后快报目录和速报目录结合示意 Fig.3 Combined quick earthquake catalogue and fast earthquake catalogue after the implementation of the new national standard |

(1) 3.0—4.4级:研究结果表明:对于中国地震台网1983—2007年的观测资料,当地震的震级M<4.5时,各种震级标度之间相差不大,使用地方性震级ML可以表示地震的大小(Bormann et al,2007;汪素云等, 2009, 2010)。因此,新国标规定测定震级之间不应相互换算,对于ML<4.5浅源地震,应选择地方性震级ML为对外发布的震级,消除了图 2中直线的线性关系。

(2) 4.5—8.5级:使用宽频带面波震级MS(BB),从震级测定方法上与国际接轨,消除0.2的震级偏差。

(3) 8.0级以上:宽频带面波震级MS(BB)开始饱和,一定要发布矩震级MW,消除MS的饱和现象。

由图 3可见,对于4.0—4.4级之间的地震,速报的震级有可能是ML,也有可能是MS(BB),有可能出现同一地震序列速报地震的震级大小可比性差的问题。例如:发布的震级是M 4.3,对应的测定震级可能是ML 4.3,也可能是MS(BB)4.3,而后者可能对应ML 4.8。地震预报和科学研究使用的是地震快报目录和正式目录,不存在以上问题。即使出现此类现象,二者的震级偏差最大为0.3,而地震本身为4.0级左右地震,只是一个有感地震,不会影响地震应急工作。出现该现象的可能性有,但较小,有可能几年都不会出现。出现此类现象,必须具备2个条件:①2个地震必须是同一主震的余震,②2个地震的速报震级在4.0—4.4之间。根据中国地震台网中心2018年2月以来的地震资料统计,目前未出现此类现象。如果在同一地震序列中出现2个地震的速报震级在4.0—4.4之间,要发挥国家地震台网中心的主导作用,虽然ML未达到4.5,也要测定MS(BB),并对外发布一个合理震级。

对于地震台网的日常工作,并非所有地震都可以用同一把“尺子”来量度。为确保在第一时间将地震参数快速向社会发布,新国标规定,对于不能及时测定矩震级的地震,不再使用依赖于统计经验的震级转换,而是从测定的震级中“优选”最能反映地震实际情况的结果进行发布。从而,既保全测定震级的科学属性,也兼顾社会的实际需求。另外,新国标实施以后,地震的速报目录、快报目录和正式目录是一个对地震参数逐步修订的动态过程,地震参数测定的精度在不断提高。

3 社会应用为依法科学统一、有力有序有效地实施地震应急,最大程度地减少人员伤亡和经济损失,维护社会正常秩序,国务院于2012年8月28日修订了《国家地震应急预案》。根据《国家地震应急预案》的要求,震级是各级政府启动地震应急响应级别的重要依据。地震灾害发生以后,各级政府应依据发布的震级M和地震灾害程度启动地震应急预案,开展地震应急工作。震级与政府制订防震减灾规划、进行新闻报道等工作息息相关。随着我国防震减灾事业的发展,规范使用地震震级已引起全社会的广泛关注。

3.1 新闻报道地震发生以后,电视台、广播电台、报刊、杂志和网站等新闻媒体均要发布地震信息和新闻报道,在工作中新闻媒体要注意以下问题。

3.1.1 一个地震只有一个震级根据新国标的要求,地震发生以后,国家地震台网中心、有关省级地震台网中心均要测定地方性震级ML、面波震级MS、宽频带面波震级MS(BB)、短周期体波震级mb、宽频带体波震级mB(BB)和矩震级MW多种震级。不同的震级标度实际是从不同的角度描述地震的大小,研究人员根据不同震级之间的差别,可以开展地震震源的复杂性与地震波传播介质的复杂性等方面的研究。

而对于新闻媒体、政府机关和社会公众而言,一个地震只有一个震级。因此,电视台、广播电台、报刊、杂志和网站等新闻媒体要采用地震部门发布的震级M进行新闻报道。

3.1.2 表述方法新闻媒体在发布地震信息时的表述方法为:“据中国地震台网测定,北京时间2014年8月3日16时30分,在云南省鲁甸县发生6.5级地震,震源深度12千米…”。

一些中外媒体有时画蛇添足,有喜欢加上“里氏”称谓的喜好,称“里氏6.5级地震”,这固然反映了公众对科学家(例如最先提出震级标度的里克特)的敬意,却是不恰当的说法,主要原因有以下3点。

(1) 里克特于1935年最先提出地方性震级,即原始形式的地方性震级ML,称作里氏震级(Richter magnitude)或里氏(震级)标度(Richter scale)。实际上,无论是在其发源地美国加州,还是在世界各地,早已不再使用原始形式的地方性震级——里氏震级,因为大多数地震并不发生于加州,并且伍德—安德森地震仪也已几乎绝迹。

(2) 现在地震学家采用的各种震级标度MS、mb、mB和MW由古登堡、安芸敬一、金森博雄、贝克汉姆等科学家提出,并在地震台网的日常工作中得到广泛应用。

(3) 根据新国标的规定,发布震级M可能是ML、MS(BB)、mb,也可能是MW,但绝不是原始形式的“里氏震级”。

3.1.3 使用我国测定的震级电视台、广播电台、报刊、杂志和网站等新闻媒体在发布国内外地震信息时,一定要使用我国地震部门发布的震级M,确保地震信息发布的一致性和系统性。

一些新闻媒体在发布国内地震信息时,采用中国地震台网中心测定的结果,而在发布我国周边地区和国外地震信息时,有时采用美国地质调查局(USGS)的测定结果,这种做法不妥。主要原因是:①由于中国地震局和美国地质调查局在测定震级时所使用的地震台站资料不同,所测定的震级也会有一定差别;②由于中美两国的国情不同,震级的发布规则也有一定差别。如果新闻媒体有时采用中国地震局的结果,有时采用美国地质调查局的结果,无法保证地震信息的一致性和系统性,会使各级政府和社会公众无法正确判断地震的实际大小,对地震造成的灾害不能正确判断。

3.2 地震应急地震灾害发生以后,各级政府应依据发布的震级M启动地震应急响应,开展地震应急工作。根据《国家地震应急预案》的要求,我国抗震救灾工作坚持“统一领导、军地联动,分级负责、属地为主,资源共享、快速反应”的原则。国务院抗震救灾指挥部负责统一领导、指挥和协调全国抗震救灾工作。视省级人民政府地震应急的需求,国家地震应急给予必要的协调和支持;地方人民政府和有关部门立即自动按照职责分工和相关预案开展前期处置工作。省级人民政府是应对本行政区域特别重大、重大地震灾害的主体;县级以上地方人民政府抗震救灾指挥部负责统一领导、指挥和协调本行政区域的抗震救灾工作;地方有关部门和单位、当地解放军、武警部队和民兵组织等,按照职责分工,各负其责,密切配合,共同做好抗震救灾工作。

3.2.1 地震灾害分级地震灾害分为4级:特别重大、重大、较大、一般,具体为:①当人口较密集地区发生7.0级以上地震,人口密集地区发生6.0级以上地震,初判为特别重大地震灾害;②当人口较密集地区发生6.0级以上、7.0级以下地震,人口密集地区发生5.0级以上、6.0级以下地震,初判为重大地震灾害;③当人口较密集地区发生5.0级以上、6.0级以下地震,人口密集地区发生4.0级以上、5.0级以下地震,初判为较大地震灾害;④当人口较密集地区发生4.0级以上、5.0级以下地震,初判为一般地震灾害。

3.2.2 地震应急响应地震应急响应分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级。

(1) 应对特别重大地震灾害,启动Ⅰ级响应。由灾区所在省级抗震救灾指挥部领导灾区地震应急工作;国务院抗震救灾指挥机构负责统一领导、指挥和协调全国抗震救灾工作。

(2) 应对重大地震灾害,启动Ⅱ级响应。由灾区所在省级抗震救灾指挥部领导灾区地震应急工作,国务院抗震救灾指挥部根据情况,组织协调有关部门和单位开展国家地震应急工作。

(3) 应对较大地震灾害,启动Ⅲ级响应。在灾区所在省级抗震救灾指挥部的支持下,由灾区所在市级抗震救灾指挥部领导灾区地震应急工作。中国地震局等国家有关部门和单位根据灾区需求,协助做好抗震救灾工作。

(4) 应对一般地震灾害,启动Ⅳ级响应。在灾区所在省、市级抗震救灾指挥部的支持下,由灾区所在县级抗震救灾指挥部领导灾区地震应急工作。中国地震局等国家有关部门和单位根据灾区需求,协助做好抗震救灾工作。

(5) 地震发生在边疆地区、少数民族聚居地区和其他特殊地区,可根据需要适当提高响应级别。地震应急响应启动后,可视灾情及其发展情况对响应级别及时进行相应调整,避免响应不足或响应过度。

特别重大地震灾害发生后,按照国务院决策部署,国务院有关部门和灾区省级人民政府组织编制灾后恢复重建规划;重大、较大、一般地震灾害发生后,灾区省级人民政府根据实际工作需要组织编制地震灾后恢复重建规划。

3.3 科普宣传“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。推进国家防震减灾治理体系和治理能力现代化,全面提升地震安全保障能力面临新要求,防震减灾事业发展面临新形势。随着我国城镇化水平的不断推进,一方面要提高政府防震减灾公共服务水平,有针对性地提升社会组织和公众的防震减灾意识和技能,形成地震灾害群防共治的局面;另一方面要普及地震科学知识,提高全民族的防震减灾意识,这是有效应对地震灾害的重要举措。防震减灾知识的普及,可以提高公众对地震这种自然现象的认识,正确识别地震谣言,维护社会正常生产、生活秩序,科学应对地震灾害,从而减轻地震造成的人员伤亡和经济损失。

各级地震工作部门或机构对外发布地震信息、进行科普宣传等工作时,应使用地震部门对外发布的震级M。对于社会公众而言,一个地震只有一个震级。

4 结语地震标准化工作是贯彻执行防震减灾法律、法规不可缺少的重要举措,是防震减灾工作领域中地震监测、新闻报道、地震应急、科学研究和社会管理等活动达到最佳工作秩序和最大社会效益的重要保障。修订国家标准《地震震级的规定》,是中国地震局依照《中华人民共和国防震减灾法》,履行对地震监测和预测职责的要求,也是进一步加强防震减灾社会管理,提高社会公共服务能力的重要途径和措施。

无论是从科学的角度,还是从社会需求的角度,衡量地震的大小都是一件意义重大的基础性工作(傅承义等,1985;陈运泰等,2004)。随着我国防震减灾事业的发展,规范使用地震震级已引起全社会的广泛关注。规范地震震级的科学应用和社会应用,对推进我国地震监测预报、地震灾害预防、地震紧急救援等防震减灾工作和地震科学研究具有重要的意义。

| 陈运泰, 刘瑞丰. 地震的震级[J]. 地震地磁观测与研究, 2004, 25(6): 1-12. | |

| 傅承义, 陈运泰, 祁贵仲. 地球物理学基础[M]. 北京: 科学出版社, 1985: 1-447. | |

| 李善邦. 中国地震[M]. 北京: 地震出版社, 1981. | |

| 刘瑞丰, 陈运泰, 任枭, 徐志国, 王晓欣, 邹立晔, 张立文. 震级的测定[M]. 北京: 地震出版社, 2015. | |

| 刘瑞丰, 陈运泰, 许绍燮, 任枭, 徐志国, 薛峰, 冯义钧, 郑秀芬, 杨辉, 王丽艳, 王晓欣, 邹立晔, 陈宏峰, 张立文, 任克新, 孙丽, 韩雪君, 和锐.地震震级的规定(GB17740-2017)[S].北京: 中国标准出版社, 2017a. | |

| 刘瑞丰, 王丽艳, 袁乃荣, 陈宏峰, 韩雪君. 地震震级的规定宣贯教材[M]. 北京: 地震出版社, 2017b. | |

| 汪素云, 王健, 余言祥, 吴清, 高阿甲, 高孟潭. 基于中国地震台网观测报告的ML和MS经验关系[J]. 中国地震, 2010, 26(1): 14-22. DOI:10.3969/j.issn.1001-4683.2010.01.002 | |

| 汪素云, 俞言祥. 震级转换关系及其对地震活动性参数的影响研究[J]. 震灾防御技术, 2009, 4(2): 141-149. DOI:10.3969/j.issn.1673-5722.2009.02.002 | |

| 许绍燮. 地震震级的规定(GB17740-1999)宣贯教材[M]. 北京: 中国标准出版社, 1999: 6-7. | |

| Bormann P, Liu R F, Ren X, Gutdeutsch R, Kaiser D, Castellaro S. Chinese National Network Magnitudes, Their Relation to NEIC Magnitudes, and Recommendations for New IASPEI Magnitude Standards[J]. Bull Seismol Soc Am, 2007, 97(1B): 114-127. DOI:10.1785/0120060078 | |

| Bormann P, Liu R F, Xu Z G, Ren K X, Zhang L W, Wendt S. First Application of the New IASPEI Teleseismic Magnitude Standards to Data of the China National Seismographic Network[J]. Bull Seismol Soc Am, 2009, 99(3): 1868-1891. DOI:10.1785/0120080010 |

2018, Vol. 39

2018, Vol. 39