2. 中国北京 100036 中国地震局地震预测研究所;

3. 中国北京 100081 中国地震局地球物理研究所

2. Institute of Earthquake Forecasting, China Earthquake Administration, Beijing 100036, China;

3. Institute of Geophysics, China Earthquake Administration, Beijing 100081, China

构造地震发生物理实质是震源区介质的强度低于应力,因此监视震层深度介质应力状态是解决强震预测问题的直接方法,但是该方法受到地震不可入性和非频发性因素制约(陈章立等,2004;陈运泰,2009)。随着数字化区域地震台网建设,数字台网的观测技术和能力不断提高,监测大量频发的中小地震已经成为区域地震台网主要任务,中小地震震源参数和介质参数可以反映震源地区应力场和介质变化信息,通过反演中小地震震源参数,分析时空演化状态,监测发震区应力变化状态,对预测强震具有重要意义。Shearer等(2006)通过分析加州地区中小地震震源参数,研究该地区定标率关系以及应力降时空演化特征;Allmannl和Shearer等(2007)研究发现,在强震发生前,震源区应力降显著高于断层其他地区,当强震发生后,震源区应力降出现显著的下降变化趋势。近年来, 中国对震源参数研究越来越广泛,赵翠萍(2011)基于不同区域对地震波衰减特征,将中国大陆分成13个区域对中小地震震源参数进行研究,得出中国大陆大部分地区中小地震应力降随着震级增大而增大;华为(2010)通过对三峡水库地区震源参数研究得出震源参数标量关系,与同级构造地震相比,水库地震应力降值比前者偏小约10倍;刘丽芳等(2011)、季爱东等(2008)分别对云南、山东及邻区进行震源参数分析,研究震源参数的关系;龙政强等(2015)、阿衣仙姑·买买提等(2014)分别对广西和新疆进行震源参数特征分析,研究应力降时序变化及空间分布特征,认为应力降可以作为地震预测参数,发生过中强以上地震的原震区及附近地区具有高应力背景等。对于晋冀鲁豫交界地区,有关中小地震震源参数研究的文献相对较少。

晋冀鲁豫交界地区连续多年被划分为中国地震重点危险区,该地区震中附近主要断裂带有磁县—大名断裂带和安阳断裂带、聊城—兰考断裂带与长垣断裂带、晋获断裂带和长治断裂带、新河断裂带和太行山山前断裂带等。对该地区震源参数进行系统研究,有利于提高地震预报的质量与水平。本文通过分析晋冀鲁豫交界地区邯郸地震台网记录的2005—2016年发生的ML≥1.8地震的震级、地震矩、震源破裂半径、拐角频率、应力降等震源参数之间相互关系,按照震中分区研究该地区应力降的时序变化及应力降空间分布特征,而一个地区的应力降异常与该地区断裂带有一定对应关系,因此研究区域应力降变化趋势以及时空变化特征,为中强地震预报提供重要数据指标和依据。

1 方法和原理基于地震力学理论和数字地震学方法,以近震源为条件(震源距较小),忽略非弹性衰减影响,采用Brune模型,对地震波形进行去均值、去倾处理,然后进行傅氏变换,得到观测位移谱(Brune,1970)。

| $ \mathit{\Omega }\left(f \right)=\frac{{{\mathit{\Omega }}_{_{0}}}}{1+{{\left(\frac{f}{{{f}_{\text{c}}}} \right)}^{2}}} $ | (1) |

式中Ω0为震源谱零频极限值,fc为拐角频率。当Ω0和fc给定时,震源位移振幅谱确定。因此,确定Ω0和fc成为震源位移谱计算震源参数的关键。

数字地震观测仪器一般为三分向记录,各个分向分别可以得到相应的震源位移谱(即分量震源位移谱)。位移谱Ω(f)为各分量震源位移谱的矢量合成,即

| $ \mathit{\Omega }\left(f \right)=\sqrt{\mathit{\Omega }\left(f \right)_{\text{Z}}^{2}+\mathit{\Omega }\left(f \right)_{\text{NS}}^{2}+\mathit{\Omega }\left(f \right)_{\text{EW}}^{2}} $ | (2) |

目前,地震仪一般采用速度型记录,为了利用式(2),在频率域中,通过速度与位移转化公式

| $ \mathit{\Omega }\left(f \right)=\frac{1}{2\pi f}\sqrt{\mathit{v}\left(f \right)_{\text{Z}}^{2}+\mathit{v}\left(f \right)_{\text{NS}}^{2}+\mathit{v}\left(f \right)_{\text{EW}}^{2}} $ | (3) |

根据式(1),在低频段,Ω(f) ≈ Ω0,则合成位移谱平方的积分为

| $ \text{SD=}\int_{{{f}_{1}}}^{{{f}_{2}}}{\mathit{\Omega }{{\left(f \right)}^{2}}\text{d}\mathit{f=}}\mathit{\Omega }_{0}^{2}\left({{f}_{2}}-{{f}_{1}} \right) $ | (4) |

| $ {{\mathit{\Omega }}_{_{0}}}=\sqrt{\frac{\text{SD}}{{{f}_{2}}-{{f}_{1}}}} $ | (5) |

因此,根据实际波形数据得到的震源位移谱,针对低频段水平部分,利用式(4)进行积分,再根据式(5)即可求得位移零频极限值Ω0。求得Ω0后,拐角频率fc依照下面方法求得。截取f1—f3频段范围,满足f1 < fc < f3(由实际计算得到的频谱曲线与实际观测频谱曲线在f1—f2频段拟合较好),将得到的Ω0代入式(1),得到该频段理论值Ωti。根据相同频段内的观测谱数据Ωi,利用下式计算Ωi与Ωti之间的距离RΩ,即

| $ R_{\mathit{\Omega }}^{2}=\sum\limits_{i=1}^{N}{{{\left({{\mathit{\Omega }}_{i}}-{{\mathit{\Omega }}_{ti}} \right)}^{2}}} $ | (6) |

RΩ将随频率f而变化,当RΩ达最小值时,理论值与实际观测值偏差达最小。可将RΩ达到最小值时的频率值作为拐角频率fc。

地震矩M0可以根据下式求得(Aki K,1980)

| $ {{M}_{0}}=\frac{4\pi \rho {{v}^{3}}{{\mathit{\Omega }}_{_{0}}}d}{{{R}_{\theta \varphi }}} $ | (7) |

| $ r=\frac{2.34v}{2\pi {{f}_{\text{c}}}} $ | (8) |

| $ \Delta \sigma =\frac{7{{M}_{0}}}{16{{r}^{3}}}{{M}_{0}}{{\left(\frac{{{f}_{\text{c}}}}{0.49\beta } \right)}^{3}} $ | (9) |

式中:ρ为介质密度,取值为2.7 g/cm3;β为S波速度,取值为3.5 km/s;d为震源距;Rθφ为地震辐射图像因子平均值,对SH波,Rθφ = 0.41。

2 资料选取邯郸地震台网位于晋冀鲁豫交界地区,接收来自河北及其邻区32个地震台站的记录数据。图 1给出晋冀鲁豫交界地区地震台站分布、震中位置及主要断裂带分布。

|

图 1 晋冀鲁豫交界地区地震台站、震中及断裂带分布 Fig.1 The distribution of seismic stations, epicenters and fault zones in the border area of Shanxi, Hebei, Shandong and Henan |

地震台站主要配备BBVS-60宽频带地震计(频带为60 s)、CMG-3ESP-60宽频带地震计(频带为60 s)、CST-1甚宽频带地震计、FSS-3DBH井下摆等。

对于晋冀鲁豫交界地区邯郸地震台网记录的2005—2016年地震数据波形资料,按照每个地震至少被4个地震台站记录到、震相清晰、波形完整等原则,最终选取296个ML 1.8—4.3地震,计算地震震源动力学参数。

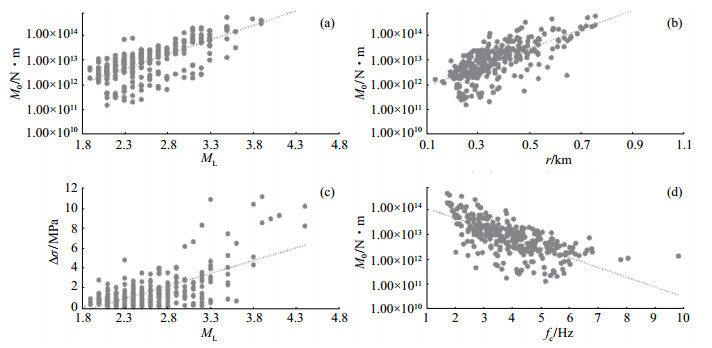

3 计算结果 3.1 震源参数定标关系对于选取的晋冀鲁豫交界地区296个ML≥1.8地震数据,计算1.8≤ML≤4.3地震的震源参数,得到以下参数的取值范围:标量地震矩M0为1.34×1011 —2.63×1015 N·m,应力降Δσ为0.036 4—11.063 1 MPa,震源半径r为132—1 044 m,拐角频率fc为1.25—9.82 Hz。与其他关于震源参数研究(赵翠萍,2011)的公布结果相当。

通过计算晋冀鲁豫交界地区1.8≤ML≤4.3的地震得到震源参数,采用最小二乘法分析震源参数关系(图 2),统计各震源参数标度间的关系,结果由表 1给出,可知应力降与地震强度呈正相关关系,与其他研究结果相同,如:Tusa等(2008)2008年对意大利Sicily东南部地区ML 4.5以下地震进行研究表明,地震应力降与地震大小成正相关;赵翠萍等(2011)将中国大陆分成13个区域进行中小地震震源参数研究,得出中国大陆地区中小地震应力降随着震级增大而增大的结论。

|

图 2 晋冀鲁豫交界地区震源参数定标关系 (a)M0与ML的关系;(b)M0与r的关系;(c)Δσ与ML的关系;(d) fc与M0的关系 Fig.2 Scaling relations of seismic source parameters in the border area of Shanxi, Hebei, Shandong and Henan |

| 表 1 2005—2016晋冀鲁豫交界地区1.8≤ML≤4.3地震震源参数标度关系 Tab.1 Scaling relationship of source parameters of 1.8 ≤ ML≤ 4.3 earthquakes in the border area of Shanxi, Hebei, Shandong and Henan in 2005-2016 |

通过对一个地区的地震应力水平进行分析,可以知道该地区构造应力释放程度,同时可以了解该地区背景构造应力状态。应力降表征地震发生瞬间断层错动时位错面上的应力变化,通过研究应力降可以了解发震过程中构造应力的释放水平,间接认识地震发生地区构造背景应力状态。有研究表明高应力降地震发生在滑动断层上的闭锁段周围,此处为应变累积或存在更高强度介质的区域,表明了应力降与外施剪应力存在正相关,即排除计算因素外,高应力降集中分布的区域也是中强以上地震的潜在震源成核区(梁秀英,1985)。本文对晋冀鲁豫交界地区按照地震震中分区进行应力降时序变化特征研究,分析不同地区应力降时序变化特征。

(1)邯郸地区应力降平均值为1.21 MPa。该地区应力降高值出现于2009—2014年,于2009年5月21日09时21分河北磁县发生ML 2.0地震,应力降值为2.275 1 MPa;2011年11月12日14时44分河北磁县发生ML 2.7地震,应力降值为3.751 5 MPa,可知应力得到释放,随着时间推移,该区应力逐渐积累,至2014年4月16日18时45分河北永年发生ML 3.2地震,应力降值为4.131 8 MPa,此后邯郸地区应力得到释放,应力降处于稳定低值状态[图 3(a)]。

|

图 3 晋冀鲁豫交界地区应力降的时序变化特征 (a)河北邯郸地区;(b)河北邢台地区;(c)河南林州及其附近地区;(d)河南濮阳和范县地区;(e)山东菏泽与濮阳交界地区;(f)山西潞城、左权等地 Fig.3 The characteristics of the stress drop sequence in the border area of Shanxi, Hebei, Shandong and Henan |

(2)邢台地区2005—2007年应力降值相对较低,2007年以后应力降值逐渐升高,该地区应力降平均值为1.15 MPa。2008年12月31日10时11分河北宁晋发生ML 3.1地震,应力降值为3.171 7 MPa;2009年1月15日05时38分河北隆尧发生ML 2.8地震,应力降值为3.833 9 MPa,使得该区整体应力有所下降,但应力未充分释放,至2010年3月1日07时01分河北隆尧发生ML 3.2地震,应力降值为4.566 1 MPa,应力得到充分释放,之后应力降值稳定略有升高[图 3(b)]。

(3)河南林州地震记录较少,应力降值相对较高,平均值偏高,接近1.56 MPa。该地区应力降高值出现于2009—2012年,于2009年12月20日22时21分发生河南修武ML 4.1地震,应力降10.301 9 MPa,属于应力降高值异常区,可能由于应力未释放完全,于2010年8月9日03时09分发生河南滑县ML 2.9地震,应力降6.055 3 MPa,2011年12月12日02时16分发生河南沁阳ML 3.5地震,应力为6.524 7 MPa,使得该地区应力进一步释放,2012年以后应力处于稳定期,至2016年2月18日22时00分发生河南林州ML 3.5地震,应力降6.380 9 MPa,应力得到释放,此后应力降处于稳定低值状态[图 3(c)]。

(4)河南濮阳、范县以及清丰等地区应力降平均值为1.82 MPa。该区地震频次较高,属于重点监测地区,应力降高值出现在2010—2012年,于2010年01月15日17时16分发生河南濮阳ML 4.3地震,应力降值为10.100 3 MPa,2011年2月20日08时24分发生河南清丰ML 3.2地震,应力降10.780 4 MPa,2个地区属于高值异常区,且释放大部分应力,于2011年10月13日12时27分发生河南范县ML 3.9地震,应力降8.844 6 MPa,震后应力得到充分释放,应力降值处于稳定低值阶段,至2015年该区应力降值逐渐升高,于2015年1月18日11时01分发生河南范县ML 3.8地震,应力降8.122 5 MPa,2016年1月20日09时04分发生河南范县ML 4.0地震,应力降9.177 4 MPa,此后该区应力降值处于相对高值状态[图 3(d)]。

(5)山东菏泽与河南交界地区记录的地震相对较少,且应力降相对较高,应力降平均值相对较高,接近1.7 MPa。该地区2009年以前应力降值相对稳定,于2009年10月27日08时06分发生山东鄄城ML 3.8地震,应力降值为8.432 MPa,应力未得到充分释放,于2010年3月25日04时21分发生山东鄄城ML 3.4地震,应力降值为5.158 9 MPa,可能因与河南濮阳、范县交界,应力降值相对较高,后该区应力降值处于稳定状态[图 3(e)]。

(6)山西潞城和左权地区应力降平均值为1.58 MPa。该地区是地震频发区,2010年以前应力降值处于稳定低值,2010年5月2日00时07分发生山西太古ML 3.1地震,应力降8.205 8 MPa,该区应力得到部分释放,于2011年9月30日08时07分发生山西襄垣ML 3.8地震,应力降值为11.063 1 MPa,属于高应力降危险区域,应力得到充分释放,后应力降值处于稳定低值状态,至2015年应力降值有升高趋势[图 3(f)]。

根据具体震情,对晋冀鲁豫交界地区进行分区研究,有利于对不同地区震情跟踪提供数据参考,对一个地区进行应力降分析,若该区平均应力降值相对较高,且应力降值大于10 MPa,说明处于高应力背景状态,应力降曲线呈现低—高—低的应力变化特征,对短期震后趋势判定有一定指导意义。

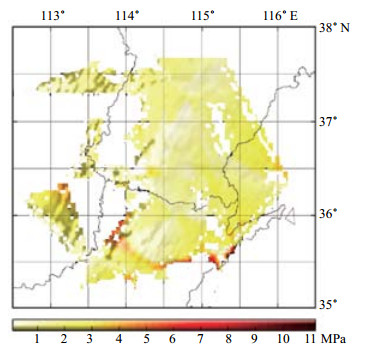

4 应力降空间分布特征应力降是断层上某一点破裂前后的应力差,是岩石被破坏时应力由峰值强度降为残余强度的现象,或指岩石在变形过程中应力随变形增长而下降的现象。通过研究应力降可以了解地震发生过程中构造应力的释放水平,从而间接认识发震区应力场构造背景特征。晋冀鲁豫交界地区应力降取值范围是0.036 4 MPa—11.063 1 Mpa,平均应力降为1.46 MPa应力降空间分布见图 4。经统计,该区应力降Δσ < 1 MPa的地震数为158个,占所选地震的53.4%;应力降1 MPa≤Δσ≤10 MPa地震数为134个,占该区地震比例为45.2%;Δσ > 10 MPa的地震数为4个,约占所选地震的1.3%。

|

图 4 晋冀鲁豫交界地区应力降空间分布 Fig.4 Spatial distribution of stress drop in the border area of Shanxi, Hebei, Shandong and Henan |

Jones和Helmberger(1998)研究认为,高应力降可能与断层存在剪应力背景有关;Hardebeck和Allegra(2009)研究表明,高应力分布与断裂带闭锁段以及岩石强度有关系,高应力降集中分布也许是中强以上地震的潜在成核区,与本文研究结果基本一致,高应力降与断裂带有一定对应关系。由晋冀鲁豫交界地区应力降空间分布(图 4),结合图 1可知,Δσ≤5 MPa的应力降值主要分布在邯郸和邢台及附近地区,位于磁县—大名断裂带和安阳断裂带、新河断裂带和太行山山前断裂带等断裂带及附近地区;Δσ > 5 MPa的应力降值主要分布在河南濮阳、范县以及清丰和山西黎城及附近地区,位于聊城—兰考断裂带与长垣断裂带、晋获断裂带和长治断裂带等断裂带及附近地区。如:2010年01月15日17时16分发生的河南濮阳ML 4.3地震应力降值为10.100 3 MPa,2011年2月20日08时24分发生的河南清丰ML 3.2地震应力降值为10.780 4 MPa,2个地震位于聊城—兰考断裂带与长垣断裂带及附近地区;2011年9月30日08时07分发生的山西襄垣ML 3.8地震应力降值为11.063 1 MPa,位于晋获断裂带和长治断裂带及附近地区。张中天等(2000)认为,地震前发震区应力背景越高,应力降越大。综上所述,可知河南的濮阳、范县等地和山西的襄垣、太古等地具有高应力场背景,未来需要加强地震监测力度。

5 结论(1)本研究涉及的1.8≤ML≤4.3中小地震震中主要分布在历史上发生过中强地震的断裂带及附近地区,各震源参数范围分别是:1.34×1011 N·m≤M0≤2.63×1015 N·m,132 m≤r≤1 044 m(r为震源半径);1.25 Hz≤fc≤9.82 Hz,0.039 8 MPa≤Δσ≤11.063 MPa。

(2)按照地震震中分布的不同分区,对晋冀鲁豫交界地区应力降时序变化特征进行分析,得出不同区域应力降值变化趋势,可知应力降高值主要分布于河南濮阳和范县及附近地区、山东菏泽及附近地区、山西黎城和太古及附近地区,均处于高应力背景状态;河北邯郸、邢台及附近地区应力降处于相对低值。

(3)晋冀鲁豫交界地区的平均应力降值为1.46 MPa,经统计,Δσ < 1 MPa的地震,占统计地震的53.4%;1 MPa≤Δσ ≤10 MPa地震,占该区地震的45.2%;Δσ > 10 MPa的地震约占统计地震的1.3%。Δσ≤5 MPa的应力降值主要分布在河北邯郸和邢台及附近地区,位于磁县—大名断裂带、安阳断裂带及附近地区和新河断裂带及其附近地区;Δσ > 5 MPa的应力降值主要分布在河南濮阳、范县及附近地区、山东菏泽及附近地区和山西黎城和太古及其附近地区,位于聊城—兰考断裂带与长垣断裂带及附近地区、晋获断裂带和长治断裂带及附近地区。

| 阿依仙姑·买买提, 尼鲁帕尔·买买吐孙, 夏爱国, 等. 新疆南天山西段中小地震震源参数初步研究[J]. 内陆地震, 2014, 28(4): 379-386. | |

| 陈章立, 等. 浅论地震预报地震学方法基础[M]. 北京: 地震出版社, 2004. | |

| 陈运泰. 地震预测:回顾与展望[J]. 中国科学:地球科学, 2009, 39(12): 1 633-1 658. | |

| 华为, 陈章立, 郑斯华, 等. 三峡水库地区震源参数特征研究[J]. 地震地质, 2010, 32(4): 533-542. | |

| 季爱东, 赵英萍, 郑建常, 等. 山东及邻近地区中小地震震源参数的测定[J]. 灾害学, 2008, 23(1): 113-117. | |

| 梁秀英. 云南地震的震源参数特征[J]. 地震研究, 1985, 8(4): 439-449. | |

| 刘丽芳, 杨晶琼, 华卫, 等. 云南地区中小地震静力学和动力学参数定标关系[J]. 中国地震, 2011, 27(3): 268-279. | |

| 龙政强, 周斌, 阎春恒, 等. 广西主要断裂带中小地震震源参数研究[J]. 内陆地震, 2015, 29(4): 309-316. | |

| 张天中, 马云生, 黄蓉良, 等. 1995年陡河地震前后小震震源参数及其相互关系[J]. 地震学报, 2000, 22(3): 233-240. | |

| 赵翠萍, 陈章立, 华卫, 等. 中国大陆主要地震活动区中小地震震源参数研究[J]. 地球物理学报, 2011, 54(6): 1478-1489. | |

| Aki K, Richards P G. Quantitarive Seismology, Theory and Methods[M]. California: Freeman & Company San Francisco, 1980. | |

| Allmannl B P, Shearer P M. Spatial and temporal stress drop variations in small earthquakes near Parkfield, Callfornia[J]. J Geophys Res, 2007, 112: B04305 DOI:10.1029/2006JB004395 | |

| Brune J N. Tectonic stress and the spectra of seismic waves from earthquakes[J]. J Geophys Res, 1970, 75: 4 997-5 009. DOI:10.1029/JB075i026p04997 | |

| Hardebeek J L, Allegra A. Earthquake stree drops and inferred fault strength on the Hayward fault, East San Francisco Bay, California[J]. Bull Seismol Soc Am, 2009, 99(3): l 801-1 814. | |

| Jones L E, Helmberger D V. Earthquake source parameters and fault kinematic in the eastern California shear zone[J]. BSSA, 1998, 88(6): 1 337-1 352. | |

| Shearer P M, Prieto G A, Hauksson E. Comprehensive analysis of earthquake source spectra in sourthern California[J]. J Geophys Res, 2006, 111: B06303 DOI:10.1029/2005JBOO3979 | |

| Tusa G, Gresta S. Frequency-dependent attenuation of P waves and estimation of earthquake source parameters in Southeastern Sicily, Italy[J]. Bul1 Seismol Soc Am, 2008, 98(6): 2 772-2 794. DOI:10.1785/0120080105 |

2018, Vol. 39

2018, Vol. 39