2016年8月24日在意大利中部城市佩鲁贾附近(42.7°N,13.1°E)发生MW6.2地震,震源深度10 km。此次地震为亚平宁中部NW—ES走向断裂的浅源正断层地震,震中位于翁布里亚大区、拉齐奥大区和马尔凯大区三角交汇区,地处诺尔恰西南13 km,佩鲁贾东南75 km,拉奎拉西北45 km,意大利首都罗马有强烈震感(马强等,2016)。根据报道,截至发稿时间,此次地震死亡人数达292人(环球网,2016),地震给翁布里亚、拉齐奥和马尔凯3个大区造成破坏,其中拉齐奥大区的阿库莫利市和阿马特里切市、马尔凯大区的佩斯卡拉—德尔特龙托镇灾情较严重(新华社,2016),美国地质调查局称,此次地震可能造成意大利10亿—100亿美元的经济损失(网易财经,2016)。

1 强震动记录截至北京时间2016年8月25日8时,意大利民事保护部门运维的全国加速度测量网和意大利国家地球物理与火山研究所运维的国家地震网,共获得3分量自由场地记录192组,震中距9.6—298.5 km。其中,三分量记录完整且地震动峰值加速度(PGA)100 cm/s2以上地震台共9个,集中在震中距60 km范围内,AMT台距震中最近,震中距9.6 km。

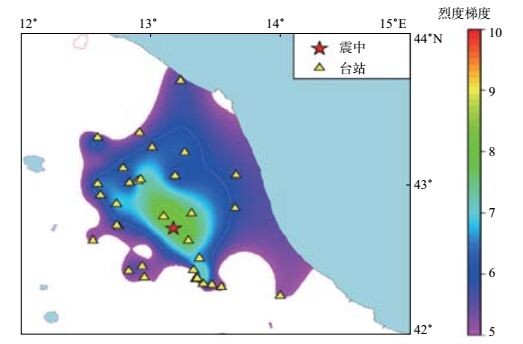

中国国家强震台网中心按照中国仪器烈度计算标准,得到此次地震最高仪器烈度为8.3度(马强等,2016),且有55个地震台仪器烈度不小于5度,涉及范围大于震中距100 km。地震烈度等震线及5度区内强震台站分布见图 1。从图中可以看出,近场台站分布相对密集,5度区触发台站数多达33个。

|

图 1 5度区内强震台站分布 Fig.1 Distribution of strong motion stations in 5 degree area of instrument intensity |

对5度区以内台站获取的强震记录进行基线校正和滤波处理(0.13—20 Hz)(Boore D M,2001),强震数据中PGA超过100 cm/s2的结果见表 1,表 2给出由欧洲抗震规范《Eurocode 8》(2004)确定的欧洲场地类别划分标准。以AMT台站和SPD台站为例,给出水平加速度时程曲线,见图 2。

| 表 1 5度区强震记录相关参数 Tab.1 Parameters of strong ground motions in 5 degree area of instrument intensity |

| 表 2 欧洲抗震规范建筑场地类别 Tab.2 European code for seismic design of building site categories |

|

图 2 典型的加速度时程曲线 (a) AMT台站加速度时程曲线;(b) SPD台站加速度时程曲线 Fig.2 Typical acceleration time histories |

TRE和CLF台站以及TLN和NCE台站的震中距大致相同,但PGA相差较大,可能是由于场地类型不同导致。相对于TRE和TLN台站,CLF和NCR台站场地较软,对地震动有一定放大效应。值得注意的是,FOC台站和TRE、CLF台站震中距相近,场地类别为C类,但是FOC台站的PGA更大,可能是由于FOC台站的特殊地形地貌,导致地震动放大效应更加明显。

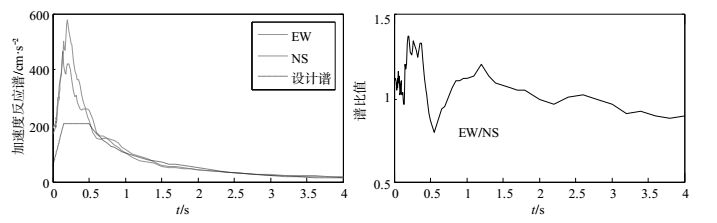

将9个台站强震记录的5%阻尼比下水平平均加速度反应谱与欧洲抗震规范《Eurocode 8》(2004)B类场地弹性设计谱进行对比,设计基本地面加速度取值0.07 g,相当于中国8度区地震影响系数(张翔,2014),结果见图 3。通过对比可以看出,反应谱的卓越周期在0.2 s左右,在短周期上,水平平均加速度反应谱明显大于欧洲的设计谱,最大可达2倍以上;2个水平向平均反应谱谱比小于1.5,并且在短周期(T < 0.5 s)谱比差值变化较大,说明此次意大利地震EW向地震动对短周期结构物影响较大。

|

图 3 水平平均反应谱与设计谱对比及两水平向反应谱谱比 Fig.3 Comparison of the average response spectrum with the design spectrum and the spectral ratio of the average response spectrum |

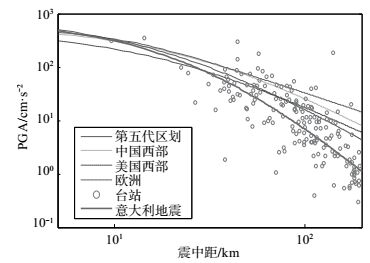

为了分析此次地震的衰减特征,选取不同的PGA衰减关系作为参考,包括:中国第五代区划图中的中强地震区(俞言祥等,2013)、中国西部地区(俞言祥等,2006)、美国西部地区(俞言祥等,2006)以及欧洲中小地震衰减关系(靳超宇等,2009)。

结合此次地震的台站分布,同时考虑到上述衰减关系的距离适用范围,以震中距200 km内的台站为研究对象,将EW和NS向的PGA取几何平均值,对于同一次地震,不考虑震级和其他参数的影响,采用如式(1)所示的峰值—距离衰减模型,其中R为震中距,a、b和c为模型参数。基于此次地震的192组地震动记录,采用最小二乘法进行回归,回归结果为:a = 7.545,b = -3.176,c = 29.2。

| $\lg \left( {{\rm{PGA}}} \right) = a + b\lg \left( {R + c} \right)$ | (1) |

将得到的PGA衰减关系与上述参考的衰减关系(俞言祥等,2013;俞言祥等,2006;靳超宇等,2009)预测值进行对比,结果见图 4。整体看来,此次地震中各台站的观测值均不同程度的低于预测值,当震中距大于30 km时,此次地震的PGA比被参考的衰减关系衰减快,说明该地震破坏集中在近场,远场震害相对较轻。在相关报道中,拉齐奥大区的阿库莫利市和阿马特里切市、马尔凯大区的佩斯卡拉—德尔特龙托镇灾情最为严重,均集中在震中附近,且人员伤亡也集中在这几个地区(新华社,2016),所以分析的结果符合此次地震的震害事实。

|

图 4 本次地震PGA与其他衰减关系对比 Fig.4 Comparison between the PGA attenuation and other attenuation relationships |

除了与地震动幅值直接相关的强度指标外,表征地震动能量的参数特征也日益得到重视。Arias A(1969)强度和能量持时(Trifunac M D et al,1975)是主要的地震动能量参2数。Arias强度和持时衰减特征能明显表征地震动能量变化。

(1) Arias强度。Arias A(1969)建议用地震动过程中单质点弹性体系所消耗的单位质点的能量作为地震动总强度的概念,常被称为Arias强度,记为IA,则

| ${I_{\rm{A}}}{\rm{ = }}\frac{{\rm{ \mathit{ π} }}}{{2g}}\int_0^{{T_{\rm{d}}}} {{a^2}} \left( t \right){\rm{d}}t$ | (2) |

式中:g为重力加速度,Td为震动持续时间,a(t)为加速度时程。

计算地震动水平向Arias强度的平均值,采用式(3)所示衰减模型,与Travasarou T T等(2003)提出的B类场地下正断层地震的Arias强度衰减关系作对比,对比结果见图 5。基于此次地震的192组地震动记录,采用最小二乘法进行回归,得到回归结果:a = 15.54,b = -3.624,c = 22.1。

|

图 5 意大利佩鲁贾地震Arias强度衰减关系与Travasarou提出的衰减关系对比 Fig.5 Comparison between the attenuation of the Arias intensity of Perugia earthquake in Italy and the attenuation relation by Travasarou |

| $\ln \left( {{I_{\rm{A}}}} \right) = a + b\ln \left( {R + c} \right)$ | (3) |

从图 5可以看出,意大利地震的Arias强度随距离的衰减变化趋势与Travasarou T T等(2003)提出的理论模型基本一致;在整个距离段上,意大利地震的Arias强度衰减关系小于理论模型;震中距越大,意大利地震的Arias强度和理论模型差别越大,说明此次地震的能量消耗速率比理论预测的速率快,验证了此次地震破坏集中在近场、远场震害相对较轻的结论。

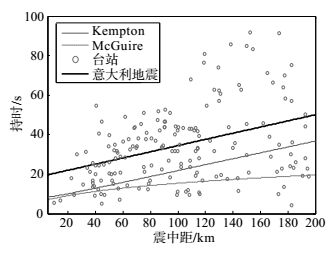

(2) 相对持时。以应用广泛的相对持时(5%—95%能量持时)作为研究参数,将观测值与理论衰减关系进行对比。采用如式(4)所示的持时衰减模型,选用Kempton J J等(2006)以及McGuire R K等(1979)提出的衰减关系作为参考,对比结果见图 6。基于此次地震的192组地震动记录,采用最小二乘法进行回归,回归结果为:a = 18.81,b = 0.156。

|

图 6 意大利佩鲁贾地震持时衰减关系与Kempton、McQuire提出的衰减关系对比 Fig.6 Comparison between the duration attenuation of Perugia earthquake in Italy and the attenuation relation by Kempton and McQuire |

| ${T_{0.9}} = a + bR$ | (4) |

对于所有场点,此次地震的相对持时参数随震中距增大有逐渐增大趋势,符合理论上人们对地震动持时衰减规律的认识。由于距离断层较远场点的地震动一般受到断层整个破裂过程的影响,因而地震动中包含断层面上能量释放的各个阶段,能量分布比较均匀;近断层区域的地震动在很大程度上受到断层的局部破裂过程影响和控制,特别是当场点位于断层面上凹凸体附近时,该场点的地震动明显会受到凹凸体的控制,具有明显的强震段,因而能量分布比较集中(胡进军等,2011)。而且此次地震的地震动持时均大于Kempton J J等(2006)以及McGuire R K等(1979)的理论衰减关系,且差值在10 s以上,说明此次意大利地震的能量释放时间较长,是造成本次地震灾害严重的主要原因。

3 结论与讨论对2016年8月24日意大利MW6.2地震的192组主震记录进行基线校正和滤波等处理,针对PGA > 100 cm/s2的9个三分向记录完整的台站记录的幅值和频谱特性加以分析,进而对不同地震动参数的衰减特征进行对比分析,得到以下结论。

(1) 此次地震中获取的PGA > 100 cm/s2的台站记录的水平向平均反应谱在短周期明显大于欧洲的设计谱,水平向平均反应谱谱比小于1.5,并且在短周期(T < 0.5 s)谱比差值变化较大,说明此次地震EW向地震动对于短周期结构物影响较大。

(2) 通过对衰减特征的分析发现:整体看来,除个别台站外,此次地震中各台站的PGA观测值均不同程度地低于中国第五代区划图中的中强地震区、中国西部地区、美国西部地区以及欧洲中小地震衰减模型的预测值,并且此次地震的PGA比其他理论模型衰减快,说明此次地震破坏集中在近场,远场震害相对较轻;此次地震的Arias强度随距离的衰减变化趋势与Travasarou T T等(2003)提出的理论模型基本一致,且Arias强度的衰减关系小于理论模型,震中距越大,该地震的Arias强度和理论模型差别越大,说明此次地震产生能量的消耗速率比理论预测的速率快,验证了该地震破坏集中在近场、远场震害相对较轻的结论;此次地震的相对持时参数随震中距的增大有逐渐增大趋势,并且均大于Kempton J J等(2006)以及McGuire R K等(1979)的理论衰减关系,且差值在10 s以上,说明此次意大利地震的能量释放时间较长,是造成本次地震灾害严重的主要原因。

通过本研究的分析表明,此次意大利地震具有能量衰减快、持续时间长、对短周期结构物影响较大等特点。值得一提的是,意大利地震损失较大除震源机制和地震动参数的影响,还与此次地震发生时间有关,在凌晨大多数居民仍在睡梦之中,突发的地震使居民没有足够时间逃离,且近场佩鲁贾地区多为历史古城,抗震能力差,难以抵抗持续的地面震动。所以,对古建筑物进行抗震加固处理迫在眉睫。

中国地震局工程力学研究所“国家强震动台网中心”和意大利民事保护部门运维的“全国加速度测量网”以及意大利国家地球物理与火山研究所运维的“国家地震网”,为本研究提供此次意大利地震的强震动数据,在此表示感谢。

| 胡进军, 谢礼立. 汶川地震近场加速度基本参数的方向性特征[J]. 地球物理学报, 2011, 54(10): 2581-2589. DOI:10.3969/j.issn.0001-5733.2011.10.015 | |

| 环球网. 意大利地震致近300人死约千人送医俄救援队将抵达[EB/OL]. (2016-08-30)[2016-11-29]. http://world.huanqiu.com/hot/.2016-08/9378885.html. | |

| 靳超宇, 俞言祥. 欧洲中小震基岩水平向地震动衰减关系研究[J]. 中国地震, 2009, 25(2): 170-177. | |

| 马强. 强震动观测简报2016年第12期(20160824意大利中部6. 2级地震)[Z]. 中国地震局工程力学研究所, 2016网易财经. 意大利地震已致247人死亡, 为什么那里地震频发? [EB/OL]. (2016-08-25) [2016-11-29]. http://money.163.com/16/0825/16/BVAVV0B3002580S6.html. | |

| 新华社. 意大利中部强震至少38人丧生多座村庄被夷为平地[EB/OL]. (2016-08-25)[2016-11-29]. http://news.xinhuanet.com/world/2016-08/25/c_129252830.htm. | |

| 俞言祥, 李山有, 肖亮. 为新区划图编制所建立的地震动衰减关系[J]. 震灾防御技术, 2013, 8(1): 24-33. DOI:10.11899/zzfy20130103 | |

| 俞言祥, 王素云. 中国东部和西部地区水平向基岩加速度反应谱衰减关系[J]. 震灾防御技术, 2006, 1(3): 206-207. DOI:10.11899/zzfy20060304 | |

| 张翔. 中国建筑抗震设计规范与欧洲规范Eurocode 8关于抗震设计反应谱的比较[J]. 四川建筑科学研究, 2012, 38(2): 183-186. | |

| Arias A. A measure of earthquake intensity[A]. In: Hansen R J (ed. ). Seismic Design for Nuclear Power Plants[M]. Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1970: 4838-483. | |

| Boore D M. Effect of baseline corrections on displacements and response spectra for several recordings of the 1999 Chi-Chi, Taiwan[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 2001, 91(5): 1199-1211. | |

| Comité Européen de Normalisation. Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance. Part1: General Rules, Seismic Actions and Rules for Buildings[S]. Brussels, Belgium: Comité Européen de Normalisation, 2004. | |

| Kempton J J, Stewart J P. Prediction equations for significant duration of earthquake ground motion considering site and Near-source Effects[J]. Earthquake Spectra, 2006, 22(4): 985-1013. DOI:10.1193/1.2358175 | |

| McGuire R K, Barnhard T P. The usefulness of ground duration in predicting the severity of seismic shaking[A]. In: Proc. 2nd US Nat, Conf [C]. Earthquake Engineering, 1979: 713-722. | |

| Trifunac M D, Brady A G. A study on the duration of strong earthquake ground motion[J]. Bulletin of Seismological Society of America, 1975, 65(3): 815-626. | |

| Travasarou T, Bray J D, Abrahamson N A. Empirical attenuation relationship for Arias intensity[J]. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2003, 32(7): 1133-1155. DOI:10.1002/(ISSN)1096-9845 |

2017, Vol. 38

2017, Vol. 38