2. 中国合肥 230031 安徽省地震局

2. Anhui Earthquake Agency, Hefei 230031, China

在一个地震发生早期,震源区岩石在应力聚束作用下,通常会从平静到慢破裂、至巨大能量瞬间释放的一个板块运动的位错过程。地球内部巨大板块位错实际上起源于板块岩石间的缓慢摩擦或急剧运动,这些运动均会伴随大量电磁信号辐射,岩石破裂激发的电磁扰动波信号必然通过地球内部岩石介质传播到地面,研究人员可以通过地面或浅层钻井、钻洞、地坑安装高灵敏度电磁扰动记录仪,拾取并记录这些破裂过程释放的电磁扰动波信号,通过信号识别,从不同时域、频域(振幅、频次、周期、形态)进行分析,对未来周边及区域可能发生有感以上或中强地震甚至较大地震进行预测。如:刘长才等(2006)研究DWMJ-89D型电磁波脉冲记录仪在地震发生前有前兆信息反应。吴江星等(2010)利用超低频(ELF)观测仪,就吉林省地震局三岗地震台观测的极低频天然电磁场在中强度地震发生期间记录的电磁场观测资料及可能的异常现象进行讨论。张远富等(2015)采用线性平滑滤波和小波分析方法,对静宁地震台地电场资料进行处理,认为中强地震前映震能力较好。

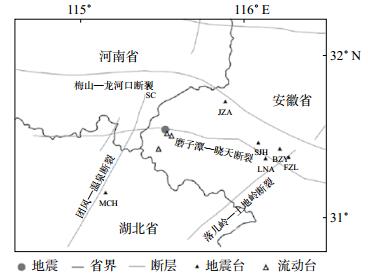

六安市地震台(以下简称六安台)地处大别山板块边缘东北端,距大别山深处约100 km。该地区地质构造和地貌类型复杂,在漫长地质演化史中发育一系列近东西向断裂,主要有晓天—磨子潭断裂、肥西—韩摆渡断裂、金寨—西汤池断裂,北东向土地岭—落儿岭断裂横穿秦岭—大别块体和皖中块体,并与上述近东西向断裂相交汇,构成六安市所在区域的地震地质主体框架,这些断裂大多从六安台两侧附近贯穿而过,具有良好的构造地震活动背景。上述断裂所在的霍山—六安地区是安徽省地震活动强度大、频次高的区域。该地区地震不断,微震、震群频繁,自有史料记载以来(1336年—2015年9月),共发生M ≥ 5.0地震9次,其中M ≥ 6.0地震2次。

在地处构造莫霍面的斜坡地带,六安地区地形地貌表现出独特的现代地质构造差异特征。鉴于六安市地震台所处位置的特殊性,选择该台站作为电磁波观测较为理想,2014年4月3日在安徽省地震局帮助指导下,在六安台院内新增DPDC-2低频电磁扰动观测系统,使六安市地震监测能力有了较大提高。钻井孔台址在六安台内(井深35 m),地层主要是灰褐色杂土,粘性且含少量淤泥,结构较酥散,土层厚约5—6 m表现可塑状态,通过对岩石芯的分析结果,发现此钻井适合安装低频电磁扰动仪(赵楠,2010)。

本文将对六安台低频电磁扰动仪运行1年以来的观测数据进行处理,分析电磁扰动仪的映震能力。

1 电磁扰动仪基本结构DPDC-2电磁扰动仪包括4部分:主板(含AD)、网络接口、电源模块、传感器(图 1)。LES低频电磁传感器由3组磁敏感元件及转换器组成,磁敏感元件可对南北、东西、垂直3个磁场分量进行观测。由转换器对其放大、滤波、变换后,输出信号给数字主机。

|

图 1 扰动仪内部结构 Fig.1 Internal structure of disturbance instrument |

DPDC-2设备观测的物理量是空间低频电磁场的磁场分量,来衡量地下岩石在内应力作用下引起的应变值。地震前电磁扰动现象与地下机电现象有关,可能是压电效应、电动效应、岩石摩擦和破裂产生的电磁辐射。辐射的频率一般小于20 Hz。因此,DPDC-2型低频电磁扰动仪的观测频率定位为小于20 Hz,为了有效实施观测,把0—20 Hz分为3个观测频段,即通道1为1—10 Hz,通道2为0.1—1 Hz,通道3为0.01—0.1 Hz。

2 电磁扰动仪观测数据映震分析六安台位于六安市裕安区政府西侧,龙河路口北侧,主要干扰来自高压电线,此干扰数据较为规律,对于采集的数据,只需进行限幅处理即可排除高压电干扰,其他观测条件良好。低频电磁扰动仪自2014年4月安装以来,经调试及运行观测,基本趋于平稳,资料连续可靠,取得包含多次地震发生过程的大量数据,较好反映了某些地震前兆信息。在此爆发前期,能够观察到明显的前兆数据异常)、2015年3月14日安徽省阜阳市4.3级地震和2015年2月14日中国台湾台东县6.2级地震为例,分析六安台安装电磁扰动仪1年来的映震情况。

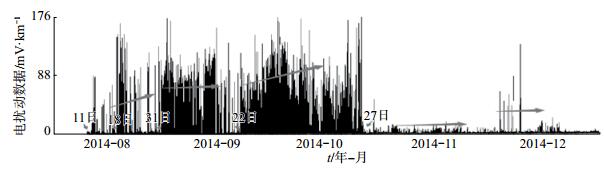

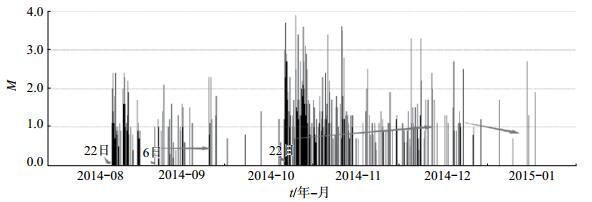

2.1 金寨震群自2014年8月22日以来,地处青山—晓天断裂和商—麻断裂交汇处的金寨县关庙乡附近(31.5°N,115.5°E)(图 2)连续多日发生多次地震,截至2014年12月29日,地震总数达563次,其中有6次MS 3.0以上地震。对于此次金寨震群活动,震中关庙乡距六安台直线距离95 km,该台电磁扰动仪记录到明显的地震前兆数据异常,EW向低频电扰动数据见图 3,金寨震群M—T关系见图 4。

|

图 2 金寨震群位置分布 Fig.2 The location of Jinzhai earthquake swarm |

|

图 3 2014年8—12月六安台EW向低频电扰动数据 Fig.3 The EW data of the low frequency electric disturbance from Aug. to Dec. in 2014 at Lu'an Seismic Station |

|

图 4 2014年8月至2015年1月金寨震群M—T Fig.4 M—T of Jinzhai earthquake swarm from August 2014 to January 2015 |

由图 3和图 4可见:①从2014年8月11日开始,电磁波数据异常形态略有差异,8月18日出现较大扰动变化,变化幅度达平均值7倍,持续3天,平静1天后,于8月22日起,金寨出现第一波震群,截至8月28日,地震次数达88次,最小地震ML = 0.3,最大地震ML = 2.4;②自8月31日开始,电磁波持续出现异常,持续时间长达18日,异常幅度达112 mV/km,至9月18日,电磁波异常缓和4天以后无减弱趋势,自9月22日起,出现高值并持续,最高值为8倍平均值,持续36天,截至10月27日,电磁波缓慢恢复平静。该异常变化与金寨又一波震群遥相呼应。具体表现为:距电磁波出现异常6天以后的9月6日,金寨震群地震持续发生,10月22日起,地震密集爆发,至11月20日,共发生地震336次,其中MS 3.0以上地震4次;③11—12月,电磁波观测数据逐渐恢复平静,相对应的,12月以后金寨地震次数随之明显减少。

通过以上5个月的电磁扰动数据可以得出,在每次金寨震群爆发前10天左右,会出现电磁波数据异常,与王在华等(2010)对几次中强地震前电磁波异常的分析结论一致,且地震频率越高,持续时间越长,震级越大,电磁波异常出现时间越早,异常持续时间越长,大幅度突跳更加明显。可见六安台电磁波观测数据对于金寨震群具有较强的映震能力。

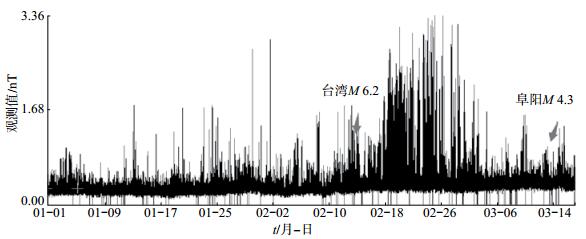

2.2 中国台湾台东县附近海域MS 6.2及地震阜阳市市辖区MS 4.3地震2015年2月14日,中国台湾台东县附近海域发生MS 6.2地震,距六安台约1 100 km,2015年3月14日安徽省阜阳市市辖区发生MS 4.3地震,震中距六安台约145 km。2次地震期间,六安台DPDC-2电磁扰动仪EW向低频电扰动观测数据曲线见图 5。

|

图 5 2015年1月1日—3月16日六安台EW向低频电扰动数据 Fig.5 EW data of the low frequency electric disturbance from Jan.1, to Mar.16, 2015 at Lu'an Seismic Station |

由图 5可见:①台东海域MS 6.2地震发生前后几天,六安台电磁波变化规律,无明显临震反应;②对于阜阳MS 4.3地震,由发震前1个月的电磁波数据发现,2月18日突跳明显增加,幅度变大,出现明显而剧烈的临震异常,持续约10天,3月1日电磁波变化缓慢恢复正常,并于13天后的3月14日发震。

从距离六安台1 100 km的台东海域MS 6.2地震和距离145 km的阜阳MS 4.3地震低频电扰动数据(图 5)对比可以看出,六安台电磁扰动仪对于国内MS 6.2地震的中远地震并未表现出明显的映震反应,相反,对于安徽省内地震MS 4.3地震表现出较强的映震能力。

3 结论DPDC-2低频电磁观测扰动仪在六安台运行以来,电磁波观测数据稳定,干扰数据规律,可人工排除,记录数据较完整。通过分析安装该电扰动仪1年来记录的观测数据,可以得出以下结论:①金寨震群发生在2014年8月22日,六安台电磁波数据在8月11日出现异常,18日起异常更加明显,数据异常与金寨震群的开始时间及持续时间相对应;②2015年2月14日中国台湾台东县附近海域MS 6.2地震无明显异常,且目前对国内6.5级以下远震未表现出较强的映震能力;③2015年3月14日安徽省阜阳市市辖区MS 4.3地震,2月18日即出现明显而剧烈的临震异常,持续约10天,至3月1日电磁波变化缓慢恢复正常,13天后发震。

综上可知,六安台DPDC-2低频电磁观测扰动仪对金寨震群及阜阳MS 4.3地震有一定映震能力,对国内6.5级以下远震未表现出较强的映震能力。六安台电磁扰动仪的安装,为六安地区增加新的地震前兆观测手段,但DPDC-2低频电磁观测扰动仪运行时间相对较短,且安徽省内发生地震较少,震级不大,可供研究震例较少,今后将积累数据资料分析六安台电磁波对于地震的映震能力,以期对相关地震研究提供参考。

| 刘长才, 张彪, 祁立勇, 等. 天祝电磁波地震前兆异常特征分析[J]. 地震地磁观测与研究, 2006, 27(6): 27-32. | |

| 王在华, 李尚伟. 几次中强地震前电磁波异常的初步分析[J]. 内陆地震, 2010, 24(3): 215-220. | |

| 吴江星, 张晓强, 于洪池. 吉林省中等地震前超低频电磁波异常分析[J]. 防灾减灾学报, 2010, 26(3): 48-54. | |

| 吴鑫. 震前电磁波异常的两种短临形态特征探讨[J]. 四川地震, 2012, 11061106(2): 25-29. | |

| 张远富, 赵斐, 李旭升, 等. 静宁地电场异常信息提取及映震分析[J]. 地震地磁观测与研究, 2015, 36(5): 84-88. | |

| 赵楠, 江沛春, 李罡风. 六安地震台TJ-Ⅱ井下体应变观测与资料初析[J]. 华南地震, 2010, 30(3): 105-110. |

2017, Vol. 38

2017, Vol. 38