上海市深井地震综合观测系统计划在上海市行政区内建设27个深井综合地震观测站,每个站点深井中拟安装地磁仪、应变仪、倾斜仪、测震仪、孔隙压仪、地温仪、水温仪、水位仪,地表安装强震仪和GPS,总计10种测项。目前第1阶段工程已经建设完成浦东张江和崇明长江农场2个综合深井观测站,进入试运行验收阶段,根据综合深井观测系统计划,第2阶段将在上海市内建成9—10个综合深井观测站。

综合深井观测中应变观测是1项重要手段,利用蠕变方程,使用ANSYS有限分析软件进行数值模拟分析,在理论上验证上海地壳应变监测能力,证明综合深井观测手段的必要性,为综合深井第2阶段建设提供理论依据。

1 介质参数地壳长期应变速率为10-7/a(刘峡等,2010;张国民,2001),因此,考虑利用ANSYS有限元软件进行数值模拟分析,对上海市综合深井第2阶段将将建成的9个观测点应变监测能力在理论上进行初步探索。

上海地处扬子准地台浙西—皖南台褶带和下扬子台褶带北东延伸部分,新构造分区属苏北—南黄海沉降区苏锡沪缓慢下降区。全区第四纪沉积覆盖厚度300—400 m,浅部地质构造复杂,块体运动较为稳定,将上海市区域作为弹性块体处理,根据该区域真实面积即:X方向80 km,Y方向80 km,深度为达到地壳底部的33 km的大小建立模型。根据上海市区域壳内反射波P1、P2所确定的C1、C2反射界面,将该地区地壳分为上地壳、中地壳和下地壳(姚保华等,2007),分层及各层介质参数见表 1。

| 表 1 上海市地区三维有限元模型介质参数 Tab.1 Media parameters of three-dimensional finite element model of Shanghai |

张培震等(2002)利用1991—2001年300多个GPS统一速度场,分析中国大陆主要块体运动状态,通过计算遍布华南地块22个GPS站的数据得出华南和东南沿海整体向东和南东东方向运动,上海地区向东的运动速率为(11±1.5)mm/a,认为:华南和东南沿海地区在新构造运动上属于比较稳定的块体,内部无重要差异运动。该结果表明,上海和周边地区之间水平新构造运动较稳定,在此主要考虑上海市区域内相对变化状况,不涉及华南块体运动状态。因此,在建立边界条件时,不考虑周边区域对上海市区域的水平构造力、固定模型4个侧面法向自由度及底部岩体的Z方向。

2.2 荷载施加考虑块体自重,把上覆土层压力作为面压力载荷施加在模型上,考虑到实际地块在长期荷载作用下的流变特性(吕爱钟等,2008;阎岩等,2010),在有限元计算中采用满足幂指数的粘弹性单元,参考(陈孝珍,2007)《弹性力学与有限元》书中相关内容,蠕变方程为:ε = Aσn,其中A、n为常数,具体参数选取见表 1。

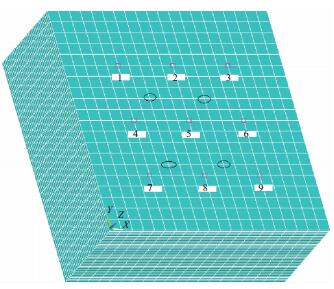

2.3 方案设计根据边界条件及蠕变方程,建立上海市地区三维有限元模型,并进行网格划分,见图 1。在图 1中4个椭圆标记处分别施加应变量绝对值小于10-7的随机量,代表模型中某个区域产生的10-7应变,9个空心方形点则代表理论上在上海区域内均匀布设的9个综合深井站点的位置。

|

图 1 模型建立及网格划分 Fig.1 Model and the division of the grid |

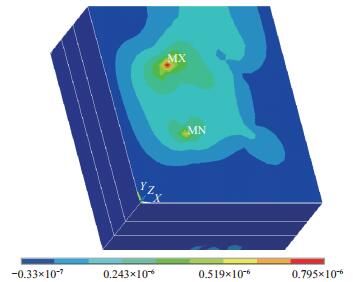

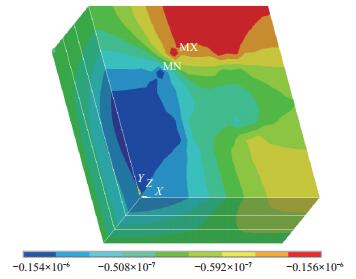

上海地区三维有限元模型建立后,为确保结果的代表性,施加5组随机量,利用ANSYS有限元数值模拟分析软件,根据上述模型和方案设计,得到各个站点应变状况,任取1组随机量进行分析。随机1所得X、Y、Z方向的块体应变结果见图 2—图 4。

|

图 2 随机1所得X方向应变 Fig.2 The X-direction strain of random 1 |

|

图 3 随机1所得Y方向应变 Fig.3 The Y-direction strain of random 1 |

|

图 4 随机1所得Z方向应变 Fig.4 The Z-direction strain of random 1 |

5组随机量所得9个测点X、Y、Z方向的应变统计结果见表 2。从表 2可以看出,X、Y、Z方向的应变量绝对值范围在10-7—10-10,最大应变量为随机3中3号测点X方向,大小为4.25×10-7,最小应变量为随机2中9号站点X方向,大小为-3.99×10-10。

| 表 2 5组随机量所得9个站点3个方向应变 Tab.2 Strain in three direction obtained at 9 points of the five random amount |

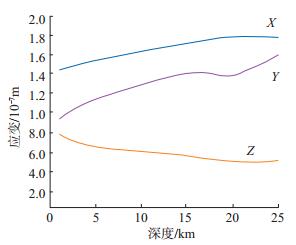

图 5为1号测点随机5所得X、Y、Z方向应变随深度的变化。从3条曲线可以看出,由于岩石不均一造成的分层现象,使得X、Y方向的应变量随深度增加而增大,而Z方向则随深度增加而减小至成一直线。其他几组随机量变化规律具有同一性,在此不再赘述。

|

图 5 1号测点随机5所得X、Y、Z方向应变随深度变化 Fig.5 The X, Y, Z direction strain changes with depth at point 1 of random 5 |

综上所述,经对上海地区建立三维有限元模型,通过5个绝对值小于10-7的随机形变量,得到9个站点X、Y、Z方向的应变量绝对值范围在10-7—10-10,当岩石有分层时,X、Y、Z方向位移量随着深度增加而变化。对于综合深井应变观测而言,观测精度可以达到10-9—10-10,在上海市目前地壳运动水平下,综合深井地震观测系统第2阶段能获取地震活跃期地壳形变信息,应变手段可以更好记录上海地区地壳应变变化。

由于上海地区三维有限元模型建立在相对理想状态下,所得结果可能存在偏差,但仍能反映一些问题。考虑到仪器自身应力变化对观测数据可能产生的干扰,高采样率应变仪是否可以通过数据后期处理方法,解决应变仪机械零件自身应变问题,值得思考。

| 陈孝珍. 弹性力学与有限元[M]. 郑州大学出版社, 2007. | |

| 刘峡, 马瑾, 傅容珊, 等. 华北地区现今地壳运动动力学初步研究[J]. 地球物理学报, 2010, 53(6): 1418-1427. | |

| 吕爱钟, 丁志坤, 焦春茂, 等. 岩石非定常蠕变模型辨识[J]. 岩石力学与工程学报, 2008, 27(1): 16-21. | |

| 阎岩, 王思敬, 王恩志. 基于西原模型的变参数蠕变方程[J]. 岩土力学, 2010, 31(10): 3025-3035. DOI:10.3969/j.issn.1000-7598.2010.10.001 | |

| 姚保华, 章振铨, 王家林, 等. 上海地区地壳精细结构的综合地球物理探测研究[J]. 地球物理学报, 2007, 50(2): 482-491. | |

| 张国民, 傅征祥, 桂燮泰. 地震预报引论[M]. 北京: 科学出版社, 2001. | |

| 张培震, 王琪, 马宗晋. 中国大陆现今构造运动的GPS速度场与活动地块[J]. 地学前缘, 2002, 9(2): 430-441. |

2017, Vol. 38

2017, Vol. 38