据中国地震台网测定,北京时间2017年8月8日21时19分,在四川阿坝州九寨沟县发生7.0级地震,震源深度20 km,震中位于(33.20°N,103.82°E)。截至8月19日,共记录到余震4 500余次,最大余震4.8级。此次九寨沟7.0级地震发生在巴彦克拉地块北边界,地处一系列构造交汇处,历史上该区域曾发生10次6.5级以上强震,其中7级地震4次。

1 国内外研究机构初步结果九寨沟M 7.0地震发生后,国内外多家机构或研究小组在短时间内给出震源测定结果,见表 1。由表 1可见,各研究机构测定的九寨沟M 7.0震主震震源位置基本一致,震源深度结果因定位方法、定义和数据来源等不同有所差别。中国地震台网中心波形拟合的质心深度为11 km,用面波振幅谱波陷特征确定的震源深度为12 km;北京大学、中国地震局地球物理研究所陈运泰院士研究小组给出震源破裂体深度10 km;中国地震局地震预测研究所大震应急组给出震源机制解深度为5 km;中国科学院青藏高原所反演所得震源深度为7 km;USGS和GEOFON给出的震源深度均为9 km;Global CMT给出的震源深度为14.9 km。

| 表 1 国内外各机构测定的九寨沟M 7.0震位置及深度 Tab.1 Location and focal depth of Jiuzhaigou M 7.0 earthquake measured by various domestic and foreign scientific research institutions |

众所周知,震源深度是描述震源信息的基本参数之一,也是较难准确测定的参数之一。震源深度的准确测定对地球科学具有重要意义(高原等,1997),可以帮助地球科学家进一步了解地震活动与断层之间的关系(De Galdeano C S et al,1995)。震源处的应力分布状况、震源机制及矩张量解、震源区地震活动性等与震源深度有直接关系(张国民等,2002)。“十五”以来,随着中国地震台网布设密度的逐渐增加,地震监测能力逐步提升,加之各台网间的数据共享,使得绝大部分地震震中能被地震台站包围,震中位置的准确测定已不再困扰地震工作者。然而,由于深度方向缺乏地震台,震源深度的确定至今仍是具有挑战性的课题。

3 震源深度测定方法目前,震源深度测定方法有很多,且在实际应用中各有千秋(宋秀青等,2014),主要有2大类:①基于震相到时并结合地震射线理论的运动学方法;②地震波形反演的动力学方法。本文使用震源深度测定的确定性方法(简称PTD方法)(朱元清等, 1990, 1997),结合四川和甘肃地震台网记录数据以及各自的地壳速度结构,对九寨沟M 7.0震震源深度进行独立测定。

PTD方法利用地震台站观测到的Pn震相初至到时,根据Pg、Pn波传播路径的特点,换算至近台的理论初至Pn震相到时,减去该近台观测初至Pg震相到时,计算得到震源深度。换言之,PTD方法可以用不同地震台站间的初至到时作变换后的到时差计算震源深度。因此,每个地震至少要分别记录到2个以上Pn和Pg震相,有4组以上数据才能进行有效计算,并评价震源深度(宋秀青等,2014)。

该方法主要有以下优点:①初至Pg、Pn震相清晰可辨,其组合相互独立,计算得到的震源深度结果满足高斯分布;②莫霍面速度相对稳定且容易求得;③Pg震相和Pn震相离源射线相反,增加了对震源深度的敏感性;④由于采用不同地震台站的初至Pn和初至Pg震相到时差计算震源深度,避开了发震时刻引起的误差;⑤与反演方法相比,PTD方法物理意义明确,计算速度快,更适合测震台网快速准确测定震源深度的需求。

4 四川、甘肃2015地壳速度模型震源深度的计算主要受到时误差、走时(或路径)、震中距和速度模型等因素的制约。在PTD方法中,地壳速度模型是一个重要的影响因素。2014年起,由上海市地震局牵头,与各省测震台网完成“中国区域一维速度模型建设及推广使用工作”,各台网有了适合本区域的一维速度模型(称2015模型)(宋秀青等,2015)。该模型使用各测震台网2009—2014年发生的地震震相数据计算得到,是充分考虑了地震台站布局、地震分布的等效平均速度模型。

九寨沟7.0级地震发生在四川、甘肃交界处,从中国地震局编目数据库分别下载四川测震台网和甘肃测震台网的震相数据,采用PTD方法,基于四川2015地壳速度模型(表 2)和甘肃2015地壳速度模型(表 3)分别计算此次地震震源深度。四川地质结构复杂,东部盆地西部高原,两边地壳厚度相差约20 km,全省平均地壳厚度54 km,甘肃平均地壳厚度51 km。参照crust1.0模型,四川地区莫霍面最深68 km,最浅32 km,九寨沟7.0级地震附近莫霍面深度为53 km。

| 表 2 四川2015速度模型 Tab.2 Sichuan 2015 velocity model |

| 表 3 甘肃2015速度模型 Tab.3 Gansu 2015 velocity model |

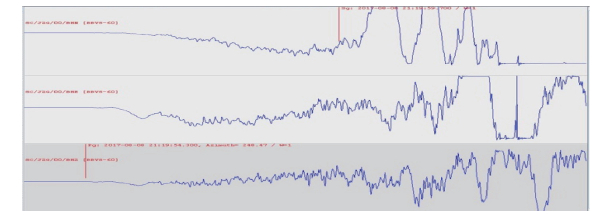

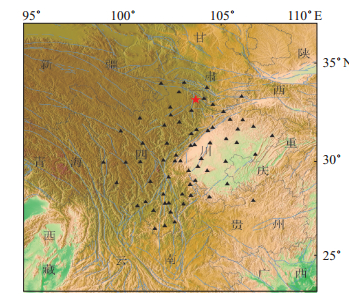

四川测震台网离九寨沟7.0级地震震中最近的台站是九寨沟地震台,震中距为37.9 km,该台部分初至地震波记录见图 1,可见S波震相不是很清晰。甘肃测震台网距离此次震中最近的台站为文县地震台,震中距为82 km,因实际接入四川测震台网的部分数据,所以最近地震台为松潘地震台,震中距为63 km。根据编目报告,四川测震台网地震台站分布见图 2,图中可见,该台网接入甘肃、陕西等地台站。甘肃测震台网接入四川、青海、宁夏等地台站,地震台分布见图 3,图中红色五角星为主震震中。

|

图 1 四川九寨沟台主震波形 Fig.1 Seismic record of Jiuzhaigou Seismic Station, Sichuan |

|

图 2 四川测震台网台站分布 Fig.2 Station distribution of Sichuan Seismic Network |

|

图 3 甘肃测震台网台站分布 Fig.3 Station distribution of Gansu Seismic Network |

在测定九寨沟M 7.0震时,基于四川2015地壳速度模型,使用四川测震台网联网的63个地震台站51个初至Pn震相和12个初至Pg震相,组合得到612个独立的震源深度结果,其中有效深度538个,结果满足高斯分布,计算深度为13.2 km,见图 4,编目数据库读取到四川测震台网的震源深度结果为23.1 km;基于甘肃2015地壳速度模型,使用甘肃测震台网联网的124个台站的98个初至Pn震相和26个初至Pg震相,组合得到2 548个独立震源深度结果,其中有效深度2 000个,计算深度为12.4 km,见图 5,从编目数据库读取到甘肃测震台网的震源深度为13.2 km。采用PTD方法计算震源深度时,设定计算组合走时残差小于等于0.5 s,深度误差为3 km,超出该范围为无效组合。图 4、图 5中横坐标为震源深度,纵坐标为计算该震源深度对应的有效组合个数。

|

图 4 四川编目数据结合四川2015模型的PTD计算结果高斯分布 Fig.4 Gauss distribution of PTD calculation result by using Sichuan catalog data and Sichuan 2015 velocity model |

|

图 5 甘肃编目数据结合甘肃2015模型的PTD计算结果高斯分布 Fig.5 Gauss distribution of PTD calculation result by using Gansu catalog data and Gansu 2015 velocity model |

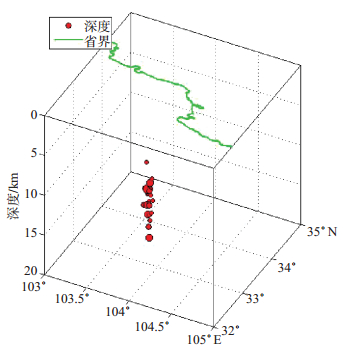

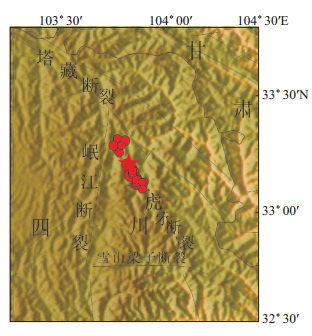

截至2017年8月19日,可在中国地震局数据编目库中下载九寨沟M 7.0震序列中23个3.0级以上余震震相数据,甘肃省地震局仅有7.0级主震数据。因此,使用四川测震台网地震台站记录的震相数据,基于四川2015地壳速度模型,对23个余震的震源深度进行计算。计算结果及有关参数见表 4,可见PTD方法计算得到的余震深度为7—18 km。23个3.0级以上余震震源深度分布见图 6,主震和余震震中经纬度来自地震编目数据,震中分布见图 7。

| 表 4 M≥3.0余震震源参数、PTD结果及所用震相数量 Tab.4 Hypocenter parameters, the PTD results and phases number used for calculation of aftershocks above M 3.0 |

|

图 6 3.0级以上余震的PTD深度结果分布 Fig.6 PTD depth result distribution of aftershock above M 3.0 |

|

图 7 九寨沟M 7.0地震及3.0级以上余震震中分布 Fig.7 Epicenter distribution of Jiuzhaigou M 7.0 earthquake and aftershocks above M 3.0 |

九寨沟M 7.0主震发生后,四川测震台网和甘肃测震台网分别架设流动地震台,震后编目报告中出现的第一个流动台距离主震震中约60 km。根据编目报告,8月10日17:48发生的M 3.9地震,四川测震台网流动台L5112震中距最近,震中距12.5 km,Sg和Pg震相到时差为2.25 s。根据极近台直接测定该地震的震源深度为13 km,编目报告中给出震源深度为16 km,PTD计算结果为14 km。如果存在震源深度1.4倍距离内的近台,则可以得到有效深度(Mori J,1991)。该结果指出,九寨沟M 7.0震主震由PTD方法计算得到的震源深度是一个可靠结果。

9 结论本文分别使用四川、甘肃省不同地震台站记录的震相数据及各自的地壳速度模型,采用相同的震源深度测定方法(PTD法),独立得到九寨沟M 7.0震的震源深度分别为13 km(四川地震数据)和12 km(甘肃地震数据)。8月10日17:48发生的M 3.9余震,由震中距为12.5 km的极近台计算得到的震源深度,与采用PTD方法计算得到的深度一致,再次验证PTD方法计算得到的九寨沟M 7.0主震震源深度是可信的。因此,在区域测震台网地壳速度模型比较适合的情况下,PTD方法可快速准确地测定震源深度。

| 高原, 周蕙兰, 郑斯华, 等. 测定震源深度的意义的初步讨论[J]. 中国地震, 1997, 13(4): 321-329. | |

| 宋秀青, 缪发军, 刘双庆, 等. 2014年新疆于田MS 7.3地震序列的震源深度测定[J]. 中国地震, 2014, 30(2): 198-207. | |

| 宋秀青, 朱元清. 中国大陆地壳速度模型发展综述[J]. 地震地磁观测与研究, 2015, 36(5): 149-152. | |

| 张国民, 汪素云, 李丽, 等. 中国大陆地震震源深度及其构造含义[J]. 科学通报, 2002, 47(9): 663-668. | |

| 朱元清, 石耀霖, 李平. 一种确定地震深度的新方法[J]. 地震地磁观测与研究, 1990, 11(2): 4-12. | |

| 朱元清, 夏从俊, 李平. 确定震源深度的PTD方法及其应用[J]. 地震地磁观测与研究, 1997, 18(3): 21-29. | |

| De Galdeano C S, Casado C L, Delgado J, et al. Shallow seismicity and active faults in the Betic Cordillera. A preliminary approach to seismic sources associated with specific faults[J]. Tectonophysics, 1995, 248(3/4): 293-302. | |

| Mori J. Estimates of velocity structure and source depth using multiple P waves from aftershocks of the 1987 Elmore Ranch and Superstition Hills, California, earthquakes[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1991, 81(2): 508-523. |

2017, Vol. 38

2017, Vol. 38