2013年德钦—得荣MS 5.9震群发生在青藏高原东南缘,地处中国大陆主要强震活动区之一的川滇菱形块体西边界,主要分布在NW走向的德钦—中甸—大具断裂附近。据野外地质地貌调查结果表明,德钦—中甸—大具是1条右旋走滑兼正断性质的断裂带(常祖峰等,2014);而震源机制解表明,此次地震序列为正断层型地震,右旋走滑作用不明显(吴微微等,2015;罗钧等,2015)。德钦—中甸—大具断裂北西起于德钦以西热水塘一带,向东经德钦、奔子栏、尼西、中甸、哈巴—玉龙雪山北,止于大东一带,长约300 km,自上新世末期至早更新世开始形成,第四纪中期以来,右旋走滑运动速率4—6 mm/a(沈军等,2001)。德钦—中甸—大具断裂历史上发生数次破坏性较强的中强地震,如:1933年6月7日小中甸6.3级地震、1961年6月中甸6.0级地震、1966年1月中甸5.2级地震、1966年9月中甸告湾6.4级地震及1993年7月中甸5.8级地震等。

大量观测资料和理论研究证实,地壳介质普遍存在各向异性特征,定向排列的微裂隙是导致地壳介质呈现各向异性的主要原因。S波穿过地壳中定向排列的微裂隙会分裂成近乎垂直偏振的快、慢两列波,快波偏振优势方向与裂隙面走向一致,且与原地最大水平主压应力方向相同(Crampin S et al,1985;高原等,1996;张永久等, 2008, 刘莎等,2015);快、慢波的到时延迟受到介质中裂隙物理特性和所含流体特性的影响,对地壳应力场变化反应灵敏。研究表明,位于活动断裂上的地震台站快S波偏振方向与断裂走向有关,复杂的地质构造环境会造成S波偏振方向的不同;在强地震发生后,位于震源区的台站快波偏振方向会出现紊乱现象(常利军等,2015;李金等,2015;吴朋等,2016)。因此,采用S波分裂方法,可以对当地地壳各向异性、应力场和断裂性质进行深入研究和讨论。

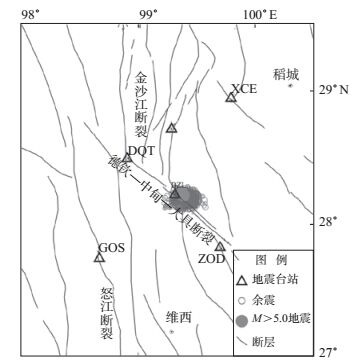

1 地震记录2013年8月28日4时44分,四川甘孜藏族自治州得荣县、云南迪庆藏族自治州德钦县交界区域发生MS 5.2地震,根据中国地震台网测定,震中位置为(99.33°E,28.20°N),3天后于8月31日08时04分发生MS 5.9地震,震中位置为(99.35°E,28.15°N)。截至2014年2月28日共记录余震10 000多次,其中4.0≤MS<5.0地震9次,3.0≤MS<4.0地震25次,构成德钦—得荣地震序列,为研究该区域S波分裂提供大量基础数据。

此次MS 5.2地震发生后,云南省地震局和四川省地震局即在震中区域附近迅速布设BZL、DRO流动地震台站,2个台站均采用三分量地震计,采样率为100 sps。BZL流动台位于余震密集覆盖区域,是距离2次MS>5地震震中最近的台站。震源机制结果显示,2次地震均为正断层型地震(罗钧等,2015;吴微微等,2015),主要分布在NW走向的德钦—中甸—大具断裂附近(图 1)。

|

图 1 德钦—得荣地震及主要断裂分布 Fig.1 Distribution of the main faults, aftershocks of Deqin-Derong earthquake and stations in the studied |

S波入射到地表,当入射角大于临界角时会发生全反射现象。用于S波分裂分析的地震波形记录要求在S波窗内。理论上,对于泊松介质(泊松比为0.25),S波入射角窗口约为35°(Booth D C et al,1985)。由于地表附近可能存在低速层以及S波入射到地表时波前是曲面,使得“S波窗”可能扩大,本文选择S波入射角≤45°的地震数据进行分析。

台站记录到“S波窗”内的地震波形显示,仅包含快S波时间窗的质点振动一般表现为线性偏振;慢S波到达后与快S波叠加,质点振动一般表现为椭圆偏振。纵横比法(Shih X R et al,1989;MacBeth C et al,1992;朱新运等,2009)利用该特征确定快波偏振方向,是坐标系轴(X—Y)与地震计2个水平分量(E—N)坐标轴之间夹角的函数,纵横比可表示为

| $F\left( \theta \right)=\frac{\sum\nolimits_{i=1}^{n-1}{{{d}_{i}}\left| \text{cos}\left( \theta -{{\varphi }_{i}} \right) \right|}}{\sum\nolimits_{i=1}^{n-1}{{{d}_{i}}\left| \text{sin}\left( \theta -{{\varphi }_{i}} \right) \right|}}$ | (1) |

其中,

|

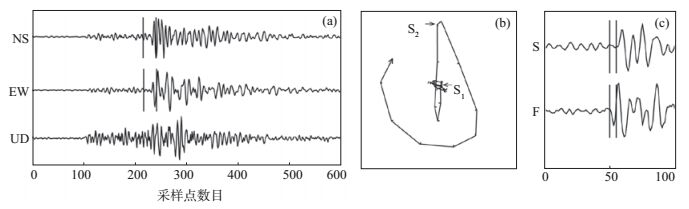

图 2 BZL台站记录的201308310954地震数据S波分裂示意 Fig.2 The shear-wave splitting analyzing of the earthquakes recorded by station BZL(201308310954) |

图 2中,(a)图展示地震波三分向记录,2条竖线标出截取的S波数据段;(b)图为截取波数据段的质点偏振图,其中S1为快波到时,S2为慢波到时,线段间距表示0.01 s;(c)图为快慢波波形图,2条竖线标出快、慢S波到时,其中S表示慢波,F表示快波。

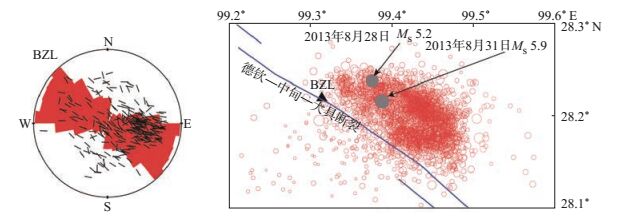

3 观测结果分析采用纵横比与偏振分析相结合的方法,测定BZL流动地震台站记录的地震S波分裂参数,获得272对S波分裂参数。结果表明,快波偏振方向明显为NWW向(图 3)。慢波延迟时间不仅与介质各向异性程度有关,还与在各向异性介质中的传播路径长度有关,为了消除传播路径对慢波延迟时间的影响,将慢波延迟时间除以震源距进行归一化处理。结果显示,归一化慢波延迟时间的最小值为1.25,最大值为18.15,平均值为4.9±3.1。

|

图 3 BZL台快波偏振方向等面积投影及余震和断层分布 Fig.3 Lower hemispherical project and equal-area rose diagram of fast shear wave polarization directions at BZL |

图 3(a)给出BZL流动地震台快波偏振方向等面积投影,可以看出,该台站只有1个突出的快波偏振方向,表现为NWW向。根据现场科考及地震分布,认为此次地震的发震断层为NWW走向的德钦—中甸—大具断裂(常祖峰,2015;贺赤城等,2015;吴微微等,2015),见图 3(b)。BZL台站位于地震密集覆盖边缘区域,快波优势方向及余震分布的长轴方向与德钦—中甸—大具断裂走向一致,表明该台站快波偏振方向主要受此次地震影响。

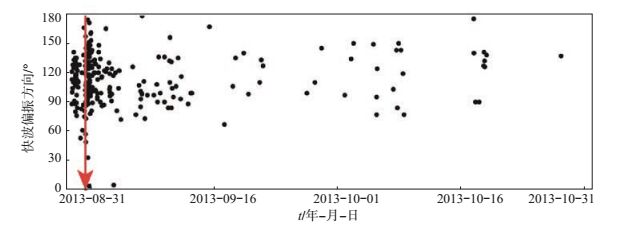

为了进一步分析德钦、得荣交界地震序列S波分裂参数在MS 5.9地震前后的变化特征,绘制BZL流动地震台站在2013年8月29日至10月31日快波偏振方向随时间的变化关系图,见图 4,图中黑色点表示快波偏振方向,红色箭头表示2013年8月31日MS 5.9地震发震时刻。结果显示,在MS 5.2地震发生至MS 5.9地震发生前时段内,离散度较小,平均值为112°±22°;8月31日MS 5.9地震发生后,快波偏振方向出现短时紊乱现象,且随着时间推移有逐渐集中现象(图 4)。由此可知,MS 5.2、MS 5.9地震发生前,德钦、得荣交界地区地壳应力方向有一定集中现象,但2次5级地震的发生使集中的应力得到释放,表现为快波偏振方向紊乱,随后震源区应力场变化逐步恢复。德钦、得荣交界地区地震活动发展,有待跟踪监测。

|

图 4 BZL台站快波偏振方向随时间变化 Fig.4 The temporal variation of fast shear wave polarization directions at station BZL |

慢波延迟时间对地壳中微裂隙的几何形态及密度较为敏感,因此在一定程度上反映了地壳中应力的分布特点(Crampins,1981;Booth D C et al,1990)。根据地壳中微裂隙不同参数对慢波延迟时间的影响,将地震射线与裂隙面夹角15°—45°范围定义为区域1(band-1),地震射线与裂隙面夹角 < 15°范围定义为区域2(band-2)。区域1的慢波延迟时间对地壳应力作用下的微裂隙几何形态较为敏感,而区域2的慢波延迟时间对地壳裂隙密度较为敏感(Crampins, 1999, 2005;GaoY et al,2008)。

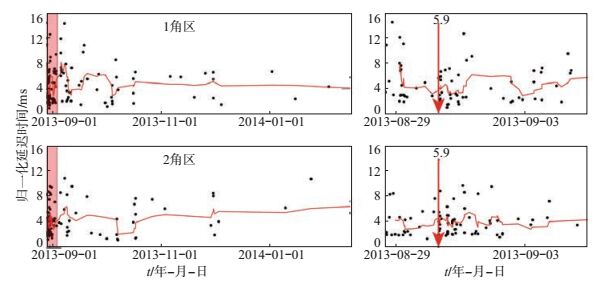

慢波延迟时间离散度较大,本文采用7点滑动平均显示慢波延迟时间的变化趋势,BZL流动台归一化延迟时间随时间的变化见图 5,图中黑色点为归一化的慢波延迟时间,红色实线为7点滑动平均计算结果,红色箭头表示2013年8月31日MS 5.9地震的发震时刻,左侧图中影音区域放大见右侧图。BZL流动地震台站于2013年8月29日架设完成,因此只对MS 5.9地震前后的慢波延迟时间变化进行分析讨论。在MS 5.9地震发生的前1天,观测到BZL流动台慢波延迟时间突然降低,持续至此次地震的发生,此后慢波延迟时间迅速下降,表明此次强震后该震源区地壳应力增加,余震的不断发生使应力得以释放。

|

图 5 BZL台站区域1和区域2慢波每千米延迟时间变化 Fig.5 Variation of the normalized delay times of slow shear wave at BZL station |

利用纵横比与偏振分析相结合的方法,测定2013年8月云南德钦、四川得荣交界2次MS 5.0以上地震震源区BZL流动地震台S波分裂参数,得到272对S波分裂参数,分析得到以下结论:快波偏振优势方向为NWW向,与流动台站附近的德钦—中甸—大具断裂走向和余震序列的长轴一致;快波偏振方向的离散度在MS 5.2、MS 5.9地震前较小,表明2次5级地震前德钦—得荣交界地区地壳应力有一定程度集中,地震后地方局部应力场得到恢复;在MS 5.9地震前1天慢波延迟时间突然降低,表明较大地震发生前地壳应力突然释放,而地震发生后慢波延迟时间迅速增加,随着余震活动导致的地壳应力释放,慢波延迟时间逐渐减小。

感谢云南省地震局为本研究提供波形资料,感谢四川省地震监测中心提供观测报告和地震目录。| 常利军, 丁志峰, 王椿镛. 2013年芦山MS 7.0地震震源区横波分裂的变化特征[J]. 中国科学:地球科学, 2015, 45(2): 161-168. | |

| 常祖峰, 张艳凤, 李鉴林, 等. 德钦-中甸-大具断裂晚第四纪活动的地质与地貌表现[J]. 地震研究, 2014, 37(1): 46-52. | |

| 常祖峰. 2013年云南奔子栏M 5.9地震发生的地震地质背景[J]. 地震地质, 2015, 37(1): 192-207. | |

| 高原, 郑斯华, 王培德. 海南省东方地区1992年小震群剪切波分裂研究[J]. 地球物理学报, 1996, 39(2): 221-232. | |

| 贺赤诚, 李献瑞, 王杰, 等. 云南迪庆5.9级地震构造背景、深部流变结构与发震机制[J]. 中国地质大学学报(地球科学), 2015, 40(10): 1 653-1 666. | |

| 李金, 高原, 徐甫坤, 等. 2014年5月30日盈江6.1级地震序列剪切波分裂研究[J]. 中国地震, 2015, 31(2): 245-252. | |

| 刘莎, 吴朋, 杨建思, 等. 2012年6月24日宁蒗-盐源MS 5.7地震的剪切波分裂探讨[J]. 地震学报, 2015, 37(5): 787-795. DOI:10.11939/jass.2015.05.007 | |

| 罗钧, 赵翠萍, 周连庆. 2013年8月香格里拉德钦-得荣MS 5.9地震序列震源机制与应力场特征[J]. 地球物理学报, 2015, 58(2): 424-435. DOI:10.6038/cjg20150207 | |

| 沈军, 汪一鹏, 任金卫. 中国云南德钦-中甸-大具断裂带第四纪右旋走滑运动//马宗晋. 青藏高原岩石圈现今变动与动力学[C]. 北京: 地震出版社, 2001: 123-136. | |

| 吴朋, 陈天长, 赵翠萍, 等. 2013年芦山MS 7.0地震序列S波分裂特征[J]. 地震学报, 2016, 38(5): 703-718. DOI:10.11939/jass.2016.05.005 | |

| 吴微微, 龙锋, 杨建思, 等. 2013年川滇交界香格里拉-得荣震群序列的重新定位、震源机制及发震构造[J]. 地球物理学报, 2015, 58(5): 1 584-596. | |

| 杨捷, 曾佐勋, 李茂华, 等. 2013年云南香格里拉、德钦-四川得荣交界5.9级地震灾害及发震构造[J]. 中国地质大学学报(地球科学), 2015, 40(10): 1 701-1 709. | |

| 张永久, 高原, 石玉涛, 等. 四川区域地震台网的剪切波分裂研究[J]. 地震学报, 2008, 30(2): 123-134. | |

| 朱新运, 魏红梅, 黄世源. 基于MATLAB的S波分裂软件的研制[J]. 大地测量与地球动力学, 2009, 29(6): 133-138. | |

| MacBethC, 粱慧云. S波分裂研究中几种算法的比较[J]. 地球物理学进展, 1992, 7(4): 75-82. | |

| Booth D C, Crampin S, Evans R, et al. Shear-wave polarizations near the North Anatolian Fault-I. Evidence for anisotropy-induced shear-wave splitting[J]. Geophysical Journal International, 1985, 83(1): 61-73. DOI:10.1111/j.1365-246X.1985.tb05156.x | |

| Booth D C, Crampin S, Lovell J H, et al. Temporal changes in shear wave splitting during an earthquake swarm in Arkansas[J]. Journal of Geophysical Research:Solid Earth, 1990, 95(B7): 11 151-11 164. DOI:10.1029/JB095iB07p11151 | |

| Crampin S. Seismic-wave propagation through a cracked solid:polarization as a possible dilatancy diagnostic[J]. Geophysical Journal International, 1978, 53(3): 467-496. DOI:10.1111/gji.1978.53.issue-3 | |

| Crampin S. A review of wave motion in anisotropic and cracked elastic-media[J]. Wave Motion, 1981, 3(4): 343-391. DOI:10.1016/0165-2125(81)90026-3 | |

| Crampin S, Atkinson B K. Microcracks in the Earth's crust[J]. First Break, 1985, 3(3): 16-20. | |

| Crampin S. Calculable fluid-rock interactions[J]. Journal of the Geological Society, 1999, 156(3): 501-514. DOI:10.1144/gsjgs.156.3.0501 | |

| Crampin S, Peacock S. A review of shear-wave splitting in the compliant crack-critical anisotropic Earth[J]. Wave Motion, 2005, 41(1): 59-77. DOI:10.1016/j.wavemoti.2004.05.006 | |

| Gao Y, Crampin S. Shear-wave splitting and earthquake forecasting[J]. Terra Nova, 2008, 20(6): 440-448. DOI:10.1111/ter.2008.20.issue-6 | |

| Shih X R, Meyer R P, Schneider J F. An automated, analytical method to determine shear-wave splitting[J]. Tectonophysics, 1989, 165(1-4): 271-278. DOI:10.1016/0040-1951(89)90052-8 |

2017, Vol. 38

2017, Vol. 38