2. 中国山西 030025 太原大陆裂谷动力学国家野外科学观测研究站;

3. 中国山西 030900 祁县地震台

2. National Continental Rift Valley Dynamics Observatory of Taiyuan, Shanxi Province 030025, China;

3. Qixian Seismic Station, Shanxi Province 030900, China

地应力应变研究在中国已有几十年历史,苏恺之等 (1991)、牛安福等 (2011)、池顺良等 (2009, 2011, 2013)、邱泽华等 (2009)、刘琦等 (2013, 2014)、谢富仁等 (2005)、吴利军等 (2015)、宋治平等 (2009)等对中国地应力应变观测就不同侧重点进行了分析,给出包括体应变在内的一些地震对应案例。

山西地震前兆台网自2007年“十五”改造后,陆续安装各种数字化地震监测仪器,2008年起正式运行,至今已运行近10年,积累了大量连续可靠的数字观测资料。2009-2010年山西地区相继发生原平、大同、阳曲、河津M 4.0以上地震,是山西数字化台网建成以来山西省境内最有影响的4次地震事件,为开展山西地区数字化地震前兆测项震例研究提供了宝贵资料。代县中心地震台 (以下简称代县台) 位于忻定盆地内部,盆地北部以恒山断块隆起与大同盆地相隔,南部以石岭关横向隆起与太原盆地分开,由北而南由代县、原平、定襄3个凹陷组成,有历史记录以来曾发生3次7.0级以上地震。代县台位置偏僻,周边无密集住户及工厂,观测资料受干扰较小,多年数据连续可靠,本文采用多种方法对代县台体应变观测资料进行分析,以期揭示这些异常与山西地震带4次有感地震的对应关系。

1 观测背景代县台位于山西省代县峪口乡峪里村,地处五台山区边缘、滹沱河支流峪口河北岸二级阶地上,东邻忻定盆地南缘五台山北麓大断裂。台站附近出露岩层为太古界片麻岩系,主要为黑云斜长片麻岩、黑云二长片麻岩、黑云角闪斜长片麻岩夹诸层灰白色石英岩及角闪片麻岩,第四纪覆盖上更新统的黄色、灰黄色黄土状土,全新统的洪积-冲积物及现代砂砾石层。附近含水层分布主要是泉水,表层为现代耕作土层,地表 3 m以下为砾石层,砾石层之上为粉砂土层,水位埋深约45 m。

代县台体应变2007年8月23日升级为“十五”数字化观测系统,启用TJ-Ⅱ C型体积式钻孔应变仪,仪器探头放置于钻孔底部,用水泥砂浆进行稳定固化。体应变钻孔岩性为花岗片麻岩,钻孔直径130 mm,深度58.4 m,钻孔口向下3 m深进行套管保护,钻孔套管高于地面0.2 m。TJ-Ⅱ C型体积式钻孔应变仪自带水位仪,水位探头放置于水面以下10 m以内的位置,不同于专业记录水位仪 (记录值为水面相对于井台面的埋深值),其显示值为探头相对于水面的距离,数据增大表示水位上升 (水量大),数据减小表示水位下降 (水量小)。

2 映震分析2008-2015年山西省共发生4次有感地震,分别为2009年原平4.3级、2010年河津4.8级、大同4.6级、阳曲4.6级,地震参数见表 1(数据来源:中国地震台网中心地震数据服务网http://www.csndmc.ac.cn/正式地震目录)。在此选取代县台体应变观测数据,分析体应变日均值趋势特征,并就年变动态进行对比,分析地震与异常的对应关系。因河津地震震中距较大,在此仅讨论另外3次地震与代县台体应变异常的对应关系。

| 表 1 山西地震带4级地震参数 Tab.1 Parameters of earthquakes with M≥4 of the Shanxi seismic belt |

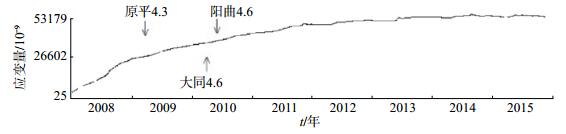

图 1给出代县台体应变数字化正式观测以来的日均值曲线,可见:① 2008年以来,代县台体应变表现为向上变化趋势 (即受压),2008-2011年上升速度快,曲线比较陡峭,其中2008年表现最为突出,2012年起曲线形态转缓,几乎为1条略有波动的直线;② 曲线光滑,无明显年动态特征;③ 3次4级地震发生在曲线上升段,其中,2008年8月至2009年3月曲线加速上升,后发生原平4.3级地震,而大同4.6级和阳曲4.6级地震前,曲线光滑,无明显波动现象存在,异常特征不明显。

|

图 1 代县台体应变日均值曲线 Fig.1 Curves of daily mean values of body strain observation at Daixian Seismic Station |

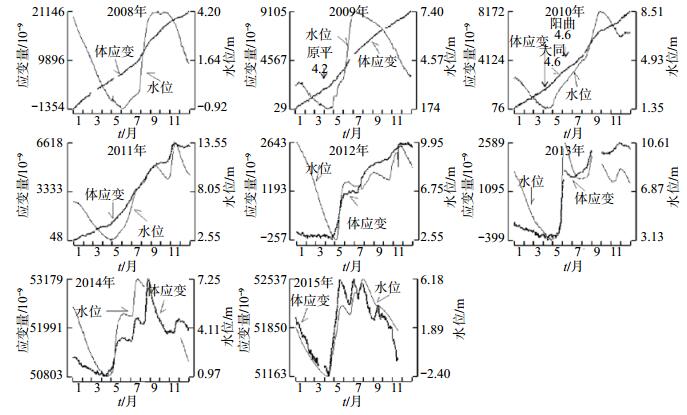

代县台2008-2015年体应变年动态对比曲线见图 2,分析可知,年动态具有以下特点:① 整体可将各年动态按照时间分为3组,即2008年、2009-2011年及2012-2015年,其中2008年整年表现为快速上升,且后半年加速上升,年变幅度大;2009-2011年表现为较为缓慢的上升,曲线起伏波动小,年变幅度居中;2012-2015年曲线不够光滑、存在多次起伏波动,年变幅度小,年动态明显,表现为每年1-4月为下降趋势,4月底至5月初快速上升,之后的6-9月起伏波动,年末表现为平稳变化或下降;② 体应变曲线斜率2008-2015年由大到小逐年变化,曲线由陡峭变为平缓,以2008年体应变年变幅值 (最大值与最小值之差) 为准,分析代县台每年应变量变化,发现2008年应变量超过20 000×10-9,2009年只有2008年的1/2,应变量约为10 000×10-9,而2014年仅为2008年的1/10。

|

图 2 代县台体应变年动态对比曲线 Fig.2 Contrasts curves of the annual dynamic value of body strain observation at Daixian Seismic Station |

地震发生于年变幅大、年变动态特征不明显且曲线持续上升的2008-2010年,见图 2中曲线上圈码数字,其中:① 为2009年原平4.3级地震,② 为2010年大同4.6级地震,③ 为2010年阳曲4.6级地震,可知震中距最小 (21 km) 的原平地震发生在上升幅度最大的2008年之后的几个月内,其余地震发生于上升幅度居中的2010年,该年代县台体应变年动态异常特征不明显,无明显破年变等常见异常特征存在。

2.3 体应变与水位 2.3.1 年动态对比。在地震前兆观测中存在各种来源的干扰,煤矿开采、抽水、降水及灌溉等引起的地下水位变化也是干扰来源之一 (吴利军等,2015)。体应变受浅层水位影响较大,二者存在很好的相关性 (吴利军等,2015),在其他因素影响不大时,出现形态一致的变化特征。为分析水位对体应变的影响,尽可能排除浅表地下水干扰,提取有用信息,选取2008-2015年代县台体应变观测资料及水位数据,进行年变形态对比分析,见图 3。

|

图 3 代县台水位与体应变观测曲线对比 (2008—2015年) Fig.3 Contrast curves of value between water level and body strain at Daixian Seismic Station |

从图 3中代县台体应变与水位之间的年动态对比可知:① 2008-2015年体应变与水位曲线的一致性随时间推移,逐步变化,曲线相似度越来越好,由开始时的明显分离到2015年的高度相似;② 3次4级以上地震发生在二者形态不一致程度居中的2009年、2010年中 (2008年的分离度最高,一致性最差)。以上分析可以认为:水位是引起体应变变化的主要因素,当有其他因素 (如构造应力) 共同影响时,水位不再是体应变单一影响因素,二者的曲线相似度将变差,如2008年、2009年及2010年上半年对比曲线。

2.3.2 相关性分析。为定量了解体应变异常与水位的对应关系,计算2008-2015年代县台2测项日均值相关系数,见表 2,数据显示,2008年、2009年及2013年的相关系数明显小于其他年份,2010年、2011年、2012年 (2012年5-12月相关系数为0.91)、2015年二者相关性较好,相关系数达0.90以上,说明代县台体应变与水位在这些时间段中存在较好的相关性。

| 表 2 代县台体应变与水位原始值及去趋势后相关性 Tab.2 Correlation situation of original data and retrended data of water level and body strain at Daixian Seismic Station |

由表 2、图 3可见,几次4级地震发生在相关性不好的年份或其后1年 (2008-2009年) 中,但2013年、2014年相关性不是特别高,而其后1年并未发生地震,可见异常与地震的对应效果一般。

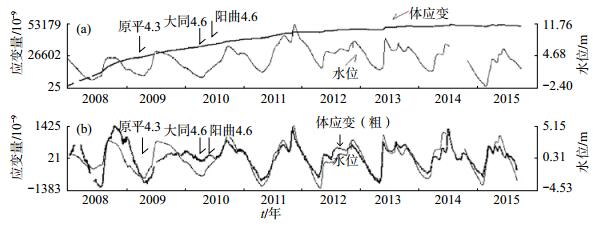

2.4 去趋势分析为去除长趋势影响,突出体应变年动态变化,对代县台体应变及水位观测数据进行去趋势处理,结果见图 4。

|

图 4 2008—2015年代县体应变与水位去趋势处理前后对比曲线 (a) 原始值对比;(b) 各自去趋势后对比 Fig.4 Contrast curves of body strain and water level before and after removing trend at Daixian Seismic Station from 2008 to 2015 |

由图 4可见,体应变原始值曲线为1条光滑曲线,动态特征不明显,与水位相关性差;去趋势处理后,体应变 (图 4中的黑粗线) 表现出明显的年变形态,且与水位年动态相似,表现为春季上升,冬季下降,夏秋起伏波动。

将图 3与图 4进行对比,发现去趋势处理后,体应变与水位观测曲线相似性更好,尤其是2010年下半年至2015年;去趋势后体应变与水位相关系数R(表 2)显示,2010-2015年相关系数达0.90以上,仅有2年R < 0.90,即3次山西4级地震发生前的2008年、2009年,而二者原始值相关系数计算结果 (表 2) 中有4年R < 0.90,且年份分布散乱。该分析结果进一步说明,水位是引起体应变化的主要干扰因素,当体应变与水位相关性较高时,其变化只受水位变化影响;当二者相关性较差时,水位不再是体应变的单一影响因素,由于3次地震正好发生在二者曲线相似性差且相关系数小的年份 (原平地震发生于2009年3月) 或其后几个月 (大同、阳曲地震发生于2010年上半年),说明体应变除受水位干扰变化外,还可能受区域构造应力变化的影响。

从图 4还可观察到,2008年体应变曲线变化幅度在8年中最大,与水位曲线贴合度较差,分析认为,该异常显著的原因为,对应的原平地震与代县台距离最小,仅21 km,且该异常可能与2008年汶川8.0级地震的影响有关;2009年体应变曲线无明显高值点,且与水位曲线贴合不好,2010年上半年体应变曲线下降幅度较小,未出现明显低点,且2009年下半年至2010年上半年曲线总体平直,与其他年份形态不同,可能体现了2010年2次4级地震的异常特征,因震中距较远,异常形态存在差别。

3 讨论刘峡等 (2013)、刘瑞春等 (2014)对山西断陷带地壳运动研究显示,2007-2009年山西全区以挤压作用为主 (1999-2007年断层以张性变形为主),与代县台体应变曲线的快速上升对应,是山西应力增强的体现;研究表明,汶川地震后中国大陆东、西部相对运动强化,块体之间的相对挤压和扭错显著增强,有利于局部应变能积累,可能成为近期山西断陷带中小地震活跃的诱发因素,有利于区域强震的孕育、发生。据王丽凤等 (2013)的研究,2011年日本9.0级地震整体起到卸载中国大陆在板块间挤压过程中所累积应变能的作用,而2011年后代县体应变由上升变化转为近乎1条直线的平稳变化趋势,与其研究结果基本吻合。以上研究结果给出代县体应变异常与山西地震带3次4级以上地震存在对应关系的理论依据,但由于地震发生时观测时间短及原始曲线无明显开始、结束标志,造成异常识别较为困难,需要继续积累资料进行研究。

| 池顺良, 池毅, 邓涛, 廖成旺, 唐小林. 从5.12汶川地震前后分量应变仪观测到的应变异常看建设密集应变观测网络的必要性[J]. 国际地震动态, 2009, 1: 1-13. DOI:10.3969/j.issn.0253-4975.2009.01.001 | |

| 池顺良. 分量钻孔应变仪记录的汶川、芦山强震前兆应变异常[J]. 科技导报, 2013, 12: 27-30. DOI:10.3981/j.issn.1000-7857.2013.27.003 | |

| 池顺良. 日本9级大震前我国钻孔应变网测到两起地块强烈受压事件[J]. 地球物理学进展, 2011, 5: 1583-1587. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2011.05.010 | |

| 刘琦, 池毅, 邓涛, 廖成旺, 阳光, 张贵萍, 陈洁. 2013年芦山MS 7.0地震的震前及临震应变异常[J]. 地震学报, 2013, 3: 296-303. DOI:10.3969/j.issn.0253-3782.2013.03.002 | |

| 刘琦, 张晶, 池顺良, 闫伟. 2013年芦山MS 7.0地震前后姑咱台四分量钻孔应变时频特征分析[J]. 地震学报, 2014, 5: 770-779. | |

| 刘瑞春, 李自红, 赵文星, 张淑亮. 汶川M 8.0地震前后山西地震带水平形变场变化特征研究[J]. 地震工程学报, 2014, 3: 634-638. DOI:10.3969/j.issn.1000-0844.2014.03.0634 | |

| 刘峡, 马瑾, 占伟, 张风霜, 梁福逊, 傅容珊. 汶川地震前后山西断陷带的地壳运动[J]. 大地测量与地球动力学, 2013, 5: 5-10. | |

| 牛安福, 张凌空, 闫伟, 吉平. 中国钻孔应变观测能力及在地震预报中的应用[J]. 大地测量与地球动力学, 2011, 2: 48-52. | |

| 邱泽华, 周龙寿, 池顺良. 用超限率分析法研究汶川地震的前兆应变变化[J]. 大地测量与地球动力学, 2009, 4: 1-4. | |

| 宋治平, 薛燕. 华北中强地震前兆特征研究[M]. 上海科学技术出版社, 2009: 96-99. | |

| 苏恺之. 钻孔应变仪的地震监测能力[J]. 地震, 1991, 5: 38-46. | |

| 王丽凤, 刘杰, 赵金贵, 赵静. 2011年日本9.0级地震的同震位错以及震后应力松弛过程对中国大陆的影响[J]. 地震, 2013, 4: 238-247. DOI:10.3969/j.issn.1003-3246.2013.05/06.044 | |

| 吴利军, 陈正位, 李函谷, 徐磊, 安巴雅尔, 徐顺强. 大地震前体应变临震异常现象[J]. 震灾防御技术, 2015, 1: 151-162. DOI:10.11899/zzfy20150116 | |

| 吴利军, 胡澜, 戴娅琼, 鲍玉静, 徐磊, 冯琼松. 昌平北大200号台Sacks体应变干扰分析与震例研究[J]. 内陆地震, 2015, 3: 203-212. | |

| 谢富仁, 邱泽华, 王勇, 苏恺之, 欧阳祖熙. 我国地应力观测与地震预报[J]. 国际地震动态, 2005, 5: 54-59. DOI:10.3969/j.issn.0253-4975.2005.05.009 |

2017, Vol. 38

2017, Vol. 38