2. 中国河北 056001 邯郸市地震局;

3. 中国河北 055350 红山基准地震台

2. Earthquake Administration of Handan City, Hebei Province 056001, China;

3. Hongshan Benchmark Seismic Station, Hebei Province 055350, China

地震前电磁辐射现象受到广泛关注,地震孕育和发生过程中会产生低频电磁辐射,监测低频电磁信号异常已成为一种重要的地震短临预测方法(陈智勇等,1989;潘怀文,1998;陈化然等,2008;李美等,2008;张建国等,2010)。岩石物理实验证实,在压应力影响下,岩石破裂前积累的部分能量通过电荷位移转变为静电场和电磁辐射(Gershenzon N et al,2001)。大量研究结果表明,电磁辐射已成为一种较好的地震短临预测研究手段。袁家治等(1996)认为,电磁辐射异常信号对震情发展具有较好的连续跟踪能力;关华平等(1995)总结了唐山地震后中国使用5种仪器观测0.01—20 Hz超低频及几千赫至几十千赫震前电磁辐射的研究结果;钱书清等(1996)发现,在1989年大同5.5级地震前2个月出现超长周期电磁异常;乔子云等(2012)通过河北省数字电磁辐射的应用研究,发现震前一个半月或几天内能观测到异常信号;张国苓等(2014)对首都圈地区多种观测仪器的数字电磁辐射变化特征进行系统分析和总结。

河北邯郸小北堡台成立于20世纪80年代初,1980年10月起开展准静电场观测和研究工作,该观测属于电磁辐射的一种,观测频段在50 Hz以下,先后使用2套观测系统,产生2套观测数据。邯郸准静电场投入观测以来,取得大量原始记录图纸和观测数据,目前观测环境较好,观测数据连续可靠。郭勇等(1984)、李彦堂等(1991)利用邯郸准静电场第1套观测数据,对震前电磁信息进行了总结和研究。本文拟对第2套观测数据进行全面梳理和总结,识别和排除常见干扰因素;通过震例总结,研究异常变化特征,确定短期预报指标,初步探讨异常信息与地震的关系,以便更好了解和使用邯郸电磁观测资料,使其在震情跟踪中发挥应有作用,为地震预报服务。

1 观测概况河北邯郸小北堡台位于河北省南部太行山前断裂与磁县、大名隐伏断裂的交汇部位(图 1),该区小震活动频繁,历史上曾发生磁县7.5级强震,台址远离铁路、公路和大型厂矿,台站周围无大型电器设备。

|

图 1 邯郸小北堡台地质构造 Fig.1 Tectonic map around Xiaobeipu station in Handan area |

邯郸准静电场先后使用2套观测系统,第1套由两对柱状电极和EWY-103圆图电子电位差计组成,布设磁南北(NS)和磁东西(EW)2个测向,电极埋深4 m,极距50 m,1980年10月投入观测,2002年7月停测;第2套由两对柱状电极和3056记录仪组成,克服原记录方式记录范围小、无法改变走纸速度的缺陷,比原系统扩大了量程,可调节走纸速度,能展现记录曲线快速摆动(即脉冲组)的真实形态,更能直接反映准静电场变化,布设磁南北(NS)和磁东西(EW)2个测向,电极埋深4 m,极距40 m,1998年4月观测至今。2套观测系统参数见表 1,准静电场布极见图 2。

| 表 1 观测系统参数 Tab.1 The parameter of observation system |

|

图 2 邯郸准静电场布极平面示意 Fig.2 The electrode dipoles distribution for Handan quasi-electrostatic field |

邯郸准静电场原始记录包含正常变化、异常信息和干扰信息。实际观测表明,正常情况下,记录曲线是稳定在某一数值的直线,为正常变化;当出现左右摆动或明显偏离正常曲线时即为非正常变化,包括异常信息和干扰信息。通过全面梳理和总结,发现邯郸准静电场干扰因素主要有雷电、抽水、施工等,可通过查看原始记录图纸和观测日志进行识别和排除。

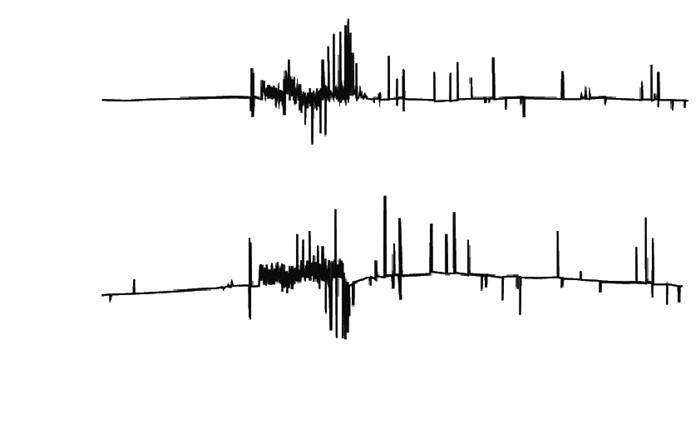

2.1 雷电干扰2013年5月23日受雷雨天气干扰,邯郸准静电场EW、NS方向在20时前后同步出现双向脉冲变化,呈现高频干扰,脉冲最大幅度为10 mV/m(图 3)。雷电干扰的特点是,准静电场2个测向同步记录干扰,可查阅当时天气情况进行识别和排除。

|

图 3 2013年5月23日准静电场雷电干扰曲线 Fig.3 Quasi-electrostatic field disturbed by lightning on May 23, 2013 |

图 4为邯郸准静电场1998年6月2日记录的抽水干扰曲线,其中NS测向干扰信息明显,EW测向不明显。由图 4可见,在抽水期间,NS测向数值呈现有规律的持续下降,最大幅度为8.5 mV/m,停止抽水后逐渐回升。经调查,在小北堡台北约70 m处用于苗圃灌溉的潜水井,距北电极约100 m,导致抽水时NS测向受干扰较明显。抽水干扰只在准静电场某一测向显示,可根据水井位置进行识别和排除。现该水井已被填平,抽水干扰消失。

|

图 4 1998年6月2日准静电场抽水干扰 Fig.4 Quasi-electrostatic field disturbed by pumping on June 2, 1998 |

2012年4—10月、2013年1—5月,邯郸准静电场原始图纸上多次记录到双向脉冲组变化,且EW、NS测向同步出现,时间均在21时前后,此规律性信息是干扰的可能性较大。经调查核实,在小北堡台东南方向300 m处的万聚房产当时正在进行建筑施工,准静电场变化与施工现场的工程勘探、地基开挖及地面施工时间段相吻合,2013年2月3日记录的施工干扰曲线见图 5。可见施工干扰一般在准静电场两个测向同步出现,且每天出现的时间点与施工时间比较一致,可通过现场调查进行识别和排除。

|

图 5 2013年2月3日准静电场施工干扰 Fig.5 Quasi-electrostatic field disturbed by construction on Feb.3, 2013 |

采用1999—2014年邯郸准静电场第2套观测系统数据(原始记录图纸),以邯郸小北堡台为中心,选取16次地震作为震例进行分析,选取标准为:150 km范围内MS≥3.5、300 km范围内MS≥4.0、400 km范围内MS≥5.0、500 km范围内MS≥6.0及1 500 km范围内MS≥7.0地震,地震目录以正式出版的《中国地震目录》为准。对震前出现的异常信息进行详细统计,包括异常开始及结束时间、异常形态、最大幅度等,具体信息见表 2。

| 表 2 地震前邯郸准静电场原始记录异常信息统计 Tab.2 The abnormal information statistical of the Original record of Quasi-electrostatic field before earthquake |

以2006年7月4日河北文安5.1级和2010年10月24日河南太康4.7级地震为例,对邯郸准静电场原始记录图纸震前异常进行详细分析和总结。

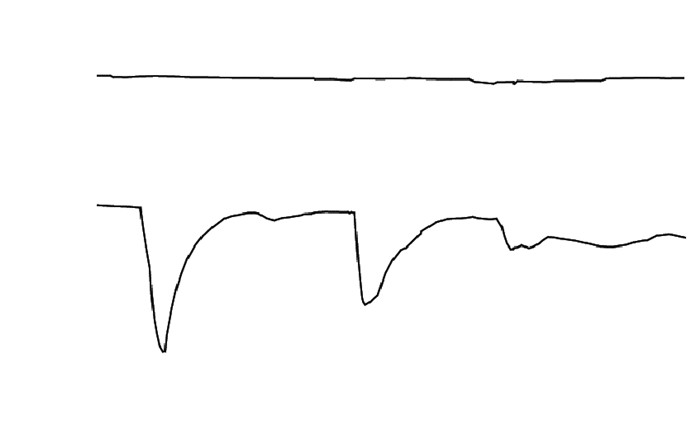

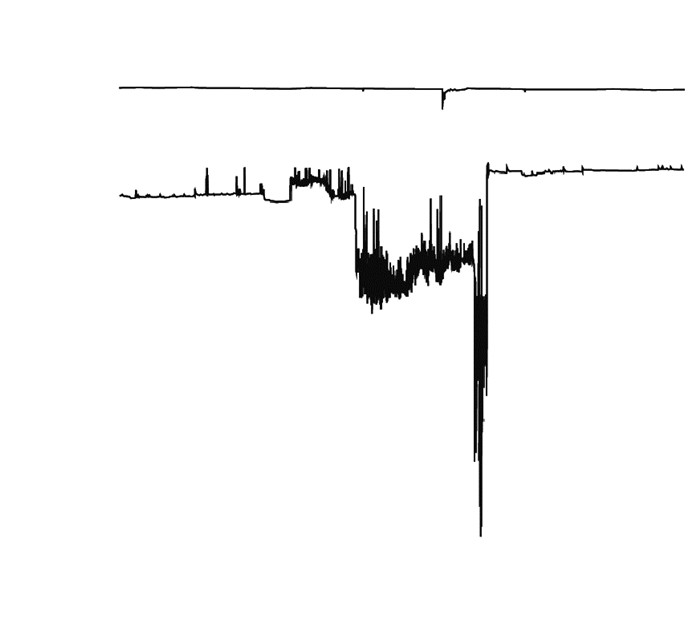

3.1 2006年7月4日文安5.1级地震文安5.1级地震前,邯郸准静电场于2006年5月13日至7月4日记录到异常信息,异常形态为双向脉冲组、缓变、突变、U型波和V型波等,异常幅度为13—230 mV/m(表 2)。图 6为2006年5月24日邯郸准静电场原始图纸记录的异常信息,其中NS向异常较突出,于12时05分至19时15分记录到异常信息,异常形态表现为正向和双向脉冲,最大幅度为230 mV/m;EW向于18时00分至15分记录到负向突跳和缓升变化,异常幅度为15 mV/m。

|

图 6 2006年7月4日文安5.1级地震前异常形态 Fig.6 The abnormal characteristics before Wen'an MS 5.1 earthquake |

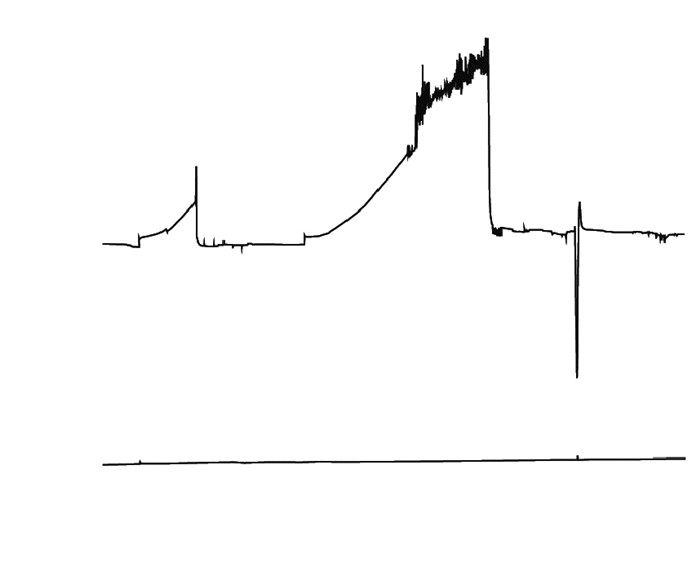

河南太康4.7级地震前,邯郸准静电场于2010年8月9日至10月20日记录到异常信息,异常形态为双向脉冲组、缓变、突变等,异常幅度为25—150 mV/m(表 2)。图 7为2010年10月2日至3日邯郸准静电场原始图纸记录的异常信息,其中EW向异常较突出,于10月2日21时出现缓升变化,10月3日04时23分记录到双向脉冲组,10月3日09时出现突降变化,异常幅度为40 mV/m。

|

图 7 2010年10月24日太康4.7级地震前异常形态 Fig.7 The abnormal characteristics before Taikang MS 4.7 earthquake |

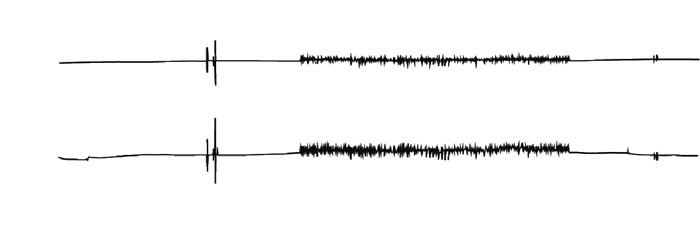

利用表 2给出的16次震例,分别统计每次地震的异常时间。关于异常时间的约定:在准静电场日均值变化曲线上,震前任意一个波峰(或波谷)和相隔一个的波峰(或波谷)日期分别用T1、T2表示,T1、T2间隔天数为异常时间T。以异常时间的对数lgT为横坐标,以地震MS震级为纵坐标,绘出散点图,见图 8,发现lgT与MS存在一定线性相关,给出线性相关公式

|

图 8 震级与异常时间关系 Fig.8 The relation between earthquake magnitude and anomalous time |

| $ {M_{\rm{S}}} = a\lg T + b $ | (1) |

利用最小二乘法线性拟合,求解

| $ a = \frac{{n\sum {({M_{\rm{S}}} \times \lg T)} - \sum {{M_{\rm{S}}}} \times \sum {\lg T} }}{{{{(\sum {\lg T})}^2} - {{(\sum {\lg T})}^2}}} $ | (2) |

| $ b = \frac{{\sum {{{(\lg T)}^2}} \times \sum {{M_{\rm{S}}}} - \sum ({M_{\rm{S}}} \times \lg T) \times \sum {\lg T} }}{{n{{\sum {(\lg T)} }^2} - {{(\sum {\lg T} )}^2}}} $ | (3) |

可得:a = 3.5,b =-0.6。则震级与异常时间的关系式为:MS = 3.5lgT-0.6。

由表 2和图 8可知:异常出现后,大多在3个月内发震,震级和异常信息持续时间成正比,震级越大,异常持续时间越长。

5 结论通过对邯郸准静电场观测资料的全面梳理和总结,发现干扰因素主要有雷电、抽水、施工等,通过查看原始记录图纸和观测日志,可以进行识别和排除。一般,系统干扰较小,原始记录曲线平直,但在发震前几小时,甚至更长一段时间里,断断续续记录到特有的不规则脉动曲线。通过对16次震例进行分析,可以得出邯郸准静电场观测的异常变化特征为:① 异常形态有突变、缓变、U形波、V形波、锯齿波、脉冲和脉冲组等;② 信息强度从几毫伏到几百毫伏,有时甚至超出图纸范围;③ 多数地震前信息量由少至多、再转多为少或平静直至发生地震;④ 异常出现后,大多在3个月内发生地震,震级和异常信息持续时间成正比,震级越大,异常持续时间越长。

| 陈化然, 杨冬梅, 李琪, 等. 1980年以来我国电磁辐射地震前兆信息的观测与研究[J]. 中国地震, 2008, 24(2): 180-186. | |

| 陈智勇, 杜小泉. 地震电磁波前兆特征[J]. 地震地磁观测与研究, 1989, 10(5): 40-43. | |

| 关华平, 刘桂萍. 震前电磁辐射异常与地震关系研究[J]. 地震学报, 1995, 17(2): 237-246. | |

| 郭勇, 李彦堂. 震前电磁波信息探讨[J]. 地震研究, 1984, 7(3): 365-372. | |

| 李美, 卢军. 地震电磁辐射前兆异常特征和异常指标关系研究[J]. 地震, 2008, 28(4): 112-120. | |

| 李彦堂, 郭勇. 震前电磁信息观测[J]. 地震学报, 1991, 13(1): 121-124. | |

| 潘怀文. 中国地震地磁观测系统发展展望[J]. 地震, 1998, 18(Z1): 115-119. | |

| 钱书清, 陈智勇, 李彦堂, 等. 大同5.5级地震前的电磁前兆信号[J]. 地震地磁观测与研究, 1996, 17(1): 54-59. | |

| 乔子云, 张跃刚, 丁瑞同, 等. 河北省数字电磁扰动应用研究[J]. 地震地磁观测与研究, 2012, 33(2): 67-73. | |

| 袁家治, 高桥耕三, 钱书清, 等. ULF和VLF地震电磁辐射的观测与研究[J]. 地震学报, 1996, 18(2): 272-275. | |

| 张国苓, 乔子云, 贾立峰, 等. 首都圈数字电磁波变化特征[J]. 地震地磁观测与研究, 2014, 35(1): 104-108. | |

| 张建国, 刘晓灿, 姚丽, 等. 汶川8.0级大地震前电磁扰动异常变化特征初步研究[J]. 地震地磁观测与研究, 2010, 31(5): 56-60. | |

| Gershenzon N, Bambakidis G. Modeling of seismo-electromagnetic phenomena[J]. Russian Journal of earth sciences, 2001, 3(4): 247-275. DOI:10.2205/2001ES000058 |

2017, Vol. 38

2017, Vol. 38