2. 自然资源部航空地球物理与遥感地质重点实验室, 北京 100083

2. Key Laboratory of Airborne Geophysics and Remote Sensing Geology, Ministry of Natural Resources, Beijing 100083, China

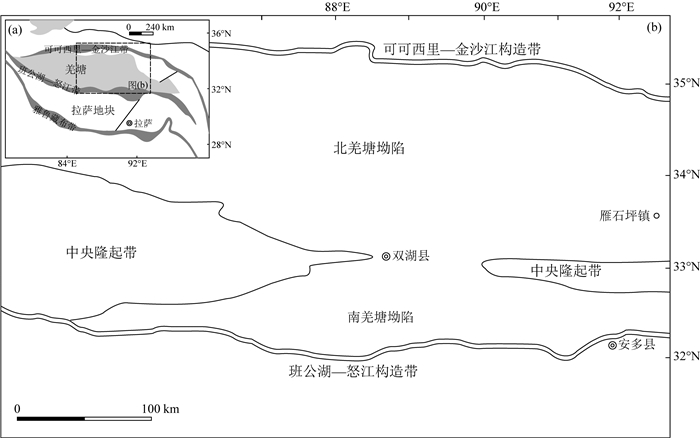

羌塘盆地位于青藏高原北部, 是我国最大的中新生代海相沉积盆地, 其南北边界分别为班公湖—怒江、可可西里—金沙江缝合带(图 1).在该盆地中部存在一条构造变形极其复杂的隆起带, 该带在平面上呈向西散开、向东收敛的特征, 将盆地分为南北两个坳陷, 并控制了盆地内沉积相带展布和盆地后期构造变形, 因此是了解羌塘盆地发育、演化的突破口, 同时也是研究印度、欧亚板块碰撞的重要窗口(李才等, 2009; Li et al., 2018; Zhang et al., 2019; Xu et al., 2020).

|

图 1 羌塘盆地区域构造格架图(据王剑和付修根, 2018) Fig. 1 Tectonic sketch of the Qiangtang Basin (modified from Wang and Fu, 2018) |

双湖以东区域由于中生代沉积地层的覆盖导致中央隆起带界线不明, 已有的关于中央隆起带的基础地质研究工作多集中于双湖以西的冈玛错、玛依岗日、查桑(Li et al., 2009; Dan et al., 2018; Zhai et al., 2018; Liu et al., 2019).关于中央隆起带的空间展布范围, 目前观点不一:(1)赵文津等(2006)、熊盛青等(2013)结合1:100万航空磁测图和地面重力图认为“中央隆起带”在双湖东部不存在; (2)地球物理综合研究(如重力、大地电磁、深地震测深、宽频带地震等)表明羌塘中央隆起横贯羌塘盆地, 东西长近400 km, 南北宽10~100 km(邹长桥等, 2012; 吴蔚等, 2017; 曾思红等, 2017; Lu et al., 2015; Zeng et al., 2015).另外, 中央隆起带成因尚无定论, 主要观点包括金沙江洋关闭时所形成的增生楔(Sengor and Okurogullari, 1991)、早二叠世发育的初始陆间裂谷(邓万明等, 1996)、金沙江缝合带闭合时向南俯冲到羌塘地块下形成的隆起(Kapp et al., 2000)、岛弧带(Pan et al., 2012)、古特提斯洋在晚三叠世关闭时形成的混杂岩带(Liu et al., 2011; Xu et al., 2020), 同时也是冈瓦纳大陆与欧亚大陆在古特提斯阶段的分界线(Li et al., 2009; Zhu et al., 2013; Zhao et al., 2015).造成以上迥然不同认识的最主要原因是不确定羌塘盆地是否存在横贯东西的“中央隆起带”、缺乏对其深部构造特征的约束.

尽管羌塘盆地在新生代经历了强烈的火山活动和东西向伸展, 但羌塘中央隆起带深部构造仍有被保存下来的潜力(贺日政等, 2009; 邹长桥等, 2012; Lu et al., 2013), 洞悉这些记录着中央隆起带形成过程的深部构造可以深化对羌塘盆地区域构造演化的认识.2016年10月至2018年12月, 中国自然资源航空物探遥感中心在羌塘盆地开展了1:20万高精度航空重、磁综合调查研究, 获取了截止目前最大比例尺和最高精度的航空重、磁数据, 使得借助地球物理手段解决上述深部地质问题成为可能.本研究围绕羌塘盆地构造特征及演化过程这一关键科学问题, 使用最新航空重、磁数据来约束羌塘中央隆起带的空间展布, 解析其深部构造格架, 总结其基底性质, 揭示其地质成因.

1 地质背景 1.1 区域地质概况羌塘盆地的形成演化先后经历了早古生代克拉通阶段、晚古生代裂谷化阶段、早中生代反转阶段和晚中生代之后变形改造阶段, 以燕山—喜马拉雅期的构造变形最为强烈(Xu et al., 2013; Zhang et al., 2019).区域不整合面、沉积-构造演化旋回特征以及重、磁、电、二维反射地震等地球物理资料综合表明羌塘盆地在古生代至中生代具有稳定前寒武纪结晶基底(孔令耀等, 2014; 吴蔚等, 2017; 曾思红等, 2017).而羌塘盆地在晚三叠世-早白垩世的演化过程可以概况为盆地开启、扩张、萎缩与消亡, 这一时期盆地经历了多旋回的海侵与海退(南征兵等, 2013; 王剑和付修根, 2018), 形成出露面积最广、沉积最连续的中生代地层.另外, 盆地内中生界断裂发育、褶皱强烈, 表明在中生代沉积结束后有强烈的变形发生(Liu et al., 2017).

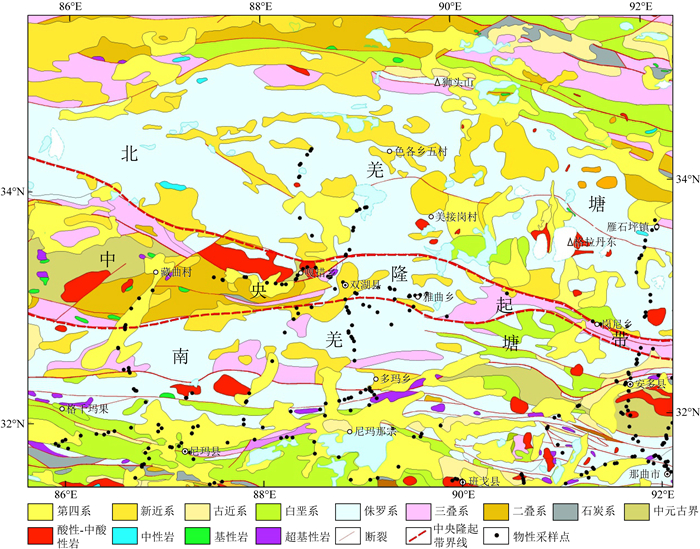

羌塘盆地内前寒武纪至第四纪地层均有不同程度的出露, 但以中生代海相沉积最为发育(Kapp et al., 2005; Zhang et al., 2019).其中前寒武系是一套中深变质岩系, 主要分布于冈玛错、玛依岗日、查桑至西雅尔岗一线(Liu et al., 2016; Wang et al., 2019); 该套地层含片岩、片麻岩、角闪岩以及蓝闪石片岩, 表明该带发生过动力变质作用(Tang and Zhang, 2014; Zhang et al., 2014, 2017).古生界(奥陶系至二叠系)主要为一套海相碎屑岩-碳酸盐岩沉积, 零星出露于尼玛、双湖等地(Hu et al., 2015).三叠系和侏罗系分布较广, 是羌塘盆地主要油气勘探目的层(孔令耀等, 2014; 付修根等, 2015).白垩系以陆相红色磨拉石建造及火山岩相为主, 出露极为零星(王剑和付修根, 2018).古近系双湖组以及新近系康托组、唢呐湖组、石平山组在盆地零星分布, 第四系广泛分布(图 2).另外, 在中央隆起带产出一套由前奥陶纪片岩、二叠纪玄武岩和晚三叠世花岗闪长岩组成的构造杂岩体(Zhai et al., 2013a; Wu et al., 2016).

|

图 2 羌塘盆地区域地质图(据叶天竺等, 2017修改) Fig. 2 Geological map of the Qiangtang Basin (modified from Ye et al., 2017) |

本研究实测物性数据结果显示区内地层密度随时代变老而逐渐增大.新生界岩性以紫红色砂砾岩、泥岩为主, 表现出低密度特征, 密度值为1.88~2.52 g·cm-3, 构造层平均密度值约2.50 g·cm-3.中生界岩性以砂岩、碳酸盐岩为主, 显示出中等密度特征, 密度为1.82~2.85 g·cm-3, 构造层平均密度值约2.61 g·cm-3, 与上覆地层之间的密度差约为0.11 g·cm-3.古生界岩性以灰岩、硅质岩、白云岩为主, 表现出高密度特征, 地层密度为2.65~2.89 g·cm-3, 构造层平均密度值约2.67 g·cm-3, 与上覆地层之间的密度差约为0.06 g·cm-3.前寒武系岩性以大理岩、片麻岩为主, 显示出高密度特征, 密度为2.70~2.91 g·cm-3, 构造层平均密度值为2.77 g·cm-3, 与上覆地层之间的密度差约为0.10 g·cm-3.

羌塘盆地内变质结晶基底磁性强, 如聂荣岩群片麻岩磁化率最高达6418×10-5SI, 平均值为3148×10-5SI; 变质岩(硅质岩、石英岩、大理岩、板岩、石英片岩、石英云母片岩、绿泥片岩)磁性较弱, 磁化率值0~150×10-5SI, 平均值为30×10-5SI; 而中生界、古生界碳酸盐岩和碎屑岩基本无磁性, 磁化率值均小于30×10-5SI.盆地内中基性火山岩、中酸性侵入岩(黑云母花岗岩、二长花岗岩、花岗闪长岩、闪长岩)和基性、超基性岩具有磁性强、剩磁较大的特点, 是引起区域升高正磁场和航磁局部异常的主要因素.

2 地球物理特征 2.1 数据采集与处理本次1:20万航空重磁测量的测线按南北向布置, 间距2 km, 与羌塘盆地内主要地质构造的走向基本垂直; 切割线为东西向, 间距20 km.选用空中国王350ER飞机搭载GT-2A航空重力仪、HC-2000航空磁力仪及GPS定位系统开展测量作业, 航空重力仪、磁力仪的采样率分别为2次/s、10次/s, 飞行速度380 km/h.本次航磁测量和布格重力测量的总精度分别为±0.84 nT、±1.19×10-5 m·s-2; 平均离地高度1087.9 m, 测网疏密度2000 m±58.3 m; 差分GPS导航定位精度<1 m, 速度精度<0.05 m·s-1; 以上各项实测技术指标均优于行业规范及专业技术要求.羌塘盆地前期仅开展1:100万航磁(磁测总精度±2.92 nT)和1:100万地面重力调查(布格重力总精度±2.0×10-5 m·s-2), 受恶劣的自然条件限制在部分高山、冰盖及湖泊地区根本没有实测重力数据; 航磁数据虽然点距与本次测量相当, 但测线间距在10 km左右.因此, 本次调查不仅在测量比例尺和精度方面有较大改善, 而且重磁异常空间分辨率也有显著的提升.

航空重磁数据处理主要使用GT公司提供的软件、加拿大OASIS Montaj软件、中国自然资源航空物探遥感中心自主研发的GeoProbe软件.首先, 对野外采集的航空重、磁数据进行预处理, 其中航重数据预处理包括差分GPS解算、坐标投影转换、滤波处理、正常场改正等; 航磁数据预处理包括坐标投影转换、正常场校正、磁日变校正等.然后, 对航重数据进行切割线法调平和微调平和微调平处理、地形改正、布格改正处理; 对航磁数据进行滞后校正、切割线法调平和微调平处理.再运用双次样条插值法进行网格化处理, 形成500 m×500 m的航空重、磁原始测量网格数据, 编制航空布格重力异常图、航磁ΔT平面图等基础图件.

为提高航空重磁异常对不同地质构造的分辨能力, 本文采用频率域算法对原始测量数据进行了各种转换处理计算.例如, 为了压制地表干扰、突出深部场源信息, 进行了不同高度的向上延拓处理; 为了突出浅部场源信息, 进行了垂向导数及剩余异常计算等.另外, 为了消除斜磁化作用影响, 本研究中还对航磁数据进行了原平面化极处理.在此基础上, 进一步开展了数据转换处理和成果解释图件的编制工作.

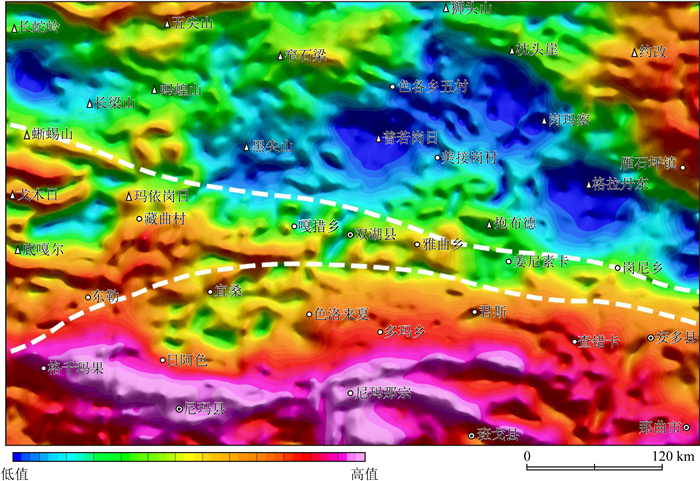

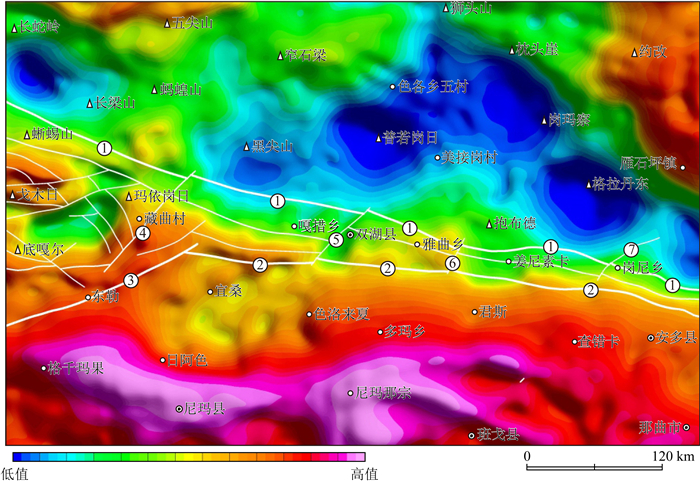

2.2 区域重磁场特征羌塘盆地重、磁场总体表现为“三带、两区”的格局.“三带”指三条总体呈近东西向展布的大型重磁线性异常带, 自北向南分别为西金乌兰—金沙江、中央隆起、班公湖—怒江线性异常带, 这三条异常带的重磁异常特征清晰, 连续性好, 易于识别.“两区”指北羌塘、南羌塘重磁异常区, 两者之间的界线为中央隆起重磁异常带.由于受测量比例尺、仪器精度等制约, 以往的重、磁调查对中央隆起重磁异常带特征的刻画不够清晰, 从而导致不同学者对于双湖以东地区是否存在中央隆起带持有不同观点(赵文津等, 2006; 贺日政等, 2009; 熊盛青等, 2013).本次大比例尺、高精度航空重磁综合调查, 实现了对中央隆起带重磁异常信息的清晰刻画, 其总体呈现为信息丰富、连续性好、边界清晰的大型线性异常带, 是区域重、磁场的重要分界线.

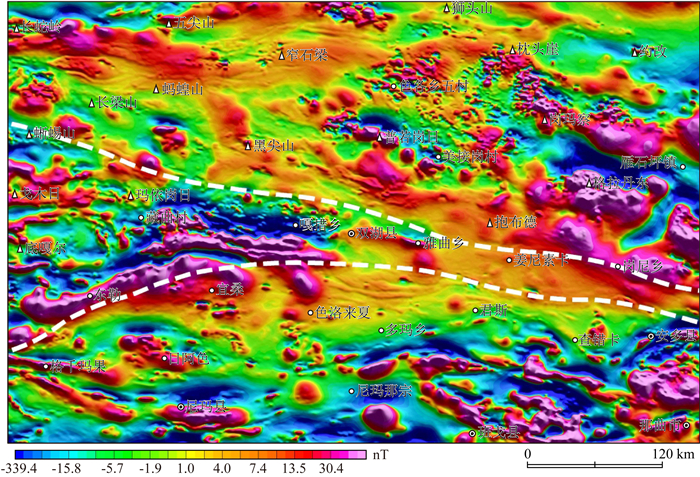

以中央隆起重磁异常带为界, 南、北羌塘坳陷重磁异常特征差异显著.北羌塘异常区总体表现为“布格重力低、磁力高”; 而南羌塘异常区正好与之相反, 表现为“布格重力高、磁力低”(图 3, 4).北羌塘发育众多大型团块状重、磁异常, 布格重力值多在-590×10-5 m·s-2到-570×10-5 m·s-2之间, 极小值位于普诺岗日、格拉丹东等地, 其中普诺岗日布格重力异常值为-604×10-5 m·s-2, 也是整个羌塘盆地的重力极低点; 航磁异常背景值较高, 发育众多强烈升高的局部异常, 如普诺岗日、格拉丹东等地区航磁异常值多超过200 nT, 异常规模大, 特征明显.南羌塘异常区表现为向南逐渐抬升的大型重力梯级带, 布格重力值明显高于北羌塘, 多在-560×10-5 m·s-2到-545×10-5 m·s-2之间; 南羌塘异常区磁场总体弱于北羌塘, 局部航磁异常规模也明显较小, 异常值多在50 nT至100 nT之间.由于重磁异常信息是深部地质构造的综合反映, 因此南北羌塘的重磁场差异表明两者在基底、构造、岩浆岩等众多方面存在明显的不同.

|

图 3 羌塘盆地航空布格重力图 Fig. 3 Color grid of the airborne Bouguer gravity in the Qiangtang Basin |

|

图 4 羌塘盆地航磁ΔT图 Fig. 4 Regional aeromagnetic (ΔT) anomalies in the Qiangtang Basin |

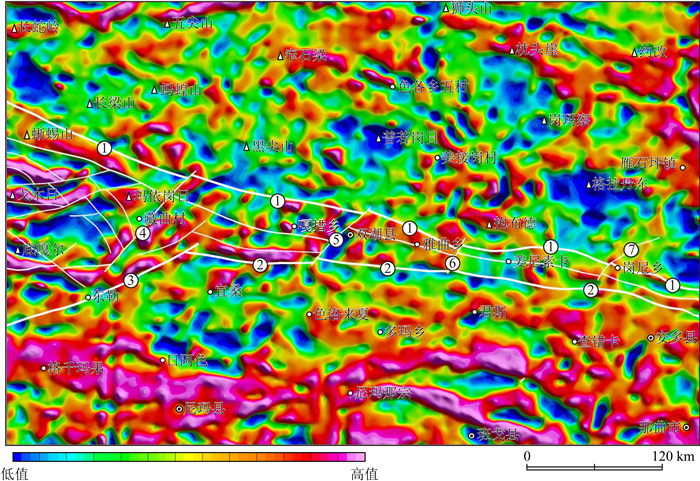

重、磁场划分的断裂构造特征以及区调资料综合表明, 中央隆起带夹持于北西向、近东西向、北东东向三组断裂带之间, 其中近东西向和北西向构造对隆起带的形成和发展起主导作用.

(1) 中央隆起带北缘断裂(F1)

该断裂带为羌塘盆地中央隆起的北界, 区内长约620 km.断裂两侧主要出露侏罗系和三叠系, 并见少量新近系.在布格重力图中该断裂表现为不同重力场的分界线及大型线性异常梯级带(图 3).在布格重力垂向一次导数图中更加清晰, 表现为大型线性异常梯级带(图 5); 在上延重力异常图中, 该断裂仍有清晰表现, 显示该断裂为岩石圈深大断裂(图 6).

|

图 5 中央隆起带断裂在航空布格重力垂向一次导数图上反映 Fig. 5 Diagram of the vertical first derivative for airborne Bouguer gravity in the Qiangtang Basin, including the fault systems of the central uplift zone |

|

图 6 羌塘盆地航空布格重力上延5 km图 Fig. 6 Upward continuation 5 km of airborne Bouguer anomalies in the Qiangtang Basin |

该断裂在航磁ΔT化极异常等值线平面图、航磁ΔT化极垂向一次导数图上线性特征明显, 显示为断续延伸的串珠状正异常带和不同磁异常的错动带(图 4, 7).该断裂在双湖以西、岗尼以东地质图上均有出露, 在双湖—雅曲—岗尼地区由于地表覆盖和基底埋深增加, 地表行迹不明显, 这正是造成羌塘盆地是否存在横贯东西的中央隆起带认识分歧的原因(赵文津等, 2006; 贺日政等, 2009; 熊盛青等, 2013).本次重磁资料清晰反映该断裂带连续穿过上述地区, 这与前人通过大地电磁、深地震测深、宽频带地震等方法得到的认识吻合(邹长桥等, 2012; 吴蔚等, 2017; 曾思红等, 2017; Lu et al., 2015; Zeng et al., 2015).值得注意的是, 前人多是通过剖面测量方法识别出该断裂的存在, 而本文通过大范围航空重磁资料详细划分了该边界断裂位置及其延伸, 为证实中央隆起带的存在提供了更为详实的证据.

|

图 7 中央隆起带断裂在航磁ΔT化极垂向一次导数图上反映 Fig. 7 Diagram of the vertical first derivative for reduced-to-pole regional aeromagnetic anomaly (ΔT) in the Qiangtang Basin, including the fault systems of the central uplift zone |

(2) 中央隆起带南缘断裂(F2)

该断裂带(F2)与角木错断裂(F3)共同组成羌塘盆地中央隆起带的南界, 区内长约450 km.断裂两侧出露地层时代主要为三叠纪、侏罗纪.断裂在重磁场中反映清晰, 其两侧重、磁场信息截然不同.在布格重力图中该断裂表现为不同重力场的分界线及大型线性异常梯级带(图 3).在布格重力垂向一次导数图中更加清晰, 表现为大型线性异常带, 说明断裂两侧地质体密度差异明显, 断面较陡(图 5).在航磁ΔT垂向一次导数图上, 断裂南侧局部异常发育, 异常形态多样、走向各异; 断裂北侧磁场面貌较为简单, 表现为平缓升高背景场中叠加带状升高正异常, 局部异常走向与中央隆起带走向一致(图 7).

高精度航空重、磁资料显示该断裂在双湖—雅曲—岗尼一带仍有明显的异常, 并且异常连续性较好.在该断裂带桃形湖地区产出一套与大洋中脊玄武岩地球化学特征类似的变质基性岩, 被认为是古洋壳的残片(Zhai et al., 2013b).另外, 在双湖以东的才多茶卡、雅曲等产出有晚古生代放射虫硅质岩和典型的蓝片岩(朱同兴等, 2006; Zhai et al., 2011), 说明该断裂及沿断裂带分布的双湖构造混杂岩在这里应该继续向东延伸, 构成了(隐伏)中央隆起带的主体.

(3) 近南北向断裂系(F4、F5、F6、F7)

在羌塘盆地内部, 除了发育大规模的东西向走滑断裂, 还发育东西向的伸展构造, 并形成近南北走向的断裂(雍永源, 2012; 曾思红等, 2017).本次航空重磁调查在中央隆起带识别出一系列近南北向(隐伏)断裂系, 该组隐伏断裂长度50~100 km不等, 大致呈等间距排列(图 6, 7); 其形成时间明显晚于近东西向构造, 并对后者形成切割和错动, 使得中央隆起带整体分段左滑走动.特别是F5、F6断裂对中央隆起带整体形成大于5 km以上的水平错动.上述南北向断裂可能是在青藏高原区域应力场改变过程中形成的(赵珍等, 2019).

该断裂系在中央隆起的演化过程中具有重要意义, 其控制了中央隆起带不同地段差异隆升的幅度和过程.例如, 在双湖断裂(F5)西部古生代及中生代沉积大面积缺失, 而东部则保存着一定厚度的古生界及中生界.另外, 曾思红等(2017)通过对卫星重力数据开展多尺度小波分析, 发现南北向断裂可能是青藏高原内深部热流上涌的通道, 例如双湖断裂具有向下延伸深度大、且连通性好的特点, 可能为深部幔源岩浆的上涌提供了通道, 幔源岩浆的上涌导致壳幔温度升高, 从而发生大规模部分熔融以及大量新生代火山岩的喷发.

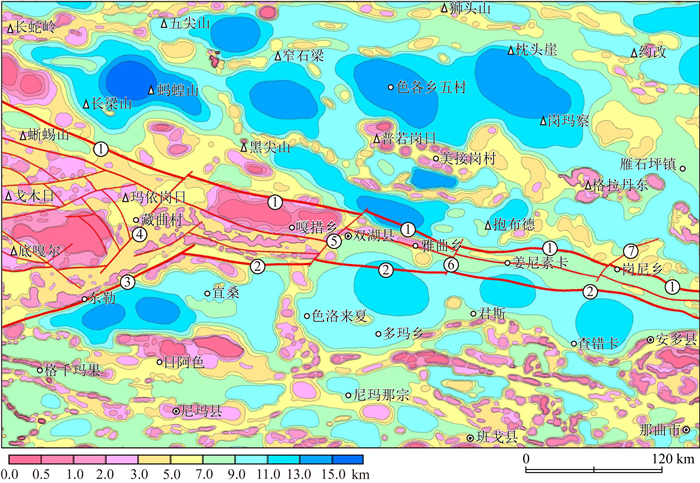

3.2 基底深度及性质通过计算磁性体埋藏深度、编制磁性基岩深度图, 可以了解中央隆起带基底起伏变化特征(熊盛青等, 2013).磁性体深度计算可分为人工计算法和计算机自动反演计算法, 都是根据航磁ΔT异常的形态反演计算出引起磁异常的磁性体顶面埋深.但是单一的计算方法常有局限性, 这主要是地质情况的复杂性和反演解释的多解性所致, 因此在实际应用中常需要综合采用多种计算方法.另外, 由于开展深度计算的区域面积通常都比较大, 所以需要选用的计算方法具有精度高、简便易行、速度快的特点.因此, 本研究选用带校正系数的二度体剖面异常切线法和外奎尔法进行深度计算(郭志宏等, 2003; 黄旭钊等, 2007; Tong et al., 2018), 并用欧拉反褶积自动计算方法对上述计算结果进行验证.为消除斜磁化对磁性体位置判定的影响, 使用航磁ΔT化极数据计算磁性体最小埋藏深度.在深度计算过程中, 将磁异常划分为(轴)对称磁异常和非对称磁异常两种类型, 对称磁异常一般使用垂直磁化无限延伸厚板状体带改正系数切线法进行深度计算, 非对称磁异常采用外奎尔法进行深度计算.欧拉反褶积法是以欧拉齐次方程为基础, 建立磁异常数据与磁性体几何参数之间的关系, 借助磁异常空间导数和各种地质体具有特定的构造指数来确定磁性体位置分布, 并快速计算区内磁性体深度参考值, 用来验证切线法和外奎尔法的计算结果.

地质及地球物理资料综合表明中央隆起带磁性基底主要为前元古代变质岩和强磁性岩浆杂岩体.磁性基岩深度图显示羌塘盆地基底结构受中央隆起南北缘断裂带控制明显(图 8).双湖以西地区基底大规模隆起, 磁性基岩深度较浅, 一般在3~5 km以内, 明显浅于南北羌塘坳陷7~15 km的基底埋深, 在嘎措乡以东地区更是有变质基底、岩浆岩杂岩体等直接出露地表.中央隆起带西段南部边缘分布多条平行排列的近东西向、北东向条带状磁性异常, 是沿构造带分布的(隐伏)中基性火山岩体, 顶部埋深1~2 km以内, 该类地质体总体表现为高磁、高重特征, 也是形成中央隆起带重、磁场强烈升高的原因之一(图 5, 8).

|

图 8 羌塘盆地磁性基岩深度图 Fig. 8 Color shaded grid of the depth of the top of the magnetic basement in the Qiangtang Basin |

基底深度3D立体图显示与双湖西部基底大规模隆起相比, 双湖东部区域不存在基底的大规模隆起, 总体表现为低缓凸起, 基底埋深在5~9 km之间(图 9).隆起的幅度和分布范围受近南北走向断裂系的控制, 双湖—雅曲段基底埋深5~7 km之间; 雅曲—岗尼段基底埋深略深, 为7~9 km.中央隆起带表现出明显的“多段性”特征, 整体呈现自西而东“台阶状”降低趋势.

|

图 9 羌塘盆地中央隆起带磁性基岩3D特征 Fig. 9 3D modeling of magnetic bedrock in the central uplift belt of the Qiangtang Basin |

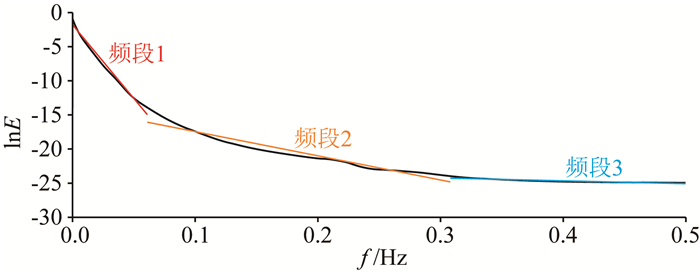

构造分层实质上是对垂向序列上具有不同沉积和构造特征、并被构造运动界面分隔的地层或地层组合进行划分, 以便于研究其空间展布规律(李文勇等, 2010; 冯旭亮, 2019).本区已获取的岩石物性资料表明密度层、密度界面可分别与构造层、构造运动界面相对应, 因此构造层划分可以通过分离地层密度变化引起的重力异常并进行反演计算来实现.目前利用重力数据反演多层密度界面的方法主要有两类:一是使用分离场的方法将重力场分层并逐层反演(肖鹏飞等, 2007); 二是直接对重力场进行多层反演, 如正则化算法(韩道范等, 1994)、变密度层算法(陈胜早, 1989)、脊回归法等(杨长福, 2004).但是多层反演在操作过程中需要的已知参数多, 算法稳定性较差, 所以在实际应用中受限.因此, 本次研究选用功率谱分析法进行构造层的异常分离(侯遵泽和杨文采, 2011).径向对数功率谱曲线表明羌塘盆地航空布格重力由3个斜率差异明显的频率区段组成(图 10), 据此将盆地重力异常分解成3个层次, 即分别反映古生代基底、中生代沉积层和新生代浅层地质体的异常.通过频率域中的Parker-Oldenburg迭代反演算法确定新生界、中生界、古生界不同构造界面的埋藏深度(肖鹏飞等, 2007; 冯娟等, 2014; 郭涛等, 2019); 并且在中生界底面反演过程中还使用了部分地震数据作为约束条件.

|

图 10 羌塘盆地航空布格重力异常径向对数功率谱曲线 Fig. 10 Radial logarithmic power spectrum curve of airborne Bouguer gravity anomaly in the Qiangtang Basin |

反演结果显示中央隆起带在双湖及以东地区基底隆起幅度明显降低, 整体呈“潜伏低隆起”状态, 古生界底面深度多在5~9 km之间; 中生界底面隆起比较明显, 底面深度普遍在3~5 km, 局部埋深小于3 km(图 11).导致构造界面呈现上述形态特征可能是南北向构造挤压以及龙木措—双湖缝合带内杂岩体的侵入所致(曾昭发等, 2016).以中央隆起带为界, 北羌塘坳陷基底较深, 古生界底面深度普遍在9~13 km, 沿长梁山—色务乡五村—约改一线存在多个凹陷中心, 中心深度在13~15 km; 南羌塘坳陷古生界底面稍浅, 多在9~11 km, 局部凹陷中心深度11~13 km.中生界在南北羌塘坳陷均十分发育, 但厚度分布不均匀, 在普若岗日、多格错仁、昂达而错等地厚度较薄, 为2~5 km, 其他地区厚度多在5 km以上, 局部可达8 km; 班公湖—怒江和可可西里—金沙江缝合带内中生界明显偏浅, 多在2~3 km.总体而言, 北羌塘地块基底相较于南羌塘地块隆升幅度小, 稳定性更好, 这一特性对于区域油气生成、保存有重要的意义.南羌塘地块更接近青藏高原造山前缘, 受拉萨—南羌塘地块碰撞、新特提斯洋板块俯冲、印度—欧亚板块碰撞等构造挤压作用更为明显, 导致基底埋藏稍浅, 这一认识也很好地解释了南羌塘地块浅部逆冲推覆构造更为发育的地质事实(吴珍汉等, 2019; 赵珍等, 2019).

|

图 11 羌塘盆地深部构造分层展布特征 Fig. 11 Characteristics of structural stratification in the Qiangtang Basin |

以贯通羌塘盆地东西的中央隆起带为界, 南北羌塘地块不仅在基底形态、埋藏深度上存在差异, 其重、磁场特征也是完全不同:北羌塘地块“布格重力低、磁力高”, 南羌塘地块则正好相反.由此可见, 南北羌塘的基底属性存在明显的差异, 羌塘盆地可能并不存在统一的前寒武系变质基底.结合本次航空重、磁资料揭示的中央隆起带深部构造特征, 以及近年来在带内发现的蓝片岩、榴辉岩、蛇绿混杂岩带等(Zhai et al., 2011; Tang and Zhang, 2014; Dan et al., 2018), 本文认为羌塘盆地中央隆起带是一条古特提斯缝合带的观点更为合理(Li et al., 2009; Zhai et al., 2011; Lu et al., 2019), 并且该缝合带有可能一直向东延伸, 与澜沧江缝合带相连.需要特别说明的是, 虽然高精度航空重、磁资料证实存在龙木措—双湖缝合带, 但其在地球物理场强度、规模、延伸等方面均不及班公湖—怒江和可可西里—金沙江缝合带, 因此, 将其作为冈瓦纳大陆与欧亚大陆分界线尚需放在整个特提斯演化的大背景中做深入研究.

4 结论本研究采用最新高精度航空重、磁场资料, 结合磁性基岩深度计算和构造分层反演等技术, 对羌塘盆地中央隆起带基底特征、埋藏深度、构造形态进行了探讨.本次航空重、磁调查比例尺大、测量精度高, 反映了羌塘盆地中央隆起带深部构造信息详细, 形成以下主要认识:

(1) 羌塘盆地内存在贯通东西的中央隆起带, 其空间跨度(宽度)由西向东逐渐收敛, 重、磁场特征显示隆起带南北两侧受深大断裂控制, 边界挤压效应强烈, 基底相对南北两侧强烈隆升.

(2) 中央隆起带在双湖东西两侧隆起幅度存在明显差异, 西段表现为基底大规模隆起, 古生界及部分基底直接出露地表; 东段隆起幅度明显降低, 主要表现为基底潜伏低隆起.

(3) 中央隆起带发育一组基本等间距分布的近南北向隐伏断裂系, 其对前者整体形成左滑切割和错动, 并控制了基底隆起的幅度, 使中央隆起带基底自西而东呈现“台阶状”逐渐降低趋势, 显示出明显的“多段性”特点.

(4) 北羌塘基底相较于南羌塘地块总体隆升幅度小, 稳定性更好, 更有利于油气的生成与保存; 南羌塘地块接近青藏高原造山前缘, 基底埋藏稍浅, 浅部逆冲推覆构造更为发育.

(5) 以贯通东西的中央隆起带为界, 南北羌塘基底的地球物理属性存在明显差异, 表明羌塘盆地并不存在统一的前寒武纪变质基底, 中央隆起带的形成可能与古特提斯洋关闭时形成的混杂岩带有关.

致谢 中国自然资源航空物探遥感中心郭志宏、范正国、梁秀娟等参与了本项研究工作, 论文撰写过程中得到了李占奎、丁燕云的帮助, 在此一并致以衷心感谢!感谢期刊编辑和两位审稿专家提出的宝贵意见!

Dan W, Wang Q, White W M, et al. 2018. Rapid formation of eclogites during a nearly closed ocean:Revisiting the Pianshishan eclogite in Qiangtang, central Tibetan Plateau. Chemical Geology, 477: 112-122. DOI:10.1016/j.chemgeo.2017.12.012 |

Feng J, Meng X H, Chen Z X, et al. 2014. The investigation and application of three-dimensional density interface. Chinese Journal of Geophysics (in Chinese), 57(1): 287-294. DOI:10.6038/cjg20140124 |

Feng X L. 2019. Review of density interface inversion method in spatial domain. Advances in Earth Science (in Chinese), 34(1): 57-71. DOI:10.11867/j.issn.1001-8166.2019.01.0057 |

Fu X G, Wang J, Tan F W, et al. 2015. Recent progress in oil and gas geological exploration in the Qiangtang Basin, northern Xizang. Sedimentary Geology and Tethyan Geology (in Chinese), 35(1): 16-24. |

Guo T, Hu J S, Yin K M, et al. 2019. Gravity interface inversion method based on three-dimensional seismic peeling and its application. Geophysical and Geochemical Exploration (in Chinese), 43(5): 1090-1096. DOI:10.11720/wtyht.2019.1475 |

Guo Z H, Yu C C, Zhou J X. 2003. The tangent technique of ΔT profile magnetic anomaly in the low magnetic latitude area. Geophysical and Geochemical Exploration (in Chinese), 27(5): 391-394. DOI:10.3969/j.issn.1000-8918.2003.05.016 |

Han D F, Xie J, Liu C, et al. 1994. The theory and method of inversing the multi-interfaces of density by gravity anomaly. Acta Geophysica Sinica (in Chinese), 37(S2): 272-281. |

He R Z, Gao R, Hou H S, et al. 2009. Deep structure of the central uplift belt in the Qiangtang terrane, Tibet Plateau from broadband seismic observations and its implications. Progress in Geophysics (in Chinese), 24(3): 900-908. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2009.03.012 |

Hou Z Z, Yang W C. 2011. Multi-scale inversion of density structure from gravity anomalies in Tarim Basin. Science China Earth Sciences, 54(3): 399-409. DOI:10.1007/s11430-011-4169-2 |

Hu J J, Li Q, Fang N Q, et al. 2015. Geochemistry characteristics of the Low Permian sedimentary rocks from central uplift zone, Qiangtang Basin, Tibet:insights into source-area weathering, provenance, recycling, and tectonic setting. Arabian Journal of Geosciences, 8(8): 5373-5388. DOI:10.1007/s12517-014-1583-8 |

Huang X Z, Guo Z H, Xu K. 2007. The development of the manual computer interaction aeromagnetic tangent method system. Geophysical and Geochemical Exploration (in Chinese), 31(6): 572-576. |

Kapp P, Yin A, Manning C E, et al. 2000. Blueschist-bearing metamorphic core complexes in the Qiangtang block reveal deep crustal structure of northern Tibet. Geology, 28(1): 19-22. DOI:10.1130/0091-7613(2000)28〈19:bmccit〉2.0.co;2 |

Kapp P, Yin A, Harrison T M, et al. 2005. Cretaceous-Tertiary shortening, basin development, and volcanism in central Tibet. Geological Society of America Bulletin, 117(7-8): 865-878. DOI:10.1130/B25595.1 |

Kong L Y, Yao H Z, Xu Y D, et al. 2014. Evolution of sedimentary basins in Qiangtang-Sanjiang from Paleozoic to Mesozoic. Earth Science-Journal of China University of Geoscience (in Chinese), 39(8): 1217-1229. DOI:10.3799/dqkx.2014.105 |

Li C, Zhai Q G, Dong Y S, et al. 2009. High-pressure eclogite-blueschist metamorphic belt and closure of paleo-Tethys Ocean in Central Qiangtang, Qinghai-Tibet plateau. Journal of Earth Science, 20(2): 209-218. DOI:10.1007/s12583-009-0021-4 |

Li C, Zhai G Y, Wang L Q, et al. 2009. An important window for understanding the Qinghai-Tibet Plateau-A review on research progress in recent years of Qiangtang area, Tibet, China. Geological Bulletin of China (in Chinese), 28(9): 1169-1177. DOI:10.3969/j.issn.1671-2552.2009.09.001 |

Li D, Wang G H, Gao J H, et al. 2018. The continental subduction in the evolution of central qiangtang mélange belt and its tectonic significance. International Geology Review, 61(9): 1143-1170. DOI:10.1080/00206814.2018.1499450 |

Li W Y, Zhou J X, Guo Z H, et al. 2010. Tectonolayering methods of airborne gravimetry. Progress in Geophysics (in Chinese), 25(5): 1641-1647. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2010.05.016 |

Liu D L, Shi R D, Ding L, et al. 2019. Survived seamount reveals an in situ origin for the central Qiangtang metamorphic belt in the Tibetan Plateau. Journal of Earth Science, 6(30): 1253-1265. DOI:10.1007/s12583-019-1250-9 |

Liu Y, Santosh M, Zhao Z B, et al. 2011. Evidence for palaeo-Tethyan oceanic subduction within central Qiangtang, northern Tibet. Lithos, 127(1-2): 39-53. DOI:10.1016/j.lithos.2011.07.023 |

Liu Y M, Li C, Xie C M, et al. 2016. Cambrian granitic gneiss within the central Qiangtang terrane, Tibetan Plateau:implications for the early Palaeozoic tectonic evolution of the Gondwanan margin. International Geology Review, 58(9): 1043-1063. DOI:10.1080/00206814.2016.1141329 |

Liu Y M, Xie C M, Li C, et al. 2017. Structure and development of the Changliangshan ductile shear zone, North Tibet:implications for the initial closure of the Paleo-Tethys Ocean in the central Qiangtang region. International Journal of Earth Sciences, 106(8): 2945-2962. DOI:10.1007/s00531-017-1478-5 |

Lu L, Qin Y, Li Z F, et al. 2019. Diachronous closure of the Shuanghu Paleo-Tethys Ocean:Constraints from the late Triassic Tanggula arc-related volcanism in the East Qiangtang subterrane, Central Tibet. Lithos, 328-329: 182-199. DOI:10.1016/j.lithos.2019.01.034 |

Lu Z W, Gao R, Li Y T, et al. 2013. The upper crustal structure of the Qiangtang Basin revealed by seismic reflection data. Tectonophysics, 606: 171-177. DOI:10.1016/j.tecto.2013.07.019 |

Lu Z W, Gao R, Li H Q, et al. 2015. Large explosive shot gathers along the SinoProbe deep seismic reflection profile and Moho depth beneath the Qiangtang terrane in central Tibet. Episodes, 38(3): 169-178. DOI:10.18814/epiiugs/2015/v38i3/003 |

Nan Z B, Zhang Y L, Li Y T, et al. 2013. Evolution characteristics of the Qiangtang Basin in the Mesozoic era. Natural Gas Geoscience (in Chinese), 24(3): 534-540. |

Pan G T, Wang L Q, Li R S, et al. 2012. Tectonic evolution of the Qinghai-Tibet Plateau. Journal of Asian Earth Sciences, 53: 3-14. DOI:10.1016/j.jseaes.2011.12.018 |

Sengor A M C, Okurogullari A H. 1991. The role of accretionary wedges in the growth of continents:Asiatic examples from ARDAND to plate tectonics. Eclogae Geologicae Helvetiae, 84(3): 535-597. |

Tang X C, Zhang K J. 2014. Lawsonite-and glaucophane-bearing blueschists from NW Qiangtang, northern Tibet, China:mineralogy, geochemistry, geochronology, and tectonic implications. International Geology Review, 56(2): 150-166. DOI:10.1080/00206814.2013.820866 |

Tong J, Zhang X J, Zhang W, et al. 2018. Marine strata morphology of the South Yellow Sea based on high-resolution aeromagnetic and airborne gravity data. Marine and Petroleum Geology, 96: 429-440. DOI:10.1016/j.marpetgeo.2018.06.018 |

Wang J, Fu X G. 2018. Sedimentary evolution of the Qiangtang Basin. Geology in China (in Chinese), 45(2): 237-259. DOI:10.12029/gc20180203 |

Wang Z W, Wang J, Fu X G, et al. 2019. Sedimentary successions and onset of the Mesozoic Qiangtang rift basin (northern Tibet), Southwest China:Insights on the Paleo-and Meso-Tethys evolution. Marine and Petroleum Geology, 102: 657-679. DOI:10.1016/j.marpetgeo.2019.01.017 |

Wu W, Liu Q Y, He R Z, et al. 2017. Waveform inversion of S-wave velocity model in the central Qiangtang in North Tibet and its geological implication. Chinese Journal of Geophysics (in Chinese), 60(3): 941-952. DOI:10.6038/cjg20170309 |

Wu Y W, Li C, Xu M J, et al. 2016. Petrology and geochemistry of metabasalts from the Taoxinghu ophiolite, central Qiangtang, northern Tibet:Evidence for a continental back-arc basin system. Austrian Journal of Earth Sciences, 109(2): 166-177. DOI:10.17738/ajes.2016.0012 |

Wu Z H, Ji C J, Zhao Z, et al. 2019. Main source rock and oil resource potential of the Bandaohu-Donghu area in the Northern Qiangtang Basin. Acta Geologica Sinica (in Chinese), 93(7): 1738-1753. |

Xiao P F, Chen S C, Meng L S, et al. 2007. The density interface inversion of high-precision gravity data. Geophysical and Geochemical Exploration (in Chinese), 31(1): 29-33. |

Xiong S Q. 2007. The advances of aero geophysical survey in China since the tenth five year plan and its development trend. Geophysical and Geochemical Exploration (in Chinese), 31(6): 479-484. DOI:10.3969/j.issn.1000-8918.2007.06.001 |

Xiong S Q, Ding Y Y, Li Z K. 2013. Gravity and magnetic field characteristics and their geological significance in the Qiangtang Basin, China. Oil Geophysical Prospecting (in Chinese), 48(6): 999-1008. |

Xu Q, Ding L, Zhang L Y, et al. 2013. Paleogene high elevations in the Qiangtang Terrane, central Tibetan Plateau. Earth and Planetary Science Letters, 362: 31-42. DOI:10.1016/j.epsl.2012.11.058 |

Xu W, Liu F L, Dong Y S. 2020. Cambrian to Triassic geodynamic evolution of central Qiangtang, Tibet. Earth-Science Reviews, 201: 103083. DOI:10.1016/j.earscirev.2020.103083 |

Yang C F. 2004. Inversion of gravity anomaly for multi-layered densities and their interfaces by ridge regression procedure. Northwestern Seismological Journal (in Chinese), 26(4): 293-297. DOI:10.3969/j.issn.1000-0844.2004.04.002 |

Yong Y Y. 2012. The NS-trending structures in the southwestern part of the Qinghai-Xizang Plateau:New insights. Sedimentary Geology and Tethyan Geology (in Chinese), 32(3): 21-30. DOI:10.3969/j.issn.1009-3850.2012.03.002 |

Zeng S H, Hu X Y, Li J H, et al. 2015. Detection of the deep crustal structure of the Qiangtang terrane using magnetotelluric imaging. Tectonophysics, 661: 180-189. DOI:10.1016/j.tecto.2015.08.038 |

Zeng S H, Hu X Y, Li J H. 2017. Structural characteristics and their dynamic implications for the north-south trending rifts in central Qiangtang terrane, Tibetan plateau. Chinese Journal of Geophysics (in Chinese), 60(6): 2172-2180. DOI:10.6038/cjg20170612 |

Zeng Z F, Zhao X Y, Li Z X, et al. 2016. Geophysical characteristics of the Shuanghu District in the Lungmu Co-Shuanghu-Lancang river suture zone. Chinese Journal of Geophysics (in Chinese), 59(12): 4594-4602. DOI:10.6038/cjg20161221 |

Zhai Q G, Jahn B M, Zhang R Y, et al. 2011. Triassic Subduction of the Paleo-Tethys in northern Tibet, China:Evidence from the geochemical and isotopic characteristics of eclogites and blueschists of the Qiangtang Block. Journal of Asian Earth Sciences, 42(6): 1356-1370. DOI:10.1016/j.jseaes.2011.07.023 |

Zhai Q G, Jahn B M, Su L, et al. 2013a. Triassic arc magmatism in the Qiangtang area, northern Tibet:Zircon U-Pb ages, geochemical and Sr-Nd-Hf isotopic characteristics, and tectonic implications. Journal of Asian Earth Sciences, 63: 162-178. DOI:10.1016/j.jseaes.2012.08.025 |

Zhai Q G, Jahn B M, Wang J, et al. 2013b. The Carboniferous ophiolite in the middle of the Qiangtang terrane, Northern Tibet:SHRIMP U-Pb dating, geochemical and Sr-Nd-Hf isotopic characteristics. Lithos, 168-169: 186-199. DOI:10.1016/j.lithos.2013.02.005 |

Zhai Q G, Wang J, Hu P Y, et al. 2018. Late Paleozoic granitoids from central Qiangtang, northern Tibetan plateau:A record of Paleo-Tethys Ocean subduction. Journal of Asian Earth Sciences, 167: 139-151. DOI:10.1016/j.jseaes.2017.07.030 |

Zhang J W, Sinclair H D, Li Y L, et al. 2019. Subsidence and exhumation of the Mesozoic Qiangtang Basin:Implications for the growth of the Tibetan plateau. Basin Research, 31(4): 754-781. DOI:10.1111/bre.12343 |

Zhang X Z, Dong Y S, Li C, et al. 2014. Silurian high-pressure granulites from Central Qiangtang, Tibet:Constraints on early Paleozoic collision along the northeastern margin of Gondwana. Earth and Planetary Science Letters, 405: 39-51. DOI:10.1016/j.epsl.2014.08.013 |

Zhang X Z, Dong Y S, Wang Q, et al. 2017. Metamorphic records for subduction erosion and subsequent underplating processes revealed by garnet-staurolite-muscovite schists in central Qiangtang, Tibet. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 18(1): 266-279. DOI:10.1002/2016GC006576 |

Zhao W J, Zhao X, Jiang Z T, et al. 2006. Deep structure and petroleum prospect evaluation of the Qiangtang basin, Tibet. Geology in China (in Chinese), 33(1): 1-13. |

Zhao Z, Bons P D, Wang G, et al. 2015. Tectonic evolution and high-pressure rock exhumation in the Qiangtang terrane, central Tibet. Solid Earth, 6(2): 457-473. DOI:10.5194/se-6-457-2015 |

Zhao Z, Lu L, Wu Z H. 2019. Uplifting evolution of the Central Uplift Belt, Qiangtang:constraints from tectono-thermochronology. Earth Science Frontiers (in Chinese), 26(2): 249-263. DOI:10.13745/j.esf.sf.2018.9.7 |

Zhu D C, Zhao Z D, Niu Y L, et al. 2013. The origin and pre-Cenozoic evolution of the Tibetan Plateau. Gondwana Research, 23(4): 1429-1454. DOI:10.1016/j.gr.2012.02.002 |

Zhu T X, Zhang Q Y, Dong H, et al. 2006. Discovery of the Late Devonian and Late Permian radiolarian cherts in tectonic mélanges in the Cêdo Caka area, Shuanghu, northern Tibet, China. Geological Bulletin of China (in Chinese), 25(12): 1413-1418. |

Zou C Q, He R Z, Gao R, et al. 2012. Deep structure of the central uplift belt in the Qiangtang terrane Tibetan Plateaufrom teleseismic P-wave tomography. Chinese Science Bulletin (in Chinese), 57(28-29): 2729-2739. DOI:10.1360/972011-2430 |

陈胜早. 1989. 多层变密度模型反演与壳-幔结构研究. 中国科学(B辑), (9): 991-1000. |

邓万明, 尹集祥, 呙中平. 1996. 羌塘茶布-双湖地区基性超基性岩和火山岩研究. 中国科学(D辑), 26(4): 296-301. |

冯娟, 孟小红, 陈召曦, 等. 2014. 三维密度界面的正反演研究和应用. 地球物理学报, 57(1): 287-294. DOI:10.6038/cjg20140124 |

冯旭亮. 2019. 空间域密度界面反演方法及其进展. 地球科学进展, 34(1): 57-71. DOI:10.11867/j.issn.1001-8166.2019.01.0057 |

付修根, 王剑, 谭富文, 等. 2015. 藏北羌塘盆地油气地质勘探新进展. 沉积与特提斯地质, 35(1): 16-24. |

郭涛, 胡加山, 尹克敏, 等. 2019. 基于三维地震剥层的重力界面反演方法及应用. 物探与化探, 43(5): 1090-1096. DOI:10.11720/wtyht.2019.1475 |

郭志宏, 于长春, 周坚鑫. 2003. 低磁纬度区ΔT剖面磁异常场源深度计算的切线法. 物探与化探, 27(5): 391-394. DOI:10.3969/j.issn.1000-8918.2003.05.016 |

韩道范, 谢靖, 刘财, 等. 1994. 利用重力异常反演多层密度分界面的理论和方法. 地球物理学报, 37(S2): 272-281. |

贺日政, 高锐, 侯贺晟, 等. 2009. 羌塘中央隆起带深部结构特征研究及其意义. 地球物理学进展, 24(3): 900-908. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2009.03.012 |

侯遵泽, 杨文采. 2011. 塔里木盆地多尺度重力场反演与密度结构. 中国科学:地球科学, 41(1): 29-39. DOI:10.1007/s11430-011-4169-2 |

黄旭钊, 郭志宏, 徐昆. 2007. 交互式航磁异常切线法系统研制. 物探与化探, 31(6): 572-576. |

孔令耀, 姚华舟, 徐亚东, 等. 2014. 羌塘-三江古生代-中生代沉积盆地演化. 地球科学-中国地质大学学报, 39(8): 1217-1229. DOI:10.3799/dqkx.2014.105 |

李才, 翟刚毅, 王立全, 等. 2009. 认识青藏高原的重要窗口-羌塘地区近年来研究进展评述(代序). 地质通报, 28(9): 1169-1177. DOI:10.3969/j.issn.1671-2552.2009.09.001 |

李文勇, 周坚鑫, 郭志宏, 等. 2010. 航空重力构造分层方法. 地球物理学进展, 25(5): 1641-1647. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2010.05.016 |

南征兵, 张艳玲, 李永铁, 等. 2013. 羌塘中生代盆地演化特征. 天然气地球科学, 24(3): 534-540. |

王剑, 付修根. 2018. 论羌塘盆地沉积演化. 中国地质, 45(2): 237-259. DOI:10.12029/gc20180203 |

吴蔚, 刘启元, 贺日政, 等. 2017. 羌塘盆地中部地区地壳S波速度结构及构造意义. 地球物理学报, 60(3): 941-952. DOI:10.6038/cjg20170309 |

吴珍汉, 季长军, 赵珍, 等. 2019. 羌塘盆地半岛湖-东湖地区主力烃源岩及油气资源潜力. 地质学报, 93(7): 1738-1753. |

肖鹏飞, 陈生昌, 孟令顺, 等. 2007. 高精度重力资料的密度界面反演. 物探与化探, 31(1): 29-33. |

熊盛青. 2007. "十五"以来我国航空物探进展与展望. 物探与化探, 31(6): 479-484. DOI:10.3969/j.issn.1000-8918.2007.06.001 |

熊盛青, 丁燕云, 李占奎. 2013. 西藏羌塘盆地的重磁场特征及地质意义. 石油地球物理勘探, 48(6): 999-1008. |

杨长福. 2004. 用脊回法反演重力异常的多层密度及其界面. 西北地震学报, 26(4): 293-297. DOI:10.3969/j.issn.1000-0844.2004.04.002 |

叶天竺, 黄崇轲, 邓志奇. 2017. 1:250万中华人民共和国数字地质图空间数据库. 中国地质, 44(S1): 19-24. |

雍永源. 2012. 青藏高原西南部南北向构造研究的新见解. 沉积与特提斯地质, 32(3): 21-30. DOI:10.3969/j.issn.1009-3850.2012.03.002 |

曾思红, 胡祥云, 李建慧. 2017. 羌塘地块中部南北向断裂的构造特征及其动力学意义. 地球物理学报, 60(6): 2172-2180. DOI:10.6038/cjg20170612 |

曾昭发, 赵雪宇, 李忠雄, 等. 2016. 龙木错-双湖-澜沧江缝合带中段双湖地区地球物理特征. 地球物理学报, 59(12): 4594-4602. DOI:10.6038/cjg20161221 |

赵文津, 赵逊, 蒋忠惕, 等. 2006. 西藏羌塘盆地的深部结构特征与含油气远景评价. 中国地质, 33(1): 1-13. |

赵珍, 陆露, 吴珍汉. 2019. 羌塘盆地中央隆起带的抬升演化:构造-热年代学约束. 地学前缘, 26(2): 249-263. DOI:10.13745/j.esf.sf.2018.9.7 |

朱同兴, 张启跃, 董瀚, 等. 2006. 藏北双湖地区才多茶卡一带构造混杂岩中发现晚泥盆世和晚二叠世放射虫硅质岩. 地质通报, 25(12): 1413-1418. |

邹长桥, 贺日政, 高锐, 等. 2012. 远震P波层析成像研究羌塘中央隆起带深部结构. 科学通报, 57(28-29): 2729-2739. DOI:10.1360/972011-2430 |

2020, Vol. 63

2020, Vol. 63