2. 海军军医大学(第二军医大学)第一附属医院骨科, 上海 200433

2. Department of Orthopaedics, The First Affiliated Hospital of Naval Medical University (Second Military Medical University), Shanghai 200433, China

肩袖损伤是由组成肩袖的肩胛下肌、冈上肌、冈下肌、小圆肌等肌腱组织出现损伤而引起的肩部疼痛,其可导致肩关节功能受限,影响患者的日常生活。肩袖损伤的病因很多,高龄和创伤史是引起肩袖损伤的高危因素[1]。较为严重的肩袖损伤往往需要关节镜下全面处理才能获得较好的疗效[2],当肩袖损伤较小或患者无手术意愿时,非手术治疗对缓解肩部疼痛及功能恢复有着重要作用。近年来,体外冲击波疗法广泛应用于运动医学和康复医学领域,对肩周炎、网球肘疗效显著[3]。关节松动术治疗肩袖损伤也有着很好的疗效,且具有安全、操作方便等特点[4]。海军军医大学(第二军医大学)第一附属医院康复科采用体外冲击波结合关节松动术治疗肩袖部分损伤,短期临床疗效显著,现报告如下。

1 资料和方法 1.1 一般资料选择2020年1月至2021年1月在海军军医大学(第二军医大学)第一附属医院康复科门诊接受治疗的75例肩袖部分损伤患者为研究对象,所有患者均同时伴有肩部疼痛、关节活动受限等症状,经MRI确定,冈上肌远端有撕裂或退变现象。将患者随机分为3组:冲击波组、关节松动术组和冲击波结合关节松动术组,各25例。

纳入标准:(1)术前体格检查、肩关节X线片、MRI检查提示符合肩袖部分损伤诊断标准[5];(2)肩关节疼痛[视觉模拟量表(visual analogue scale,VAS)评分为1~8分] 出现静息疼、夜间痛,影响睡眠;(3)肩关节主被动活动受限(前屈100°或以下,外旋20°或以下,内旋低于第五腰椎或以下);(4)经肩关节MRI检查提示为Ellman Ⅱ型及以下的肩袖部分损伤,肩袖没有全层撕裂;(5)患者就诊前90 d内患侧肩关节未接受过任何影响研究的相关治疗。排除标准:(1)肩关节疼痛(VAS评分>8分);(2)必须进行手术治疗的严重肩袖损伤患者;(3)肩关节活动受严重限制的患者;(4)严重的肩关节炎患者;(5)伴有严重的精神类疾病;(6)伴有严重的心、脑血管疾病;(7)治疗过程中同时进行或改行其他影响本研究效果的相关治疗。

所有入选对象均自愿签署了研究知情同意书,本研究获得医院伦理委员会审批。

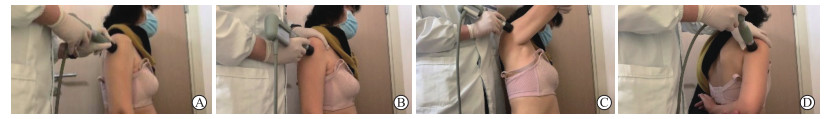

1.2 治疗方法冲击波组:体外冲击波治疗配合常规理疗(干扰电、短波等)。所有患者均取坐位,患肢放松于体侧,先行局部的触诊寻找疼痛点,做好标记,后在标记部位涂超声耦合剂,应用Di15治疗探头探出疼痛最为明显的部位,通常三角肌前方、大结节及外侧肩峰前下方等处为常见痛点(图 1)。一般选取2~3个相对较为明显的疼痛点,依据纵向和横向的顺序用治疗手柄予以冲击治疗。对于在肩部不能找到明显痛点的患者,要以关节或筋膜附件部位为起点,寻找到疼痛最为明显且集中的部位进行冲击治疗。同时与患者肩部活动受限的方向相结合,对参与肩关节运动的各相应肌群予以冲击波治疗。治疗过程中可以根据患者自身情况、治疗现状及病情程度等,改用D20-S高能探头治疗。治疗压力范围与频率范围分别为1.8~2.5 bar、8~15 Hz,冲击总次数达到4 000次,单个痛点的冲击次数为500~800次,时间约为每次5~8 min,每周1次,3周为1个疗程。若患者的治疗部位在48 h内出现轻微不适感属于正常治疗反应。每次治疗完毕后嘱咐患者当天尽量避免过多的患肩活动,切勿过度劳累,患肩部位注意保暖并指导患者在无痛或微痛原则下居家康复[6],具体做法如下。

|

图 1 冲击波治疗肩袖部分损伤 A:探寻痛点;B:定位痛点;C:大结节痛点;D:外侧肩峰前下方痛点. |

(1)钟摆运动,即向前倾斜站立,健侧手扶桌角支撑身体,患侧手臂自然下垂。缓慢将手臂向前后摆动,然后将手臂向两侧摆动,再将手臂做划圈摆动[7]。每组10次,每天2组,每周5次。(2)被动内旋,即一只手在背后抓住细棒,另一只手轻轻抓住细棒的另一端,拉动细棒,对患侧肩部进行被动牵拉至有牵拉感而无痛感的位置。维持牵拉动作30 s,然后放松30 s。每组5次,每天4组,每周5次。(3)被动外旋,即单手抓住细棒的一端,另一只手抓住细棒的另一端,将肘关节夹在身体一侧,水平推动细棒至有牵拉感而无痛感的位置。维持牵拉动作30 s,然后放松30 s。每组5次,每天4组,每周5次。(4)滑轮练习,每组10次,每天1~2组,每周5次,如练习后引起疼痛加重可暂停。

关节松动术组:关节松动术治疗结合常规理疗(干扰电、短波等)。患者取仰卧位,治疗者在患侧,采用关节松动术中的分离牵引。具体操作为一手托住上臂远端及肘部,另一只手四指放在腋窝下肱骨头内侧,拇指放在腋前,向外侧持续推肱骨,然后放松,重复3~5次。此后,治疗者将患者患侧上臂单手握住,患者屈曲肘部,内收前臂,手搭健侧肩部,抬手,从肩部(健侧)向后绕过头顶,随之向患侧肩部回归(图 2)。相同动作重复3~4次,操作中引导患者身心放松,每周5次,3周为1个疗程,当日治疗结束后指导患者居家康复,康复动作同冲击波组。

|

图 2 关节松动术治疗肩袖部分损伤 A:松动盂肱关节;B:患者屈肘、前臂内收;C、D:患者手搭健侧肩部,抬手,从健侧肩部向后绕过头顶,随之回归至患侧肩部. |

冲击波结合关节松动术组:体外冲击波结合关节松动术治疗,配合常规理疗(干扰电、短波等),当日治疗结束后指导患者居家康复,康复动作同冲击波组。

1.3 观察指标及疗效判定标准比较治疗前后3组患者的疼痛VAS评分、肩关节评分及治疗效果。

3组患者分别于治疗前和治疗后3周采用疼痛VAS评分和美国加利福尼亚大学洛杉矶分校(University of California,Los Angeles;UCLA)肩关节评分系统评价患者的肩关节功能。治疗前后,让患者依据自身肩部的疼痛情况在VAS上做标记,数字越大,表明患者的肩部疼痛程度越严重。UCLA肩关节评分从疼痛、功能、前屈活动度、前屈肌力、患者满意度5个方面进行综合评定,总分为35分,分数越高表明肩关节功能越好。肩部疼痛改善参照《临床疼痛治疗学(第三版)》[8]中的评价标准,镇痛评分按尼莫地平法计算[(治疗前VAS评分-治疗后VAS评分)/治疗前VAS评分×100%]。显效:镇痛评分≥60%;有效:镇痛评分30%~60%;无效:镇痛评分≤30%;总有效率(%)=(总例数-无效例数)/总例数×100%。

1.4 统计学处理应用SPSS 21.0软件进行统计学分析。计量资料以x±s表示,采用t检验;计数资料以例数和百分数表示, 采用χ2检验。检验水准(α)为0.05。

2 结果 2.1 患者一般情况冲击波组男12例、女13例,年龄32~61岁,平均(46.64±14.56)岁,平均病程(3.64±2.36)个月;损伤部位左侧13例,右侧12例;EllmanⅠ型11例,Ⅱ型14例。关节松动术组男13例、女12例,年龄36~57岁,平均(46.00±10.37)岁,平均病程(3.56±1.94)个月;损伤部位左侧12例,右侧13例;Ellman Ⅰ型10例,Ⅱ型15例。冲击波结合关节松动术组男12例、女13例,年龄37~54岁,平均(45.64±8.27)岁,平均病程(3.68±4.66)个月;损伤部位左侧13例,右侧12例;Ellman Ⅰ型10例,Ⅱ型15例。3组患者的性别、年龄、病程、损伤部位、Ellman分型等一般资料差异均无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。

2.2 治疗前后患者VAS评分和UCLA肩关节评分比较3组肩袖部分损伤患者的VAS评分、UCLA肩关节评分在治疗前差异均无统计学意义(均P>0.05)。治疗3周后,3组患者的VAS评分均降低,UCLA肩关节评分均增加,各组与治疗前比较差异均有统计学意义(均P<0.01)。治疗3周后,冲击波结合关节松动术组的VAS评分低于冲击波组和关节松动术组(均P<0.05),UCLA肩关节评分高于冲击波组和关节松动术组(均P<0.05)。见表 1。

|

|

表 1 3组肩袖部分损伤患者治疗前后VAS评分、UCLA肩关节评分比较 Tab 1 |

2.3 疗效比较

治疗3周后,冲击波组显效6例、有效12例、无效7例,总有效率为72.00%(18/25);关节松动术组显效4例、有效15例、无效6例,总有效率为76.00%(19/25);冲击波结合关节松动术组显效19例、有效4例、无效2例,总有效率为92.00%(23/25)。冲击波结合关节松动术组患者的总有效率高于冲击波组和关节松动术组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。

2.4 典型病例患者女,53岁,肩袖部分损伤伴肩关节僵硬3个月,接受冲击波结合关节松动术治疗。治疗3周后,患者肩关节活动度由前屈100°提高到前屈170°,内旋活动度由平髋水平提高到第12胸椎水平。疗程结束后3个月随访,患者肩关节活动度完全恢复到健侧水平,肩部MRI检查结果显示冈上肌水肿信号明显改善,关节积液减少。见图 3。

|

图 3 1例接受冲击波结合关节松动术治疗的肩袖部分损伤伴肩关节僵硬患者治疗前后疗效对比 A:治疗前患者肩关节前屈活动度为100°,内旋至髋部位置;B:治疗3周后患者肩关节前屈活动度为170°,内旋至第12胸椎位置;C:疗程结束后3个月患者肩关节前屈活动度为180°,内旋80°,活动度完全恢复到健侧水平;D、E:肩部MRI示疗程结束后3个月(E)冈上肌水肿信号较治疗前(D)改善;F、G:肩部MRI示疗程结束后3个月(G)关节积液较治疗前(F)减少. MRI:磁共振成像. |

3 讨论

肩袖损伤在临床上主要有非手术和手术2种治疗方法,非手术疗法因具有非创伤、费用低、易于操作等优点,临床应用广泛,对于非手术治疗3~6个月无效的患者则建议手术治疗[9]。本组病例为EllmanⅠ型和Ⅱ型的肩袖部分损伤患者[10-11],符合非手术治疗的适应证。肩袖损伤通常由创伤、血管缺血及肩袖退变等原因导致,患者一旦发病,会有不同程度的疼痛感伴随出现,且活动受限。许多患者在康复锻炼中因疼痛而无法坚持下来,从而对肩关节活动度和功能的恢复造成严重影响。

临床研究显示,体外冲击波可以促进血管、软组织和肌腱的再生,从而大幅度提升机体疼痛阈值,缓解患者的疼痛,最终达到治疗肩袖损伤的目的[12]。Ko等[13]采用体外冲击波对16例肩袖损伤伴肩关节僵硬的患者进行治疗后,VAS、Constant-Murley肩关节评分、关节活动范围评分均有显著改善,取得了不错的临床疗效。有研究报道,冲击波治疗能松解软组织,改善微循环,提高细胞摄氧能力,且可以抑制P物质释放,抑制环氧化酶2表达,促使新血管生成,从而产生镇痛作用[14]。

关节松动术通过对疼痛部位进行牵拉、分离及滑动等手法,对局部肌肉予以放松,从而改善局部的血液循环及促进患处无菌性炎症的充分吸收,最终达到增加关节活动范围、缓解疼痛的目的[15]。一项长达15年的随访研究证实,接受手法松解治疗的患者肩关节功能恢复良好,且复发概率低[16]。何栩等[17]对70例冈上肌肌腱炎患者施以冲击波联合功能训练的研究结果也证实关节松动术对缓解疼痛的有效性。

基于上述研究结果,本研究采用体外冲击波结合关节松动术治疗肩袖部分损伤。本课题原先设计的是4周的对比研究,因冲击波结合关节松动术组患者治疗3周后疗效明显,愿意继续接受治疗者减少,故选取3周的数据进行比较。本结果显示,治疗3周后冲击波结合关节松动术组患者的总有效率、UCLA肩关节评分均高于冲击波组和关节松动术组,VAS评分低于冲击波组和关节松动术组。

本研究结果表明,肩袖部分损伤伴肩关节僵硬的患者采取体外冲击波联合关节松动术治疗可充分缓解患侧局部症状,缩短肩关节运动功能的恢复时间[18]。然而,本研究未设置空白对照组,无法更好地证明单纯体外冲击波是否可以缓解肩袖部分损伤。另外本研究的样本量较小,下一步将扩大样本量,开展多中心试验,进一步验证冲击波结合关节松动术的疗效和安全性。

| [1] |

HARADA Y, YOKOYA S, SUMIMOTO Y, et al. Prevalence of rotator cuff tears among older tennis players and its impact on clinical findings and shoulder function[J]. J Sport Rehabil, 2022, 31(7): 849-855. DOI:10.1123/jsr.2021-0105 |

| [2] |

汪滋民, 眭杰, 年申生, 等. 关节镜下全面处理肩峰下撞击综合征及其合并症[J]. 第二军医大学学报, 2011, 32(3): 302-305. WANG Z M, SUI J, NIAN S S, et al. Arthroscopic surgery for treatment of subacromial impingement syndrome and its complications[J]. Acad J Sec Mil Med Univ, 2011, 32(3): 302-305. DOI:10.3724/SP.J.1008.2011.00302 |

| [3] |

王林伟, 刘明廷, 曹恒, 等. 体外冲击波治疗肌肉骨骼系统疾病的研究进展[J]. 中国矫形外科杂志, 2019, 27(1): 63-66. DOI:10.3977/j.issn.1005-8478.2019.01.12 |

| [4] |

LEI L, ZHANG C, SUN F H, et al. Research trends on the rotator cuff tendon: a bibliometric analysis of the past 2 decades[J]. Orthop J Sports Med, 2021, 9(1): 2325967120973688. DOI:10.1177/2325967120973688 |

| [5] |

李彩霞. 常规磁共振检查对肩袖损伤的诊断价值研究[J]. 基层医学论坛, 2020, 24(11): 96-97. DOI:10.19435/j.1672-1721.2020.11.058 |

| [6] |

SONG S J, JEONG T H, MOON J W, et al. Short-term comparison of supervised rehabilitation and home-based rehabilitation for earlier recovery of shoulder motion, pain, and function after rotator cuff repair[J]. Clin Shoulder Elbow, 2018, 21(1): 15-21. DOI:10.5397/cise.2018.21.1.15 |

| [7] |

LONGO U G, RIZZELLO G, PETRILLO S, et al. Conservative rehabilitation provides superior clinical results compared to early aggressive rehabilitation for rotator cuff repair: a retrospective comparative study[J]. Medicina, 2019, 55(8): 402. DOI:10.3390/medicina55080402 |

| [8] |

李仲廉. 临床疼痛治疗学(第三版)[M]. 天津: 天津科学技术出版社, 2003: 46-48.

|

| [9] |

刘刚, 汪国友, 扶世杰. 浅谈关于《AAOS肩袖损伤的临床指南(2010年)》的认识[J]. 中华肩肘外科电子杂志, 2017, 5(2): 125-130. DOI:10.3877/cma.j.issn.2095-5790.2017.02.009 |

| [10] |

冯超. 发散式体外冲击波治疗钙化性冈上肌腱炎的近期临床疗效观察[D]. 成都: 成都中医药大学, 2018.

|

| [11] |

ROBINSON D M, SCHOWALTER S, MCINNIS K C. Update on evaluation and management of calcific tendinopathy[J]. Curr Phys Med Rehabil Rep, 2021, 9(3): 57-69. DOI:10.1007/s40141-021-00317-4 |

| [12] |

KERTZMAN P, CSÁSZÁR N B M, FURIA J P, et al. Radial extracorporeal shock wave therapy is efficient and safe in the treatment of fracture nonunions of superficial bones: a retrospective case series[J]. J Orthop Surg Res, 2017, 12(1): 164. DOI:10.1186/s13018-017-0667-z |

| [13] |

KO J Y, SIU K K, WANG F S, et al. The therapeutic effects of extracorporeal shock wave therapy (ESWT) on the rotator cuff lesions with shoulder stiffness: a prospective randomized study[J]. Biomed Res Int, 2020, 2020: 6501714. DOI:10.1155/2020/6501714 |

| [14] |

祁昌杰, 黄振俊, 罗展鹏, 等. 不同强度体外冲击波结合理筋手法治疗肩峰撞击综合征的疗效分析[J]. 新疆医科大学学报, 2021, 44(3): 364-369. DOI:10.3639/j.issn.1009-5551.2021.03.21 |

| [15] |

MENEK B, TARAKCI D, ALGUN Z C. The effect of Mulligan mobilization on pain and life quality of patients with rotator cuff syndrome: a randomized controlled trial[J]. J Back Musculoskelet Rehabil, 2019, 32(1): 171-178. DOI:10.3233/BMR-181230 |

| [16] |

FARRELL C M, SPERLING J W, COFIELD R H. Manipulation for frozen shoulder: long-term results[J]. J Shoulder Elb Surg, 2005, 14(5): 480-484. DOI:10.1016/j.jse.2005.02.012 |

| [17] |

何栩, 罗小兵, 李少柏, 等. 冲击波联合肩关节功能训练治疗冈上肌肌腱炎的临床研究[J]. 中华肩肘外科电子杂志, 2017, 5(1): 9-14. DOI:10.3877/cma.j.issn.2095-5790.2017.01.003 |

| [18] |

周云, 黄鹏鹏, 张全兵. 发散式冲击波治疗老年人肩关节周围炎的疗效[J]. 中华老年医学杂志, 2021, 40(3): 345-350. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2021.03.015 |

2024, Vol. 45

2024, Vol. 45