2. 海军军医大学(第二军医大学)卫生勤务学系军队卫生与统计学教研室, 上海 200433;

3. 中国人民解放军 92329部队航医室, 葫芦岛 125100

2. Department of Military Health Statistics, Faculty of Health Services, Naval Medical University (Second Military Medical University), Shanghai 200433, China;

3. Aviation Medical Office, No. 92329 Troop of PLA, Huludao 125100, Liaoning, China

腰椎退行性病变是导致腰痛和坐骨神经痛的主要原因[1]。随着战斗机性能的飞跃式提升,长期高载荷作业环境导致飞行员颈腰椎及椎间盘疾病一直处于高发状态[2]。目前腰椎退行性病变已成为飞行员最常见的职业疾病,腰椎间盘突出症在飞行员运动系统疾病谱中排前3位,也是飞行员新机型改装不合格、暂时停训和非战斗停飞减员的第一大病种[3-4],严重影响身体健康和飞行寿命,不利于部队战斗力的提升。本研究通过问卷调查结合脊柱影像学检查资料分析,对我国战斗机飞行员开展抽样调查,寻找战斗机飞行员发生腰椎退行性病变的相关危险因素,为探索并实施有效的干预措施提供数据支持。

1 对象和方法 1.1 研究对象采用非概率抽样中的方便抽样法,共抽取144名战斗机飞行员纳入本研究。排除标准:(1)既往存在腰椎骨折及手术史;(2)过去3个月内因故处于停飞状态。纳入的飞行员均为男性,年龄为20~47(31.5±5.5)岁,身高为166~185(172.5±3.5)cm,BMI为19.5~27.6(23.3±1.8)kg/m2。本研究经海军军医大学(第二军医大学)海军特色医学中心伦理委员会审批,所有参与研究的飞行员均知情同意。

1.2 调查问卷及影像学检查方法参考既往文献报道[5]并结合实际情况,设计战斗机飞行员腰部健康问卷调查表,内容包含一般资料、生活方式、飞行训练方式3部分。一般资料涵盖飞行员的年龄、身高、体重、精神负担、家族史,生活方式包括吸烟、睡眠、卧具舒适度、久坐及腰背肌锻炼[6]情况等,飞行训练方式包括飞行时长、飞行G峰值、座舱座椅环境、飞行静态姿势、飞行振动等。飞行员自行填写调查表,填表完成后,工作人员现场回收并核查有效性。

依托海军特色医学中心空勤科对飞行员完成影像学检查,包括腰椎正侧位X线片、腰椎MRI,并由影像及临床专科医师分析判断相关影像学资料,提供诊断结论。

1.3 流行病学诊断标准作为腰椎自然老化、退化的病理生理过程,腰椎退行性病变缺乏统一的诊断标准,其主要包含腰椎间盘纤维环、髓核的退变,腰椎软骨终板、椎体、小关节及黄韧带的退行性变,骨质增生和退行性椎管狭窄。本研究参照国际公认的腰椎间盘退变诊断标准Pfirrmann分级系统[7],通过MRI获得腰椎间盘矢状位T2加权图像,由影像及临床专科医师根据Pfirrmann分级标准解读椎间盘的MRI图像,并结合X线中腰椎生理曲度、椎间隙宽度和椎体边缘骨质增生情况,综合诊断腰椎退行性病变。

1.4 统计学处理运用SPSS 18.0软件对数据进行分析。计量资料以x±s描述,资料满足正态分布及方差齐性时采用两独立样本t检验,否则采用非参数检验。计数资料与等级资料采用频数(构成比)描述,计数资料组间比较采用χ2检验,等级资料组间比较采用非参数检验。多因素分析采用非条件logistic回归方法,以研究对象是否存在腰椎退行性病变为因变量,变量筛选采用逐步回归法。检验水准(α)为0.05。

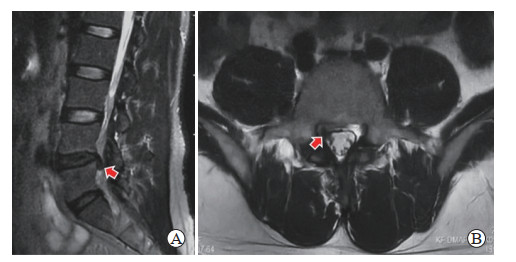

2 结果 2.1 腰椎退行性病变发生情况纳入本研究的飞行员共计144名,其中66例发生腰椎退行性病变,患病率为45.8%。66例发生腰椎退行性病变的飞行员中,椎间盘退变51例(图 1),椎管狭窄9例,椎体滑脱3例,双侧椎弓根峡部裂3例。有腰椎退行性病变的飞行员飞行时经常发生腰痛的比例为81.8%(54/66)。

|

图 1 1例战斗机飞行员腰椎退行性病变MRI图像 Fig 1 MRI images of lumbar degeneration disease in a fighter pilot A: Sagittal position; B: Transverse position. The arrows indicate the lesion. MRI: Magnetic resonance imaging. |

2.2 腰椎退行性病变危险因素的单因素分析

以飞行员是否出现腰椎退行性病变进行分组,比较腰椎退行性病变组、健康组飞行员问卷调查中一般情况、生活方式、训练方式等因素是否存在差异,从而筛选危险因素。结果显示,两组飞行员的年龄和BMI差异均无统计学意义(均P>0.05),腰椎退行性病变组缺乏腰背肌锻炼、久坐、飞行中静态姿势不适、飞行中腰椎矢状位不正、飞行中腰椎冠状位不正的飞行员比例高于健康组,差异有统计学意义(均P<0.05,表 1)。

|

|

表 1 腰椎退行性病变组与健康组战斗机飞行员各指标比较 Tab 1 Comparison of variables of fighter pilots between lumbar degenerative disease group and healthy group |

2.3 腰椎退行性病变危险因素的多因素logistic回归分析

根据单因素分析结果,将表 1中差异有统计学意义的危险因素纳入二分类logistic回归模型进行多因素分析。结果显示,飞行中静态姿势不适(OR=8.160)、腰椎矢状位不正(OR=8.397)、腰椎冠状位不正(OR=2.744)是飞行员腰椎退行性病变的危险因素,生活方式中的久坐(OR=2.714)和缺乏腰背肌锻炼(OR=3.136)也是其重要诱因(均P<0.05,表 2)。

|

|

表 2 战斗机飞行员腰椎退行性病变危险因素的logistic回归分析 Tab 2 Logistic regression analysis of risk factors for lumbar degenerative diseases in fighter pilots |

3 讨论

近年来,飞行员腰椎退行性病变问题受到了各国军队的广泛关注。Simpson和Porter[8]对174名英国飞行员开展的一项流行病学调查结果显示,53%的飞行员出现肌肉骨骼疼痛不适症状,其中腰痛排在首位,占总疼痛症状的86%。Aydoğ等[9]和Landau等[10]分别对土耳其和以色列战斗机飞行员的影像学资料进行了评估,发现有15%~50%的飞行员在放射学上表现出腰椎间盘退变的诊断。徐先荣团队对我国空军261名歼击机飞行员例行体检完成的腰椎正侧位、双斜位X线片资料进行了分析,结果发现110名(42%)飞行员出现腰椎退行性病变[11]。王雪峰和詹思延[12]对我国军事飞行员停飞疾病谱进行了meta分析,指出随着我国战斗机性能的提升和实战化训练的增多,自2000年以来,脊柱相关疾病已成为战斗机飞行员医学停飞的首要原因。本研究结果显示我国战斗机飞行员腰椎退行性病变患病率为45.8%(66/144),飞行时经常腰痛的比例高达81.8%(54/66),明显高于全球范围内的腰椎退行性病变和腰痛平均患病率(分别为4%和18%)[13]。腰椎退行性病变和腰痛的高发对飞行安全及任务的顺利完成均会带来不利影响,因此,我们需要对战斗机飞行员腰椎退行性病变这一重大问题予以充分重视。

近年来有少量文献对飞行员腰椎退行性病变的危险因素进行过分析和探讨。有学者指出,年龄和BMI是飞行员腰椎退行性病变的重要危险因素,人体脊柱的各椎间盘、周围韧带、小关节随着年龄的增加逐步老化,而肥胖可引起腰椎活动度变小、机械负荷加重等一系列腰椎退行性病变的致病诱因[14-15]。但本研究中腰椎退行性病变组与健康组飞行员的年龄和BMI差异无统计学意义,笔者认为这可能是因为参与本次研究的144名飞行员仅11人年龄超过35岁,普遍年纪轻、体型好。但此年轻群体腰椎退行性病变患病率高达45.8%,警示相关部门要及时挖掘危险因素,早日落实有效的干预措施。

虽然腰椎退行性病变的病理机制尚未完全阐明,但高载荷是战斗机飞行员腰椎退行性病变特有致病因素已形成普遍共识。Hadjipavlou等[16]通过影像学研究证实高载荷可引起腰椎间盘退变、骨赘增生、小关节突关节退变等一系列改变。武圣达等[17]利用动物离心机成功构建了高载荷下大鼠椎间盘退变模型,发现大鼠椎间盘退变的严重程度可随着载荷的增高而加重,证实了腰椎退行性病变与高载荷的直接相关性。飞行过程中异常静姿负荷和G值的变化会造成人体躯干冠状位(屈伸)和矢状位(侧倾)的不稳,本研究发现,飞行员飞行过程中的静态姿势不适(OR=8.160)、腰椎冠状位不正(OR=2.744)和腰椎矢状位不正(OR=8.397)均为腰椎退行性病变的危险因素(均P<0.05)。静态姿势的长期不适可造成飞行员腰椎椎旁肌、棘间肌、腰背肌等肌群的疲劳、痉挛甚至损伤,最终引起腰椎失稳、诱发腰椎退行性病变[18]。腰椎冠状位及矢状位失稳则与飞行动作、G值变化及个人飞行习惯有关,失稳后脊柱各节段对载荷的力学传导出现偏差,破坏腰椎稳定性。

在生活习惯方面,久坐(OR=2.714)是飞行员腰椎退行性病变的危险因素(P<0.01)。坐位时,脊柱承载了体重140%左右的压力,如果身体前倾,脊椎承受的压力则随之增大,最高可达体重的275%左右[19]。特别是不正确的坐姿会让原本的腰曲前凸变成后凸,导致椎间盘承受的压力不均,容易诱发腰痛[20]。另外,缺乏腰背肌锻炼(OR=3.136)也与腰椎退行性病变相关(P<0.01)。这提示飞行员平时要注重自身腰背肌群和核心肌群的锻炼,也提醒所在单位需要针对飞行员开展应对载荷的相关培训,将科学规范的腰背肌群训练方案纳入日常作训计划。

近年来,飞行员的心理问题日益受到重视,心理因素也可能是腰椎疾病的诱发因素。张胜等[21]报道,战斗机飞行员对烦恼处理方式不当与日常腰痛之间存在一定的关联。但考虑到经常受腰痛折磨的人容易心理沮丧,尚不能确定飞行员的某些心理因素与腰痛之间的因果关系。虽然本研究没有发现飞行员长期的精神负担与腰椎退行性病变存在明显统计学关联,但不排除飞行时由于内心的紧张和焦虑导致肌肉紧绷增加脊柱的应力、长此以往诱发脊柱退变的风险。因此,应提倡对飞行员进行适时的放松训练和心理疏导,维护其身心健康。

综上所述,战斗机飞行员是腰椎退行性病变的高发人群。飞行因素对腰椎退行性病变的影响较大,飞行过程中静态姿势不适、腰椎冠状位和矢状位不正可能是腰椎退行性病变的高危因素;生活方式中,缺乏腰背肌锻炼、久坐也是腰椎退行性病变的诱发因素。因此,战斗机飞行员要针对腰椎屈伸、侧倾等功能,加强腰椎核心肌群肌力及腰椎和骨盆稳定性的训练,并避免久坐,以预防腰椎退行性病变的发生。目前,对于战斗机飞行员脊柱退变危险因素的分析研究十分缺乏,仍需要开展大样本的多中心流行病学研究,以便确定潜在的危险因素,制定符合战斗机飞行员特点的预防干预措施,降低患病风险,提升航空兵的综合战斗力。

| [1] |

DIONNE C E, DUNN K M, CROFT P R, et al. A consensus approach toward the standardization of back pain definitions for use in prevalence studies[J]. Spine (Phila Pa 1976), 2008, 33(1): 95-103. DOI:10.1097/brs.0b013e31815e7f94 |

| [2] |

沈江洁, 吴卉慧, 石桦. 高性能战斗机飞行员运动系统疾病谱分析[J]. 空军医学杂志, 2020, 36(3): 188-190. DOI:10.3969/j.issn.2095-3402.2020.03.002 |

| [3] |

张阵阵, 刘书林, 朱伟, 等. 飞行员停飞疾病谱的研究进展[J]. 海军医学杂志, 2019, 40(2): 191-193. DOI:10.3969/j.issn.1009-0754.2019.02.032 |

| [4] |

朱俐俐, 裴楠, 张婷勇, 等. 不同机型飞行员疾病流行病学调查和分析[J]. 解放军预防医学杂志, 2016, 34(3): 424-425. DOI:10.13704/j.cnki.jyyx.2016.03.043 |

| [5] |

马阳光, 张大伟, 上官磊, 等. 不同机种飞行员颈腰痛现况调查及危险因素分析[J]. 空军医学杂志, 2021, 37(6): 465-468, 480. DOI:10.3969/j.issn.2095-3402.2021.06.002 |

| [6] |

DING D, MUTRIE N, BAUMAN A, et al. Physical activity guidelines 2020: comprehensive and inclusive recommendations to activate populations[J]. Lancet, 2020, 396(10265): 1780-1782. DOI:10.1016/S0140-6736(20)32229-7 |

| [7] |

PFIRRMANN C W A, METZDORF A, ZANETTI M, et al. Magnetic resonance classification of lumbar intervertebral disc degeneration[J]. Spine (Phila Pa 1976), 2001, 26(17): 1873-1878. DOI:10.1097/00007632-200109010-00011 |

| [8] |

SIMPSON P A, PORTER J M. Flight-related musculoskeletal pain and discomfort in general aviation pilots from the United Kingdom and Ireland[J]. Int J Aviat Psychol, 2003, 13(3): 301-318. DOI:10.1207/s15327108ijap1303_07 |

| [9] |

AYDOĞ S T, TÜRBEDAR E, DEMIREL A H, et al. Cervical and lumbar spinal changes diagnosed in four-view radiographs of 732 military pilots[J]. Aviat Space Environ Med, 2004, 75(2): 154-157. |

| [10] |

LANDAU D A, CHAPNICK L, YOFFE N, et al. Cervical and lumbar MRI findings in aviators as a function of aircraft type[J]. Aviat Space Environ Med, 2006, 77(11): 1158-1161. |

| [11] |

朱克顺, 徐先荣, 潘庆联, 等. 歼击机飞行员改装体检脊柱病症的医学鉴定[J]. 中华航空航天医学杂志, 2006, 17(1): 42-45, 82. DOI:10.3760/cma.j.issn.1007-6239.2006.01.011 |

| [12] |

王雪峰, 詹思延. 我国军事飞行员停飞疾病谱的meta分析[J]. 空军医学杂志, 2019, 35(4): 293-296. DOI:10.3969/j.issn.2095-3402.2019.04.004 |

| [13] |

KNEZEVIC N N, CANDIDO K D, VLAEYEN J W S, et al. Low back pain[J]. Lancet, 2021, 398(10294): 78-92. DOI:10.1016/s0140-6736(21)00733-9 |

| [14] |

SCHOENFELD A J, NELSON J H, BURKS R, et al. Incidence and risk factors for lumbar degenerative disc disease in the United States military 1999-2008[J]. Mil Med, 2011, 176(11): 1320-1324. DOI:10.7205/milmed-d-11-00061 |

| [15] |

李中正, 邱联波. 军队飞行员腰椎间盘突出症病因分析及预防保健[J]. 中国疗养医学, 2018, 27(1): 103-104. DOI:10.13517/j.cnki.ccm.2018.01.044 |

| [16] |

HADJIPAVLOU A G, TZERMIADIANOS M N, BOGDUK N, et al. The pathophysiology of disc degeneration: a critical review[J]. J Bone Joint Surg Br, 2008, 90(10): 1261-1270. DOI:10.1302/0301-620X.90B10.20910 |

| [17] |

武圣达, 闫晓东, 张舒, 等. 高载荷作用对大鼠椎间盘退行性变的影响[J]. 中国矫形外科杂志, 2019, 27(10): 921-925. DOI:10.3977/j.issn.1005-8478.2019.10.12 |

| [18] |

胡新宇, 刘阳春, 田伟, 等. 联合疗法对飞行人员腰椎软组织伤病临床疗效观察[J]. 中华保健医学杂志, 2019, 21(5): 482-483. DOI:10.3969/j.issn.1674-3245.2019.05.031 |

| [19] |

MORRIS J M. Biomechanics of the spine[J]. Arch Surg, 1973, 107(3): 418-423. DOI:10.1001/archsurg.1973.01350210054017 |

| [20] |

崔学军, 梁倩倩. 腰椎间盘突出症中西医结合诊疗专家共识[J]. 世界中医药, 2023, 18(7): 945-952. |

| [21] |

张胜, 陈虹汝, 安森胜, 等. 战斗机飞行员腰痛相关危险因素分析[J]. 第三军医大学学报, 2015, 37(24): 2481-2485. DOI:10.16016/j.1000-5404.201504065 |

2024, Vol. 45

2024, Vol. 45