2. 中国人民解放军海军第九二九医院, 上海 200433;

3. 海军军医大学(第二军医大学)第一附属医院肾内科血透室, 上海 200433

2. No. 929 Hospital of PLA Navy, Shanghai 200433, China;

3. Hemodialysis Room, Department of Nephrology, The First Affiliated Hospital of Naval Medical University(Second Military Medical University), Shanghai 200433, China

患者男,57岁,身高165 cm,体重82 kg,渔民。既往有高血压病史3年,未予重视,血压控制情况不详。2020年10月18日,患者随渔船远海作业时无明显诱因出现头晕、乏力、视物模糊、头痛等症状,且持续加重。20日00:00患者出现晕厥、口吐白沫等症状,四肢无法活动,紧急联系某岛礁医院并送治。20日02:00岛礁医院医师接诊,患者血压为187/97 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),心率103 min-1,体温36.5 ℃,呼吸频率20 min-1。患者无法言语,呼唤可睁眼,四肢无法活动,双侧病理征阳性,双侧瞳孔等大等圆(直径2.5 mm),对光反射存在,诊断:脑卒中可能。经鼻导管吸氧,血氧饱和度为85%,因口鼻呕吐物及分泌物较多,予以气管插管,同时留置胃管和导尿管。由于患者病情危重,经讨论决定于20日上午由2名医护人员陪护搭乘舰艇转送至上级岛礁医院进一步诊治。

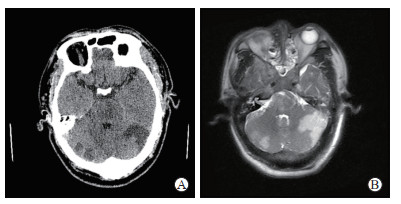

患者到达上级岛礁医院后体格检查示:嗜睡,双侧瞳孔等大等圆(直径3.0 mm),对光反射灵敏,双侧眼球中立位、活动受限,仅能睁、闭眼,四肢肌力检查不配合,双侧病理征阳性,格拉斯哥昏迷量表评分5分。急诊行头颅CT平扫(图 1A)示脑桥、双侧小脑多发低密度灶。结合患者症状和CT检查结果,诊断为急性脑梗死(后循环脑梗死)。住院期间患者血压维持在140~170/70~90 mmHg,窦性心律,心率70~90 min-1,气管插管状态下血氧饱和度为92%~97%,体温37.2~37.5 ℃。患者处于脑梗死急性期,症状可能会进一步加重,甚至出现危及生命的情况,因此考虑待病情稳定后尽早后送。

|

图 1 患者头颅影像学表现 A:头颅CT平扫示脑桥、双侧小脑多发散在低密度灶;B:头颅MRI示双侧小脑半球、脑干及左侧枕叶多发斑片状、片状异常信号影.CT:计算机断层扫描;MRI:磁共振成像. |

患者于10月24日13:00搭乘固定翼运输机飞行3 h,安全转运至后方医院ICU。医疗后送过程中,患者平躺于担架上,担架下垫软垫并妥善固定于飞机机舱,尽量保证患者舒适。全程监测患者生命体征,严密观察病情;受飞行条件限制,仅使用氧气钢瓶及氧气枕供氧,经气管插管口吸入氧气,血氧饱和度维持在90%~95%。因无气道湿化器,采用气管插管内间断滴入适量生理盐水的方式代替。飞行途中患者血氧饱和度最低降至85%,听诊双肺有湿啰音,及时给患者翻身拍背,使用手动吸痰器吸除分泌物以保持气道通畅。用无创血压计监测血压,必要时使用血管活性药物,血压维持在130~150/60~80 mmHg,心率维持在80~100 min-1,监测尿量,及时补液。在到达目的地后患者病情较平稳,心率92 min-1,血压132/86 mmHg,血氧饱和度92%,顺利完成交接。

患者在后方医院行MRI检查(图 1B )示双侧小脑半球、脑干及左侧枕叶急性脑梗死,基底动脉及部分分支狭窄、部分闭塞;两侧椎动脉上段管腔狭窄、部分闭塞。后续治疗包括气管切开呼吸机辅助呼吸、抗血小板聚集、稳定斑块、神经保护、控制脑水肿、抗感染、维持水电解质酸碱平衡等综合治疗。综合治疗2周后,患者神志较前好转,能自主呼吸,咳嗽反射良好,遂断开呼吸机同时予以无创高流量湿化氧疗辅助呼吸。患者于2020年12月4日转入康复医院进一步支持治疗。3个月后随访,患者神志清楚,能自主呼吸,肢体肌力稍有好转。

2 讨论远海作业渔民长期生活在机械震动和嘈杂环境中,船体摇晃、生活空间狭小、饮食与营养状况不佳等都是导致其高血压等心脑血管疾病患病率高的原因[1]。远海交通不便、通讯不畅,远海作业渔民发生心脑血管意外后常得不到及时有效的诊断和治疗。本例患者主要诊断为后循环脑梗死,后循环脑梗死主要指椎-基底动脉及分支堵塞引起的脑梗死,主要包括基底动脉尖综合征、Weber综合征、闭锁综合征及延髓背外侧综合征等[2]。椎-基底动脉系统一旦发生血管闭塞可引起严重的神经功能障碍,致残率和病死率高,严重威胁患者生命安全。及时明确诊断、早期溶栓治疗对控制脑梗死的发展及预后有重要意义[2]。在各方人员的协调努力下,本例患者获得及时诊断、救治与后送,为后续治疗争取了宝贵时间。

本次转运使用的飞机是紧急调运的固定翼运输机,并未配备相应的医疗管理模块,转运风险较高。因此在决定后送前,岛礁医院组织了多学科会诊,预估患者可能出现的突发状况,全面细致地做好风险评估和预案,以确保患者生命安全。转运途中的相关设备均为医护人员自行携带,结合临床实际和参考中国重症患者转运指南及其他相关文献[3-4],转运途中所需医疗设备主要包括简易呼吸球囊、手动吸引器、吸痰管、可视喉镜、气管导管及便携式心电监护仪等。此外,医护人员还准备好常规抢救药物并提前稀释至注射器内。医护人员预估了飞行时间及氧气消耗量,准备了氧气钢瓶和氧气枕。气压升高或降低都可能会对氧气枕造成影响而不利于氧气枕的使用,因此飞行途中最好使用氧气瓶供氧[5]。长途飞行转运途中由于受各种客观条件的限制,医护人员只能使用有限的医疗设备和药物对患者进行救治,因此转运前的医疗设备和物资准备尤为重要。

将患者从救护车转运至运输机机舱时,为保证搬运人员和患者安全,需提前将患者身上的各种管路及监护设备妥善固定。在飞机上需要将患者安全且舒适地固定,担架下可放置缓冲软垫,减少机身震动的传递[6]。如情况允许,可将担架放置的方向与机身轴向垂直,且将患者置于机舱前部,以减少飞机起飞、降落时的加速度和机身倾斜造成头高或头低位导致的体位性脑缺血或充血,减少颅内压和血压的变化[7]。本例患者身上管路较多,均经妥善固定,避免了飞行途中因颠簸造成的管路脱出,同时妥善固定医疗仪器,避免了因飞机晃动而影响对患者病情的观察。

运输机飞行途中氧含量可能下降,从而加重患者脑损伤或造成继发性脑损伤,而脑梗死、颅内出血或颅脑外伤后低血氧含量也是造成致残率、伤死率增加的重要危险因素[8]。因此在航空医疗后送中,需给患者提供更多氧气以维持血氧饱和度且减少其波动。

飞行途中尤其在起飞和降落时,随着海拔和舱内气压的变化,静脉输液的速度会发生变化,需要及时调整输液速度,使用血管活性药物时尤其需注意输液速度的变化。飞行后送途中机舱温度可能随海拔增加而下降,因此需监测患者体温做好保暖措施[9]。

危重伤病员在航空后送过程中,气道管理十分重要,要做好紧急事件的处理预案[10]。登机前需妥善检查气管导管的位置和深度,并妥善固定,及时评估气道分泌物。本例患者在转运前评估时呼吸费力,排除其他原因后怀疑是痰痂堵塞导致,遂更换气管导管,发现原气管导管内有大块痰痂。在转运过程中,要做好心电监护、吸氧和脉搏血氧饱和度监测等。在飞机转运途中将患者头部垫高,必要时将头部偏向一侧,防止飞行途中因颠簸和飞行等原因造成恶心呕吐,减少误吸风险,这对于没有建立人工气道的重症患者尤为重要。此外,还应注意湿化气道,受飞行条件限制,本例患者没有使用气道湿化器,采用向气管内间断滴入适量生理盐水的方式代替。因患者听诊双肺有湿啰音,血氧饱和度维持于90%~95%,在3 h的飞行途中,给予间断翻身拍背排痰,且及时使用手动吸引器吸除分泌物。如无特殊情况,在飞行转运途中应减少不必要的吸痰操作,减少对患者呼吸道的刺激。

航空后送过程中气压、氧分压、气温和湿度随着飞行高度的增加而下降。机舱噪声大、震动强烈,医护人员交流不便,可能不能及时发现患者病情变化,因此需要严密监测生命体征。在本例患者的转运过程中使用便携式心电监护仪监测心率、血压、血氧饱和度,观察呼吸的深浅、频率和节律,密切观察患者意识状态,维持生命体征稳定。

综上所述,将岛礁或者偏远地区的脑损伤患者通过航空运输的方式送到后方医院治疗,有利于对患者的救治。相对于地面运输,航空后送可显著改善中度及重度颅脑损伤患者的预后[11]。随着我国对海疆海域进一步的开发与管理,岛礁医院对广大官兵和地方人员的健康保障责任更加重大。岛礁医院可针对性地开展相关应急演练,形成救治后送体系预案,建立专业的救治队伍,提高平战时伤病员远程后送和救援能力。

| [1] |

李维平, 罗万红, 程华薇, 等. 海员心脑血管疾病高发因素的调查分析[J]. 中国基层医药, 2002, 9(8): 697-698. DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6706.2002.08.012 |

| [2] |

宋元清, 徐丽君. 椎-基底动脉结构变异与后循环脑梗死的关系[J]. 南昌大学学报(医学版), 2020, 60(4): 37-40, 45. DOI:10.13764/j.cnki.ncdm.2020.04.008 |

| [3] |

MADDRY J K, BALL E M, COX D B, et al. En route resuscitation-utilization of CCATT to transport and stabilize critically injured and unstable casualties[J]. Mil Med, 2019, 184(5/6): e172-e176. DOI:10.1093/milmed/usy371 |

| [4] |

中华医学会重症医学分会. 《中国重症患者转运指南(2010)》 (草案)[J]. 中国危重病急救医学, 2010, 22(6): 328-330. DOI:10.3760/cma.j.issn.1003-0603.2010.06.004 |

| [5] |

靳雷, 孙敬振, 马建国, 等. 直升机夜航医疗后送西沙地区重症脑出血1例[J]. 人民军医, 2018, 61(3): 261-262. |

| [6] |

李哲, 苏迅, 夏季清. 国内外常见烧伤患者空运后送护理[J]. 解放军护理杂志, 2015, 32(16): 43-45. DOI:10.3969/j.issn.1008-9993.2015.16.011 |

| [7] |

赵璧, 阎成美, 翁庐英, 等. 组织陆运和空运成批特重型烧伤患者的护理管理[J]. 解放军护理杂志, 2006, 23(2): 71-72. DOI:10.3969/j.issn.1008-9993.2006.02.037 |

| [8] |

MADDARY J K, ARANA A A, REEVES L K, et al. Patients with traumatic brain injury transported by critical care air transport teams: the influence of altitude and oxygenation during transport[J]. Mil Med, 2020, 185(9/10): e1646-e1653. DOI:10.1093/milmed/usaa124 |

| [9] |

王玉军, 苏迅, 杨小平. 空运后送机上护理组工作流程模式[J]. 解放军医院管理杂志, 2010, 17(11): 1082-1083. DOI:10.16770/j.cnki.1008-9985.2010.11.023 |

| [10] |

PONSIN P, SWIECH A, POYAT C, et al. Strategic air medical evacuation of critically ill patients involving an intensive care physician: a retrospective analysis of 16 years of mission data[J]. Injury, 2021, 52(5): 1176-1182. DOI:10.1016/j.injury.2020.10.010 |

| [11] |

DAVIS D P, PEAY J, SERRANO J A, et al. The impact of aeromedical response to patients with moderate to severe traumatic brain injury[J]. Ann Emerg Med, 2005, 46(2): 115-122. DOI:10.1016/j.annemergmed.2005.01.024 |

2023, Vol. 44

2023, Vol. 44