2. 海军潜艇学院潜艇兵训练基地, 青岛 266042;

3. 解放军 96609 部队医院医学心理科, 银川 750000

2. Submarine Training Base, Navy Submarine Academy, Qingdao 266042, Shandong, China;

3. Department of Medical Psychology, No. 96609 Troop Hospital of PLA, Yinchuan 750000, Ningxia Hui Autonomous Region, China

目前, 我军潜艇医学研究主要是将潜艇长航应激作为自变量, 将心理健康[1]、认知水平[2]、士气[3]、睡眠[4]及生理指标[5]等作为应变量, 考察潜艇长航对这些变量的影响, 其目的主要是探究潜艇长航是否对艇员造成影响。潜艇长航应激实际上是由潜艇长航与应激2个概念构成, 理论上应该有如下作用路径: 潜艇长航应激源-艇员应激-艇员生理-心理-社会变化。但是, 我军目前的潜艇医学研究较少关注潜艇长航如何导致艇员应激即"潜艇长航应激源-艇员应激"路径, 仅熊波等[6]和卢山等[7]对艇员心理应激的影响因素做过探讨。更重要的是, 我军目前还没有一个整合的理论模型解释"潜艇长航应激源-艇员应激-艇员生理-心理-社会变化"的机制。

美国海军潜艇医学研究实验室(Naval Submarine Medical Research Laboratory, NSMRL)的资深研究员Benjamin B. Weybrew于20世纪90年代提出了潜艇长航应激ABC理论模型[8]1-6, 该模型能够较好地解释: (1)什么是应激源, 以及潜艇长航特有的应激源及其强弱; (2)什么是应激反应, 以及应激源是如何导致应激的; (3)如何预测艇员对潜艇长航的适应性, 以及如何应对艇员长航应激。ABC理论是美军潜艇心理学研究与实践的理论基石, 基于该理论美军潜艇医学及心理学研究取得了丰硕的成果。本文对ABC理论及其在美军潜艇心理学研究与实践中的应用情况作一概述, 为我军未来开展潜艇医学与心理学研究提供参考。

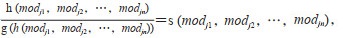

1 ABC模型的理论基础ABC理论来源于Kurt Lewin的著名方程式:

|

(1) |

其中, B代表行为(behavior), P代表人格(personality), E代表环境(environment)。该方程式表示个人的行为是由个人特点与环境影响共同决定的(行为是人与环境的函数f)。Weybrew认为他提出的ABC理论实际上是方程式(1)的推论与补充说明[8]7-12, 模型中的"A"代表前因(activators or antecedents), " B "代表行为(behavior), " C "代表结果(consequence)。

在Lewin的拓扑心理学中, 将人类环境看作与电磁场类似的场, 将适应作为人类的终极目标。动机、情绪、行为等被看作是既有方向又有大小的向量, 能够趋近适应目标的向量具有正价, 而背离适应目标的向量具有负价。在静电场中, 每个点都有其电势, 一旦带有电荷的物体处于该点, 就会受到电磁力的作用。同样, 每个环境因素都有能引起应激的可能性即"势", Weybrew称其为应激唤起势(stress evocation potential, SEP), 一旦带有一定动机的人进入该环境, 就会受到该环境产生的"阻力"而产生应激反应[8]7-12。

2 ABC理论模型的主要内容 2.1 应激源与应激在ABC理论中, 应激源是指对目标完成造成障碍并导致不同程度情绪反应或应激反应模式(pattern of stress reactivity, POSR)的环境因素(人、地点或事)[8]13-32。而应激就是由应激源导致的POSR, 主要是负性情绪反应如焦虑、抑郁、恐惧等。

2.2 应激与动机Weybrew认为动机为行为提供动力与目标, 而应激产生于目标行为受到阻碍, 因此动机是应激产生的基础[8]13-32。根据驱力理论[9], 个体生存产生需要, 需要产生驱力, 驱力推动人的行为。婴儿天生就有许多需要(主要是初级需要, 如氧气、食物、水、睡眠等), 这些需要的满足对生存至关重要。童年晚期至成年, 人会产生许多额外的需要, 主要是次级需要如归属、自尊、权力等, 这些需要往往是通过成长和学习得到的。个人在某一时刻可能同时存在多种需要, 何种需要占主导地位将会决定行为的偏向性。

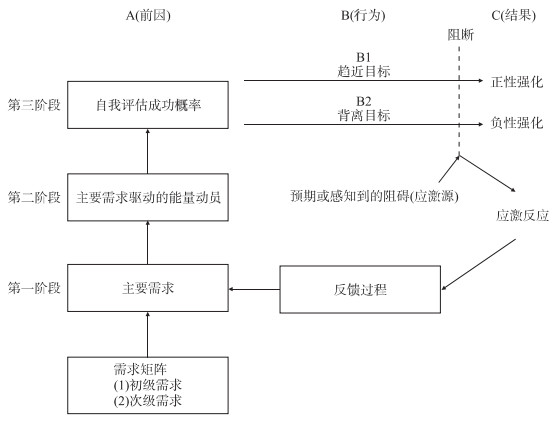

ABC理论模型中的"A"主要阐述了人的目标及达成目标的行为是如何被激活的, 这一激活过程分为3个阶段(图 1)。第1阶段为主要需求(need prepotency pattern)。Weybrew赞同Maslow的观点"某一时刻占有优势地位的需要是当时还未满足的需要的函数"[8]13-32。此阶段的基本理论假设是: (1)人的成熟水平; (2)某一时刻需要的满足程度; (3)环境前因变量即应激源的出现; (4)占优势地位应激源的性质。以上4个因素决定了个人当时的需要优势模式。第2阶段是能量动员, 能量动员源于主要需求的协同效应。第3阶段是可能性选择与完成阶段。在这一阶段, 人们会获得自我评估成功概率(perceived reinforcement contingency, PRC), 进而决定选择哪种行为满足主要需求。

|

图 1 ABC理论模型示意图 |

Weybrew给出了一个生动形象的例子阐明以上3个阶段: 一个机械工程师认为自己的薪酬很低, 同时发现工程管理岗位能够显著提升薪资水平。接着, 成就需要成为该工程师的主要需求, 原先的主要需求发生改变(第1阶段)。工程管理岗位要求有MBA学位, 但是该工程师并没有MBA学位(阻碍目标达成的因素, 即应激源), 他此时有强烈的动力去获得MBA学位(第2阶段)。他发现当地机构开办的夜校课程能够使他获得MBA学位, 然后评估各种行为并选择了一系列有最大可能帮助他获得学位的行为, 如迅速报名该课程、按时上课、按时完成作业、参加考试等(第3阶段)[8]13-32。

2.3 行为与应激完成行为的激活后, 就进入ABC理论模型的"B"。如果在这一阶段遭遇感知到的或预期到的阻碍即应激源, 则会产生应激(图 1)。

2.4 行为的结果与应激行为会产生结果, 即ABC理论模型中的"C"。行为结果会对行为本身造成影响(图 1)。为了方便理解, 继续借助2.2节的例子: 该工程师选择好行为后进入行为实施阶段, 他迅速交费报名夜校课程, 按时上课并完成作业, 最终通过了结业考试, 获得MBA学位, 拿着证书去应聘工程管理岗位(ABC理论模型中的"B")。可能会出现2种结果(ABC理论模型中的"C"): (1)他成功晋升工程管理岗位; (2)他失败了。如为结果(1), 工程师达成目标, 不会出现应激, 反而产生正性情绪反应; 如为结果(2), 目标没有达成, 则会产生应激, 出现不同程度的应激反应[8]13-32。

在ABC理论模型中, Weybrew借用美国心理学家Thorndike提出的学习理论中的效果律解释结果"C"如何反过来影响行为"B"[8]13-32。行为的结果可分为正性强化、负性强化、正性惩罚与负性惩罚4种。其中正性强化是指结果与目标一致, 并产生愉悦的体验, 这种结果会使行为重复的概率增加; 负性强化是指结果与目标背离, 但是能避免某些不希望体验的痛苦, 负性强化也能使相应行为重复的概率增加(例如工程师害怕考试, 通过逃避考试来避免痛苦, 虽然逃避考试会导致他拿不到学位, 但他仍多次逃考); 正性惩罚是指结果会带来痛苦, 会导致相应行为出现概率减少; 负性惩罚是指结果会使愉悦刺激物被剥夺, 造成相应行为出现概率减少。例子中的结果(1)是正性强化, 使该工程师认为他的行为选择是完全正确的; 结果(2)属于负性惩罚, 不仅会使工程师觉得自己的行为选择非常错误, 还会导致POSR。Weybrew认为负性强化对应激研究极端重要, 因为有大量研究证明逃避痛苦的动机强度很大、持续时间很长, 对行为的影响最大。

行为结果往往会导致主要需求的改变, 这就是反馈过程。例如, 该工程师得到工程管理岗位后去参加乡村俱乐部满足自己的归属需要, 而这种需要在原来的需求中优先级很低。反过来, 如果他没有得到工程管理岗位, 那么获得该岗位对他来说不再是正价, 最后"开一个机械工具商店"来满足生活需要可能成为其主要需求。前馈是指当应激源出现之前, 在能量动员阶段就直接产生应激反应。例如, 由于该工程师的极端不自信, 当他产生想要晋升的想法时, 就自我否定, 感到自己无法晋升并因此感到沮丧。

2.5 应激与情绪在ABC理论模型中, POSR就是一种情绪反应模式, 且主要是负性情绪。情绪反应主要与自主神经系统(autonomic nervous system, ANS)有关。ANS又可分为交感神经系统(sympathetic nervous system, SNS)与副交感神经系统(parasympathetic nervous system, PNS)。负性情绪主要与SNS激活有关, 表现为心率加快、出手汗、脸色苍白等, 由于SNS在体内分布更广、神经递质耗散较慢, 因此负性情绪持续时间较久; 相反, 正性情绪主要与PNS有关, 持续时间较短。因为应激反应主要与负性情绪有关, 所以其在生理上主要表现为SNS激活产生的机体反应[8]13-32。

3 ABC理论模型预测应激反应的量化公式ABC理论模型能够较好地解释应激是如何产生的, 但是这种启发式的描述很难用于预测。无法预测应激反应不仅会降低ABC理论模型本身的可信度, 也会使其实用性下降, 无法根据ABC理论进行艇员的选拔与出航前的人员筛选工作。为此, Weybrew提出了一系列应激量化计算公式, 用于预测应激反应的强弱和解释应激反应的个体差异性[8]47-76。

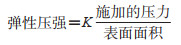

3.1 应激与胡克定律(Hooke' s law)英国物理学家Robert Hooke提出弹性理论中一条基本定律: 胡克定律。根据胡克定律, 对固体表面施加压力使其发生弹性形变产生的压强可由如下公式计算:

|

(2) |

其中, K为该固体的弹性系数。仿照公式(2), Weybrew提出了应激反应公式:

|

(3) |

其中, POSRjr为人"j"在情境"r"下的应激反应, IEDr为情境"r"中的环境需求强度(intensity of environmental demands), ARj为人"j"的适应性资源(adaptive resource), Kj为人"j"的比例常数(proportionality constant)。公式(3)的意思是: 在人"j"还未崩溃的前提下(类似于弹性形变而不是范性形变), 在情境"r"中人"j"的POSR的强度与情境"r"的环境需求强度成正比, 与人"j"所拥有的适应性资源成反比, 而人"j"的比例常数Kj是由中介变量的相互作用所决定的, 中介变量包括年龄、性别、受教育程度等。当环境需求超过资源时, 应激反应产生。例如, 在核潜艇大深度潜航时, 舱室内CO2浓度可高达1.2%并持续2~3 h(环境需求强度), 而平时大气CO2浓度仅为0.03%, 一般人能忍受0.5%浓度(适应性资源), 此时环境需求远远超过资源, 艇员产生应激反应, 表现为紧张、呼吸急促、心率加快、头痛。

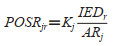

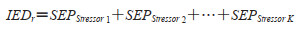

3.2 IEDr的计算公式有了公式(3)我们还是只能定性地去解释环境需求、资源与应激反应的关系, 因为我们还无法量化环境需求与资源。为此Weybrew又提出IEDr的计算公式:

|

(4) |

其中, IEDr为情境"r"的环境需求强度, SEPStressor为应激源的应激唤起势(stress evocation potential)。公式(4)的意思是: 情境"r"的环境需求强度就是情境"r"中所有应激源产生的应激唤起势的总和[10]。有了公式(4)我们依旧无法量化IEDr, 因为我们无法识别情境"r"中的应激源及量化这些应激源的SEPStressor。为了解决这个问题, Weybrew引入应激源识别与等级排序(stressor identification and rank ordering, SIRO)技术, SIRO与Q分类技术(Q-sorting technique)类似[11], 将应激源的应激唤起势排序并转换成T分数, 而所有应激源应激唤起势T分数之和即为环境需求强度。

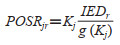

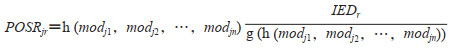

3.3 ARj与Kj的量化方法Weybrew认为ARj无法测量, 只能通过人"j"适应能力有关参数的标准分数去估计, 在核潜艇中, 这些参数包括人口学变量(年龄、受教育程度、婚姻状况)、口头表达能力、数学能力、健康状况、应对高应激唤起势应激源的经验[8]47-76。容易发现, 这些参数就是所谓的中介变量, 也就是说ARj实际上是比例常数Kj(由中介变量相互作用得到的常数)的函数, 即

|

(5) |

于是公式(3)就可变形为

|

(6) |

而Kj又是由中介变量得到的:

|

(7) |

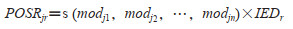

其中, mod为中介变量。将公式(7)代入公式(6), 得到

|

(8) |

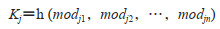

令

|

(9) |

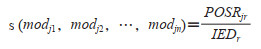

公式(9)等式右边的所有变量(modj1, modj2, …, modjn, IEDr)都可以直接测量, 只剩下函数s的构造不明确。

事实上, 可以通过一定的方法估计POSRjr, 进而反推函数s, 即

|

(10) |

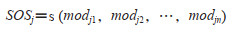

根据公式(9)可知函数s的值越大, 应激反应越强烈, 而函数s只与人"j"本身的特点(modj1, modj2, …, modjn)有关, 因此可以将函数s定义为应激敏感性(sensitivity of stress, SOS), 即

|

(11) |

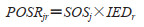

将公式(11)代入公式(9), 得到

|

(12) |

公式(12)本质上就是Kurt Lewin的著名方程式B=f(P, E)即公式(1), SOS实质上就是方程式(1)中的"P", 环境需求强度就是方程式(1)中的"E"。此时已经回到ABC理论模型的原点, 不过现在我们能够更加深刻地理解公式(1), 甚至能够进行简单的定量计算了。ABC理论模型的量化计算公式能够很好地预测核潜艇艇员长航期间的应激状况, 因此可以针对这些中介变量开展针对性的选拔与出航前人员筛选。

4 基于ABC理论模型的美军潜艇研究与实践 4.1 潜艇应激源识别与等级排序研究20世纪60年代, NSMRL曾利用应激源识别和等级排序技术识别潜艇长航时的应激源并对其进行排序[12]。潜艇长航应激源为(按应激唤起势大小降序排列): 对辐射与其他空气成分危险性的主观感知, 关注海水的压强, 空间限制, 与家人分离, 睡眠节律变化的不良影响, 噪声, 工作负荷太高或太低, 可能导致失眠的环境因素, 无聊与疲倦。理论上, 可以根据这些研究结果计算潜艇长航的环境需求强度大小。

4.2 中介变量(艇员潜艇适应性预测因子)识别研究NSMRL在20世纪60年曾开展系列研究, 考察生理心理指数[13]、心理测试[14]、背景变量[15]对艇员潜艇适应性的预测效度。该系列研究选取的效标是艇员良好特质构成表的得分。其中心理测试项目包括人格测试、动机测试、智力测试(分类、算数、机械知识、文书知识), 背景变量有年龄、薪酬、受教育程度、婚姻状况、父母婚姻状况、籍贯等。研究结果显示人格特质、动机、对潜艇部队态度、智力测试(分类、算数、机械知识、文书知识)、年龄、婚姻状况、在艇上服役时间等与潜艇适应性有关, 并得到了这些变量与效标的回归方程。理论上, 可以根据此结果计算每名艇员对潜艇长航的SOS。

4.3 艇员心理筛查量表(SUBSCREEN)20世纪80年代之前, 美军使用个人调查表(personal inventory barometer, PIB)作为心理筛查工具。进入20世纪80年代后, PIB逐渐过时并出现一些问题, 亟需新的心理筛查量表。Bryant和Noddin在继承20世纪60年代艇员潜艇适应性预测因子系列研究中"心理测试"工具的基础上编制了SUBSCREEN[16]。SUBSCREEN是由5大部分、27个分量表、共240个条目组成的自评问卷, 5大部分包括程序性量表(掩饰、给他人好印象等)、潜艇服役专项动机量表(对潜艇服役的态度等)、人格/情感量表(神经质、抑郁等)、社会化量表(冲动、攻击性、孤独等)和附加量表(幽闭恐惧症、自杀、对核的态度等)。研究表明该量表信度较高, 诊断艇员精神障碍的灵敏度与特异度较高, 能预测潜艇学校学员的毕业情况及提前脱离潜艇部队的可能性[16]。除程序性分量表是效度量表外, SUBSCREEN其余4大部分其实测试了许多ABC理论模型中的内容: (1)潜艇服役专项动机量表测的是需要优势模式; (2)人格/情感量表测的是艇员日常生活中的SOS; (3)社会化分量表测的是中介变量(外向性人格特质、孤独、人际交往能力等), 也可测试艇员的行为模式(攻击、冲动等); (4)附加量表可测试艇员对潜艇特异性应激源的反应(幽闭恐惧症、对核的态度), 也可测试中介变量(如依赖性人格特质)。因此, SUBSCREEN涉及了ABC理论模型中应激产生的各个环节, 这也是其能够较好地预测艇员潜艇适应性的原因。

4.4 "潜望镜自由"空间限制是潜艇长航中的应激源之一。美军在海神号全球航行过程中试验了一种有趣的应激应对方式, 成功缓解了艇上空间限制对艇员的影响。该方法被称为"潜望镜自由", 在潜艇航行至陆地附近的潜望镜深度时, 所有艇员都有机会透过潜望镜观察海平面上的陆地。实施这一简单而又短暂的行为后, 艇员焦虑与紧张程度的自评分数显著下降。这是因为透过潜望镜看到陆地使艇员感知到自己拥有更多的"领地", 感觉到潜艇外还有相当广阔的空间, 降低了"空间限制"这一应激源的应激唤起势, 从而减少了潜艇环境整体的环境需求强度, 减缓了艇员的应激反应[8]77-124。

5 ABC理论模型的局限 5.1 ABC理论模型的目的是"保健康"而非"保打赢"ABC理论模型原本就是为了解释、预测、应对艇员长航应激而建立的, 基于ABC理论模型上的研究与实践根本目的是为了直接或间接提升艇员长航时的身心健康状况, 即"保健康"。虽然身心健康是艇员战斗力生成的基本前提, 但是保证身心健康并不能保证艇员能够成功完成潜艇长航任务, 因此"保健康"是"保打赢"的必要条件而非充分条件, 提升战斗力才应该是一切军事研究的出发点和落脚点[17]。实际上, 美军在21世纪初就意识到这一问题, 因此提出了部队总体强健(total force fitness, TFF)[18]与人体效能优化(human performance optimization, HPO)[19]计划, 摒弃了传统军事医学以预防诊治疾病为核心的观念, 转变为一切工作聚焦于提升效能(完成军事工作的能力)上。将这一理念运用至潜艇医学研究上, 就要求研究者将艇员效能或长航时艇员的实际工作表现作为最终的因变量, 因此应该有如下研究路径: 潜艇长航应激源-艇员应激-艇员生理-心理-社会变化-艇员效能或实际工作表现的变化。然而, ABC理论模型将应激作为理论的最后着眼点, 无法解释艇员应激是否会影响艇员效能这一根本问题。

5.2 ABC理论模型难以解释艇员生理变化Weybrew作为一名心理学家, 他提出的ABC理论模型主要是从行为与心理层面观察并解释潜艇长航应激, 因此在ABC理论模型中未涉及生理指标及应激的生理机制, 导致其难以解释艇员的生理变化。例如, 李鸣皋等[20]发现艇员长航后外周血T淋巴细胞寿命缩短、凋亡率升高。ABC理论模型难以解释这一现象, 也难以说明免疫功能减弱是应激源直接导致的、与负性情绪一样属于应激反应, 还是由于艇员应激导致的后果。

5.3 应激源识别问题根据ABC理论模型的假设B=f(P, E), 应激源属于环境因素(E), 应该是与人(P)无关的客观变量, 但是在ABC理论模型中, 潜艇应激源的识别与排序是通过艇员主观感受进行的, 这会导致2个问题: (1)忽视了艇员无法感受到的应激源, 如次声是艇员无法感受到的环境因素, 因此潜艇应激源的识别与排序技术无法提取该因素, 但是次声确实会对人造成影响[21]。(2)艇员对应激源的感知存在个体差异性, 也就是说对于同一条艇上的不同艇员, 其感受到的应激源的个数与强度是不同的, 因此同一潜艇环境需求强度对不同艇员来说也应该是不同的。

5.4 应激反应的量化问题ABC理论模型中的量化计算部分归根到底还是启发式的。对单一应激源的量化实际上是将应激源作为顺序变量处理。这样做的初衷是为了将原本难以量化的应激源如"与家人分离""头痛"等纳入到计算公式中, 却将本就是连续变量的应激源如二氧化碳浓度、噪声等转变为顺序变量, 导致样本数据所包含的信息大量丧失。此外, ABC理论模型的计算公式只考虑变量之间的线性关系, 忽略了可能存在的复杂关系。因此ABC理论模型的计算公式只有借鉴意义。

6 ABC理论模型对我军的启示我军的潜艇医学与心理学研究处于较为零散的状态, ABC理论模型为我们提供了一个整合潜艇医学与心理学研究的范本; 同时, 其局限性也警醒我国研究者不要重蹈覆辙。习近平主席深刻指出: "我们要始终坚持用打得赢的标准搞建设, 坚持把提高战斗力作为全军各项建设的出发点和落脚点, 坚持用是否有利于提高战斗力来衡量和检验各项工作。"[17]在潜艇医学研究中, 我们也应该把潜艇艇员的效能作为核心看待。研究效能应先明确潜艇艇员的效能构成要素, 这就要求对潜艇上的各个岗位进行分析, 提取各个岗位所需的知识、技能、能力与其他特质(knowledge, skills, abilities and other characteristics, KSAO)[22]。此外, 中美潜艇部队在武器装备、部队文化、管理制度、人员构成上都存在很大差异, 因此我们不能盲目照搬美军的研究结果, 应该开展本土化研究。这些研究主要包括: (1)我军潜艇长航时的应激源识别与排序; (2)我军艇员潜艇适应性预测因素研究; (3)我军潜艇长航艇员效能变化规律研究。基于既往研究成果, 可以提出具有针对性的艇员效能提升方法, 主要从以下几个方面入手: (1)基于岗位KSAO的艇员心理选拔及岗位分配; (2)针对核心KSAO的效能提升训练方法; (3)长航中艇员效能维持与提升技术。

| [1] |

屠志浩, 彭丽, 沈兴华. 潜艇部队官兵出海前后心理健康对照研究的meta分析[J]. 解放军预防医学杂志, 2018, 36: 304-308. |

| [2] |

彭丽, 徐津, 叶远鹏, 沈兴华. 潜艇环境对艇员认知功能和作业能力的影响[J]. 心理科学, 2017, 40: 934-940. |

| [3] |

江楠楠, 李晓文, 余浩. 潜艇艇员工作应激与士气关系的研究[J]. 心理科学, 2009, 32: 1483-1485. |

| [4] |

江楠楠, 李岩, 来鸿飞, 姚健, 朱长勇, 周宏元, 等. 潜艇艇员远航期间睡眠特点的跟踪研究[J]. 解放军医学杂志, 2017, 42: 723-727. |

| [5] |

成祥, 赵名, 林松, 倪伟, 陈国柱, 杨征, 等. 长航应激对潜艇艇员交感-肾上腺髓质轴功能的影响[J]. 军事医学, 2015, 39: 245-249. |

| [6] |

熊波, 田苗, 刘俊松, 俞云峰. 潜艇艇员心理应激与个性特征、应对方式及社会支持的关系研究[J]. 中国健康心理学杂志, 2008, 16: 1083-1086. |

| [7] |

卢山, 陈斌, 王欣, 刘春利, 孙立, 迟强. 某部潜艇艇员知觉压力的影响因素[J]. 解放军预防医学杂志, 2015, 33: 24-26. |

| [8] |

WEYBREW B. The ABCs of stress: a submarine psychologist's perspective[M]. Westport, CT: Praeger, 1992.

|

| [9] |

边玉芳. 动机即内驱力——赫尔等人的内驱力实验[J]. 中小学心理健康教育, 2014(17): 31-32. DOI:10.3969/j.issn.1671-2684.2014.17.013 |

| [10] |

COVINGTON E M V. Approach and avoidance motivation[J]. Educ Psychol Rev, 2001, 13: 73-92. DOI:10.1023/A:1009009018235 |

| [11] |

GUO Q, FENG L, WANG M. Chinese undergraduates' preferences for altruistic traits in mate selection and personal advertisement: evidence from Q-sort technique[J]. Int J Psychol, 2017, 52: 145-153. DOI:10.1002/ijop.12207 |

| [12] |

WEYBREW B. Prediction of adjustment to prolonged submergence aboard a Fleet Ballistic Missile submarine. Ⅰ. Interrelationships of the adjustment criteria (Report No. 383)[R]. U. S. Naval Medical Research Laboratory, 1962: 1-5.

|

| [13] |

WEYBREW B. Prediction of adjustment to prolonged submergence aboard a Fleet Ballistic Missile submarine. Ⅳ. Psychophysiological indices (Report No. 385)[R]. U. S. Naval Medical Research Laboratory, 1962: 1-11.

|

| [14] |

WEYBREW B. Prediction of adjustment to prolonged submergence aboard a Fleet Ballistic Missile submarine. Ⅱ. Objective tests (Report No. 388)[R]. U. S. Naval Medical Research Laboratory, 1962: 1-28.

|

| [15] |

WEYBREW B. Prediction of adjustment to prolonged submergence aboard a Fleet Ballistic Missile submarine. Ⅲ. Background variables (Report No. 384)[R]. U. S. Naval Medical Research Laboratory, 1962: 1-18.

|

| [16] |

王映红, 仇顺海, 余浩, 王秀平, 彭润松. 美海军潜艇艇员心理选拔量表的应用[J]. 海军医学杂志, 2006, 1: 93-95. DOI:10.3969/j.issn.1009-0754.2006.01.055 |

| [17] |

习近平. 习近平关于国防和军队建设重要论述选编[M]. 北京: 解放军出版社, 2014: 22.

|

| [18] |

BOWLES S V, POLLOCK L D, MOORE M, WADSWORTH S M, CATO C, DEKLE J W, et al. Total force fitness: the military family fitness model[J]. Mil Med, 2015, 180: 246-258. DOI:10.7205/MILMED-D-13-00416 |

| [19] |

DEUSTER P A, O'CONNOR F G, HENRY K A, MARTINDALE V E, TALBOT L, JONAS W, et al. Human performance optimization: an evolving charge to the Department of Defense[J]. Mil Med, 2007, 172: 1133-1137. DOI:10.7205/MILMED.172.11.1133 |

| [20] |

李鸣皋, 孙海文, 吕晓宁, 马贵喜. 核潜艇长航对艇员T淋巴细胞凋亡及肿瘤坏死因子-α白细胞介素-8白细胞介素-2的影响[J]. 山西医药杂志, 2013, 42: 495-497. DOI:10.3969/j.issn.0253-9926.2013.05.006 |

| [21] |

裴兆辉, 陈景藻, 朱妙章, 裴建明. 次声对人类的影响[J]. 中国自然医学杂志, 2004, 6: 125-127. |

| [22] |

SCHMITT N, HIGHHOUSE H. Industrial and organizational psychology[M]. New Jersey: John Wiley & Sons, 2013: 61-81.

|

2022, Vol. 43

2022, Vol. 43