妊娠滋养细胞疾病(gestational trophoblastic disease,GTD)是一组与异常妊娠相关的疾病,包括葡萄胎、侵蚀性葡萄胎及转移性葡萄胎、绒毛膜癌、胎盘部位滋养细胞肿瘤和上皮样滋养细胞肿瘤[1]。GTD的所有恶性形式均被称为妊娠滋养细胞肿瘤(gestational trophoblastic neoplasia,GTN)[2]。目前GTN的治疗原则仍以化学治疗(以下简称为化疗)为主、手术和放射治疗为辅,化疗在GTN的治疗中发挥着重要作用,GTN的总体治愈率可达92.7%[3]。根据2015年国际妇产科联盟(International Federation of Gynecology and Obstetrics,FIGO)GTD诊治指南,推荐低危GTN患者的化疗方案用甲氨蝶呤或放线菌素D(Act-D)单药方案治疗,高危GTN患者使用EMA-CO方案[2]。目前对于患者自身以及疾病相关因素与GTN化疗预后的关系尚不清楚。本研究回顾性分析了2009―2016年我院收治的GTN患者的临床资料,旨在探讨影响GTN化疗治愈时间的相关因素。

1 资料和方法 1.1 研究对象收集2009―2016年我院收治的55例GTD患者的临床资料。葡萄胎及葡萄胎后GTN诊断标准:有停经后不规则阴道出血或阴道排出葡萄胎样水泡组织、子宫体大于停经月份、血人绒毛膜促性腺激素(human chorionic gonadotrophin,HCG)8~10周后持续上升>80000 U/L,超声检查见“落雪状”或“蜂窝状”改变诊断为葡萄胎;排除妊娠物残留或再次妊娠者,我院或外院诊断为葡萄胎后血HCG测定4次均为高水平且呈平台状态(±10%),并持续3周或更长时间或血HCG测定3次均上升(>10%)并至少持续2周或更长时间者即可诊断为GTN。非葡萄胎后GTN诊断标准:足月产、流产或异位妊娠后HCG多在4周左右转为阴性,若超过4周血HCG仍持续高水平,或下降后又上升,除外妊娠物残留或再次妊娠后可诊断。胸部X线片明确的肺转移支持GTN诊断,其最初征象为肺纹理增粗,后发展为片状或小结节阴影,典型表现为棉球状或团块状阴影。将收集的55例GTD患者根据以上标准进行诊断,并均经病理明确诊断,其中葡萄胎26例、侵蚀性葡萄胎23例、绒毛膜癌6例。29例GTN患者中,年龄≤20岁3例,21~30岁12例,31~40岁4例,>40岁10例;FIGO分期(2015年)Ⅰ期8例,Ⅱ期5例,Ⅲ期15例,Ⅳ期1例。所有病例研究均经过患者知情同意及伦理委员会批准。

1.2 治疗方法根据2015年FIGO/世界卫生组织(WHO)预后评分系统对29例GTN患者进行评分,≤6分的Ⅰ~Ⅲ期患者为低危,≥7分的Ⅰ~Ⅲ期和Ⅳ期患者为高危。共27例行化疗,其中5-氟尿嘧啶(5-FU)单药化疗4例,5-FU+顺铂(DDP)方案化疗4例,5-FU+放线菌素D方案化疗17例,EMA-CO方案化疗2例,所有疗程均在患者随访血HCG下降至阴性3次以上后再巩固治疗1~3次。2例行单纯手术治疗,其中1例行子宫瘢痕部位病灶切除+修补术,1例行全子宫+双附件切除术。

1.3 复查及随访葡萄胎患者清宫后每周复查1次血HCG直至连续3次阴性,以后每个月复查1次共6个月,然后再每2个月1次共6个月,自第1次阴性后共计1年。每次复查询问病史并进行妇科检查,必要时行超声、胸片或CT检查。GTN患者在每次化疗结束后每周监测血HCG,定期复查超声及胸片或肺部CT。在每次化疗结束至18 d内血HCG下降至少1个对数为有效。血HCG连续3次阴性后,低危患者至少给予1个疗程的化疗,高危患者继续化疗3个疗程,其中第1个疗程必须为联合化疗。治疗结束出院后3个月时第1次随访,然后每6个月随访1次至3年,以后每年1次直至5年,以后可每2年1次。29例GTN患者住院治疗并监测血HCG动态变化,同时进行随访,自我院初次治疗至死亡或末次随访,1例患者及家属坚决要求行手术治疗后回当地医院继续化疗,1例考虑为子宫瘢痕部位妊娠行病灶切除后证实为侵蚀性葡萄胎后患者失访,行化疗的GTN患者中4例失访,连续3次查血HCG<5 U/L者23例,故共23例GTN患者纳入本研究。

1.4 统计学处理采用SPSS 22.0软件行统计学分析。计量资料以x±s表示,计数资料、等级资料以例数表示。采用Cox回归模型分析治愈时间的相关因素,将单因素分析中P<0.1的因素纳入多因素分析,采用向前逐步法构建最佳相关因素模型。生存分析使用Kaplan-Meier分析,采用log-rank检验比较不同分组间治愈时间的差异。检验水准(α)为0.05。

2 结果 2.1 一般资料经化疗后连续3次随访血HCG<5 U/L的GTN患者23例,年龄为(32.87±10.78)岁。患者的生育史、肺转移情况、FIGO分期、血常规、肝肾功能等基本临床特征见表 1。

|

|

表 1 妊娠滋养细胞肿瘤患者的基本临床特征 |

2.2 GTN治愈时间相关因素的Cox回归分析

采用Cox回归分析23例GTN患者治愈时间的相关因素,结果见表 2。单因素分析结果显示,足月产史(P=0.022)和流产史(P=0.034)是治愈时间的危险因素;年龄接近有统计学意义(P=0.051)。将年龄、足月产史、流产史纳入多因素分析中,构建最佳模型发现,有足月产史是GTN治愈时间延长的独立危险因素(P=0.020)。

|

|

表 2 妊娠滋养细胞肿瘤患者化疗治愈时间相关因素的Cox回归分析 |

2.3 GTN治愈时间相关因素的Kaplan-Meier生存分析

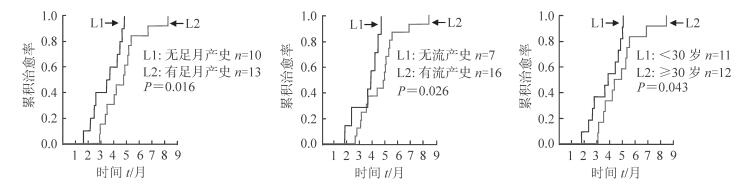

Kaplan-Meier生存分析发现,有足月产史的GTN患者较无足月产史患者的治愈时间长,两组间比较差异有统计学意义(P=0.016);有流产史的GTN患者较无流产史的患者治愈时间长,两组间比较差异有统计学意义(P=0.026);年龄≥30岁的GTN患者较年龄<30岁的患者所需治愈时间更长,两组间比较差异有统计学意义(P=0.043)。见图 1。

|

图 1 足月产史、流产史和年龄与治愈时间的Kaplan-Meier生存分析 |

3 讨论

2000 FIGO分期中将先次妊娠情况列为GTN高危因素纳入评分系统中并沿用至今。有研究表明GTD的发生与妊娠次数有关,与初孕患者相比,前次有妊娠史的患者GTD发病率高于初孕者[4]。张烨等[5]通过比较15年侵蚀性葡萄胎及绒毛膜癌的临床特征变化趋势,与2005―2009年组比较,1994―1999年组总孕次、流产次数增加,差异具有统计学意义。上述研究可见生育史与GTN发病率呈正相关,但目前未见关于生育史与GTN治愈时间关系的报道。本研究结果显示足月产史和流产史与治愈时间有关,足月产史是治愈时间的独立影响因素。目前生育史影响GTN治愈时间的机制尚不清楚。正常妊娠时,胚胎可通过免疫逃逸机制达到局部免疫抑制作用,近年来研究发现,细胞高水平表达人类白细胞抗原(HLA-G)在其中发挥了重要的作用,HLA-G mRNA和HLA-G蛋白在早孕绒毛、部分性葡萄胎、完全性葡萄胎、侵蚀性葡萄胎及绒毛膜癌中表达依次增强[6]。Wilczyński[7]指出癌症和妊娠中免疫逃逸的过程基于类似的机制,经典HLA抗原的缺失或下调以及非经典HLA-G分子的存在导致Th2细胞因子活性改变,分泌免疫抑制因子并阻断抗体,诱导免疫细胞凋亡从而导致免疫逃逸。Saito等[8]研究证实,Th1/Th2类细胞因子表达的失衡与滋养细胞疾病的发生和发展相关,肿瘤组织多分泌Th2类细胞因子,其处于优势状态是肿瘤免疫逃逸的机制之一,继而造成葡萄胎的恶变。由于本研究病例数少,仅通过现有的研究结果猜测,有过生育史的女性体内残留免疫耐受物质可能使滋养细胞免疫逃逸,影响其侵袭转移,同时影响GTN的治愈时间。本组研究早产史患者仅1例,结果显示对于GTN治愈时间无明显影响。研究表明感染、炎性反应和遗传均是自发性早产的危险因素[9]。但本组病例数过少,此外,有过早产史的女性体内残留的炎性反应或免疫物质高敏性及记忆性可能会影响免疫耐受机制介导的滋养细胞免疫逃逸,进而导致GTN的治愈时间无明显影响。对以停经后阴道出血或不规则阴道出血就诊的患者,除了要考虑流产、异位妊娠等妊娠相关疾病外,还要考虑GTD可能。对有生育史特别是足月产史的GTN患者,要密切监测血HCG的动态变化,注意是否有耐药性并严格掌握停药指征,直至GTD彻底治愈。

GTD发病因素中,年龄被认为是一个重要的高危因素。根据WHO定义,<20岁为青少年,40岁及以上为高龄产妇;极端年龄组定义为<16岁或>45岁的人群[10]。有研究发现孕妇年龄与葡萄胎发病率增加密切相关,尤其是青少年及高龄产妇[11-12]。同时高龄也是葡萄胎恶变的高危因素,这可能与卵巢功能减退、卵子质量缺陷等有关,一旦受孕后受精卵易出现异常染色体,导致GTD的发生,具体机制尚需研究。绒毛膜癌的发病年龄与葡萄胎相同,也较正常妊娠人群高[13]。但有调查研究显示,88%的GTN患者发病年龄为20~40岁[4],Oranratanaphan和Lertkhachonsuk[14]回顾发现2002―2011年间被列为极高风险、复发或耐药的GTN患者的平均年龄为(33.6±13.5)岁(17~53岁),国内也有研究报道GTN患者发病年龄集中在20~30岁[15-17]。本研究以30岁为界比较了GTN患者年龄与治愈时间的关系,结果发现年龄≥30岁GTN患者较年龄<30岁患者所需治愈时间更长。Kuyumcuoglu等[17]通过回顾性研究发现患者年龄、孕次和基础β-HCG水平是持续性GTN的危险因素,而GTN的肿瘤大小和组织病理学类型并不是显著的危险因素。顾燕楠[18]通过单因素分析发现年龄≥40岁、治疗前HCG峰值≥104 U/L、预后评分≥5分对GTN患者初治耐药率的差异有统计学意义(P<0.05),多因素logistic回归分析结果显示年龄≥40岁为GTN患者初治耐药的主要危险因素(P<0.05)。故年龄越大,基础血HCG越高,GTN患者血HCG下降越慢,治愈时间越长,化疗过程中需严格监测血HCG的动态变化,必要时调整用药方案。

综上所述,年龄、足月产史及流产史与GTN的预后有关,足月产史是GTN预后的独立影响因素。对于年龄大、有过生育史特别是足月产史的GTN患者,要严密监测血HCG的变化,结合FIGO分期及评分,坚持个体化治疗,严格掌握停药指征,直至GTN彻底治愈。

| [1] | 林荣春, 黄妙玲, 林仲秋. 《FIGO 2015妇癌报告》解读连载七——妊娠滋养细胞疾病诊治指南解读[J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2016, 32: 57–60. |

| [2] | NGAN H Y, SECKL M J, BERKOWITZ R S, XIANG Y, GOLFIER F, SEKHARAN P K, et al. Update on the diagnosis and management of gestational trophoblastic disease[J]. Int J Gynaecol Obstet, 2015, 131(Suppl 2): S123–S126. |

| [3] | TSE K Y, CHAN K K L, TAM K F, NGAN H Y S. Current management of gestational trophoblastic dis-ease[J]. Obstet Gynaecol Reprod Med, 2015, 25: 12–21. DOI: 10.1016/j.ogrm.2014.10.007 |

| [4] | RAUH-HAIN J A, GROWDON W B, BRAGA A, GOLDSTEIN D P, BERKOWITZ R S. Gestational troph-oblastic neoplasia in adolescents[J]. J Reprod Med, 2012, 57(5/6): 237–242. |

| [5] | 张烨, 薛艳, 刘腾, 张勇华, 安瑞芳. 妊娠滋养细胞肿瘤291例临床特征分析[J]. 实用妇产科杂志, 2012, 28: 981–984. DOI: 10.3969/j.issn.1003-6946.2012.11.028 |

| [6] | 朱颖, 孙永玉. 人类白细胞抗原-G在妊娠滋养细胞疾病中的表达[J]. 实用医学杂志, 2007, 23: 2670–2672. DOI: 10.3969/j.issn.1006-5725.2007.17.017 |

| [7] | WILCZYŃSKI J R. Cancer and pregnancy share similar mechanisms of immunological escape[J]. Chemotherapy, 2006, 52: 107–110. DOI: 10.1159/000092537 |

| [8] | SAITO S, NAKASHIMA A, MYOJO-HIGUMA S, SHIOZAKI A. The balance between cytotoxic NK cells and regulatory NK cells in human pregnancy[J]. Reprod Immunol, 2008, 77: 14–22. DOI: 10.1016/j.jri.2007.04.007 |

| [9] | 刘玉昆, 刘梅兰, 杜涛, 陈颖, 陈慧, 张建平. 不同年龄和流产次数的复发性流产患者绒毛染色体核型分析[J]. 现代妇产科进展, 2012, 21: 925–928. |

| [10] | 安瑞芳, 方静. 妊娠滋养细胞疾病与"二胎"妊娠[J]. 西安交通大学学报(医学版), 2017, 38: 469–473. |

| [11] | SAVAGE P M, SITA-LUMSDEN A, DICKSON S, IYER R, EVERARD J, COLEMAN R, et al. The relationship of maternal age to molar pregnancy incidence, risks for chemotherapy and subsequent pregnancy outcome[J]. J Obstet Gynaecol, 2013, 33: 406–411. DOI: 10.3109/01443615.2013.771159 |

| [12] | SAVAGE P, WILLIAMS J, WONG S L, SHORT D, CASALBONI S, CATALANO K, et al. The demographics of molar pregnancies in England and Wales from 2000-2009[J]. J Reprod Med, 2010, 55(7/8): 341–345. |

| [13] | LURAIN J R. Gestational trophoblastic disease Ⅰ:epidemiology, pathology, clinical presentation and diagnosis of gestational trophoblastic disease, and management of hydatidiform mole[J]. Am J Obstet Gynecol, 2010, 203: 531–539. DOI: 10.1016/j.ajog.2010.06.073 |

| [14] | ORANRATANAPHAN S, LERTKHACHONSUK R. Treatment of extremely high risk and resistant gestational trophoblastic neoplasia patients in King Chulalongkorn Memorial Hospital[J]. Asian Pac J Cancer Prev, 2014, 15: 925–928. DOI: 10.7314/APJCP.2014.15.2.925 |

| [15] | 吴龙英, 韦雯雯, 颜士杰. 155例妊娠滋养细胞疾病临床资料分析[J]. 中华全科医学, 2017, 15: 457–459. |

| [16] | 王仁诚. 妊娠滋养细胞肿瘤148例病例分析[D]. 石家庄: 河北医科大学, 2014. |

| [17] | KUYUMCUOGLU U, GUZEL A I, ERDEMOGLU M, CELIK Y. Risk factors for persistent gestational trophoblastic neoplasia[J]. J Exp Ther Oncol, 2011, 9: 81–84. |

| [18] | 顾燕楠. 妊娠滋养细胞肿瘤65例临床分析[D]. 苏州: 苏州大学, 2015. |

2018, Vol. 39

2018, Vol. 39