2. 重庆医科大学附属第一医院精神科, 重庆 400016

2. Department of Psychiatry, the First Hospital Affiliated to Chongqing Medical University, Chongqing 400016, China

产后抑郁症 (postpartum depression,PPD) 是分娩后不典型抑郁,起病隐匿,通常产后2周起病,4~6周症状明显,主要表现为抑郁、悲伤、失眠、烦躁甚至自杀、杀婴,其病因尚不明确,可能与遗传、神经内分泌、产科因素、社会心理因素有关[1]。PPD的发病率为3.5%~33%[2],我国PPD发病率为13.1%~16.3%[3]。既往研究报道PPD与产妇的年龄、产次、文化程度、经济收入、性格特征、产前焦虑/抑郁情绪、家庭关系等因素有关[4~11],但大多数研究[2, 5, 7~11]仅比较上述因素在抑郁症组与非抑郁症组间的差异,对联合运用多个社会心理因素预测PPD的价值如何目前未见报道;此外,PPD的诊断需根据美国《精神疾病诊断与统计手册》第4版 (DSM-Ⅳ) 中文版的DSM-Ⅳ-TR轴Ⅰ障碍临床定式检查 (SCID-I/P) PPD诊断标准确诊,技术要求高,耗时长,操作复杂,不易在基层医院实施。综合上述产后抑郁症危害大、发生率高、诊断操作复杂、数据分析欠完善等原因,本研究从社会心理因素出发,联合产妇多方位资料,全面、准确采集产妇信息,建立质控机制,并采用纵向随访的方式提高研究可信度,随机选取2014年9月—2016年6月在重庆医科大学附属第一医院、金山医院、大学城医院产检的371例产妇,追踪随访,找出PPD的预警因素,建立PPD的预测模型并评价其预测价值,旨在阐明社会心理因素在PPD预测中的价值,期望为PPD的预测提供方便可行的新工具。

1 对象和方法 1.1 调查对象随机选取2014年9月—2016年6月在重庆医科大学附属第一医院、金山医院、大学城医院进行产前检查、孕周≥28周、拟在该院住院分娩的371例孕妇,对其进行产前调查,并追踪随访至产后6周 (42 d)。纳入标准:(1) 既往无脑部器质性疾病史;(2) 无精神病史及人格障碍;(3) 小学及以上文化程度,理解测试内容;(4) 产后42 d按时返院。本次调查取得重庆医科大学医学研究伦理委员会批准。被调查对象 (产妇) 知情自愿,均签署同意书。

1.2 研究方法调查员经统一专业培训并测试合格,对被试者 (产妇) 使用统一指导语,产前完成社会人口学调查表 (自定义) 了解产妇的社会人口学资料,填写90项症状自评量表 (SCL-90)[12]调查产前的心理健康状况,艾森克人格问卷 (EPQ)[13]调查产妇性格特征,汉密尔顿焦虑/抑郁量表 (HAMA14/HAMD24)[14]和贝克焦虑/抑郁量表 (BAI/BDI)[12]分别从客观和主观角度了解产妇产前的焦虑抑郁情绪。HAMA14/HAMD24为他评量表,由2位精神科主治医师访谈后独立完成,HAMA14/HAMD24评估一致性检验kappa值分别为0.80、0.85,并将产妇自评的BAI/BDI分别与2位精神科主治医师的HAMA14/HAMD24结果进行对照,若与2位医师的结果一致,采纳;若仅与1位医师的结果一致,由2位医师商议后确定;若与2位医师的结果均不同,则不纳入研究。追踪至产后42 d使用爱丁堡产后抑郁量表 (EPDS)[15]对产妇的抑郁情绪予以初筛,对EPDS得分≥13分的产妇将由2位精神科主治医师根据SCID-I/P抑郁症诊断标准,诊断PPD。根据是否被诊断为PPD,将产妇分为PPD组和非PPD (N-PPD) 组,比较不同社会心理因素在两组间的差异是否具有统计学意义,找出预警因素,建议预测模型。

1.3 质量控制参与调查的医务人员需经统一培训并测试合格;回收的量表由2位精神科主治医师审核,结果经一致性检验 (kappa检验) 合格后方可使用;所有纸质版量表由双人双份独自录入上海惠诚心理测试系统,导出结果后进行校正,直至无误。

1.4 统计学处理采用SPSS 22.0软件进行数据分析,计量资料采用x±s描述,计数资料采用频数 (构成比) 描述;计量资料两组间的比较采用独立样本t检验,计数资料两组间的比较采用单因素χ2检验。将差异有统计学意义的变量纳入多因素逐步logistic回归模型中分析PPD的影响因素,建立PPD的预测模型;通过绘制该模型的ROC曲线评价其预测PPD的价值。检验水准 (α) 为0.05。

2 结果 2.1 PPD的发生情况产前共发放问卷408份,追踪至产后42 d脱落37例 (脱落率9.07%),其中18例要求退出,11例失去联系,6例掩饰较高 (3例EPQ中L量表T分≥60分,1例BDI与HAMD24差异较大,2例BAI与HAMA14差异较大),2例胎儿发生意外;有效回收371份 (有效回收率90.93%)。371例产妇,72例EPDS得分≥13分,其中60例符合SCID-I/P PPD的诊断标准,PPD的发生率为16.17%。产妇年龄21~43(27.9±3.7) 岁,经χ2检验,不同年龄组PPD发生率的差异无统计学意义 (P>0.05)。初产妇283例 (76.28%),PPD发生率为15.9%(45/283);经产妇88例 (23.72%),PPD发生率17.0%(15/88),两组PPD的发生率差异无统计学意义 (P>0.05)。

2.2 预测回归模型的建立 2.2.1 产前社会心理因素与PPD的单因素分析单因素分析显示PPD组和N-PPD组工作稳定与否、文化程度、情绪稳定性、HAMA14得分、HAMD24得分、BAI得分、BDI得分、SCL-90各单因子 (除躯体化) 得分的差异均有统计学意义 (P<0.05);家庭所在地 (农村vs城镇)、年龄、孕次、经济状况、性格特征的差异无统计学意义 (P>0.05)。见表 1。

|

|

表 1 两组产妇的产前社会心理情况 Tab 1 Prenatal social psychological situations of puerperae in two groups |

2.2.2 多因素逐步logistic回归建模

以上述两组间差异有统计学意义的20个变量为自变量,以产后是否患PPD为因变量,进行多因素逐步logistic回归,结果见表 2。最终受教育情况、SCL-90总分、工作稳定与否、家属陪伴情况、BDI得分5个指标进入模型,OR值分别为0.267、1.043、2.733、12.152、1.114。由此建立PPD的预测模型:Logit (PI)=0.042×total score of SCL-90+1.005×fixed work or not+2.498×relative company+0.108×BDI score-1.319×education-8.028。

|

|

表 2 PPD发生的独立影响因素 Tab 2 Independent influencing factors of PPD |

2.3 评价模型对PPD的预测价值

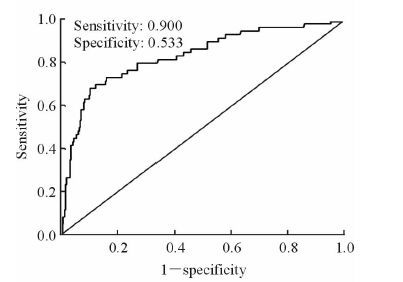

以ROC曲线评价该模型对PPD的预测价值,结果显示曲线下面积为0.833(P<0.001,95%CI 0.772~0.894,图 1)。当PI=0.141时,约登指数最大,灵敏度为0.900,特异度为0.533。

|

图 1 回归模型预测PPD的ROC曲线 Fig 1 ROC curve of the regression model in detecting PPD PPD: Postpartum depression; ROC: Receiver operating characteristic |

3 讨论

本研究采用EPDS结合SCID-I/P对PPD进行诊断,371例产妇中60例产妇符合SCID-I/P PPD的诊断标准,PPD发生率16.17%,与以往报道的发生情况[2~3]相近。

本研究结果显示产妇无固定工作是PPD的危险因素。无固定工作的产妇大部分属于“临时工”,工作变动较大,岗位上缺乏归属感和安全感,加之妊娠、分娩、哺乳均会影响工作,与有固定工作的产妇相比,“临时工”产妇担心因妊娠失去工作,经济上和精神上的压力增大,且随着胎儿的娩出日常生活开销增加,家庭经济压力剧增,此时产妇不仅要担心自身和胎儿的健康,还要承受经济压力,故PPD发生的风险将增加。

贝克抑郁得分越高,产妇情绪越低落,内心愉悦体验越少,进食睡眠欠佳,更有甚者产生了轻生的消极观念,故产前BDI得分较高的产妇对待妊娠期躯体不适的态度越消极,对疼痛的自我体验强烈,处理事情的能力下降,应对日常事物的态度越消极、被动,而不同应对方式可降低应激反应水平或增加应激反应水平。若产前的抑郁情绪不能及时有效地缓解,该情绪将持续整个妊娠期直至分娩以后,加之分娩本是应激事件,故PPD发生的风险增加[7]。

SCL-90总分是躯体化、人际关系敏感、强迫状态、焦虑、抑郁、敌对、恐怖、偏执、精神病性等因子的集中体现,SCL-90得分越高产妇存在上述阳性因子的条目越多,产前存在焦虑、抑郁、敌对、恐怖、躯体不适等心理问题越突出;反之,SCL-90总分越低,产前存在的心理问题越少,程度越轻。受雌孕激素变化、人际关系、社会角色等因素的影响,许多孕产妇会经历身心极度紧张、焦虑、抑郁等心理变化,孕期主要表现为焦虑,胎盘娩出后激素水平急剧下降,抑郁情绪明显[7],亦有研究表明强迫、追求完美、神经过敏与PPD的发生相关[16]。王丹阳等[8]研究亦表明,产前SCL-90总分高的孕妇PPD的发生风险明显增加。故产前SCL-90总分越低,产前存在焦虑、抑郁、强迫、偏执等心理状态的程度越轻,PPD发生的风险越小。

既往有研究发现家庭因素是PPD发生的首要因素 (OR=3.217)[10],本研究发现单方家属陪伴是PPD发生的最有预测价值的因素。由于产妇妊娠期间情感需求增加,社交活动减少,主要人际交往来自家庭,且考虑到我国第一代独生子女正处于生育年龄,婚前是家里的“小公主”,产后变为“保姆”,心理“落差感”强烈,故家庭的陪伴和照顾显得尤为重要。双方亲属的陪伴不仅为产妇的生产营造和谐的环境,同时提供了足够的情感支持,有助于缓解产妇产前的焦虑情绪;相反,仅有单方家属陪伴的产妇在心理上会有“被冷落”“不受重视”的感受,这种不必要的担心和紧张造成产妇敏感、焦虑、情绪低落,甚至影响睡眠和饮食,这种不良心理状态的持续易导致负性情绪和产后抑郁的发生。

本研究亦发现文化程度越高发生PPD的风险越大,与邓爱文等[9]研究结论一致。文化程度低的产妇了解分娩相关知识的途径较少,情感需求相对较少;反之,文化程度较高的产妇内心体验丰富,情感需求较多,且了解分娩相关知识的途径较多,但由于未受过专业的医学教育,对医学知识的了解较片面,易断章取义,过分担忧年龄、孕检异常、饮食睡眠情况对自身和胎儿健康的影响,这种过分关注甚至夸大不利因素的现象将增加产妇的焦虑情绪。有学者通过结构方程分析发现焦虑在PPD的发生中起着中介作用[16],故产前任何一项可能导致焦虑情绪的因子均会影响PPD的发生。本研究还显示家庭所在地 (农村vs城市)、年龄、生产次数、经济状况、性格特征、产前焦虑情绪与PPD的发生无关,故未将上述因素纳入模型中。这与其他研究[11, 17~19]存在差异,可能与地域差异、调查时间、样本量有关,有待进一步探讨。此外,经多元逐步logistic回归分析后仅BDI得分进入了模型,而与之相关的HAMD24得分未进入模型,该差异考虑为HAMD24得分取值范围较宽 (HAMD24得分取值范围:0~96分,BDI得分取值范围:0~63分) 影响方程拟合度 (R2) 所致,后续研究可选取HAMD17得分与之对比,并减少取值范围对结果的影响。

既往研究仅分析单个因素与PPD的关系,但PPD的发病是多因素综合作用的结果[1],单个指标预测PPD发生的特异性较低,诊断PPD的效力较低。本研究亦发现单个因素对PPD的预测效力均较低 (曲线下面积均小于0.7, 未提供数据),故首次通过联合多个社会心理因素建立PPD的预测模型,大大提高了社会心理因素对PPD的预测效力 (曲线下面积为0.833)。此外,目前PPD的确诊需根据SCID-I/P抑郁症诊断标准,但SCID-I/P访谈耗时长、工作量大,需经专业培训的精神科医师进行访谈;而本研究建立的预测模型,仅包含了产妇工作情况、文化程度、产前BDI得分、SCL-90总分、家属陪伴情况5个指标,信息获取方便,操作简单,技术难度小;当PI=0.141时,灵敏度为0.900,故该模型可广泛运用于临床PPD的筛查,尤其适用于向无法进行SCID-I/P访谈的基层医院推广。

综上所述,针对产妇工作情况、文化程度、产前BDI得分、SCL-90总分、家属陪伴情况等影响因素,产前制定有针对性的防治措施对降低PPD的发生率至关重要;此外,与SCID-I/P相比,本研究构建的PPD预测模型技术要求低,操作简单,可行性强,灵敏度较高,可提高PPD的识别率,易于推广,尤其适用于基层医院。

志谢

感谢重庆医科大学附属第一医院妇产科漆洪波教授、徐红兵教授和重庆医科大学附属大学城医院妇产科王佳教授对本次研究提供的支持和指导。

| [1] | GJERDINGEN D, MCGOVERN P, CENTER B. Problems with a diagnostic depression interview in a postpartum depression trial[J]. J Am Board Fam Med, 2011, 24: 187–193. DOI: 10.3122/jabfm.2011.02.100197 |

| [2] | 张妍, 张文颖, 周玲, 王莉. 产后抑郁症的相关危险因素的探讨[J]. 中国实验诊断学, 2013, 17: 85–87. DOI: 10.3969/j.issn.1007-4287.2013.01.029 |

| [3] | 钱耀荣, 晏晓颖. 中国产后抑郁发生率的系统分析[J]. 中国实用护理杂志, 2013, 29: 1–3. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1672-7088.2013.01.001 |

| [4] | SILVERMAN M E, REICHENBERG A, SAVITZ D A, CNATTINGIUS P, LICHTENSTEIN P, HULTMAN C M, et al. The risk factors for postpartum depression:a population study[J]. Depress Anxiety, 2017, 34: 178–187. DOI: 10.1002/da.2017.34.issue-2 |

| [5] | 伍娇娇, 冯望德, 伍振. 信阳市某医院产后抑郁症调查现况及相关因素分析[J]. 中华疾病控制杂志, 2016, 20: 969–978. |

| [6] | 罗阳, 朱丽明. 产后抑郁症病因学研究进展[J]. 中国妇产科学临床杂志, 2015, 6: 570–573. |

| [7] | 高玲玲. 产后抑郁症患者社会心理因素调查分析[J]. 中国保健营养, 2016, 26: 310–311. |

| [8] | 王丹阳, 刘彩霞, 秦秀荣. 产前心理健康状况与产后抑郁症关系探讨[J]. 中国医科大学学报, 2008, 37: 391–392. DOI: 10.3969/j.issn.0258-4646.2008.03.038 |

| [9] | 邓爱文, 姜婷婷, 罗映萍, 熊日波. 广州市天河区产后抑郁症发生率及相关危险因素分析[J]. 南方医科大学学报, 2014, 34: 113–116. |

| [10] | 孙洪丽, 苏虹, 张静, 范薇. 产后抑郁症的相关性因素分析[J]. 昆明医科大学学报, 2015, 36: 60–64. DOI: 10.3969/j.issn.1003-4706.2015.11.015 |

| [11] | 田倩. 对导致产后抑郁症相关因素的分析[J]. 当代医药论丛, 2016, 14: 142–143. DOI: 10.3969/j.issn.2095-7629.2016.24.101 |

| [12] | 汪向东, 王希林, 马弘. 心理卫生评定量表手册 (增订版)[M]. 北京: 中国心理卫生杂志社, 1999: 31-35. |

| [13] | 龚耀先. 艾森克个性问卷手册[M]. 长沙: 湖南医学院出版社, 1986: 42-49. |

| [14] | 姚树桥, 孙学礼. 医学心理学[M]. 5版. 北京: 人民卫生出版社, 2013: 96-97. |

| [15] | COX J L, HOLDEN J M, SAGOVSKY R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale[J]. Br J Psychiatry, 1987, 150: 782–786. DOI: 10.1192/bjp.150.6.782 |

| [16] | PEÑACOBA-PUENTE C, MARÍN-MORALES D, CARMONA-MONGE F J, VELASCO FURLONG L. Postpartum depression, personality, and cognitive-emotional factors:a longitudinal study on Spanish pregnant women[J]. Health Care Women Int, 2016, 37: 97–117. DOI: 10.1080/07399332.2015.1066788 |

| [17] | TACHIBANA Y, KOIZUMI T, TAKEHARA K, KAKEE N, TSUJⅡ H, MORI R, et al. Antenatal risk factors of postpartum depression at 20 weeks gestation in a Japanese sample:psychosocial perspectives from a cohort study in Tokyo[J/OL]. PLoS One, 2015, 10:e0142410. doi:10.1371/journal.pone.0142410. |

| [18] | JIN Q, MORI E, SAKAJO A. Risk factors, cross-cultural stressors and postpartum depression among immigrant Chinese women in Japan[J]. Int J Nurs Pract, 2016, 22(Suppl 1): 38–47. |

| [19] | FIALA A, ŠVANCARA J, KLÁNOVÁ J, KAŠPÁREK T. Sociodemographic and delivery risk factors for developing postpartum depression in a sample of 3233 mothers from the Czech ELSPAC study[J]. BMC Phychiatry, 2017, 17: 104. DOI: 10.1186/s12888-017-1261-y |

2017, Vol. 38

2017, Vol. 38