2. 贵港市妇幼保健院信息科, 贵港 537100;

3. 桂平市妇幼保健院保健部, 桂平 537200;

4. 平南县人民医院感染科, 平南 537300;

5. 平南县妇幼保健院妇产科, 平南 537300

2. Department of Information, Guigang Maternal and Child Health Care Hospital, Guigang 537100, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China;

3. Department of Health Care, Guiping Maternal and Child Health Care Hospital, Guiping 537200, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China;

4. Department of Infection, Pingnan People's Hospital, Pingnan 537300, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China;

5. Department of Obstetrics and Gynecology, Pingnan County Maternal and Child Health Care Hospital, Pingnan 537300, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China

人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)感染的孕产妇由于其特殊的社会、家庭地位和脆弱的生理、心理特点,不仅面临着肉体上的痛苦和对HIV母婴传播的担心,而且还受到社会歧视,与普通孕产妇和其他HIV感染人群相比,她们更容易产生负性情绪;若缺乏必要的心理疏导和社会支持,消极、退避甚至自杀等极端应对方式和HIV母婴传播的风险将增加[1-2]。研究表明,社会支持与HIV感染孕产妇的负性情绪(焦虑、抑郁和歧视感)相关,而负性情绪又与其应对方式相关[3-7]。这些研究的统计学处理大多采用相关分析、回归分析等传统方法, 无法区分各变量之间是直接相关还是间接相关,也不能说明负性情绪与应对方式的相关是否受到社会支持中介效应的影响。

结构方程模型是一种建立、估计和检验因果关系模型的方法,既可用于研究可观测的显变量,又可用于研究不能够直接观测的潜变量,还可以通过路径图直观地显示变量间的关系,因此在处理显变量、测量误差及潜变量之间关系时表现出特有的优势[8]。目前,国内外HIV与HIV母婴传播的行为干预理论主要是Fisher的信息-动机-行为技巧(information,motivation and behavioral, IMB)理论和知信行(knowledge, attitude and practice, KAP)理论[9],这些理论模型的适用性在HIV感染孕产妇等人群中均有较好验证,但其测量模型和结构模型中只包括了信息、态度、动机和行为因素,而对行为有重要影响的心理因素和社会支持等变量却被排除在外,关于负性情绪、社会支持与应对方式之间相互作用关系的关注极少。本研究利用结构方程模型分析的优势, 探讨HIV感染孕产妇负性情绪与应对方式的关系,揭示社会支持在HIV感染孕产妇负性情绪与应对方式中的中介效应作用,为有效开展HIV感染孕产妇的心理干预和母婴阻断工作提供实证依据。

1 对象和方法 1.1 研究对象采用方便抽样的方法,选择2012年6月至2016年6月就诊于广西壮族自治区贵港市、桂平市和平南县所有开展助产服务的医疗保健机构,孕期或产后1周内确诊感染HIV的所有孕产妇。纳入标准:(1)诊断标准符合《全国HIV检测技术规范》;(2)排除合并严重脏器或精神性疾病者;(3)自愿签署知情同意书。由经过统一培训的各定点医院专案管理人员实施问卷调查。本研究经贵港市妇幼保健院伦理委员会批准。

1.2 研究工具 1.2.1 一般情况问卷包括年龄、民族、户口、文化程度、职业、收入、婚姻、孕产次数、确诊时间及感染方式等。

1.2.2 社会支持问卷拟通过信息支持(HIV母婴传播知识知晓水平与获取途径)、客观支持(与他人联系的实际情况)、主观支持(自我感觉获得他人支持的程度)、支持利用度(遭遇生活事件时能够利用他人支持和帮助的程度)4个方面进行考察[10]。信息支持测量采用预防HIV母婴传播知信行量表(knowledge, attitudes and practices scale for PMTCT,KAPS-PMTCT)[11]中的知识亚量表,共12个条目;后3者测量采用肖水源[12]的社会支持评定量表(social support rating scale,SSRS),包括客观支持、主观支持和支持利用度3个分量表,共10个条目。4个分量表均按0~4级计分,总得分越高表示社会支持水平越高。本研究中社会支持总量表和4个分量表的Cronbach’s α系数分别为0.788、0.856、0.830、0.792、0.804,因子分析证实均有较好的结构效度和内容效度。

1.2.3 负性情绪问卷采用焦虑自评量表(self-rating anxiety scale,SAS)、抑郁自评量表(self-rating depression scale,SDS)和Berger HIV感知歧视量表(Berger HIV stigma scale, BHSS)进行评分,得分越高表示负性情绪(焦虑、抑郁、歧视感)越严重。SAS和SDS各有20个条目,按1~4级计分,20个条目总得分为粗分,粗分乘以1.25后的整数部分为标准分[13]。BHSS包含40个条目,分为个体化歧视、担心公开、负面自我印象和关注公众态度4个维度,按1~4级计分[14]。本研究中负性情绪总量表和3个分量表的Cronbach’s α系数分别为0.860、0.827、0.883、0.911。

1.2.4 应对方式问卷采用简易应对方式问卷(simplified coping style questionnaire, SCSQ)[15]进行评价。该问卷共20个条目,由积极应对和消极应对2个维度组成并分别计分。本研究中SCSQ总量表、积极应对分量表和消极应对分量表的Cronbach’s α系数分别为0.804、0.795、0.854。

1.3 统计学处理使用EpiData 3.0建立数据库,双录入检错。应用SPSS 19.0及Amos 20.0软件对数据进行统计学分析并建立结构方程模型。量表得分以x±s表示,两组间比较采用独立样本t检验,显变量之间的相关性采用Pearson相关分析,检验水准(α)为0.05。对于测量模型部分,社会支持、负性情绪、应对方式与其对应显变量之间的适配程度采用验证性因素分析进行检验;对于结构模型部分,潜变量之间的路径系数采用路径分析方法进行检验;参数估计采用极大似然法;假设模型中社会支持中介效应的显著性采用偏差校正的非参数百分位Bootstrapping法[8]进行检验。当χ2/df ≤2.000、拟合优度指数(GFI)≥0.9、调整拟合优度指数(AGFI)≥0.9、范式拟合指数(NFI)≥0.9、非范拟合指数(NNFI)≥0.9、相对拟合指数(RFI)≥0.9、增值拟合指数(IFI)≥0.9、比较拟合指数(CFI)≥0.9、简约调整比较拟合指数(PCFI)≤0.5、近似误差均方根(RMSEA)<0.008,表明模型拟合较好[8]。

2 结果 2.1 一般资料共发放问卷218份,回收有效问卷202份,有效率92.7%。202名调查对象平均年龄(24.2±5.7)岁。民族:汉族99人(49.0%), 少数民族103人(51.0%);户口:城镇85人(42.1%), 非城镇117人(57.9%);文化程度:小学及文盲24人(11.9%), 中学149人(73.8%), 大学及以上29人(14.4%);职业:公职23人(11.4%), 工人49人(24.2%), 农民及其他130人(64.4%);个人月均收入:≤1 000元77人(38.1%), >1 000~3 000元83人(41.1%), ≥3 000元42人(20.8%);婚姻状况:初婚164人(81.2%), 未婚及其他38人(18.8%);孕产次:初孕118人(58.4%), 再孕未育17人(8.4%),其他67人(33.2%);确诊时间:既往感染46人(22.8%), 婚检发现87人(43.1%), 孕检发现53人(26.2%), 产检发现16人(7.9%);感染方式:婚外性传播86人(42.6%), 婚内性传播24人(11.9%), 血液传播21人(10.4%), 不详71人(35.1%)。

2.2 社会支持、负性情绪及应对方式之间的相关关系社会支持总分为(53.75±8.02)分,其中主观支持(24.16±4.20)分、客观支持(8.06±3.12)分、信息支持(16.55±7.47)分、支持利用度(7.15±2.80)分。负性情绪总分为(118.42±12.65)分,其中焦虑(40.21±9.18)分、抑郁(47.84±10.26)分、歧视感(105.06±8.59)分。积极应对得分为(22.96±6.14)分,消极应对得分为(136.45±3.69)分。

Pearson相关分析显示,社会支持、负性情绪及应对方式两两之间的总得分均相关。其中社会支持总分与负性情绪总得分呈负相关(r=-0.319,P<0.05),与积极应对得分呈正相关(r=0.374,P<0.01),与消极应对得分呈负相关(r=-0.406,P<0.01);负性情绪总分与积极应对得分呈较弱的负相关(r=-0.106,P=0.07),与消极应对得分呈较强正相关(r=0.482,P<0.01)。

客观支持与信息支持之间、主观支持与支持利用度之间得分均无明显相关(P>0.05),其余各分量表得分间均存在相关性(P<0.05,P<0.01),见表 1。

|

|

表 1 HIV感染孕产妇社会支持、负性情绪与应对方式之间的Pearson相关分析 Tab 1 Pearson correlation between social support, negative emotion, and coping style of HIV-infected pregnant women |

2.3 社会支持、负性情绪及应对方式的结构方程模型分析

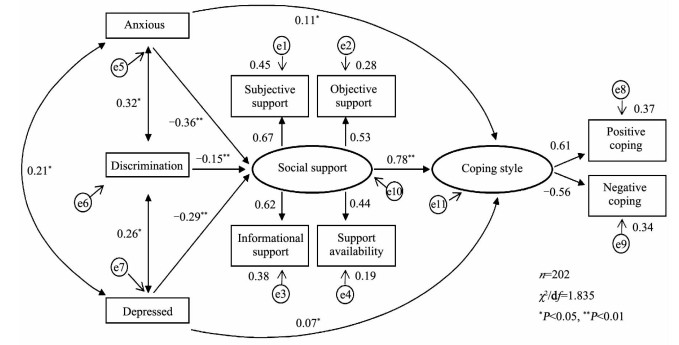

根据资料[3-6]、研究目的和各变量间的关系分析,提出以下假设并建立初始模型:(1)负性情绪直接影响HIV感染孕产妇的应对方式;(2)社会支持直接影响应对方式;(3)社会支持在负性情绪和应对方式之间可能有中介作用。运用Amos 20.0软件对结构模型与实际数据的拟合程度进行假设检验、逐步修正和参数估计。路径分析表明,除了歧视感到应对方式(β=0.11, P=0.108)这条路径之外,其余路径的标准化路径系数均达到差异有统计学意义(P<0.05),说明负性情绪对应对方式的影响既有直接效应,也有通过社会支持实现的间接效应。删除歧视感到应对方式这条路径后,Δχ2=2.07,P=0.824,得到拟合指标较优且相对精简的最终模型(图 1)。其中,χ2/df=1.835, GFI=0.975,AGFI=0.961,NFI=0.950,NNFI=0.979,RFI=0.922,IFI=0.938,CFI=0.981,PCFI=0.452,RMSEA=0.064。所有拟合指标均达到测量学标准,表示模型可以接受,假设较为合理。社会支持中介效应的检验结果显示,各路径的95%CI均未包括0,说明中介作用显著(表 2)。其中,负性情绪对积极应对的直接效应为(-0.025)+(-0.034)+ (-0.018)=-0.077,中介效应为(-0.116)+(-0.081)+(-0.076)=-0.273;负性情绪对消极应对的直接效应为0.061+0.098+0.007=0.166,中介效应为0.196+0.204+0.122=0.522。

|

图 1 HIV感染孕产妇社会支持、负性情绪与应对方式的结构方程模型 Fig 1 Structural equation model for social support, negative emotion and coping style of HIV-infected pregnant women HIV: Human immunodeficiency virus. The ellipses represent unobserved latent factors, the boxes represent observed measures, e1-e11 represent measurement errors |

|

|

表 2 结构方程模型中社会支持中介效应的显著性检验 Tab 2 Significance test of mediating effect of social support in structural equation model |

3 讨论

应对是一种包含多种策略的、复杂的、多维的态度和行为过程,不同的应对方式决定不同的应对行为和结果。对于HIV感染孕产妇而言,应对方式对其在HIV母婴传播阻断服务的积极与消极利用中起着决定性的作用,从而影响HIV母婴传播的发生率。本研究验证了一个假设的行为干预理论模型:社会支持是HIV感染孕产妇负性情绪与应对方式之间的重要中介变量。验证结果显示,所有拟合指标均达到测量学标准,表示模型假设较为合理。

社会支持是个体从其所拥有的社会关系(家庭、政府和社会团体等)中获得精神和物质上的支持[16]。本研究中社会支持各分量表得分与积极应对得分均呈正相关(P<0.01),与消极应对得分均呈负相关(P<0.05, P<0.01),社会支持对应对方式的标准化直接总效应达0.78,说明社会支持在HIV感染孕产妇应对方式的直接影响因素中占有重要位置;其中信息支持与积极应对和消极应对的相关性最强(P<0.01),说明HIV母婴传播相关知识对HIV感染孕产妇的应对方式有重要影响,这与曲波等[17]和姜袁等[18]的研究结果一致。而采用KAP、IMB理论模型在一些重点人群中的研究显示,信息对行为没有直接影响[9, 19],原因可能是“楼顶效应”,即这些人群的信息水平可能达到了一定的高度,以至于在模型中信息对其他因素的作用被弱化。另外,客观支持与应对方式也显著相关(P<0.05),说明提高物质支持水平也至关重要。研究显示,我国相关政策的实施在一定程度上提高了HIV感染孕产妇的社会支持水平;但与普通孕产妇相比仍有50%左右的缺失,普遍支持提供者少、支持内容短缺和支持力度弱[3]。说明我国HIV感染孕产妇的社会支持水平有待提高。

负性情绪是指生活事件对人们心理所造成的负面影响,其中焦虑和抑郁较为常见,在我国HIV感染孕产妇中的发生率分别为59.2%、43.2%[4]。由于妊娠和HIV感染两个不同生活事件的双重影响,HIV感染孕产妇面临社会性歧视以及家庭和婚姻破裂等更大压力,负性情绪和消极应对反应增加,容易隐瞒病情,从而减少了获取社会支持的途径[6]。本研究显示,焦虑、抑郁、歧视感与社会支持得分均呈负相关(P<0.05),即负性情绪感越强,HIV感染孕产妇获得社会支持水平越低;相反,社会支持水平越高,越能够减轻其心理应激反应,提高其自我保健和社会适应能力,这与既往研究[7, 16]结果一致,也与Ren等[20]对暴露于自然灾难的孕产妇抑郁、社会支持与应对方式之间关系的研究结果一致。另外,歧视感与焦虑和抑郁呈正相关(P<0.05),与Todor等[21]和Nadimpalli等[22]的研究结果一致,说明减少社会性歧视也有利于缓解情绪紧张。

本研究结果还表明,负性情绪总得分与积极应对得分呈较弱的负相关(P=0.07),与消极应对得分呈较强的正相关(P<0.01),说明焦虑、抑郁、歧视感等负性情绪越强,孕产妇对HIV感染和母婴传播所采取的应对方式就越消极,从而增加HIV母婴传播的可能,与Todor等[21]和Su等[23]的研究结果一致,提示在提供HIV母婴传播阻断服务时应重视心理干预。然而本研究中负性情绪对积极应对和消极应对的直接效应都不强,这与已有认知有一定的差距。可能是因为这种影响不能完全用线性关系来表达,因为结构方程模型假设潜变量之间、潜变量与其指标变量之间的关系是线性的。另外,负性情绪通过社会支持到积极应对和消极应对的中介效应分别为-0.273和0.522,即负性情绪每变化1个标准单位,HIV感染孕产妇的积极应对和消极应对即可通过社会支持分别相应地变化-0.273、0.522个标准单位。从效应值来看,负性情绪对HIV感染孕产妇应对方式的影响以间接影响为主,社会支持在两者之间起重要的中介作用(各路径的95%CI均未包括0)。这也进一步说明社会支持的重要性,建立以家庭为主体、以社会为基础的社会支持体系,有助于提高HIV感染孕产妇的心理与情感支持,减少其负性情绪,增加其积极应对。

总之,本研究在理论层面加深了以往对HIV感染孕产妇应对方式和母婴传播阻断行为的理解,同时强调了社会支持的重要性,为探讨如何进一步提高HIV感染孕产妇的母婴传播阻断依从性与降低母婴传播率提供了新思路。本研究的不足之处:(1)方便抽样可能加大了抽样误差;(2)选择的测量工具均为自评量表,具有主观性,并且这些量表均未在大样本中国人群中进行本土化处理和信度、效度评估;(3)焦虑、抑郁和歧视感只是负性情绪的一部分,负性情绪还可能由其他变量反映,这些都需要后续研究进一步补充和完善。

| [1] | LAMBERT N M, FINCHAM F D, STILLMAN T F. Gratitude and depressive symptoms:the role of positive reframing and positive emotion[J]. Cogn Emot, 2012, 26: 615–633. DOI: 10.1080/02699931.2011.595393 |

| [2] | BRITOM O, HODGE D, DONASTORG Y, KHOSLA S, LEREBOURS L, POPE Z. Risk behaviours and prevalence of sexually transmitted infections and HIV in a group of Dominican gay men, other men who have sex with men and transgender women[J/OL]. BMJ Open, 2015, 5:e007747. doi:10.1136/bmjopen-2015-007747. |

| [3] | 何丹, 梁家智, 蒲杰, 彭鸣明, 王浩. HIV感染与艾滋病孕产妇社会支持模式研究[J]. 中华预防医学杂志, 2011, 45: 1049–1051. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-9624.2011.11.022 |

| [4] | 王迎春, 李爱琴. HIV感染孕妇抑郁、焦虑状况及其影响因素研究[J]. 中国计划生育学杂志, 2010, 18: 340–343. |

| [5] | FAULKK E, GLORIA C T, STEINHARDT M A. Coping profiles characterize individual flourishing, languishing, and depression[J]. Anxiety Stress Coping, 2013, 26: 378–390. DOI: 10.1080/10615806.2012.708736 |

| [6] | BRITTAIN K, MELLINS C A, PHILLIPS T, ZERBE A, ABRAMS E J, MYER L, et al. Social support, stigma and antenatal depression among HIV-infected pregnant women in South Africa[J]. AIDS Behav, 2017, 21: 274–282. |

| [7] | CROMPTON L. Are HIV-infected pregnant women at a higher risk of developing depression?[J]. Br J Midwifery, 2013, 21: 204–213. DOI: 10.12968/bjom.2013.21.3.204 |

| [8] | BYRNEB M. Structural equation modeling with AMOS:basic concepts, applications, and programming[M].[S.l.]:Routledge, 2013:45-97. |

| [9] | 张华, 庄霞, 刁玉涛, 刘振东, 赵颖馨, 姜宝法. 基于信息-动机-行为技巧模型的女性性工作者艾滋病高危行为研究[J]. 山东大学学报(医学版), 2013, 51: 108–112. |

| [10] | KESSLER R C, PRICE R H, WORTMAN C B. Social factors in psychopathology:stress, social support, and coping processes[J]. Annu Rev Psychol, 1985, 36: 531–572. DOI: 10.1146/annurev.ps.36.020185.002531 |

| [11] | EKABUAJ E, OYO-ITA A E, OGAJI D S, OMUEMU V O. KAP of HIV prevention and screening among pregnant women attending specialist antenatal clinics in Calabar, Nigeria[J]. Niger J Med, 2006, 15: 409–412. |

| [12] | 肖水源. 《社会支持评定量表》的理论基础与研究应用[J]. 临床精神医学杂志, 1994, 4: 98–100. |

| [13] | BERGHUIS J P, STANTON A L. Adjustment to a dyadic stressor:a longitudinal study of coping and depressive symptoms in infertile couples over an insemination attempt[J]. J Consult Clin Psychol, 2002, 70: 433–438. DOI: 10.1037/0022-006X.70.2.433 |

| [14] | BERGERB E, FERRANS C E, LASHLEY F R. Measuring stigma in people with HIV:psychometric assessment of the HIV stigma scale[J]. Res Nurs Health, 2001, 24: 518–529. DOI: 10.1002/(ISSN)1098-240X |

| [15] | LITT M D, TENNEN H, AFFLECK G, KLOCK S. Coping and cognitive factors in adaptation to in vitro fertilization failure[J]. J Behav Med, 1992, 15: 171–187. DOI: 10.1007/BF00848324 |

| [16] | YU Y, SHIU C S, YANG J P, WANG M, SIMONI J M, CHEN W T, et al. Factor analyses of a social support scale using two methods[J]. Qual Life Res, 2015, 24: 787–794. DOI: 10.1007/s11136-014-0815-4 |

| [17] | 曲波, 武玉欣, 刘洁, 张阳, 王东博. 艾滋病相关知识、态度、行为的结构方程模型研究[J]. 中国医科大学学报, 2013, 42: 193–196. DOI: 10.3969/j.issn.0258-4646.2013.03.001 |

| [18] | 姜袁, 窦亚兰, 蔡爱杰, 张昭, 田恬, 戴江红, 等. 基于结构方程模型构建男男性行为人群预防艾滋病知识-动机-心理模型的研究[J]. 中华流行病学杂志, 2016, 37: 281–285. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2016.02.026 |

| [19] | 刘志浩, 卫平民, 李小宁, 黄明豪. IMB模型在大学生艾滋病预防行为中应用[J]. 中国公共卫生, 2013, 29: 430–432. DOI: 10.11847/zgggws2013-29-03-41 |

| [20] | REN J, JIANG X, YAO J, LI X, LIU X, PANG M, et al. Depression, social support, and coping styles among pregnant women after the Lushan Earthquake in Ya'an, China[J/OL]. PLoS One, 2015, 10:e0135809. doi:10.1371/journal.pone.0135809. |

| [21] | TODOR I, MAVREA A, GYALAI K I, MARINCU I. Psychological distress, coping style and immune activation in HIV-infected patients[J]. Healthmed, 2014, 8: 887–891. |

| [22] | NADIMPALLI S B, KANAYA A M, McDADE T W, KANDULA N R. Self-reported discrimination and mental health among Asian Indians:cultural beliefs and coping style as moderators[J]. Asian Am J Psychol, 2016, 7: 185–194. DOI: 10.1037/aap0000037 |

| [23] | SU X, LAU J T, MAK W W, CHEN L, CHOI K C, SONG J, et al. Perceived discrimination, social support, and perceived stress among people living with HIV/AIDS in China[J]. AIDS Care, 2013, 25: 239–248. DOI: 10.1080/09540121.2012.701713 |

2017, Vol. 38

2017, Vol. 38