2. 第二军医大学药学院药物分析学教研室, 上海市药物(中药)代谢产物研究重点实验室, 上海 200433;

3. 安徽中医药大学药学院生药学教研室, 合肥 230038;

4. 上海海洋大学食品学院海洋生物资源利用研究室, 上海 201306

2. Department of Pharmaceutical Analysis, School of Pharmacy, Second Military Medical University, Shanghai Key Laboratory for Pharmaceutical (Chinese Materia Medica) Metabolite Research, Shanghai 200433, China;

3. Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy, Anhui University of Traditional Chinese Medicine, Hefei 230038, Anhui, China;

4. Research Institute of Marine Bioresources Utilization, College of Food Science and Technology, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China

药对又称对药,是临床用药中相对固定的两味药物的配伍形式,多有协同增效或减毒作用,在方剂配伍中能起到相辅相成的作用[1]。白芷与川芎是治疗偏头痛的常用药物,临床配伍应用广泛[2,3,4,5]。白芷 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.)Benth. et Hook. f.或杭白芷 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth.et Hook. f. vat. formosana (Boiss.)Shan et Yuan,药性辛,温;具有解表散寒、祛风止痛等功效。川芎 Ligusticum chuanxiong Hort.气浓香,味苦、辛;具有活血行气,祛风止痛之效。中医认为风邪乃气不正所致,所以古方都梁丸中重用单味药白芷,增强祛风之效以扶正气[6];然而气不正,归根是血不能载气、统气所致,所以医家在都梁丸现代方(白芷∶川芎=4∶1)中加入活血要药川芎为臣药,重在活血气化淤血,从而达到祛风散寒,活血通络之效[7]。现代药理学研究表明,白芷挥发油成分具有明显的镇痛、镇静作用[8,9],而川芎挥发油成分具有抗脑缺血损伤[10]、解热[11]和镇痛抗炎[12]等作用。杨胜等[13]进一步研究了白芷-川芎药对不同配比不同剂型对偏头痛动物模型的影响,并总结了古代医家运用白芷-川芎药对治疗“头风”的经验,即白芷、川芎两药比例以1∶1或接近1∶1的情况最多,如芷芎散、风热散等。

目前,对于白芷、川芎两味单味药的挥发油成分研究的报道甚多,却未见有药对白芷-川芎挥发油成分的报道。为此,本实验采用经典的水蒸气蒸馏法提取白芷、川芎及现代都梁丸(配伍比例4∶1药对)、古方芷芎散(配伍比例1∶1药对)中的挥发油,结合GC-MS法分离鉴定各样品挥发油的化学成分,并采用峰面积归一化法对各检出组分定量,比较其组分及含量之间的差异,以考察两药配伍前后挥发油成分的变化。

GC-MS系统(美国赛默飞世尔公司)包括 Thermo Trace GC Ultra气相色谱仪,自动进样器Al/AS 3000,Thermo ITQ 1100质谱仪,Xcalibur工作站;Thermo CR3I多功能离心机(美国赛默飞世尔公司);挥发油测定器(复旦大学玻璃仪器厂);DJ-04B中药粉碎机(上海淀久中药机械制造有限公司)。

白芷购于亳州市金诚有限公司,川芎购自上海市杨浦区德康大药房,均经第二军医大学生药学教研室张巧艳副教授鉴定,药材白芷为 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f.的干燥根;药材川芎为 Ligusticum chuanxiong Hort.的干燥根茎;无水硫酸钠购自国药集团化学试剂有限公司。色谱纯乙酸乙酯购自TEDIA 公司(美国);去离子水自制。

取白芷、川芎药材粗粉适量,参照2010年版《中国药典》一部的方法用水蒸气蒸馏法(SD)提取挥发油[14]。称取白芷400 g、川芎100 g、药对(1∶1,含川芎200 g、白芷200 g)、药对(4∶1,含白芷400 g、川芎100 g)进行提取,各加8倍量蒸馏水浸泡12 h,保持微沸提取6 h,测定了白芷挥发油含量为0.02%,挥发油呈淡黄褐色,具有特殊的香味;川芎挥发油含量为0.18%,挥发油呈淡黄色,具有特殊的香味;药对(1∶1)所提取挥发油含量为0.09%,挥发油呈淡黄褐色,具有特殊的香味;药对(4∶1)挥发油含量为0.05%,挥发油呈淡黄褐色,具有特殊的香味。药对等浓度挥发油是取白芷、川芎等重量挥发油的混合物。精密称取各挥发油约5 mg,用乙酸乙酯溶解并稀释至10 mL,混匀,配制成约0.50 mg/mL的供试品溶液,备用。

TR5-MS毛细管色谱柱(30 m× 0.25 mm, 0.25 μm,美国赛默飞世尔公司);载气为高纯氦气(99.999%,上海鼎欣净化气有限公司);进样口温度250℃;进样量1 μL,分流进样(分流比50∶1);恒流模式,载气流速1.00 mL/min;柱温采取程序升温:起始温度50℃,保持1 min,以5℃/min 的速率升至240℃,保持1 min,然后以5℃/min 升至280℃/min,并保持1 min。

电子轰击(EI)离子源,电子能量70 eV,离子源温度220℃,传输线温度280℃,质量范围(m/z):50~650 amu,数据采集扫描模式为全扫描,溶剂延迟5 min。

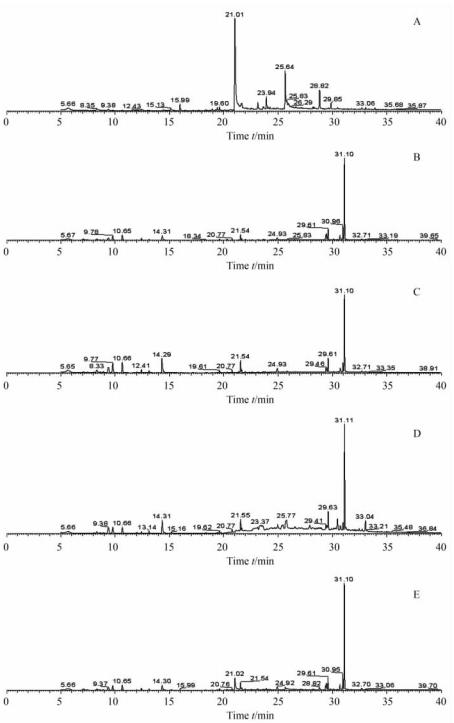

精密吸取约0.50 mg/mL的挥发油供试品溶液1 μL,按上述测试条件分别进行GC-MS分析,通过气相色谱-质谱联用仪得到相应的色谱、质谱数据,将所分离化合物的质谱图与NIST 08谱库进行匹配,并结合相关文献确定分析样品的化学成分。各样品GC-MS总离子流色谱图见图 1。

| 图1 挥发油成分GC-MS总离子流色谱图Fig 1 Total ion chromatogram of GC-MS of the volatile oil A: Radix Angelica dahurica; B: Ligusticum chuanxiong Hort. ; C: Herbal pair (1:1); D: Herbal pair (4:1); E: Essential oil of equal concentration |

从白芷挥发油中共鉴定出69种成分,占全油的98.37%,其中醇类、有机烷烃、烯类的含量较高,主要的化学成分为十二烷醇(42.96%)、 1-十四烷醇(14.66%)、Z-7-戊癸烯醇(5.24%)、1-十六烷醇(3.00%);川芎挥发油中共鉴定出59种成分,占全油的99.35%,其中苯酞类、酯类、酚类、烯类、萜类含量较高,主要的化学成分藁本内酯含量为56.88%,此外还有庚基苯酚(5.50%)、正丁烯基苯酞(4.28%)、γ-萜品烯 (3.36%)、(+)-4-蒈烯(3.34%)、4-甲基-1-(1-甲基乙基)-3-环己烯-1-醇(3.22%);药对(1:1)挥发油中共鉴定出59种成分,占全油的99.84%,其中藁本内酯、4-甲基-1-(1-甲基乙基)-3-环己烯-1-醇、γ-萜品烯、(+)-4-蒈烯、正丁烯基苯酞、α-愈创木烯、邻-异丙基苯的含量较高,分别为44.97%、7.41%、5.71%、 5.28%、4.22%、3.97%、3.32%; 药对(4:1)挥发油中共鉴定出60种成分,占全油的87.45%,其中藁本内酯、2-甲基十八烷、正丁烯基苯酞、4-甲基-1-(1-甲基乙基)-3-环己烯-1-醇、1-甲基十二烷基苯、 菲的含量较高,分别为28.79%、5.54%、5.02%、4.17%、3.80%、3.39%;药对等浓度挥发油中共鉴定出78种成分,占全油的98.71%,其中藁本内酯、十二烷醇、庚基苯酚、正丁烯基苯酞的含量较高,含量分别为47.93%、5.45%、4.84%、3.97%。

通过比较白芷-川芎药对及其单味中药材5个挥发油供试品的化学组分数量及百分含量,从表 1中可以发现:古方药对(1:1)与两味单味药共有的组分有23种,而与单味药川芎共有组分有55种。单味药川芎组分含量与药对(1:1)的无明显不同,如川芎中正丁烯基苯酞的含量为4.28%,在药对(1:1)中含量为4.22%; 而单味药白芷组分含量与在药对中有明显不同,如Z-7-戊癸烯醇在白芷中含量为5.24%,而在药对(1:1)中为0.09%,还有一些白芷的主要成分如十二烷醇、1-十四烷醇等在此药对中都未检测到。

3 讨 论

本实验对白芷-川芎药对配伍前后挥发油的化学成分及含量进行了考察,结果表明,不同配伍比例药对挥发油的成分有很大的不同,单味药挥发油组分的含量在药对中都发生了变化。 实验结果显示,白芷、川芎单味药以1:1配伍时,单味药白芷挥发油的大部分成分包括主成分十二烷醇(42.96%)、1-十四烷醇(14.66%),在药对(1:1)中均未检测到,可能由于等比例药材量情况下提取药对挥发油以川芎挥发油为主,药对挥发油中白芷的挥发油含量低,导致药对(1:1)中白芷的大部分成分未检测到。其次,在建立白芷和川芎挥发油气相色谱条件时,为保证单味药及各药对在同一条件下能更好地分离,根据文献资料[15,16]和实际条件的优化,最终确定了实验的气相色谱条件,但从单味药白芷、川芎挥发油样品的总离子流色谱图信号强度比较可以看出,白芷信号响应大约只有川芎的1/4,这可能导致了药对(1:1)中白芷的大部分微量成分未被检出;其中白芷、川芎两味单味药以1:1配伍提取对药对中白芷挥发油的组分数量及含量有显著的影响,而对川芎挥发油的组分数量及含量无显著的影响。 白芷、川芎单味药以4:1配伍时,从药对挥发油组分数量及含量来看,药对挥发油高含量组分主要来自单味药川芎,化学成分种类基本为两味单味药的加和,但各单味药挥发油组分及含量在药对中都发生了变化,且鉴定出60种成分的含量占全油的87.45%,另有12.55%的一些未知成分未能很好地被判断和检测出来,与药对(1:1)的组分种类和含量比较,有显著差异;其原因可能是由于白芷、川芎药对提取过程中存在一定的物理反应和化学反应,比如增溶助溶作用、氧化反应、还原反应、水解反应等,产生了新的成分,同时也消失了一些成分,从而改变了各单味药在药对挥发油成分中的组成及含量;此外也与白芷信号响应强度比川芎小有关,导致其一些微量成分未能被检测出来。实验结果表明,白芷挥发油成分含量低,其药对(4:1)成分含量上虽以川芎成分居多,从挥发油方面来看,可能与传统用药的君臣佐使不尽一致,但传统用药是以药物整体的疗效作为评价的。虽然白芷的挥发油成分具有明显的镇痛、镇静作用,但是白芷的有效成分除挥发油外还包括香豆素类。香豆素类在白芷中含量远较挥发油类高,据研究可达1%[17]。且白芷香豆素类成分具有明显的镇痛和解痉作用,王梦月等[18]对总香豆素和挥发油的镇痛作用进行了比较研究,发现两者作用均明显,但之间并无显著差异。同样,川芎挥发油成分是中药川芎有效成分之一,挥发油成分中含量最多的有效成分藁苯内酯,虽具有一定的镇痛作用,但药理作用主要表现在活血化瘀方面,对脑血管和循环系统等均有较强的药理作用[19 ,20]。虽未有文献报道药对(4:1)挥发油的药理作用,但从单味药挥发油的药理作用来看,其药理作用表现为镇痛和活血化瘀方面,符合其传统用药配伍目的。因此,还要从其整体出发,才能正确评价其药理效应,阐明传统用药的配伍规律。 以上所得结果可为研究白芷-川芎药对配伍的相互作用提供支持,并为丰富白芷-川芎药对物质基础研究提供参考资料。至于白芷-川芎药对挥发油成分的具体药理作用,还有待于进一步研究。 4 利益冲突

所有作者声明本文不涉及任何利益冲突。

参考文献

|

2014, Vol. 35

2014, Vol. 35