2. 洛宁金龙矿业有限公司, 河南 洛宁 471700

2. Luoning Golden Dragon Mining Co. Limited, Luoning Henan 471700, China

河南熊耳山地区金属矿产资源丰富,已发现蒿坪沟、沙沟、铁炉坪、龙门店等多个银矿床和康山、上宫、虎沟等多个金矿床,是河南省乃至我国十分重要的多金属成矿区。范庄银矿床位于熊耳山多金属成矿带西部,矿床发现较晚,对其单独研究较少。前人的研究集中于区域成矿理论方面,认为矿床由构造岩浆控制,矿化集中形成于燕山期或印支-燕山期,成矿物质来源于地壳深部,并与花岗岩同源,在成矿过程中有部分地壳物质的加入(隋颖慧等,2000;李永峰,2005;毛景文等,2006;Chen et al., 2008;Mao et al., 2011;陈全树等,2012;唐克非,2014;邵拥军等,2015)。然而对矿区地球化学特征及深部矿体赋存状态的研究处于空白阶段。随着矿山的逐年开采和浅部找矿成果的下降,“攻深找盲”已成为矿区今后工作的重点,理论研究对找矿的指导就显得十分必要。原生晕预测法对热液矿床进行深部预测有着良好的实际效果(邵跃,1984;陈玉明和王开天,2008;章永梅等,2010;李占轲,2013;刘光永等,2014;刘怀金等,2016)。笔者选择矿区有代表性的M23矿体进行原生晕特征研究,结合相关分析、聚类分析、因子分析等方法,进行深部成矿预测。

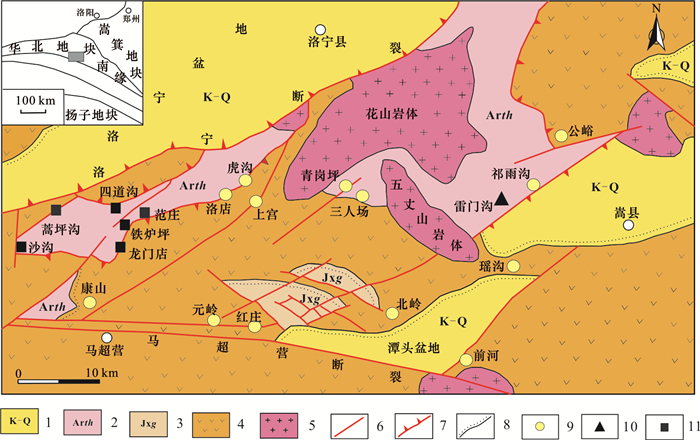

1 成矿地质背景范庄银矿位于熊耳山西北部,其大地构造位置处于中朝准克拉通南缘、崤山-鲁山拱褶断裂束中部、华熊台缘凹陷。区域地层出露较为简单,主要以中元古代熊耳群安山岩、太古代太华群片麻岩以及燕山期花岗岩。其中太古代太华群片麻岩是本区银矿床主要赋存层位。

区内构造发育,以近东西向的马超营断裂和北西向的洛宁断裂为主,与熊耳山的构造拆离断层一起构成该区的构造控矿体系(吴发富等,2012)。区域上,银矿床主要分布于熊耳群安山岩与太华群片麻岩接触带上,并受拆离断层控制。区内岩浆活动频繁,经历了晋宁期、海西期和燕山期岩浆侵入活动,尤其以燕山期岩浆侵入活动最强,对区内矿产的形成意义最大。范庄银矿与铁炉坪银矿、龙门店银矿相邻,三者同处在龙王庙-岳坪沟断裂带上,有着相同的成矿地质背景和相似的成矿地质特征,成矿地质条件十分优越(庞绪成等,2016)(图 1)。

|

1-第四纪沉积物及白垩纪-新近纪沉积岩;2-太古代太华群片麻岩;3-中元古代蓟县系官道口群砂岩和白云岩;4-中元古代熊耳群安山岩;5-燕山期花岗岩;6-断层;7-拆离断层;8-不整合地质界线;9-金矿点;10-钼矿点;11-银-铅-锌矿床。图件引自:郭保健等(2005) 图 1 区域地质图 Fig.1 Regional geological map of the research area |

矿区地层出露较为简单,主要为新太古界太华群石板沟组、段沟组、龙潭沟组及中元古界长城系熊耳群许山组。其中石板沟组变质岩为主要赋矿地层。矿区围岩蚀变沿构造蚀变较为发育,主要为硅化、绢云母化、绿泥石化、黄铁矿化、泥化等。

构造以北东向、东西向及近南北向断裂构造较为发育。北东向断裂为主要含矿容矿构造,由多条大致平行的断裂组成,矿体严格受断裂控制,多呈脉状,其次为透镜状、舒缓波状、不规则状等产出,同时分支复合、局部膨大、尖灭等现象较为普遍。

矿石中的主要金属矿物为方铅矿,辉银矿、黄铁矿和闪锌矿,次要金属矿物为黄铜矿、磁铁矿、赤铁矿、黝铜矿、铜蓝矿和孔雀石等。脉石矿物主要有石英、钾长石、蓝铜矿、绢云母、方解石、角闪石、萤石等;矿石结构主要为自形-它形晶结构,也存在交代结构和碎裂结构等。矿石构造主要有:稀疏浸染状、细脉状、角砾状、团块状等。

M23主矿体的围岩为太华群斜长角闪片岩,不时有辉绿岩脉穿插矿体或侵入含矿构造带内。矿体倾向北西,倾角60°~70°,有向北东侧伏的趋势。矿体走向长160~208 m,最长约250 m,平均180 m,已控制延深约400 m。

3 矿床地球化学特征为研究M23矿体的原生晕地球化学特征,自上而下分中段及钻孔内的矿体部位进行系统的原生晕采样。样品分布于地表探槽、1036 m、996 m、956 m、916 m标高的坑道,同时还采集了有代表性的岩心样品。根据矿体展布和矿石组合特征,选择Au、Ag、Cu、Mo、Pb、Sn、W、Zn、As、Sb、Bi、Hg 12种元素共76件进行分析。样品首先破碎至-200目,然后进行ICP-MS测试。测试工作由甲级测试单位河南省地质矿产勘查开发局第一地质矿产调查院实验室完成。

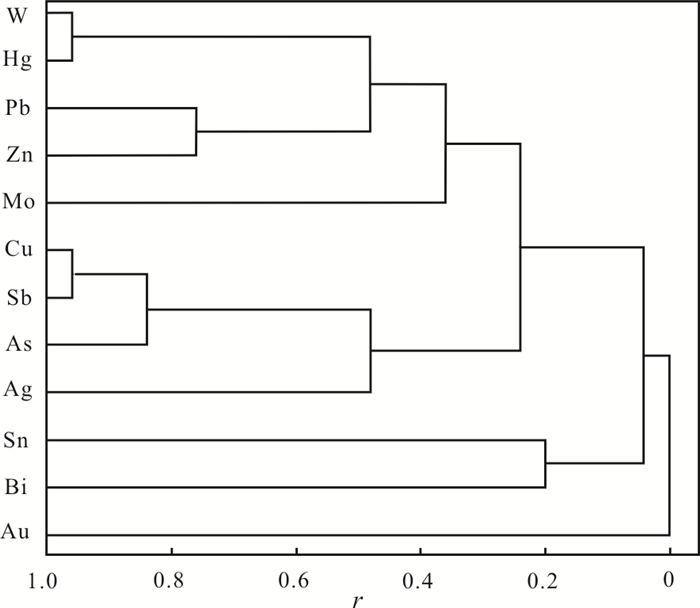

3.1 元素组合特征不同矿床类型有不同的共伴生元素组合关系及原生晕指示元素。热液型银铅多金属矿床原生晕指示元素有Ag、Pb、Zn、Cu、Sn、As、Sb等(王崇云,1987)。前人提出热液矿床的原生晕垂直分带模式为:①矿体前缘晕指示元素Hg、Sb、As;②矿体中部指示元素Au、Ag、Cu、Pb、Sn、Zn;③矿体尾晕指示元素W、Bi、Mo(邵跃,1997)。

为了解范庄银矿M23矿体成矿元素与其他共伴生元素的组合关系,采用相关分析、聚类分析及因子分析等数理统计学方法对分析结果进行研究。在对原始数据进行检验时,要统一量纲。在数据应用前,对原始数据进行了标准化处理(极差正规化)。

3.2 相关分析对76件样品进行的相关性分析表明,(表 1):①元素之间的正相关较为明显,且部分元素存在较弱的负相关;②Ag与Sb、Cu、Pb、As呈显著正相关,相关系数(r)大于0.4,Ag与Zn、W、Hg、Sn、Mo、Au呈现中等正相关,相关系数逐渐减小;Ag与Bi呈负相关,表明Bi在本区找矿意义不明显;③Ag与低温元素、中温元素、高温元素呈正相关,表明本区成矿过程具有多期次性;④其他元素相关性有:W与Hg、Cu与Sb呈极高的正相关,r均大于0.9;高温元素W与低温元素Hg、中温元素Cu与低温元素Sb关系密切,反应成矿过程的复杂性。

|

|

表 1 元素相关系数矩阵 Table 1 Correlation coefficient matrix of elements |

本文采用Person相关系数法对76件样品的12种元素进行R型聚类分析,结果(图 2)显示,当以相关系数0.3为界时,可将各元素划分为:①W、Hg、Pb、Zn、Mo,②Cu、Sb、As、Ag,③Sn,④Bi和⑤Au五大群族;且Pb与Zn关系密切,说明在成矿过程中Pb与Zn以阳离子的形式沉积成矿;高温元素W与低温元素Hg的相关性较好,与相关分析结果较为一致;Ag与Cu、Sb、As出现在同一族群,说明Cu、Sb、As可作为银矿体主要的近矿指示元素;Sn、Bi、Au单独成群,表明具有相对的独立性。

|

图 2 元素R型聚类分析图 Fig.2 R type cluster analysis of elements |

因子分析是通过降维将相关性高的元素聚在一起,以便于提取解释的特征,并降低需分析元素的数目及问题分析的复杂性。而旋转成分矩阵是经过旋转后的因子荷载矩阵,旋转后每个公因子上的荷载分配更加清晰,更加容易解释各因子的意义。本次研究运用SPSS19.0(Statistical Package for the Social Science)进行因子分析(米红等,2000),提取了5个因子组合,累计方差贡献率达82.56%,基本包含了原始变量的绝大部分信息(表 2)。

|

|

表 2 极大方差旋转正交因子 Table 2 Varimax rotatio n orthogonal factors |

因子分析数据显示,F1主要荷载因子为Sb、Cu、As、Ag、Pb,反映前期成矿阶段(Cu的形成)与中期中低温矿物的矿化及成矿阶段(Ag、Pb的形成)相叠加,矿石组合表现为含银矿物与蓝铜矿、方铅矿等矿物组合;F2主要荷载因子为W、Hg、Zn、Mo,反映头晕元素与尾晕元素叠加的过程,可能为矿化多期次叠加的结果;F3主要荷载因子为Bi是与矿化无关的组合;F4主要荷载因子为Au,反映了成矿前期中低温热液形成的金矿化阶段。F5主要荷载因子为Sn,独立存在指示意义不大。

4 矿体原生晕特征 4.1 M23矿体原生晕轴向分带特征元素的分带性是研究热液矿床原生晕特征的重要参数,反映热液在运移过程中,溶液中各个元素的变化规律(郭万超和陈学华,2002)。本文采用C. B.格里戈良法原生晕轴向分带序列,通过计算矿体的背景值→线金属量→标准化→分带指数。

根据元素分带指数最大值所在的中段,确定初步的分带序列为:Au-Bi-Cu-(Zn, As)- (Mo, Pb, Sb)-(Ag, Sn) -W-Hg。对同一中段出现两种或多种元素,通过变异性指数和变异性指数梯度确定顺序,最终得到M23矿体的原生晕轴向分带序列(自上而下)为:Au-Bi-Cu-As-Zn-Pb-Sb-Mo-Ag-Sn-W-Hg(表 3)。

|

|

表 3 M23矿体原生晕轴向分带计算表 Table 3 The calculation of vertical zoning primary halos of the M23 orebody |

根据矿体轴向分带序列得出:①中晕元素Au和尾晕元素Bi出现在分带序列的前部,说明最上部的矿体(头部矿体)已被剥蚀,同时也出现了中温元素Au、Cu与高温元素Bi的叠加;②Cu、Zn、Pb、Mo、Ag出现在分带序列的中部,集中了成矿晕元素,本阶段富集Ag、Pb、Zn等主要成矿元素,暗示该阶段为主要的成矿阶段;③前缘晕元素As、Sb与Cu、Zn、Pb、Mo、Ag、Sn、W交叉出现,说明矿体的形成经历了叠加,暗示矿体具有多期次性,这与聚类分析结果相吻合;④头晕元素Hg出现在分带序列的末端,并未出现近矿晕元素及尾晕元素,说明矿体向深部具有一定的延伸,深部具有良好的找矿潜力。整体上看,矿体的轴向分带较为“杂乱”,出现多次的“头尾晕共存”和“反分带”现象,不仅说明矿体的形成经历了复杂的多期次叠加,同时也说明矿体深部有较大延伸(深)或深部可能有盲矿体存在。

该矿床为中低温热液型银铅矿,由早至晚分为:(Ⅰ)石英-黄铁矿阶段,(Ⅱ)石英-多金属硫化物阶段和(Ⅲ)碳酸盐阶段3个成矿阶段(庞绪成等,2015)。矿体的成矿阶段与轴向分带特征基本吻合。在分带序列的前部出现Au、Cu等元素,表明该阶段为成矿前期石英-黄铁矿阶段,Au、Cu等元素富集但没有达到工业要求;分带序列的中部Pb、Zn、Ag等元素出现,表明该阶段为多金属硫化物阶段,多形成以自然银、辉银矿、硫铜银矿、方铅矿、闪锌矿等。在本阶段Pb、Zn、Ag富集成矿,形成工业矿体。

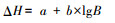

4.2 矿体剥蚀系数评价根据原生晕的地球化学分带性求得矿体剥蚀系数,是对已知矿体异常进行评价、预测矿体相对剥蚀程度及深部资源潜力的有效指标(代力等,2013)。根据元素分带性、相关性并结合矿区地质特征,本次选取头晕(矿上)元素Hg、Zn、Pb,尾晕(矿下)元素Cu、Au、Bi,建立了矿体剥蚀系数指标B。

由于取样较为系统、完整,笔者选取地表及1 036 m、996 m、956 m、916 m、865 m、786 m、696 m处8个中段进行剥蚀系数研究。根据实际地质资料,矿体中心位置的标高为885 m,矿体的垂向延伸440 m。根据叶·米·克维亚特科夫斯基的回归方程作出剥蚀系数变化图:

|

式中,ΔH=(H-H0)/L,H0(m)为矿体中心位置标高,H为各采样位置的标高,L为矿体垂向的延伸长度。

由剥蚀系数lgB及ΔH为坐标轴建立的剥蚀评价指标变化趋势图(图 3)可看出,随着深度加大,剥蚀系数趋势呈“锯齿状”。前人认为,剥蚀参数模型能有效的判断矿化异常,其中的剥蚀参数越大,越能反映出矿体的头部特征,暗示矿体向深部延伸的可能性越大;反之,剥蚀参数越小,越能反映矿体的尾部特征,矿体向深部的延伸不大或矿体即将尖灭(代力,2013;程文斌等,2016)。

|

图 3 剥蚀评价指标变化趋势图 Fig.3 The plot of variation trend of the erosion evaluating indicators |

从M23矿体的剥蚀评价指标变化趋势图(图 3)可以看出,剥蚀系数分为4个阶段。第一阶段从地表到996 m,剥蚀系数由大到小,指示矿体由中部特征过渡到尾部特征。由于出露的地表矿体埋藏较浅,矿体容易被剥蚀,因而该矿体头部已被剥蚀,只留下中部和尾部矿体;第二阶段从996~916 m处,剥蚀系数由小变大,表现为从上一阶段矿体的尾部特征过渡到下一阶段矿体的头部特征,说明上一阶段矿体的结束和下一阶段矿体的开始。第三阶段从916~786 m处,剥蚀系数从头部特征过渡到尾部特征,暗示在916~786 m之间有近矿晕元素的存在,即可能有矿体或矿化的存在,这与野外观察矿体的实际情况相吻合。该阶段矿体厚度大,矿体品位高,是矿区主要开采阶段。矿体剥蚀系数特征和矿体实际情况较为统一,表明剥蚀系数具有实际代表性;第四阶段从786~696 m处,剥蚀系数从尾部特征过渡到头部,尤其在696 m处,头部特征异常明显,说明在696 m以下存在矿体的可能性较大,深部应具有良好的找矿前景。剥蚀系数反应的矿体情况与野外实际观察的情况相吻合,说明在此基础上进行矿体的深部预测,是十分准确的。

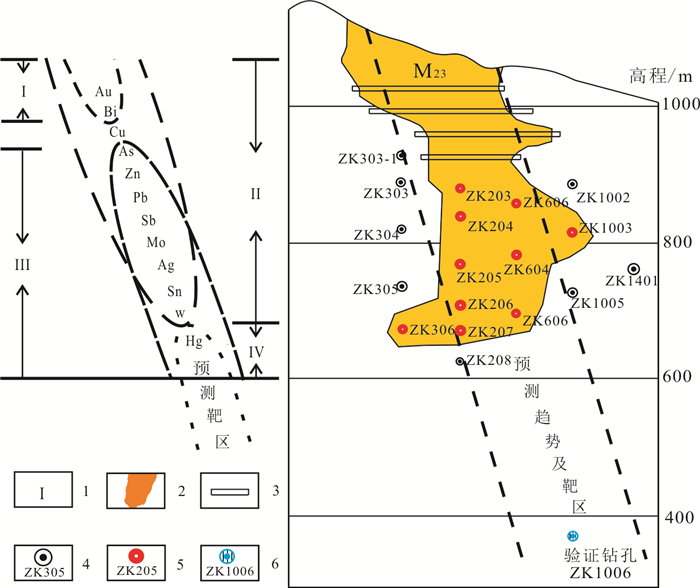

5 矿体预测 5.1 深部预测基于对M23矿体的原生晕轴向分带序列的研究及矿体剥蚀系数的研究,建立了M23矿体原生晕叠加的理想模型(图 4)。综合矿体原生晕及剥蚀系数趋势图(图 3)可以得出,在916 m处出现了矿体原生晕分带序列的As、Sb等前缘晕元素,并且在该处矿体的剥蚀系数达到一个极大值。说明在该处表现出明显的矿体头部特征,矿体有向下延伸的趋势,这与野外观察到的矿体实际情况相符。因此,用同样的方法对696 m以下的矿体进行深部预测说服力较强。在696 m处原生晕分带序列出现了前缘晕元素Hg,矿体的剥蚀系数在此处达到了最大值,矿体存在明显的头部特征,在696 m处以下,矿体有向下延伸的趋势,预示着在696 m以下矿体有向深部延伸的趋势或深部有盲矿体的存在。因此,在696 m处以下,有着较好的找矿前景。

|

1-原生晕序列;2-矿体;3-坑道;4-未见矿钻孔及编号;5-见矿钻孔及编号;6-设计验证钻孔及编号 图 4 M23矿体原生晕(左)预测模型及验证效果(右) Fig.4 The prospecting model of the primary halos of the M23 orebody (left) and the verification result by drilling (right) |

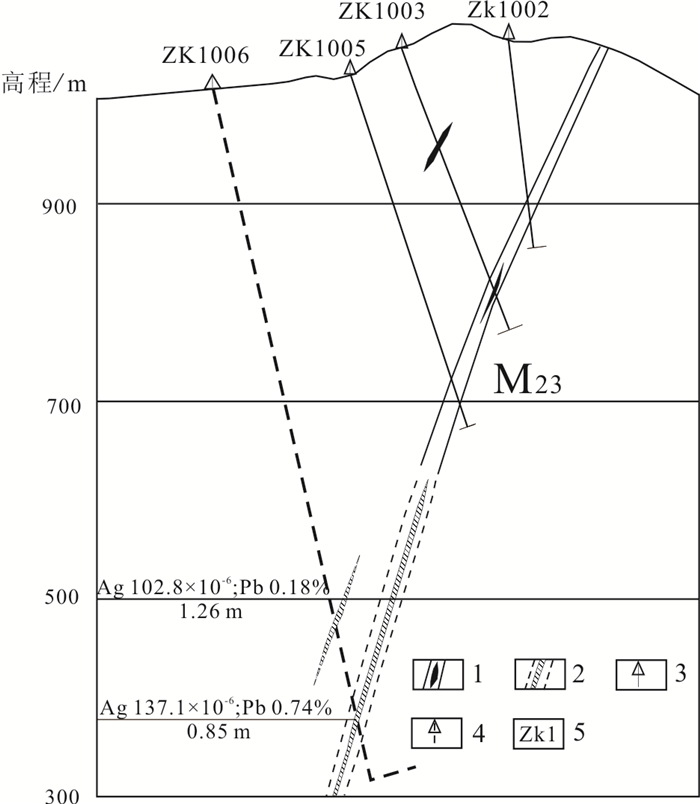

基于此次研究,对M23矿体第10勘探线布置了ZK1006深部验证钻孔,并在钻探验证中发现2层矿:在480 m处见到第一层矿,Ag平均品位102.8×10-6,Pb 0.18%,厚度1.26 m;在370 m处见到第二层矿,Ag平均品位137.1×10-6,Pb 0.74%,厚度0.85 m(图 5)。该验证钻孔的见矿将使M23资源储量翻番(图 4),验证了矿床深部具有很好的找矿潜力,说明本次化探原生晕研究对矿体深部预测是准确可靠的。本次研究,很好的体现出理论指导实践,实践验证理论的思维模式,并对解决已知矿体找矿增储或同类矿区深部找矿及预测提供借鉴。

|

1-已控制矿化带及矿体;2-预测并验证矿化带及矿体;3-已有钻孔;4-验证钻孔;5-钻孔编号 图 5 范庄银矿锁凹矿区第10勘探线剖面验证钻孔见矿情况 Fig.5 No. 10 A profile of No.10 prospecting line of the Souao oreblock of the Fanzhuang silver deposit with the verification drill hole which has intersected orebody in depth |

Chen Y J, Pirajno F, Qi J P. 2008. The Shanggong gold deposit, eastern Qinling Orogen, China:Isotope geochemistry and implications for ore genesis. Journal of Asian Earth Sciences, 33(3-4): 252-266. DOI:10.1016/j.jseaes.2007.12.002 |

Mao J W, Pirajno F, Cook N. 2011. Mesozoic metallogeny in East China and corresponding geodynamic settings-An introduction to the special issue. Ore Geology Reviews, 43(1): 1-7. DOI:10.1016/j.oregeorev.2011.09.003 |

陈全树, 谢从瑞, 杨忠智, 刘海波. 2012. 河南洛宁范庄金银铅矿床地质特征及找矿前景分析. 地质与勘探, 48(6): 1087-1092. |

陈玉明, 王开天. 2008. 秘鲁胡斯塔铜矿原生晕地球化学特征及找矿效果. 物探与化探, 32(2): 126-130. |

程文斌, 尹力, 陈翠华, 宋玉坤, 李关清, 张兴国, 夏抱本, 达瓦次仁. 2016. 西藏柯月Pb-Zn-Sb-Ag多金属矿床Ⅰ号矿体原生晕地球化学特征. 吉林大学学报(地球科学版), 46(6): 1711-1723. |

代力, 张德会, 李泳泉, 万贵龙, 侯本俊, 廖勋, 张进良, 王国鹏, 李成杰. 2013. 四川夏塞银铅锌多金属矿床1号矿体原生晕地球化学特征. 地质与勘探, 49(2): 236-249. |

代力. 2013.四川夏塞银铅锌矿床Ⅰ号矿体原生晕地球化学及深部预测.硕士学位论文.北京: 中国地质大学(北京) http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11415-1013265942.htm

|

郭保健, 李永峰, 王志光, 叶会寿. 2005. 熊耳山Au-Ag-Pb-Mo矿集区成矿模式与找矿方向. 地质与勘探, 41(5): 43-47. DOI:10.3969/j.issn.0495-5331.2005.05.009 |

郭万超, 陈学华. 2002. 峪耳崖金矿床元素地球化学地质统计分析. 地质找矿论丛, 17(1): 63-72. DOI:10.3969/j.issn.1001-1412.2002.01.009 |

李永峰. 2005.豫西熊耳山地区中生代花岗岩类时空演化与钼(金)成矿作用.博士学位论文.北京: 中国地质大学(北京) http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11415-2005102541.htm

|

李占轲. 2013.华北克拉通南缘中生代银-铅-锌矿床成矿作用研究.博士学位论文.武汉: 中国地质大学 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10491-1013354258.htm

|

刘光永, 戴茂昌, 祁进平, 张锦章. 2014. 福建省紫金山铜金矿床原生晕地球化学特征及深部找矿前景. 物探与化探, 38(3): 434-440. |

刘怀金, 杨永强, 孙引强, 辛江, 温海成, 李浩. 2016. 内蒙古边家大院铅锌银多金属矿床原生晕地球化学特征及深部找矿预测. 地质找矿论丛, 31(2): 245-252. |

毛景文, 郑榕芬, 叶会寿, 高建京, 陈文. 2006. 豫西熊耳山地区沙沟银铅锌矿床成矿的40Ar-39Ar年龄及其地质意义. 矿床地质, 25(4): 359-368. DOI:10.3969/j.issn.0258-7106.2006.04.002 |

米红, 张文璋. 2000. 实用现代统计分析方法与SPSS应用. 北京: 当代中国出版社.

|

庞绪成, 郭跃闪, 杨剧文, 赵定生, 张凯涛, 赵少攀. 2015. 河南省洛宁龙门店银铅矿稀土元素地球化学特征及地质意义. 中国稀土学报, 33(6): 747-760. |

庞绪成, 张凯涛, 赵少攀, 郭跃闪, 周阳. 2016. 豫西龙门店银矿成矿规律及深部预测. 矿物岩石地球化学通报, 35(2): 272-278. DOI:10.3969/j.issn.1007-2802.2016.02.006 |

邵拥军, 陈星霖, 李永峰, 刘清泉, 张建东. 2015. 豫西龙门店Ag-Pb-Zn矿床地球化学特征及成因分析. 中南大学学报(自然科学版), 46(1): 171-179. |

邵跃. 1984. 矿床元素原生分带的研究及其在地球化学找矿中的应用. 地质与勘探, (2): 47-55. |

邵跃. 1997. 热液矿床岩石测量(原生晕法)找矿. 北京: 地质出版社, 1-143.

|

隋颖慧, 王海华, 高秀丽, 陈华勇, 李震. 2000. 河南铁炉坪银矿成矿流体研究及其对碰撞造山成岩成矿与流体作用模式例证. 中国科学(D辑), 30(S1): 82-90. |

唐克非. 2014.华北克拉通南缘熊耳山地区金矿床时空演化、矿床成因及成矿构造背景.博士学位论文.武汉: 中国地质大学(武汉) http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10491-1014340832.htm

|

王崇云. 1987. 地球化学找矿基础. 北京: 地质出版社, 9-22.

|

吴发富, 龚庆杰, 石建喜, 李建全, 王中亮. 2012. 熊耳山矿集区金矿控矿地质要素分析. 地质与勘探, 48(5): 865-875. |

章永梅, 顾雪祥, 程文斌, 董树义, 景亮兵, 王立强, 张岩, 沈阳, 黄志全, 张兴顺. 2010. 内蒙古柳坝沟金矿床原生晕地球化学特征及深部成矿远景评价. 地学前缘, 17(2): 209-221. |

2018, Vol. 37

2018, Vol. 37