二连盆地为中国北方中新生代重要的含油、煤及铀矿盆地,发现了努和廷超大型、巴彦乌拉大型、赛汉高毕中型、苏崩中型、查干小型等铀矿床(张金带等,2010;李洪军等,2012;鲁超等,2013;申科峰等,2014;焦养泉等,2015;彭云彪等,2015;刘波等, 2015, 2016, 2017a, 2017b)。矿床的赋矿层位为下白垩统赛汉组和上白垩统二连组。矿床的主要类型为古河谷砂岩型,矿床位于古河谷内赛汉组河流相砂体中,受潜水-层间氧化带控制(刘武生等,2013;聂逢君,2015;刘波等,2017a)。许多学者对古河谷赛汉组沉积及地层划分做过研究(鲁超等,2013;核工业二○八大队,2014;聂逢君等,2015),但流体动力学研究较少,仅部分学者开展过部分地段的少量研究(李月湘等,2009;刘武生等,2013;聂逢君,2015)。聂逢君等(2007, 2015)研究了古河谷内赛汉组分段与铀矿化的关系,他将赛汉组分为四段,其中铀矿化主要位于赛汉组的第三段和第四段,主要为河流相环境,受垂向潜水氧化和潜水层间氧化作用控制。核工业二○八大队(2014)将古河谷内赛汉组划分为赛汉组上段和赛汉组下段。康世虎等(2017)基于哈达图矿床的研究,将赛汉组上段划分为3个旋回。鲁超等(2013)利用层序地层学原理对比了区域古河谷赛汉组地层层序特征对比,将赛汉组划分为低位体系域、湖侵体系域和高位体系域,并进行了区域编图。不同学者对含铀古河谷赛汉组进行了划分,但划分方案不统一(聂逢君等, 2007, 2015;鲁超等,2013;康世虎等,2017)。同一河谷赛汉组上段在不同坳陷内存在分层认识的差异,一直困扰着勘查和研究人员。砂岩型铀矿的成矿温度低,铀矿物多以细小铀矿物和吸附态铀为主,流体动力学机制复杂,Owen等(2016)研究了美国南西部盆地内上侏罗统含铀层位Morrison formation的铀矿化特征、相分布和河流沉积建造及其相互关系,建立了盆地内与铀矿成矿有关的流体运移模型。Sanford(1991)研究了卡罗拉多地台White Canyon地区Paradox盆地中古河谷砂岩型铀矿的铀成矿作用,提出了上升的卤水混合了下降的地表水,在流体交汇的界面上引起铀矿质的沉淀的假说,并建立了地下水在盆地内运移的模型。欧光习等(2006)通过流体包裹体研究,在鄂尔多斯盆地北部中侏罗统直罗组砂岩型铀矿床中发现了有机流体与低温热液成矿的证据。二连盆地与含铀古河谷有关的区域大规模铀成矿流体的作用方式尚未见有研究。由于盆地内铀成矿温度低,未见后生流体作用形成的次生矿物,难以利用包裹体测温等方法解释流体的来源和成因。如何认识赛汉组含铀古河谷构造沉积特征及典型矿床的成矿流体动力学,对二连盆地含铀古河谷的勘查和战略选区具有重要意义。

2015~2017年,在中国核工业地质局项目“内蒙古二连盆地中东部铀矿勘查与评价”的支持下,在古河谷构造及构造演化基础上,对赛汉组含铀古河谷沉积特征及典型矿床成矿流体动力学等2个关键科学问题进行了深入研究。本文详细阐述了有关的科学问题、研究思路和主要进展,总结了取得的重要成果。

1 盆地地质特征 1.1 盆地基底及构造单元二连盆地位于内蒙古中北部,大地构造位置处于亚洲板块与西伯利亚板块缝合线部位,在内蒙古-大兴安岭褶皱基底上,燕山期拉张构造应力场作用下发育起来的大型中、新生代断陷-坳陷型叠合沉积盆地(马杏垣等,1983;刘和甫等,2000;漆家福等,2015;聂逢君等,2015)。二连盆地共划分为“五坳一隆”6个构造单元,分别为北部的川井坳陷、乌兰察布坳陷、马尼特坳陷和南部的腾格尔坳陷、乌尼特坳陷及中部的苏尼特隆起。盆地东界为大兴安岭隆起,北界为巴音宝力格隆起,南界为温都尔庙隆起,西界为宝音图隆起。

赛汉组古河谷位于二连盆地中东部,古河谷发育于乔尔古-齐哈日格图-赛汉高毕-巴彦乌拉-那仁宝力格一带,夹持于巴音宝力格隆起及苏尼特隆起之间。二级构造单元横跨乌兰察布坳陷和马尼特坳陷,整体沿乌兰察布坳陷内的脑木根凹陷、齐哈日格图凹陷、古托勒凹陷和马尼特坳陷内的塔北凹陷等中央凹陷地带发育(图 1)。

|

1-蚀源区及边界;2-基底断裂;3-凹陷边界线;4-砂岩型铀矿床;5-赛汉组古河谷;图件修改自核工业二○八大队(2015a) 图 1 二连盆地中东部赛汉组古河谷基底构造特征 Fig.1 Structural feature of the paleo-valley of the Saihan Formation in eastern Erlian Basin |

基底构造在沉积盆地(李先平等,2015)和特定时期古河谷的形成与演化过程中扮演着重要的角色。在二连盆地砂岩型铀矿勘查初期(2000年以前),认为二连盆地为碎盆,由多个裂陷型小凹陷组成,对铀矿成矿不利,但随着多个典型铀矿床发现(刘波等,2016),部分研究者又提出碎盆中找大矿,且把其作为二连找矿的创新点。笔者在二连盆地古河谷砂岩型铀矿的找矿实践中发现,二连盆地砂岩型铀矿床受坳陷型盆地底板(赛汉组底板)的控制作用明显,是在断陷盆地沉积的含油建造基础上,在坳陷型盆地背景下发育长流程稳定砂体中发生的大规模成矿作用。

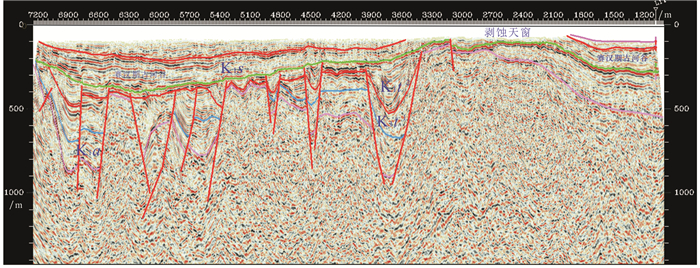

二连盆地赛汉期古河谷具有“窄凹、深谷、泛连通”的特点,在地震剖面上呈“U型”(图 2)。在赛汉组沉积早期,沉积受古河谷约束明显,沉积主要发育于古河谷内。赛汉组沉积后期,古河谷被填平补齐,沉积发育超出古河谷的限制。刘波等(2017b)对古河谷构造的研究,将二连盆地古河谷的构造、构造演化划分为6个阶段:①赛汉组沉积前断陷期(肖安成等,2001);②赛汉组下段(沉积前期)断坳转换期;③赛汉组下段(沉积后期)坳陷期;④赛汉组上段热-重力沉降期;⑤挤压隆升剥蚀期(赛汉组上段沉积后);⑥热沉降期。矿化异常主要赋存于古河谷赛汉组上段热-重力沉降期。

|

图 2 二连盆地哈达图北赛汉组古河谷地震L12-4横剖面图 Fig.2 L12-4 seismic cross section of paleo-valleys of the Saihan Formation in northern Hadatu area, Erlian Basin |

古河谷盖层为古河谷所在盆地的沉积覆盖层(沉积充填),共划分为3个充填序列,其中下部沉积充填为侏罗纪含煤粗碎屑岩建造和火山岩建造,主要为冲积扇、湖泊和局部沼泽沉积;中部沉积充填为早白垩世早中期红色粗碎屑岩建造和黑色含铀细碎屑岩建造,主要为扇三角洲、浅湖、半深湖-深湖沉积;上部沉积充填从早白垩世晚期至今,主要发育赛汉组、二连组及新生界沉积。盆地内铀矿找矿目的层主要为下白垩统赛汉组和上白垩统二连组,古近系、新近系次之。赛汉组上段为古河谷内砂岩型铀矿主要的赋矿层位,二连组为盆地内沉积成岩型铀矿的赋矿层位(图 3)。

|

1-砂砾石;2-砾岩;3-砂砾岩;4-粗砂岩;5-细砂岩;6-含砾粗砂岩;7-含砾中砂岩;8-含砾泥岩;9-泥岩;10-页岩;11-煤层 图 3 二连盆地中东部盆地沉积盖层地层柱状图 Fig.3 The strata histogram of sedimentary rocks in eastern Erlian Basin |

基底及蚀源区由新元古代、古生代和中生代侵入岩组成。上元古界主要为大理岩、石英片岩、板岩等。下古生界主要为中等-浅变质的海相碎屑岩、碳酸盐岩夹中基性火山岩。上古生界主要为浅变质的浅海相、海陆交互的碎屑岩、碳酸盐岩及海相火山岩、局部为陆相火山岩。盆地内侵入岩呈北东向展布,侵入岩在盆地周边呈岩基或岩株产出,岩性以花岗岩为主,次为闪长岩,少量基性岩体(核工业二○八大队,2014)。聂逢君等(2015)对古河谷二侧花岗岩体的统计发现,研究区存在较多的海西期、印支期、燕山期的花岗岩体,花岗岩中铀通常以四价独立铀矿物、类质同象、吸附等形式存在于富铀岩石中,在大气降水的不断分化、淋虑作用下,U4+被氧化为U6+,U6+又与含氧水结合成铀酰离子(UO2+),导致铀从岩石中迁出。二连盆地赛汉组古河谷南北隆起上发育富铀的石炭纪花岗岩(Cγ)、花岗闪长岩(Cγδ)、闪长岩(Cδ),二叠纪花岗岩(Pγ)、花岗闪长岩(Pγδ),三叠纪花岗岩(Tγ)和侏罗纪花岗岩(Jγ),岩体铀含量4.00×10-6~8.03×10-6,钍含量11.50×10-6~21.80×10-6,U/Th值为2.50~4.68(核工业二○八大队,2015b)。由于古河谷沉积充填期准平原化强烈,有利于铀的浸出,为目的层砂体富铀和后生成矿提供了丰富的铀源(图 4)。

|

1-侏罗纪花岗岩;2-三叠纪花岗岩;3-二叠纪花岗岩、花岗闪长岩;4-石炭纪花岗岩、花岗闪长岩;5-石炭纪闪长岩;6-洪泛平原;7-河流沉积体系;8-湖相;9-辫状河三角洲;10-矿床;11-古河谷边界线;12-地震剖面及编号。图件修改自刘波(2017b) 图 4 二连盆地中东部含铀古河谷赛汉组上段沉积体系及典型矿床分布图 Fig.4 The sketch map of sedimentary system in the upper member of the Saihan Formation, Erlian basin, showing the distribution of U deposit |

本着野外(钻孔)可识别、图上可表达、区域可对比,分尺度和工作阶段地进行层划分。根据赛汉组地层特征、沉积旋回、古生物组合、古地磁(聂逢君等,2007)、地震及测井曲线等特征,在区域上将赛汉组划分为上段和下段(核工业二○八大队,2014)。在研究程度较高的矿床、矿产地将赛汉组分为2段6层,其中赛汉组上段分为4层,赛汉组下段分为2层。

2.1 赛汉组下段沉积赛汉组下段在盆地内分布广泛,主要为三角洲-湖泊沉积,古河谷长轴方向主要为辨状河三角洲-滨浅湖沉积,短轴方向主要为扇三角洲-滨浅湖沉积(鲁超等,2013;刘波等, 2016, 2017a, 2017b)。其中扇三角洲受古河谷围限,均为短进程型,岩性主要为砾岩、砂质砾岩,岩石粒度较粗,分选和磨圆均较差,但水动力条件较强,地震剖面上表现为下部强振幅,上部弱振幅,电阻率曲线表现为多个齿状的漏斗形。滨浅湖沉积分布于古河谷的大部,主要为灰黑色、黑色泥岩,且发育1-5煤层和含铀页岩,有机质较发育(王帅等,2015),电阻率曲线表现为顶部平直形(表 1)。同时在巴彦乌拉地区赛汉组下段顶部见有层状黄铁矿结核(核工业二○八大队,2014),说明赛汉组下段可提供较强的还原介质。古河谷内铀矿床均产于赛汉组下段泥岩上部(赛汉组上段第一层、第二层),有机质为铀成矿提供了直接还原介质(刘武生等,2013;刘波等2017b)。

|

|

表 1 下白垩统赛汉组沉积特征及地层划分依据 Table 1 Sedimentary characteristics and stratigraphic division of the Lower Cretaceous Saihan Formation |

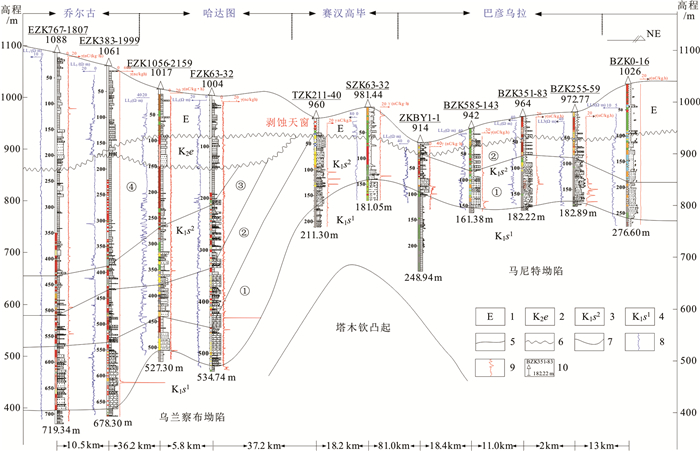

赛汉组上段为赛汉组古河谷主要的赋矿层位,主要为冲积扇-河流沉积(刘武生等,2013;聂逢君等,2015;刘波等, 2016, 2017a, 2017b)。自然界中存在同一河道中发育辨状河、曲流河及辨曲二者之间的过渡型河流(李胜利等,2017)。古河谷从西到东延伸360多公里,河流沉积作用复杂,受古地形地貌的影响,既存在辨状河也存在曲流河及其二者之间过渡类型。从古河谷的乔尔古段-哈达图段-赛汉高毕地段-巴彦乌拉地段,赛汉组上段主要发育的河流类型为辫状河、过渡型曲河流-辫状河,赛汉组上段地震剖面表现为强振幅,电阻率曲线表现为多旋回指状箱型或齿状钟型。根据基本层序及电阻率曲线特征自下而上将其划分为4层(图 5)。赛汉组上段不同层测井电阻率曲线为单旋回指状箱型或齿状钟型。上段4层划分方案在区域典型矿床、矿产地具有可对比性,且对古河谷沉积后构造演化具有很好的反应(图 6)。古河谷横跨马尼特坳陷和乌兰察布坳陷,由于构造的抬升,造成马尼特坳陷赛汉组上段顶部剥蚀。赛汉组上段沉积初期,河流沉积体系被河谷围限呈泛连通特征。通过基本层序对比,在赛汉组下段主要为辫状河沉积,如图 6,乔尔古地区第一层由3个基本层序构成,(2)—(6)—(5)层序依次从下到上发育,主要为粗粒辫状河沉积,层序岩石粒度向上变细,为典型辫状河沉积。随着河谷充填变浅,发育第二层层序(4),其中层序(4)为废弃河道沉积。随着河流的侧向迁移,发育第三层,由粗粒的辨状河沉积变为层序(3)—(1)细粒的曲流河沉积。随着河谷被填平补齐,在赛汉组晚期发育第四层,主要发育层序(7),为典型的曲流河-洪泛平原沉积。赛汉组上段晚期的曲流河-洪泛平原沉积突破了古河谷限制,发育于盆地的大部。在马尼特坳陷发育赛汉组上段第一层和第二层,顶部第三层和第四层被剥蚀,矿体直接赋存于第一层和第二层河流相砂体中。在马尼特坳陷和乌兰察布坳陷接壤的赛汉高毕地区,构造抬升明显,钻探揭露了赛汉组上段第一层,顶部地层被剥蚀,矿体直接赋存于第一层河流相砂体中。在乌兰察布坳陷中部的哈达图地区,赛汉组上段出露较全,第一层、第二层、第三层、第四层均较发育,矿体赋存于赛汉组上段第一层和第二层河流相砂体中。在古河谷的西部乔尔古地区(乌兰察布坳陷的中西部),地层受局部构造抬升的影响,局部缺失第四层,矿体赋存于第一层河流相砂体中。

|

1-古近系+新近系;2-上白垩统二连组;3-下白垩统赛汉组上段;4-下白垩统赛汉组下段;5-地质界线;6-角度不整合界线;7-隐伏凸起;8-电阻率曲线;9-伽马曲线;10-钻孔位置;①-④为层号 图 5 二连盆地赛汉组古河谷地层划分及对比图 Fig.5 The stratigraphic division and correlation of the Saihan Formation, Erlian Basin |

|

图 6 二连盆地古河谷赛汉组上段基本层序 Fig.6 Sedimentary sequence of the upper Saihan Formation, Erlian Basin |

河流相沉积为油气、铜、铀等多金属成矿的重要储层。对该类型矿床的勘查需要研究盆地内区域流体系统和局部流体系统的样式和空间叠置关系。流体场的核心是水动力场,地层水作为地下流体的主体,其水文体质、流动样式在很大程度上影响着流体的运移、聚集特征(解习农等,2006)。流体的运移在砂岩型铀矿勘查中具有重要的作用。Garven等(1995)建立了大陆尺度的流体动力学模型,包括前陆盆地重力和地形驱动流体运移模型、褶皱逆冲带流体运移模型、内克拉通盆地和裂谷盆地重力-热驱动流体运移模型、大陆边缘压实作用产生的过压带流体运移模型、地震泵流体运移模型等,这些模型对解释矿床的成矿作用起到了积极的作用。由于二连盆地内与铀成矿作用的流体来源、组成、运移的复杂性,使得砂岩型铀成矿作用在认识上存在争论,主要的争论点在于流体是来源于表生的(水成铀矿理论)、深成卤水或是流体混合作用。

二连盆地已发现的砂岩型铀矿床均位于古河谷内,古河谷发育的构造背景为叠生盆地,基底岩石建造主要为老地层和岩浆岩体,具有丰富的铀源。盆地基底深部卤水和阿尔善组、腾格尔组含烃类流体丰富。在盆地围压和重力压实作用下,深部卤水和含烃流体沿断裂向盆地浅部运移(图 7)。随着构造的抬升,断陷盆地向坳陷盆地转换,流体在赛汉组下段三角洲-湖湘沉积建造中主要以渗流和逸散的形式进行横向和垂向运移。古河谷砂岩型铀矿床成矿流体主要来源于地表水,含铀含氧水在铀储层内(砂体内)与还原性介质发生反应,导致铀矿质卸载(鲁超等,2013)。古河谷内成矿流体在来源于地表水的同时,深部卤水、深部油气等不同程度通过流体混合等参与了铀成矿作用。流体成分具有多来源(刘武生等,2013),不同矿床在古河谷内铀成矿具有不同的流体活动特征。

|

1-古近系;2-上白垩统二连组;3-下白垩统赛汉组上段;4-下白垩统赛汉组下段;5-下白垩统腾格尔组;6-下白垩统阿尔善组;7-炭化植物碎屑;8-断裂构造;9-铀矿体 图 7 二连盆地赛汉组古河谷铀成矿作用流体运移模式图 Fig.7 Fluid migration modelof U mineralization in the Saihan Formation, Erlian Basin |

在砂岩型铀矿床的研究中,与成矿有关的流体动力学研究的第一步是重建矿床所在区域的古地形条件,特别是古水动力方向(Sanford,1991)。古河谷巴彦乌拉矿床北缘发育海西期含铀岩体(古地貌高地),含铀岩体受气候和构造运动影响发生强烈的准平原化。赛汉晚期的构造掀斜,在巴彦乌拉地区北西部的赛汉高毕地区抬升剥蚀,形成断层活动带和剥蚀天窗。含氧含铀水和蚀源区复杂挥发分,在CO32-、SO42-、P2O32-等离子作用下,随K、Na等离子团,以络合物形式顺沉积物路径系统进行迁移,且离子电价越高,越能与更多的配位离子组成络合物(鲍学昭等,1998;Robb,2005)。含铀络合物在赛汉组下段煤、暗色泥岩建造及CH4和H2S等流(气)体作用下,发生氧化还原反应,形成矿体(刘武生等,2013)。当砂体本身还原介质较丰富且有深部流体气体作用时,在砂体内形成卷状、板状矿体。当赛汉组下段顶部暗色泥岩和煤层有机质还原作用较强时,矿体直接赋存于暗色泥岩和煤层上部赛汉组上段砂体中,形成板状矿体(图 7)。

赛汉高毕地区位于马尼特坳陷与乌兰察布坳陷的过渡部位,受构造反转影响,抬升明显,赛汉组上段仅残留第一层,在潜水氧化作用下形成赛汉高毕矿床。同时形成了反转断裂带和区域大型剥蚀窗口。哈达图-乔尔古地区位于古河谷中西部,矿体受赛汉组上段第一层和第二层辫状河砂体控制,矿体多受黄色氧化带围限,其上部为黄色氧化砂岩与灰色砂岩的二层结构,具黄色氧化砂岩与灰色砂岩相间的多层互层结构,还有上部、下部为黄色氧化砂岩中间夹薄层灰色砂岩的3层结构(图 8),铀矿体赋存于灰色砂岩或黄色砂岩与黄色、灰色砂岩之间的界面上。哈达图-乔尔古铀成矿作用不同于赛汉高毕和巴彦乌拉地区,表现为辫状河砂体中缺乏还原介质,矿体赋矿围岩黄色砂体发育,灰色砂体不发育,用一般的水成铀矿理论难以解释,也难以用表生含铀含氧流体作用与地层或深部还原介质发生氧化还原反应,形成矿体的单一模式进行解释。刘武生等(2013)通过对哈达图矿床矿石的分析,认为有深部油气体(烃类、CH4、H2S等)等还原物质通过断裂构造运移参与了成矿作用。张金带(2016)将该类型矿床归纳为叠合复成因氧化-还原成矿。哈达图-乔尔古地区赛汉组上覆地层为二连组和古近系,二连组和古近系为干旱高蒸发环境下形成的曲流河-泛滥平原沉积,为一套红色碎屑岩建造,岩性为紫红色砾岩、砂岩、砾岩、泥岩及膏盐层等蒸发盐地层(核工业二○八大队,2015a)。氧化障在热液铀矿成矿作用中发挥了重要作用(李延河等,2016)。红层因富含Fe3+而呈红色,因富含Fe3+、石膏等氧化剂,具有很强的氧化性,为重要的地球化学障。石膏主要成分为CaSO4,当从石膏中溶解了富含Ca2+和SO42+地表水,在温度小于110 ℃时,与有机质和有机质气体(CH4、CH2),发生反应形成H2S气体,同时形成CaCO3。H2S气体与Fe3+发生反应可以形成黄铁矿(Ridley et al., 2013)。哈达图-乔尔古地区成矿作用表现为两种方式:①当溶解了石膏的含铀含氧水向深部运移,在顶底板隔挡层作用下(图 7),顺赛汉组上段辫状河砂体中运移与深部腾格尔组和阿尔善组地层压实圈闭的有机质及有机质气(流体)体发生反应生成H2S气体和黄铁矿,同时发生氧化还原反应,形成铀矿体,该作用的赋矿围岩为二层式结构或多层式结构,在灰色砂岩中含有大量灰色还原介质,该成矿作用形成的矿体分布局限,且规模较小。②当地表含盐度低的含铀含氧水沿赛汉高毕地区大型剥蚀窗口(该层顶部剥蚀,无红色建造,膏盐层不发育)受重力驱动向深部运移,在深部与哈达图-乔尔古古河谷入渗的含盐度极高的含铀含氧卤水混合。流体混合导致含铀矿质的大量物理卸载,在混合界面处形成铀矿体,铀矿体中的铀离子多为U6+,赋矿围岩多具有3层或多层结构,矿体多为多层板状,且赋矿围岩均为氧化黄色砂体,局部夹少量灰色砂体(图 7)。

|

1-二连组;2-赛汉组上段;3-赛汉组下段;4-赛汉组上段红色泥岩;5-赛汉组下段灰色泥岩;6-氧化黄色砂岩;7-灰色砂岩;8-铀矿体 图 8 哈达图铀矿床铀成矿模式及矿体与氧化带结构示意图 Fig.8 Longitudinal geological profile of the Hadat uranium deposit |

(1) 二连盆地砂岩型铀矿床主要产于古河谷内赛汉组上段,赛汉组依据不同研究程度(尺度)可划分为赛汉组下段和赛汉组上段。赛汉组下段可分为2层,由早期的三角洲-湖泊沉积转变为晚期的湖沼沉积,赛汉组上段依据基本层序可划分为4层,主要为河流沉积,由早期的辫状河沉积转为晚期的曲流河沉积,具有辫曲转换的特点。古河谷内砂岩型铀矿床主要赋存于赛汉组上段第一和第二层辫状河砂体中。

(2) 古河谷的不同地区受后期构造改造作用的强度不同,赛汉组上段遭受不同程度的剥蚀作用,在乌兰察布坳陷内古河谷保存最为完整。在古河谷西部乌兰察布坳陷乔尔古-哈达图地区赛汉组上段发育完整4层。在乌兰察布坳陷与马尼特坳陷过度部位,古河谷赛汉高毕地区赛汉组上段剥蚀严重,仅发育1层,在马尼特坳陷古河谷巴彦乌拉地区赛汉组上段遭受剥蚀作用,赛汉组上段发育2层。

(3) 建立了古河谷铀成矿作用有关的流体成矿作用模型。古河谷在断陷盆地期形成的双断型凹陷有利于深部还原流体向坳陷型盆地运移,坳陷型盆地背景下稳定的河流相沉积,形成有利的储铀空间-铀储层。沉积后期的构造反转作用,有利于地表水和深部还原物质(流体)的氧化还原反应及流体混合成矿。

(4) 古河谷内的铀矿成矿作用复杂,矿体和围岩具有复杂的结构类型,具有叠合复成因氧化-还原成矿的特点。当地表水经河谷边缘及剥蚀窗口向深部运移与地层还原物质、深部油(气)、烃类流体和卤水等发生反应或流体混合,导致矿质卸载,形成铀矿体。

Garven G. 1995. Continental-scale groundwater flow and geologic processes. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 23(1): 89-117. DOI:10.1146/annurev.ea.23.050195.000513 |

Owen A, Hartley A J, Weissmann G S, Nichols G J. 2016. Uranium distribution as a proxy for basin-scale fluid flow in distributive fluvial systems. Journal of the Geological Society, 173(4): jgs2016-007. |

Ridley J. 2013. Ore Deposit Geology. New York: Cambridge University Press, 275-287.

|

Robb. 2005. Introduction Ore-forming Process. Australia: Blackwell Publishing, 1-371

|

Sanford R F. 1982. Preliminary model of regional Mesozoic groundwater flow and uranium deposition in the Colorado Plateau. Geology, 10(7): 348-352. DOI:10.1130/0091-7613(1982)10<348:PMORMG>2.0.CO;2 |

鲍学昭, 张阿利. 1998. 铀钍的地球化学及对地壳演化和生物进化的影响. 岩石矿物学杂志, 17(2): 160-166. |

核工业二○八大队. 2014.二连盆地巴赛齐铀矿资源远景调查报告.内部资料

|

核工业二○八大队. 2015a.内蒙古二连盆地铀矿勘查与评价立项申请书.内部资料

|

核工业二○八大队. 2015b.内蒙古二连盆地铀矿调查与勘查.内部资料

|

焦养泉, 吴立群, 彭云彪, 荣辉, 季东民, 苗爱生, 里宏亮. 2015. 中国北方古亚洲构造域中沉积型铀矿形成发育的沉积-构造背景综合分析. 地学前缘, 22(1): 189-205. |

解习农, 李思田, 李晓峰. 2006. 异常压力盆地流体动力学. 湖北武汉: 中国地质大学出版社, 5-11.

|

康世虎, 杨建新, 刘武生, 赵兴齐, 乔鹏, 杜鹏飞, 吕永华. 2017. 二连盆地中部古河谷砂岩型铀矿成矿特征及潜力分析. 铀矿地质, 33(4): 206-214. DOI:10.3969/j.issn.1000-0658.2017.04.003 |

李洪军, 申科峰, 聂凤军, 旷文战, 何大兔. 2012. 二连盆地中新生代沉积演化与铀成矿. 东华理工大学学报(自然科学版), 35(4): 301-308. DOI:10.3969/j.issn.1674-3504.2012.04.001 |

李胜利, 于兴河, 姜涛, 梁星如, 苏东旭. 2017. 河流辫-曲转换特点与废弃河道模式. 沉积学报, 35(1): 1-9. |

李先平, 张少华, 李林波, 杨明慧, 卢永合, 周多, 屈晓艳. 2015. 二连盆地早白垩世断陷及基底构造的耦合性. 地质科学, 50(1): 88-99. DOI:10.3969/j.issn.0563-5020.2015.01.006 |

李延河, 段超, 赵悦, 裴浩翔, 任顺利. 2016. 氧化还原障在热液铀矿成矿中的作用. 地质学报, 90(2): 201-218. DOI:10.3969/j.issn.0001-5717.2016.02.001 |

李月湘, 于金水, 秦明宽, 陈戴生, 曹建英, 卫三元. 2009. 二连盆地可地浸砂岩型铀矿找矿方向. 铀矿地质, 25(6): 338-343. DOI:10.3969/j.issn.1000-0658.2009.06.003 |

刘波, 杨建新, 彭云彪, 康世虎, 乔鹏, 鲁超, 张锋. 2017b. 二连盆地中东部含铀古河谷构造建造及典型矿床成矿模式研究. 矿床地质, 36(1): 126-142. |

刘波, 杨建新, 乔宝成, 童波林, 张锋. 2017a. 二连盆地巴彦乌拉铀矿床控矿成因相特征及成矿规律研究. 矿产勘查, 8(1): 17-27. |

刘波, 杨建新, 乔宝成, 张锋. 2015. 腾格尔坳陷砂岩型铀矿控矿成因相特征及远景预测. 地质与勘探, 51(5): 870-878. |

刘波, 杨建新, 秦彦伟, 乔鹏, 张锋. 2016. 二连盆地中东部赛汉组古河谷砂岩型铀矿床控矿成因相研究. 地质与勘探, 52(6): 1037-1047. |

刘和甫, 梁慧社, 李晓青, 殷进垠, 朱德丰, 刘立群. 2000. 中国东部中新生代裂陷盆地与伸展山岭耦合机制. 地学前缘, 7(4): 477-486. |

刘武生, 康世虎, 贾立城, 史清平, 彭聪. 2013. 二连盆地中部古河道砂岩型铀矿成矿特征. 铀矿地质, 29(6): 328-335. DOI:10.3969/j.issn.1000-0658.2013.06.002 |

鲁超, 彭云彪, 刘鑫杨, 焦养泉, 杨建新, 陈法正, 申科峰, 李荣林. 2013. 二连盆地马尼特坳陷西部砂岩型铀矿成矿的沉积学背景. 铀矿地质, 29(6): 336-343. DOI:10.3969/j.issn.1000-0658.2013.06.003 |

马杏垣, 刘和甫, 王维襄. 1983. 中国东部中新生代裂陷作用及伸展构造. 地质学报, 57(1): 22-23. |

聂逢君, 陈安平, 胡青华, 申科峰, 秦明宽, 李满根, 姜美珠. 2007. 内蒙古二连盆地早白垩世砂岩型铀矿目的层时代探讨. 地层学杂志, 31(3): 272-279. DOI:10.3969/j.issn.0253-4959.2007.03.010 |

聂逢君, 李满根, 严兆彬, 夏菲, 张成勇, 杨建新, 康世虎, 申科峰. 2015. 内蒙古二连盆地砂岩型铀矿目的层赛汉组分段与铀矿化. 地质通报, 34(10): 1952-1963. DOI:10.3969/j.issn.1671-2552.2015.10.020 |

欧光习, 李林强, 孙玉梅. 2006. 沉积盆地流体包裹体研究的理论与实践. 矿物岩石地球化学通报, 25(1): 1-11. DOI:10.3969/j.issn.1007-2802.2006.01.001 |

彭云彪, 鲁超, 杨建新, 焦养泉, 陈安平, 邹吉斌. 2015.二连盆地古河谷型砂岩铀矿.核工业二○八大队(内部资料)

|

漆家福, 赵贤正, 李先平, 杨明慧, 肖扬, 于福生, 董越崎. 2015. 二连盆地早白垩世断陷分布及其与基底构造的关系. 地学前缘, 22(3): 118-128. |

申科峰, 杨建新, 侯树仁, 戴明建, 李洪军. 2014. 内蒙古中新生代主要含铀沉积盆地找矿突破技术思路及其成果扩大方向. 中国地质, 41(4): 1304-1313. DOI:10.3969/j.issn.1000-3657.2014.04.021 |

王帅, 邵龙义, 闫志明, 孙钦平, 王东东, 鲁静, 孙斌. 2015. 二连盆地吉尔嘎朗图凹陷下白垩统赛汉塔拉组层序地层及聚煤特征. 古地理学报, 17(3): 393-403. |

肖安成, 杨树锋, 陈汉林. 2001. 二连盆地形成的地球动力学背景. 石油与天然气地质, 22(2): 137-140. DOI:10.3321/j.issn:0253-9985.2001.02.011 |

张金带, 徐高中, 林锦荣, 彭云彪, 王果. 2010. 中国北方6种新的砂岩型铀矿对铀资源潜力的提示. 中国地质, 37(5): 1434-1449. DOI:10.3969/j.issn.1000-3657.2010.05.020 |

张金带. 2016. 我国砂岩型铀矿成矿理论的创新和发展. 铀矿地质, 32(6): 321-332. DOI:10.3969/j.issn.1000-0658.2016.06.001 |

2018, Vol. 37

2018, Vol. 37