文章信息

- 纳米碳在达芬奇机器人直肠癌根治术中的应用

- Application of Carbon Nanoparticles in Da Vinci Radical Resection of Rectal Carcinoma

- 肿瘤防治研究, 2018, 45(11): 905-908

- Cancer Research on Prevention and Treatment, 2018, 45(11): 905-908

- http://www.zlfzyj.com/CN/10.3971/j.issn.1000-8578.2018.18.0235

- 收稿日期: 2018-02-23

- 修回日期: 2018-03-26

全直肠系膜切除(total mesorectal excision, TME)是直肠癌手术根治的标准术式, 淋巴结清扫是TME手术的重点[1], 通过提高淋巴结检出率获得术后精准的病理分期(pTNM), 有利于预后评估和指导后续治疗。经达芬奇(Da Vinci)机器人的TME在国内已得到广泛开展[2], 达芬奇的优势在TME得到再次体现[3], 而淋巴结清扫也是开展达芬奇机器人TME手术值得关注的热点问题。陆军军医大学大坪医院运用纳米碳作为TME手术时淋巴结示踪剂, 取得良好的效果, 现报道如下。

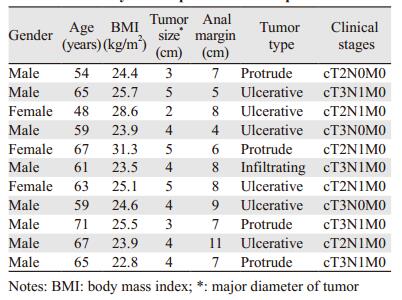

1 资料与方法 1.1 一般资料收集2017年7月—2017年12月11例在我院行达芬奇机器人直肠癌根治术的直肠癌患者, 其中男6例, 女5例, 平均年龄(61.7±2.1)岁。术前经电子结肠镜及病理活检明确诊断直肠腺癌。术前CT排除远处转移, 盆腔增强磁共振(DWI)明确临床分期(cTNM)。常规术前检查未见绝对手术禁忌证, 并排除手术机器人禁忌证。其中3例术前接受新辅助治疗, 化疗方案FOLFOX。患者一般资料, 见表 1。本研究经医院伦理委员会审核通过, 并与患者签署知情同意书。

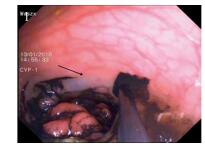

所有患者术前常规采用顺行肠道准备, 术前1天在肠镜下定位, 距肿瘤边缘1 cm左右注射纳米碳混悬液(重庆美莱药业), 注射深度达黏膜下, 于肿瘤周围分4点注射, 每点注射0.2~0.25 ml, 见图 1。

|

| 图 1 肠镜下注射纳米碳(箭头处可见黏膜隆起) Figure 1 Carbon nanoparticles injection under colonoscopy (arrow showed elevated mucosa) |

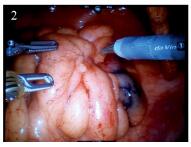

所有手术均由同一组医师完成, 取头低脚高低平截石位, 建立CO2气腹并维持压力在12~13 mmHg。Da Vinci Trocar定位参照《机器人结直肠癌手术专家共识(2015版)》, 并于脐上2 cm右腋前线处为置入12 mm Trocar作为辅助孔A。观察纳米碳对肿瘤周围淋巴结染色效果, 见图 2。手术过程遵循全直肠系膜切除术的原则, 先处理肠系膜下血管, 沿Toldt’s间隙游离乙状结肠, 显露并保护好生殖血管及输尿管, 经Holy plane游离直肠后壁, 沿Denonvilliers筋膜浅面分离直肠前壁, 切断两侧直肠侧韧带, “U”型游离直肠, 对染色的侧方淋巴结及Toldt’s间隙以外的淋巴结一并清扫。利用腹腔镜直线切割吻合器离断肿瘤远端直肠, 经腹壁辅助切口拖出肠管并离断, 完整切除病变, 标本送检, 记录淋巴结情况, 见图 3~4。荷包缝合包埋吻合器抵钉座备用, 经肛门置入管型吻合器行乙状结肠-直肠吻合, 3例术前接受新辅助治疗患者术中行回肠保护性造口。

|

| 图 2 达芬奇视野下纳米碳显影 Figure 2 Carbon nanoparticles in Da Vinci view |

|

| 图 3 手术标本(箭头处可见黑染淋巴结) Figure 3 Operation specimen (the arrow showed lymph gland with black staining) |

|

| 图 4 微小淋巴结 Figure 4 Tiny lymph node |

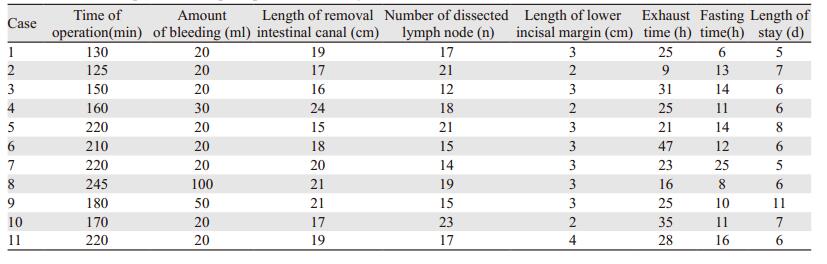

记录手术时间、术中出血量、术后肛门或回肠造口排气时间、术后进食时间、住院时间。收集肠管切除长度、下切缘距肿瘤距离、系膜完整程度、淋巴结清扫数目、微小淋巴结、阳性淋巴结等数据。

1.4 统计学方法采用SPSS18.0软件进行数据分析, 计量资料采用均数±标准差(x±s)表示。

2 结果全部11例手术均在机器人辅助下完成, 无中转开腹, 手术时间125~245 min, 平均(184.6±23.5)min, 3例行回肠保护性造口。术中出血20~100 ml, 平均(30.9±7.6)ml。11例手术标本均系膜完整, 术后病理环周切缘、两断端未见癌, 切除肠管长度15~24 cm, 平均(18.8±2.1)cm, 淋巴结清扫数目12~23枚, 平均(17.5±1.9)枚, 下切缘距肿瘤2~4 cm, 平均(2.8±0.4)cm, 均符合全直肠系膜切除标准。术后肛门或造口排气时间9~47 h, 平均(25.9±7.4)h, 恢复进食时间6~25 h, 平均(12.7±3.1)h, 术后住院时间5~11 d, 平均(6.6±0.7)d, 见表 2。全组共清扫淋巴结192枚, 阳性37枚, 平均(3.4±1.5)枚; 其中微小淋巴结83枚, 平均(7.5±1.4)枚, 阳性18枚, 平均(1.6±0.7)枚。

术后未出现出血、感染、肠瘘或肠梗阻等并发症, 1例患者术后出现造口炎, 经护理团队精心造口护理后好转。术后随访1~6月暂未发现复发或转移。

3 讨论直肠癌的预后与淋巴结转移情况高度相关, 淋巴结清扫数目是评价TME手术质量的重要指标, 因而淋巴结清扫是TME的重点之一[4]。彻底清扫淋巴结, 特别是转移淋巴结, 并提高淋巴结的检出率, 有利于延长患者的存活期和制定个体化的治疗方案。美国国立综合癌症网络(NCCN)的直肠癌诊疗指南明确要求直肠癌手术后病理检查应纳入不少于12枚淋巴结, 以确保病理评估的准确可靠。机器人虽然暂时存在费用较高等缺点, 但其优势明显, 主要体现在裸眼3D高清效果、放大10~15倍的视野、提供540°旋转的7个自由活动关节, 患者无需洗手更换手术衣、可调节的舒适操作平台同样是Da Vinci的巨大进步[5]。操作机器人TME手术在度过学习曲线后, 手术的操作更加流畅, 解剖层次清晰, 除了遵循无瘤原则外, 最大程度的达到“无血原则”。然而, 机器人手术自身固有的缺陷是缺乏触觉反馈, 无法感知腹盆腔组织的质地, 对于疑似转移的微小淋巴结未能及时发现。为了弥补这一缺陷, 采用淋巴结示踪剂是一种理想的手段。

传统的淋巴结示踪剂包括印度墨水、亚甲蓝、专利蓝、核素等, 各有其优缺点[6], 近年来, 纳米碳在淋巴结示踪方面迅猛发展[7]。作为第三代淋巴结示踪剂, 纳米碳拥有超越既往制剂的巨大优势。纳米碳的颗粒大小基本一致, 平均直径约150 nm, 超过毛细血管内皮平均20 ~50 nm的细胞间隙直径, 因而不容易通过毛细血管进入循环系统。而毛细淋巴管的基膜不完整, 其内皮细胞间隙直径120~500 nm, 纳米碳颗粒可进入淋巴系统。在淋巴系统中, 组织间隙和淋巴管内的压力差以及巨噬细胞的吞噬作用, 使纳米碳颗粒特异性的趋向集中, 实现对淋巴结的染色[8]。纳米碳的安全性也在动物实验中得到验证, 实验结果提示纳米碳示踪剂没有致突变性及致癌性[9]。目前, 纳米碳已在多个外科领域广泛应用, 主要包括甲状腺乳腺外科的淋巴结示踪[10-11]、肺癌[12]、消化道肿瘤的淋巴结引导, 腹腔镜下的结肠癌前哨淋巴结导向也在开展, 各项临床应用也未发现纳米碳的过敏等不良反应。

将纳米碳用于达芬奇机器人直肠癌根治术, 既发挥机器人的优点, 又可避免因缺乏触觉反馈而影响淋巴结清扫。本组患者采用经肠镜黏膜下注射, 有少量纳米碳混悬液漏出于肠腔, 而浆膜层完整, 不影响达芬奇机器人下的视野。达芬奇机器人操作过程对视野暴露要求高, 即使少量的出血将严重影响观察, 因而不宜采用经浆膜层注射, 经黏膜层注射也应避免穿透肠管污染腹腔。从本组手术结果看, 淋巴结检查(17.5±1.9)枚, 其中阳性(3.4±1.5)枚; 微小淋巴结(7.5±1.4)枚, 微小淋巴结阳性(1.6±0.7)枚, 达到了很好的淋巴结清扫和微小淋巴结发现清扫的效果。总淋巴结清扫数目与文献报道并无明显优势, 主要原因是本组纳入病例分期偏早。在盆腔操作过程中, 亦发现染色的侧方淋巴结, 为TME是否行侧方淋巴结清扫的争议提供另一层思考[13]。本组病例术后未出现重大并发症, 无纳米碳注射相关不良反应, 也再次说明纳米碳混悬液在淋巴结示踪方面安全有效。当然, 受客观条件限制, 本文入组例数较少, 且仅为初步的应用体会, 未设置对照, 尚缺乏有说服力的结论, 是否值得推广还有待大样本量、多中心的随机对照研究。

| [1] | 陈伟平, 李其肯, 范永田, 等. 中低位直肠癌腹腔镜与开放全系膜切除合并侧方淋巴结清扫围手术期临床分析[J]. 肿瘤防治研究, 2017, 44(6): 418–22. [ Chen WP, Li QK, Fan YT, et al. Perioperative outcomes between laparoscopic and conventional open lateral pelvic lymph node dissection following total mesorectal excision for mid-low rectal cancer[J]. Zhong Liu Fang Zhi Yan Jiu, 2017, 44(6): 418–22. DOI:10.3971/j.issn.1000-8578.2017.17.0256 ] |

| [2] | 唐波, 曾冬竹, 赵永亮, 等. 达芬奇机器人胃癌及结直肠癌手术647例临床研究[J]. 中华外科杂志, 2016, 54(3): 177–81. [ Tang B, Zeng DZ, Zhao YL, et al. Application of da Vinci robotic surgical system in radical resection of gastric and colorectal cancer:a report of 647 cases[J]. Zhonghua Wai Ke Za Zhi, 2016, 54(3): 177–81. DOI:10.3760/cma.j.issn.0529-5815.2016.03.005 ] |

| [3] | 李太原, 江群广. 达芬奇机器人手术系统在结直肠癌根治术的应用进展[J]. 中华消化外科杂志, 2016, 15(8): 776–9. [ Li TY, Jiang QG. Updates of Da Vinci robot assisted surgical system in radical resection of colorectal cancer[J]. Zhonghua Xiao Hua Wai Ke Za Zhi, 2016, 15(8): 776–9. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-9752.2016.08.004 ] |

| [4] | 李锡丁, 杜旭东, 陈力平. 保留盆腔自主神经在全直肠系膜切除术中的应用研究[J]. 重庆医学, 2012, 41(21): 2166–7. [ Li XD, Du XD, Chen LP. The effects of pelvic autonomic nerve preservation in total mesorectal excision[J]. Chongqing Yi Xue, 2012, 41(21): 2166–7. DOI:10.3969/j.issn.1671-8348.2012.21.018 ] |

| [5] | 郭雄波, 黄宗海. 手术机器人的研究进展[J]. 国际外科学杂志, 2012, 39(3): 178–80. [ Guo XB, Huang ZH. Advancement of operation robot[J]. Guo Ji Wai Ke Xue Za Zhi, 2012, 39(3): 178–80. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4203.2012.03.011 ] |

| [6] | 贺孝文, 李广权, 张锐江, 等. 直肠癌全直肠系膜切除术中亚甲蓝动脉灌注对淋巴结清扫数目及远期生存的影响[J]. 中华胃肠外科杂志, 2017, 20(11): 1308–10. [ He XW, Li GQ, Zhang RJ, et al. The affect of lymphadenecttomy account and longtermsurvive by methylene blue arterial irrigation during ptotal mesorectal excision[J]. Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi, 2017, 20(11): 1308–10. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0274.2017.11.020 ] |

| [7] | Du J, Zhang Y, Ming J, et al. Evaluation of the tracing effect of carbon nanoparticle and carbon nanoparticle-epirubicin suspension in axillary lymph node dissection for breast cancer treatment[J]. World J Surg Oncol, 2016, 14(1): 164. DOI:10.1186/s12957-016-0925-2 |

| [8] | Sun SP, Zhang Y, Cui ZQ, et al. Clinical application of carbon nanoparticle lymph node tracer in the Ⅵ region lymph node dissection of differentiated thyroid cancer[J]. Genet Mol Res, 2014, 13(2): 3432–7. DOI:10.4238/2014.April.30.4 |

| [9] | Ganguly K, Ettehadieh D, Upadhyay S, et al. Early pulmonary response is critical for extra-pulmonary carbon nanoparticle mediated effects:comparison of inhalation versus intra-arterial infusion exposures in mice[J]. Part Fibre Toxicol, 2017, 14(1): 19. DOI:10.1186/s12989-017-0200-x |

| [10] | Yang Q, Wang XD, Chen J, et al. A clinical study on regional lymphatic chemotherapy using an activated carbon nanoparticle-epirubicin in patients with breast cancer[J]. Tumour Biol, 2012, 33(6): 2341–8. DOI:10.1007/s13277-012-0496-y |

| [11] | Muthukumar T, Chamundeeswari M, Prabhavathi S, et al. Carbon nanoparticle from a natural source fabricated for folate receptor targeting, imaging and drug delivery application in A549 lung cancer cells[J]. Eur J Pharm Biopharm, 2014, 88(3): 730–6. DOI:10.1016/j.ejpb.2014.09.011 |

| [12] | 刘珊, 段林灿. 纳米碳在肺癌治疗中的应用进展[J]. 肿瘤防治研究, 2015, 42(8): 848–51. [ Liu S, Duan LC. Application advances of carbon nanoparticles in therapy for lung carcinoma[J]. Zhong Liu Fang Zhi Yan Jiu, 2015, 42(8): 848–51. DOI:10.3971/j.issn.1000-8578.2015.08.021 ] |

| [13] | 邓小强, 王利娜, 孙胜, 等. 选择性侧方淋巴结清扫在腹腔镜低位进展期直肠癌全直肠系膜切除术中的应用[J]. 中国临床研究, 2017, 30(6): 807–9. [ Deng XQ, WANG LN, Sun S, et al. The application of selectivity lateral lymph node dissection in laparoscope total mesorectal excision[J]. Zhongguo Lin Chuang Yan Jiu, 2017, 30(6): 807–9. ] |

2018, Vol. 45

2018, Vol. 45