扩展功能

文章信息

- 郭玉红, 修朋程, 马欣然, 王雪霜, 赵春春, 赵宁, 刘小波, 王君, 刘起勇

- GUO Yu-hong, XIU Peng-cheng, MA Xin-ran, WANG Xue-shuang, ZHAO Chun-chun, ZHAO Ning, LIU Xiao-bo, WANG Jun, LIU Qi-yong

- 新型驱蚊剂不同浓度制剂对白纹伊蚊的驱避效果研究

- Repellent effects of different concentrations of new mosquito repellent against Aedes albopictus

- 中国媒介生物学及控制杂志, 2020, 31(5): 552-554

- Chin J Vector Biol & Control, 2020, 31(5): 552-554

- 10.11853/j.issn.1003.8280.2020.05.010

-

文章历史

- 收稿日期: 2020-04-19

蚊类不仅侵扰人畜, 叮刺吸血, 还可传播多种疾病, 如登革热、流行性乙型脑炎(乙脑)、疟疾、淋巴丝虫病等。此外, 部分蚊类对多种自然疫源性疾病的长期保存、传播和流行起着重要的作用。在众多对人类构成危害的因素中, 蚊虫已经上升为世界第一杀手。防止蚊虫叮咬, 不但可以阻断疾病传播, 而且可以提升人类生活舒适度, 任夫健[1]研究表明自蚊虫驱避剂这一概念以来, 蚊虫驱避剂研发一直是该领域的研究热点。目前, 蚊虫驱避剂主要分为化学合成性驱避剂和植物性驱避剂, 常见的化学合成性驱避剂主要包括以避蚊胺(N, N-二乙基间甲基苯甲酰胺, DEET)为有效成分的酰胺类, 以避蚊油(邻苯二甲酸二甲酯, DMP)为有效成分的有机酯类, 以避蚊酮为有效成分的不饱和醛酮类、醇类及胺类[2]。本文对一种新型驱避剂不同乙醇溶液浓度配比制剂的驱蚊效果进行研究, 为进一步研发新型驱避剂及其有效溶剂提供基础。

1 材料与方法 1.1 材料 1.1.1 供试蚊虫白纹伊蚊(Aedes albopictus), 中国.疾病预防控制中心(CDC)传染病预防控制所实验室饲养的敏感品系, 羽化后5d未吸血雌性成虫供试。

1.1.2 测试制剂新型驱蚊剂原液, 由中国CDC传染病预防控制所媒介生物控制室提供。

1.1.3 制剂配制以75%乙醇溶液为溶剂配制有效成分终浓度为15%、10%、8%的制剂, 以35%乙醇溶液为溶剂配制有效成分终浓度为8%的制剂。制剂配制计算公式如下:

|

式中, M1为新型驱蚊剂原液质量, M2为乙醇溶液质量, C1为新型驱蚊剂原液有效成分浓度, C2为制剂有效成分终浓度。

1.1.4 实验前期准备实验人员共6名, 男、女各半, 在测试开始前3d和实验期间不饮酒、茶或咖啡,不使用含香精类的产品。

1.1.5 蚊笼规格长×宽×高为40cm×30cm×30cm。

1.2 实验方法 1.2.1 实验条件温度(26±1) C, 相对湿度(60±5)%。

1.2.2 攻击力实验对所有实验人员和供试蚊虫于每次驱避效果测试实验前进行攻击力测试。实验人员首次用左手测试蚊虫攻击力, 其后每次驱避效果测试前用右手测试蚊虫攻击力。

实验人员用PE手套覆盖左右手背, 仅暴露手背中部40 mm×40 mm皮肤(PE手套的该区域用尺子测量后, 用剪刀剪去)。将测试手伸人装有(300±5)只试虫的蚊笼中间位置, 密切观察蚊虫停落情况, 在停落蚊虫将口器刺人皮肤前抖动手臂将其驱离, 记录2min内停落的试虫数, 停落试虫多于30只的实验人员和供试蚊虫记录为攻击力合格, 该实验人员和测试蚊虫可用于驱避实验。

1.2.3 制剂涂抹对攻击力测试合格的实验人员,分别取37.5μl制剂均匀涂抹于左手划定的25cm2待测区域, 戴上暴露划定区域40mm×40mm皮肤的PE手套, 严密遮蔽其余部分。

1.2.4 驱避效果测试首次测试于涂抹制剂后2 h进行, 之后每间隔1 h测试1次。

每次驱避剂效果测试前先用对照手(右手)对蚊虫进行攻击力合格测试, 测试合格的蚊虫用于驱避效果测试实验。

将暴露40mm×40mm涂抹驱避剂皮肤的左手伸人攻击力合格蚊虫笼中, 记录2 min蚊虫停落情况。若2 min内有蚊虫停落于驱避剂涂抹处即终止实验, 判作该浓度下的驱避剂失效。

1.2.5 驱避有效时长计算将每一制剂测得对受试者的有效保护时间相加, 取其平均数作为该制剂的有效保护时间。

1.3 统计学分析采用Excel 2019软件记录和整理数据, SPSS 20.0软件对数据进行统计分析,采用配对样本t检验对不同浓度乙醇溶液为溶剂配制的新型驱蚊剂的有效保护时间进行比较, 采用多个相关样本非参数检验,对不同终浓度新型驱蚊剂制剂的有效保护时间进行比较, 检验水准为a=0.05。

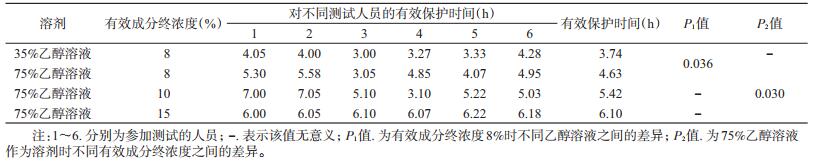

2 结果 2.1 新型驱蚊剂对蚊虫的驱避效果使用不同浓度的乙醇溶液配制的4种不同浓度新型驱蚊剂制剂,对测试人员的有效保护时间见表 1。

|

分别以35%和75%乙醇溶液为溶剂配制新型驱蚊剂有效终浓度为8%的制剂,并分别开展测试实验,获得的有效保护时间分别为3.74和4.63 h(表 1),乙醇浓度不同,测试人员有效保护时间的差异有统计学意义(t=2.855,P=0.036)。依照《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价驱避剂》(GB/T 13917.9-2009),B级有效保护的评价标准为有效保护时间≥4.00 h,本研究以35%乙醇溶液作为溶剂时,有效保护时间为3.74 h,不能达到B级有效保护;而以75%乙醇溶液作为溶剂时,有效保护时间为4.63 h,达到B级有效保护。

2.2 新型驱蚊剂有效成分浓度对蚊虫驱避效果的影响以75%乙醇溶液作为溶剂,分别配制新型驱蚊剂有效成分终浓度为8%、10%和15%的制剂,测试获得的有效保护时间分别为4.63、5.42和6.10 h(表 1),有效成分终浓度不同,测试人员有效保护时间的差异有统计学意义(χ2=7.000,P=0.030)。从测试的3种浓度制剂看,有效保护时间随着有效成分终浓度的增加而延长,在有效成分终浓度为15%时,有效保护时间为6.10 h,已经达到《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价驱避剂》(GB/T 13917.9-2009)A级有效保护标准(有效保护时间≥6.00 h)。

3 讨论 3.1 新型驱蚊剂可以作为一种有效的蚊虫驱避剂通过对新型驱蚊剂原液配制的4种制剂测试结果可知,新型驱蚊剂均对蚊虫的驱避效果表现出一定的有效保护时长,以75%乙醇溶液作为溶剂时,3种浓度的制剂所表现的有效保护时间均达到《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价驱避剂》(GB/T 13917.9-2009)B级及以上水平,因而可判断该产品是一种有效的蚊虫驱避剂。

3.2 乙醇溶液可以作为新型驱避剂的有效溶剂研究结果显示,对每种制剂进行测试的6人得到的有效保护时间差异无统计学意义,说明乙醇溶液可以均匀地溶解新型驱蚊剂原液。75%乙醇溶液具有良好的杀菌效果,能够较好地杀灭或抑制病毒、细菌等微生物。因而,用其作为新型驱避剂的溶剂是一种良好的选择。徐之明等[3]将DEET与氯菊酯和高分子聚合物缓释剂相结合研制长效驱避剂;Qiu等[4]将聚乙二醇400等作为辅料与DEET结合研制出水凝胶乳剂;目前,我国市售花露水中乙醇浓度约为70%[5]。本研究中75%乙醇溶液作为溶剂配制的新型驱蚊剂制剂表现出对蚊虫良好的驱避效果,但由于乙醇本身是一种易燃化学品,在产品的生产、保存、运输和使用过程中均需提示注意产品的安全性使用说明,以保障生产安全、运输和储存安全、使用安全的有效产品。

3.3 新型驱蚊剂对蚊虫有效驱避时间随溶剂浓度和有效成分浓度的增加而增长当35%乙醇溶液作为溶剂时,通过不同新型驱避剂有效成分浓度的不同可知,该条件下不能达到《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价驱避剂》(GB/T 13917.9-2009)的B级水平;而以75%乙醇溶液作为溶剂时,该条件符合《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价驱避剂》(GB/T 13917.9-2009)B级水平。以75%乙醇溶液作为溶剂配制新型驱蚊剂的3种不同浓度,有效成分浓度越高,驱避剂的有效保护时间越长,也即在同样溶剂条件下,制剂的有效保护时间随浓度增加而延长。当以75%乙醇溶液作溶剂,配制新型驱蚊剂有效成分终浓度为15%,即可达到《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价驱避剂》(GB/T 13917.9-2009)A级水平。

致谢 山东第一医科大学的同学、中国疾病预防控制中心传染病预防控制所媒介生物控制室的老师和同学在测试过程中提供帮助,一并志谢| [1] |

任夫健. 高效安全的广谱性驱避剂DETA[J]. 农药, 2001, 40(9): 21-22. Ren FJ. DETA the Efficient and safe wide spectrum repellent[J]. Pesticides, 2001, 40(9): 21-22. DOI:10.3969/j.issn.1006-0413.2001.09.011 |

| [2] |

陶波, 张大伟. 蚊虫驱避剂的研究进展[J]. 东北农业大学学报, 2014, 45(2): 123-128. Tao B, Zhang DW. Research advance of mosquito repellents[J]. J Northeast Agric Univ, 2014, 45(2): 123-128. DOI:10.3969/j.issn.1005-9369.2014.02.020 |

| [3] |

徐之明, 史卫国, 董宏彬, 等. PD型长效驱避剂现场驱蚊效果观察[J]. 医学动物防制, 2000, 16(5): 228-230. Xu ZM, Shi WG, Dong HB, et al. The field-test observtions on repelling effectiveness of long-acting repellents of PD type[J]. Chin J Pest Control, 2000, 16(5): 228-230. |

| [4] |

Qiu HC, Jun HW, Dzimianski M, et al. Reduced transdermal absorption of N, N-diethyl-m-toluamide from a new topical insect repellent formulation[J]. Pharm Dev Technol, 1997, 2(1): 33-42. DOI:10.3109/10837459709022607 |

| [5] |

孟凤霞, 郭玉红, 张晓越, 等. 我国驱蚊花露水及其有效成分[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2012, 23(4): 277-279. Meng FX, Guo YH, Zhang XY, et al. Mosquito-repellent perfume and its active ingredients in China[J]. Chin J Vector Biol Control, 2012, 23(4): 277-279. |

2020, Vol. 31

2020, Vol. 31