扩展功能

文章信息

- 吴海霞, 刘小波, 岳玉娟, 任东升, 王君, 赵春春, 李贵昌, 赵宁, 宋秀平, 刘起勇

- WU Hai-xia, LIU Xiao-bo, YUE Yu-juan, REN Dong-sheng, WANG Jun, ZHAO Chun-chun, LI Gui-chang, ZHAO Ning, SONG Xiu-ping, LIU Qi-yong

- 2019年全国蜱类监测报告

- National surveillance report on ticks in China, 2019

- 中国媒介生物学及控制杂志, 2020, 31(4): 417-422

- Chin J Vector Biol & Control, 2020, 31(4): 417-422

- 10.11853/j.issn.1003.8280.2020.04.007

-

文章历史

- 收稿日期: 2020-05-08

蜱属于节肢动物门(Athropoda),螯肢亚门(Chelicerata),蛛形纲(Arachnida),蜱螨亚纲(Acari),是仅次于蚊虫的重要病媒生物[1],它们可传播病毒、细菌和寄生虫多种病原体,导致人类和家畜的多种疾病。近年来,随着研究的深入,发现蜱的数量在增加,地理分布在扩展,这为蜱和蜱传病原体提供了更多适宜的生存环境[2],已有证据表明蜱传病原体和蜱传疾病病例数都在增加[3]。我国地域辽阔,横跨世界动物地理区划的古北界和东洋界,生境多样,蜱及蜱传疾病种类繁多。据统计,我国常见的蜱传疾病有10多种,且遍布全国[4];我国的蜱种中,有60种蜱被报道可以携带1种或多种病原体[5]。近年随着社会经济发展、林牧业资源的综合开发以及退耕还林政策的实施,蜱类适宜的生存环境增加,人群与媒介蜱的接触机会逐渐增多,新的病原体不断被发现,新发或再发蜱传疾病不断出现,如2019年在内蒙古自治区及东北林区发现了阿龙山病毒及人群感染[6],蜱的公共卫生意义越来越显现。为应对蜱及蜱传疾病的这种变化,掌握我国人居环境常见蜱种的种类及活动高峰,为我国蜱传疾病的防控提供决策依据,2016年我国修订《全国病媒生物监测方案》,新增蜱类监测,在全国范围内推动蜱类监测实施。现将2019年监测结果报告如下。

1 材料与方法 1.1 数据来源分析数据来自全国病媒生物监测系统中2019年的蜱类监测资料。

1.2 监测点的选择自2016年起,我国病媒生物国家级监测点覆盖全国大陆除西藏自治区外的所有省份,但蜱类监测属于非必须开展项目,中国疾病预防控制中心建议病媒生物国家级监测点同时开展蜱类监测。2019年共有15个省(直辖市)的45个监测点(地级市)开展了蜱类监测,其中15省的41个监测点开展寄生蜱监测,15省的44个监测点开展游离蜱监测,监测点分布见图 1。

|

| 图 1 全国病媒生物监测2019年蜱类监测点分布 Figure 1 Distribution of tick surveillance sites in the national vector surveillance system in China, 2019 |

| |

按照《全国病媒生物监测实施方案》(2016)中的蜱类监测方法进行监测。农村居民区生境调查至少10头(只)放养的家养动物(牛、羊、犬);农村外环境生境调查自然村周边农田(包括茶园等经济作物田地)、荒坡草地或林地生境至少1处;景区生境调查城市公园、郊野公园、森林公园、荒漠、草原等人造或自然景观至少1处;城镇居民区生境(非必须开展)调查居民区或宠物医院的宠物20只左右,以犬为主。

1.4 监测时间各地根据当地气候条件、蜱类活动规律和实际工作情况,确定当地监测月份。

1.5 监测数据的处理所有监测数据均以地市为监测单位统计,各直辖市均按1个监测单位统计。

1.6 统计分析数据整理和分析采用Excel 2013、ArcGIS 10.5软件对各监测点2019年的上报数据进行相关统计分析。各指标计算公式如下。

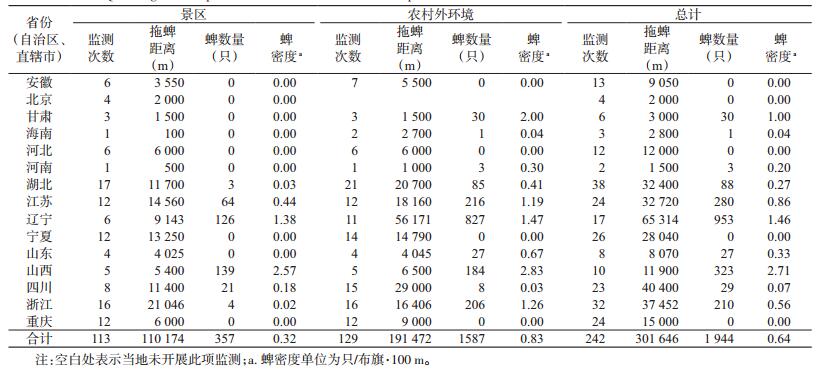

式中,s为拖蜱距离,x为拖蜱数量。

2 结果 2.1 寄生蜱 2.1.1 检获寄生蜱种类2019年全国共监测动物2 619只,检获蜱类4 843只,总蜱指数为1.85。检获蜱中已鉴定出的蜱种有长角血蜱(Haemaphysalis longicornis)、猛突血蜱(H. montgomeryi)、豪猪血蜱(H. hystricis)、中华血蜱(H. sinensis)、微小扇头蜱(Rhipicephalus microplus)、镰形扇头蜱(Rh. haemaphysaloides)、血红扇头蜱(Rh. sanguineus)、中华硬蜱(Ixodes sinensis)、卵形硬蜱(I. ovatus)和锐跗硬蜱(I. acutitarsus)等。已鉴定到属的捕获种类中,捕获次数最多的是血蜱属种类,共捕获47次,占所有监测次数的17.73%,占捕获蜱次数的57.31%,血蜱中长角血蜱捕获的次数最多,共计33次;其次是扇头蜱属种类,共捕获12次;捕获次数排第3位的是硬蜱属种类,共5次。

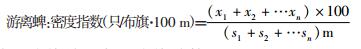

2.1.2 不同宿主动物带蜱情况羊、牛的蜱指数较高,分别为3.06和2.72,犬(农村)蜱指数居第3位,城镇宠物犬的蜱指数较2018年(0.15)下降,但仍高于2017年的0.04(表 1)。

|

各监测省份中河南省的蜱指数最高,达220.25,其次是山西和湖北省(表 2),3个省份中蜱指数最高的动物不尽相同,河南省羊的蜱指数最高,山西省农村犬蜱指数最高,湖北省则是牛的蜱指数最高。不同的动物在各省的蜱指数不同,见表 2。河北省、北京市和宁夏回族自治区未监测到寄生蜱。

|

开展监测的不同月份中,除10月蜱指数最高外,3-7月的密度一直较高(图 2)。

|

| 图 2 2019年全国蜱类监测点不同月份寄生蜱监测次数和蜱指数 Figure 2 Surveillance times and parasitic tick indices in different months at the national tick surveillance sites in China, 2019 |

| |

2019年全国游离蜱监测共检获1 944只,总密度为0.64只/布旗·100 m。检获蜱以血蜱属种类为主,已鉴定出的蜱种有长角血蜱、褐黄血蜱(H. flava)、雉鸡血蜱(H. phasiana)、猛突血蜱、克拉斯比尔血蜱(H. colasbelcouri)*、中华硬蜱、卵形硬蜱等,在已鉴定到属的种类中,捕获次数最多的是血蜱属种类,共43次,占总监测次数的17.77%,占捕获蜱次数的95.56%,其中长角血蜱占绝大多数,共计39次(各地市每月捕获该种记为1次),占捕获蜱次数的70.91%,捕获硬蜱属种类2次。

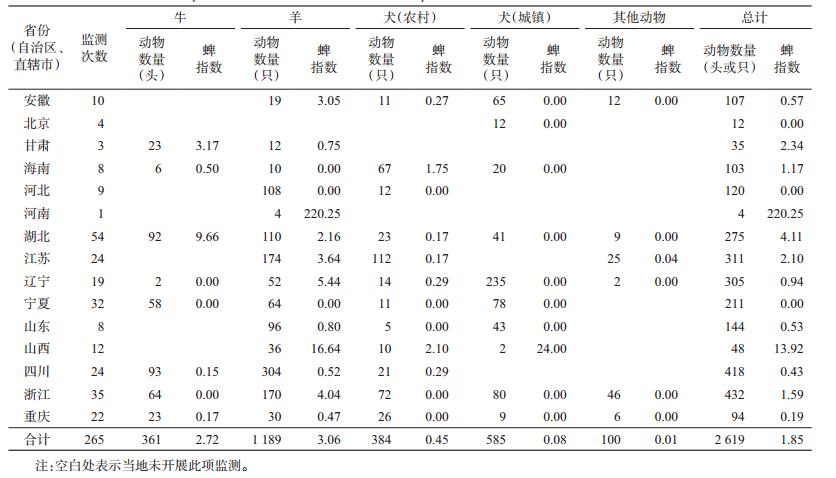

2.2.2 不同省份和生境检获蜱情况农村外环境捕获的蜱数量高于景区环境,蜱密度为0.83只/布旗·100 m,景区蜱密度为0.32只/布旗·100 m。各省中山西省的蜱密度最高,其次为辽宁和甘肃省(表 3),3个省中山西和辽宁省农村外环境和景区密度均较高,甘肃省则仅在农村外环境捕获到蜱。

|

开展监测的不同月份中,农村外环境蜱密度消长曲线出现3个波峰,6月密度最高,3和10月次之;景区环境蜱密度全年则呈双峰型,10月密度最高,次高峰密度出现在5-6月,2种生境合计的蜱密度消长趋势与景区环境相似(图 3)。

|

| 图 3 2019年全国蜱类监测点不同月份游离蜱密度和监测次数 Figure 3 Questing tick densities and surveillance times in different months at the national tick surveillance sites in China, 2019 |

| |

2019年蜱类监测,检获的蜱中无论是寄生蜱还是游离蜱,已鉴定出的种类中仍以血蜱属种类捕获次数最多,且长角血蜱捕获最频繁,可能与血蜱属种类在我国分布广泛有关[9],也与监测对象牛、羊、犬等家养动物为很多血蜱、扇头蜱种类的宿主动物有关[9]。2019年捕获的硬蜱属种类中,除在浙江、湖北省捕获我国南方地区的优势蜱种之一中华硬蜱外[10],四川省捕获了卵形硬蜱和锐跗硬蜱,卵形硬蜱曾检出森林脑炎病毒、埃立克体、斑点热立克次体[5]、伯氏疏螺旋体[11]、田鼠巴贝西虫[12]等多种病原体,锐跗硬蜱也曾检出伯氏疏螺旋体[5],需引起当地注意。北方优势蜱种、重要媒介蜱种全沟硬蜱(I. persulcatus)未检获,主要是因为其主要分布地黑龙江、吉林、内蒙古、新疆等省(自治区)均未开展监测,辽宁省选择的监测生境未覆盖其主要的生境——原始林区或次生林区,特别是针阔混交林带[9]。

长角血蜱在我国分布广泛,可传播多种病原体,在公共卫生和畜牧经济上造成重要危害,可致奶牛产量减少25.00%[13],自发现其与发热伴血小板减少综合征(SFTS)的传播密切相关后[14],其公共卫生重要性被重新认识。2018、2019年的监测结果显示,长角血蜱是人居环境周边发现的主要蜱种,而其已被证实是SFTS的自然宿主和贮存宿主[15],提示应对长角血蜱加强监测和防控。

2019年蜱类监测结果显示,无论是寄生蜱还是游离蜱,10月的蜱指数/蜱密度均出现了高峰,甚至是最高峰,但该月仅安徽、海南、山西省的4个监测点开展了监测,而山西省捕获的蜱占了绝大多数,因此此峰值不具全国代表性。考虑监测点的覆盖面和代表性,全国上半年的蜱密度和蜱指数较高,提示要加强此时间段的蜱类监测和防控,特别是北方地区要做好公众野外踏青时蜱类防护的宣传教育。各省的监测结果存在时间、数量(或频次)上的差异,如河南省仅开展1次监测,调查了4只羊,其蜱指数就达到了全国最高,其结果具有偶然性,因此数值差异并不能反映不同省份蜱类寄生和活动的实际差异,但对各省及各监测点,监测结果具有重要的警示意义,特别是监测覆盖面较大、开展检查次数较多的省份,如湖北、浙江、辽宁等地,作为SFTS的高发地区,蜱密度/蜱指数较高需引起重视。

2019年监测结果显示,开展农村犬蜱监测的12个省份中,有7个均监测到寄生蜱。犬作为与人类密切接触的家养动物,应对犬的染蜱情况给予关注。城镇居民区的犬蜱指数由2018年的0.15降至0.08,但仍高于2017年的0.04,随着人们户外活动的增多,城市宠物感染蜱类应引起重视。

2019年开展蜱类监测的监测点数量及监测工作量均较2018年下降,蜱类监测工作还处于调整中,但已展示了较为丰富和重要的警示信息,随着蜱类监测数据的不断积累,希望能不断补充我国蜱及蜱传疾病防控的新知识。

| [1] |

Sonenshine DE, Mather TN. Ecological dynamics of tick-borne zoonoses[M]. New York: Oxford University Press, 1994: 447.

|

| [2] |

Madison-Antenucci S, Kramer LD, Gebhardt LL, et al. Emerging tick-borne diseases[J]. Clin Microbiol Rev, 2020, 33(2). DOI:10.1128/CMR.00083-18 |

| [3] |

Rodino KG, Theel ES, Pritt BS. Tick-borne diseases in the United States[J]. Clin Chem, 2020, 66(4): 537-548. DOI:10.1093/clinchem/hvaa040 |

| [4] |

Wu XB, Na RH, Wei SS, et al. Distribution of tick-borne diseases in China[J]. Parasit Vectors, 2013, 6: 119. DOI:10.1186/1756-3305-6-119 |

| [5] |

Yu ZJ, Wang H, Wang TH, et al. Tick-borne pathogens and the vector potential of ticks in China[J]. Parasit Vectors, 2015, 8: 24. DOI:10.1186/s13071-014-0628-x |

| [6] |

Wang ZD, Wang B, Wei F, et al. A new segmented virus associated with Human Febrile illness in China[J]. N Engl J Med, 2019, 380(22): 2116-2125. DOI:10.1056/NEJMoa1805068 |

| [7] |

Guglielmone AA, Robbins RG, Apanaskevich DA, et al. The argasidae, Ixodidae and Nuttalliellidae (Acari:Ixodida) of the world:a list of valid species names[J]. Zootaxa, 2010, 2528(2528): 1-28. DOI:10.5281/zenodo.196488 |

| [8] |

孙毅, 许荣满, 魏川川. 中国血蜱属研究(蜱螨目:硬蜱科)(Ixodoidea, Ixodidae):系统分类与检索[J]. 寄生虫与医学昆虫学报, 2011, 18(4): 251-258. Sun Y, Xu RM, Wei CC. Haemaphysalis ticks (Ixodoidea, Ixodidae) in China:systematic and key to subgenera[J]. Acta Parasitol Med Entomol Sin, 2011, 18(4): 251-258. DOI:10.3969/j.issn.1005-0507.2011.04.011 |

| [9] |

邓国藩, 姜在阶.中国经济昆虫志.第39册(硬蜱科)[M].北京:科学出版社, 1991:50, 185, 319. Deng GF, Jiang ZJ. Economic insect fauna of China. Fasc. 39 (Acari: Ixodidae)[M]. Beijing: Science Press, 1991: 50, 185, 319. |

| [10] |

孙毅, 许荣满, 葛学峰, 等. 安徽黄山地区中华硬蜱及其宿主感染莱姆病Borrelia afzelii的检测[J]. 寄生虫与医学昆虫学报, 2009, 16(3): 141-146. Sun Y, Xu RM, Ge XF, et al. Natural infection of Borrelia afzelii in Ixodes sinensis and its parasitism hosts in forest areas of Huangshan, Anhui province[J]. Acta Parasitol Med Entomol Sin, 2009, 16(3): 141-146. DOI:10.3969/j.issn.1005-0507.2009.03.003 |

| [11] |

段兴德, 何志海, 高子厚, 等. 云南省边境地区卵形硬蜱中中华基因型伯氏疏螺旋体的检出和鉴定[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2019, 30(5): 519-523. Duan XD, He ZH, Gao ZH, et al. Detection and identification of Borrelia sinica in Ixodes ovatus from the border region of Yunnan province, China[J]. Chin J Vector Biol Control, 2019, 30(5): 519-523. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2019.05.009 |

| [12] |

李兰花.腾冲市蜱媒传播田鼠巴贝虫研究[D].北京: 中国疾病预防控制中心, 2016. Li LH. Transmission of Babesia microti by ticks in Tengchong[D]. Beijing: Chinese Center for Disease Control and Prevention, 2016. |

| [13] |

Beard CB, Occi J, Bonilla DL, et al. Multistate infestation with the exotic disease-vector tick Haemaphysalis longicornis-United States, August 2017-September 2018[J]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2018, 67(47): 1310-1313. DOI:10.15585/mmwr.mm6747a3 |

| [14] |

Wang SW, Li JD, Niu GY, et al. SFTS virus in ticks in an endemic area of China[J]. Am J Trop Med Hyg, 2015, 92(4): 684-689. DOI:10.4269/ajtmh.14-0008 |

| [15] |

罗丽梅.新布尼亚病毒传播媒介、宿主和蜱传疾病的人群血清流行病学研究[D].济南: 山东大学, 2016. Luo LM. Investigation of reservoir and vector of severe fever with Thrombocytopenia virus and seroepidemiology of tick-borne diseases in China[D]. Jinan: Shandong University, 2016. |

2020, Vol. 31

2020, Vol. 31