扩展功能

文章信息

- 肖汉森, 何亚明, 沈田展鸿, 王乙棋, 杨雪帆, 涂涛田, 季恒青

- XIAO Han-sen, HE Ya-ming, SHEN Tian-zhanhong, WANG Yi-qi, YANG Xue-fan, TU Tao-tian, JI Heng-qing

- 重庆市2019年登革热疫点灭蚊前媒介伊蚊应急监测结果分析

- An analysis of emergency surveillance results of Aedes vector before mosquito control in the epidemic areas of dengue fever outbreak in Chongqing, China, 2019

- 中国媒介生物学及控制杂志, 2020, 31(3): 268-271

- Chin J Vector Biol & Control, 2020, 31(3): 268-271

- 10.11853/j.issn.1003.8280.2020.03.005

-

文章历史

- 收稿日期: 2020-03-13

登革热是由登革病毒引起, 经媒介伊蚊叮咬传播的急性传染病, 至今已在世界范围内发生过多次大流行, 近年来有逐步扩大的趋势, 目前全世界50%的人口生活在有登革热传播风险的地区, 疫情的暴发对世界公共卫生安全和经济发展产生了巨大的负担[1], 而重庆市地处中国西南地区, 气候温暖湿润, 降雨充沛, 适宜蚊虫孳生, 目前发现的主要伊蚊为白纹伊蚊(Aedes albopictus)[2], 具有发生登革热的潜在风险因素。2019年我国大陆登革热疫情形势较2015-2018年更加严峻, 发病人数和发病地区都较2018年有明显上升[3], 重庆市2019年首次发生登革热疫情的大暴发, 共计报告病例1 411例, 总病例数排名位居全国前5位, 对人民健康产生了严重威胁。目前针对登革热传染病无特效治疗药物和疫苗[4], 防控策略以控制蚊媒为主, 故在疫情防控过程中对于媒介伊蚊的监测显得尤为重要[5]。重庆市作为登革热发生风险的Ⅱ类地区, 蚊媒监测主要以常规监测为主, 对于疫情发生后疫点的蚊媒监测数据分析还有待研究。现将2019年重庆市登革热各疫点报告新发病例后的核心区在开展灭蚊措施前的应急监测布雷图指数(BI)以及双层叠帐法帐诱指数的结果分析报告如下, 旨在为今后的登革热应急监测风险预警提供参考。

1 材料与方法 1.1 监测点与监测时间2019年重庆市所有报告有登革热病例的县(区)共24个, 其中主城区9个, 非主城区15个, 在各疫点报告登革热首例病例后、尚未进行灭蚊之前, 选取白纹伊蚊活动最频繁的时间段进行首次应急监测, 收集到有效BI数据376个, 有效帐诱指数320个。

1.2 监测方法根据《登革热媒介伊蚊监测指南》, 以感染者住所或与其相邻的若干户、感染者的工作地点等活动场所为中心, 划分出半径为200 m的核心区, 采用BI法和双层叠帐法监测媒介伊蚊幼蚊密度和成蚊帐诱指数。BI=阳性容器数/调查户数×100, 帐诱指数〔只/(顶·h)〕=捕获蚊虫只数/30 min×60 min。

1.3 统计学分析采用Excel 2010软件进行数据汇总和整理, 采用SPSS 25.0软件进行数据描述性研究、相关分析和线性回归分析, 检验水准为α=0.05。

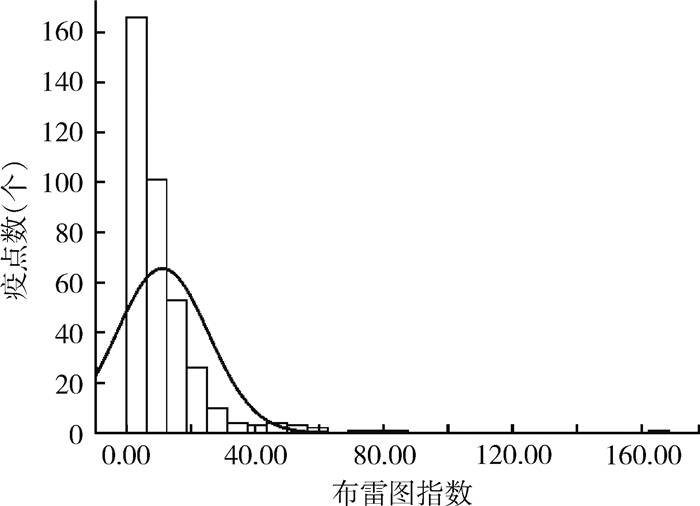

2 结果 2.1 BI法共计入户调查30 810户, 发现阳性容器3 391个, BI平均值为11.01, 最低值为0, 最高值为168.00, 整体BI频数呈正偏态分布, 第25分位数(P25)=4.00, P50=7.50, P75=14.86, P95=32.00(图 1)。

|

| 图 1 重庆市2019年各登革热疫点布雷图指数频数分布 Figure 1 Frequency distribution of Breteau index in the epidemic areas of Chongqing, 2019 |

| |

共设置双层叠帐415顶次, 捕获伊蚊成蚊816只, 平均帐诱指数为5.10只/(顶·h), 最高值为43.00只/(顶·h), 整体帐诱指数频数呈正偏态分布, P25=0只/(顶·h), P50=3.00只/(顶·h), P75=6.00只/(顶·h), P95=20.00只(顶·h)(图 2)。

|

| 图 2 重庆市2019年各登革热疫点帐诱指数频数分布 Figure 2 Frequency distribution of net index in the epidemic areas of Chongqing, 2019 |

| |

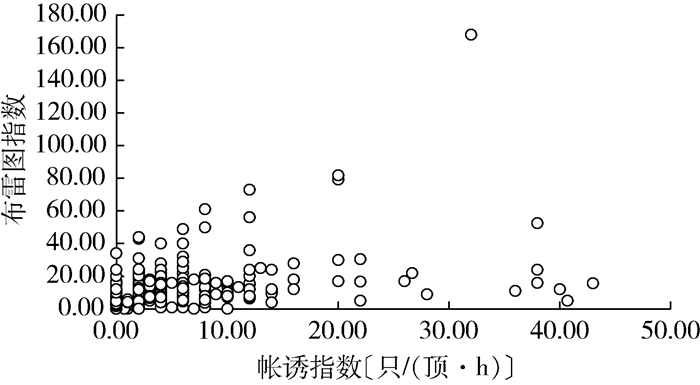

绘制BI与帐诱指数的散点图(图 3), 将两组数据做Spearman’s rho法两变量的相关分析, 按对排除个案, 计算出相关系数(r)=0.517, 双侧检验P<0.05, 表明BI与帐诱指数呈正相关, 且有统计学意义。再通过两变量线性回归分析, 可构建BI与帐诱指数回归方程:y(BI)=7.07+0.82x, F=61.232, P<0.005。

|

| 图 3 重庆市2019年登革热疫点布雷图指数与帐诱指数散点分布图 Figure 3 Scatter distribution of Breteau index and net index in the epidemic areas of Chongqing, 2019 |

| |

根据以上重庆市登革热疫点灭蚊前BI和帐诱指数数据的统计学特征, 如果完全切断登革热的传播途径, 将帐诱指数降为0时, 此时BI=7.07, 与本次调查的BI中位数7.50近似, 可视为登革热继续传播中度风险, BI的P25=4.00可视为较低风险。再结合国内外关于登革热预警的相关研究和重庆市实际监测应用中的情况, 将BI和帐诱指数划分为4个等级, 分别为低风险、中风险、较高风险和高风险(表 1)。

|

登革热作为一种经媒介伊蚊叮咬传播的急性传染病, 流行规律复杂[6], 控制媒介伊蚊成蚊密度和幼蚊孳生地是切断其传播途径的主要措施[7-9], 而影响蚊媒密度的环境因素很复杂, 包括气候、温度等[10], 伊蚊成蚊使用诱蚊灯法捕捉效率不高[11], 在实际应用中BI被认为是最能直接反应伊蚊密度的指标之一[12-13]。本次监测收集到有效BI数据376个, BI平均值为11.01, 国内普遍标准对于疫点监测的BI安全阈值为5[7], 而在一些城市的登革热风险预警分级中, BI>10属于中度风险[14], 表明重庆市也可能已经存在登革热暴发的风险, 一旦有登革热病例输入, 经过媒介伊蚊叮咬传播, 就可能产生本地病例。

对于帐诱指数, 此前已有研究表明其是对输入性病例造成本地登革热暴发的一个具有指示意义的指标[15], 如日本有学者通过研究东京公园内帐诱指数和蚊虫病毒感染率的数据, 得出当地公园生境内的帐诱指数>7.00只/(顶·h)时有较高的二代病例传染风险[16], 与重庆市疫点帐诱指数P75=6.00只/(顶·h)近似。与国内标准比较, 有50%疫点的帐诱指数高于国内标准安全阈值〔2.00只/(顶·h)〕[7], 提示疫点内人群被媒介伊蚊叮咬的风险较高, 疫情具有继续向二代病例扩散的可能性。

综上所述, BI和帐诱指数是登革热风险预警的重要参数指标, 为了探讨重庆市疫点的BI与帐诱指数之间的关系, 我们将两组数据做相关性统计学分析, 发现两者呈正相关, 且有统计学意义, 与国内其他地区的研究结果相似[17], 为我们将BI和帐诱指数两组数据相结合作为分级标准提供了依据。在今后的媒介伊蚊监测中, 通过将BI和帐诱指数监测数据划分为低风险、中风险、较高风险和高风险4个等级, 可针对不同风险地区, 分别采用对应的防控措施, 若分级为中、低风险, 则应外防输入, 并且做好个人防蚊措施;对于较高和高风险地区, 除了尽量避免蚊虫叮咬外, 还应该开展灭成蚊、清除蚊虫孳生地的工作, 并做好宣传, 告知有过登革热高发地区旅行史的人群进行健康监测, 一旦发生可疑症状应及时就医并主动向医生说明旅行史和蚊虫叮咬史;对于已经有登革热病例报告疫点的监测, 则应尽早将BI和帐诱指数降至低风险范围以内。

本研究为了贴合平时未发生疫情时的媒介常规监测情况, 取所有疫点还未经过控蚊措施处理的初次应急媒介伊蚊监测分析, 但是由于重庆市为首次登革热疫情暴发, 病例数的资料较少, 对于BI与帐诱指数的分级评估和分级后与各地区本地发病率的关系研究还有待进一步深入。

重庆市作为一个西南内陆城市, 降雨充沛, 水域资源丰富, 具有独特的地形、气候特点和适宜蚊虫孳生的环境条件, 随着全球一体化和人口交流日益频繁, 今后登革热输入病例和本地暴发的风险可能会继续增加。对疫情暴发后疫点的应急监测数据进行全面科学的分析研究, 不仅能对今后重庆市应急处理登革热积累经验, 还可以为本市的登革热风险预警研究提供依据。

| [1] |

Shepard DS, Undurraga EA, Betancourt-Cravioto M, et al. Approaches to refining estimates of global burden and economics of dengue[J]. PLoS Negl Trop Dis, 2014, 8(11): e3306. DOI:10.1371/journal.pntd.0003306 |

| [2] |

何亚明, 涂涛田, 沈田展鸿, 等. 重庆市2018年蚊虫种群分布调查[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2019, 30(5): 570-573, 577. He YM, Tu TT, Shen TZH, et al. An investigation of the distribution of mosquito populations in Chongqing, China, 2018[J]. Chin J Vector Biol Control, 2019, 30(5): 570-573, 577. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2019.05.022 |

| [3] |

刘起勇. 我国登革热流行新趋势、防控挑战及策略分析[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2020, 31(1): 1-6. Liu QY. Dengue fever in China:new epidemical trend, challenges and strategies for prevention and control[J]. Chin J Vector Biol Control, 2020, 31(1): 1-6. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2020.01.001 |

| [4] |

Khetarpal N, Khanna I. Dengue fever:causes, complications, and vaccine strategies[J]. J Immunol Research, 2016, 2016: 6803098. DOI:10.1155/2016/6803098 |

| [5] |

马敏, 徐明, 易波, 等. 登革热暴发后媒介伊蚊的应急监测[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2019, 30(4): 374-378. Ma M, Xu M, Yi B, et al. Emergency surveillance of vector Aedes after a dengue outbreak[J]. Chin J Vector Biol Control, 2019, 30(4): 374-378. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2019.04.004 |

| [6] |

Shen JC, Luo L, Li L, et al. The impacts of mosquito density and meteorological factors on dengue fever epidemics in Guangzhou, China, 2006-2014:a time-series analysis[J]. Biomed Environ Sci, 2015, 28(5): 321-329. DOI:10.3967/bes2015.046 |

| [7] |

陈珺芳, 王哲, 孙昼, 等. 杭州市登革热核心区蚊媒应急处置效果分析[J]. 预防医学, 2019, 31(10): 1078-1080. Chen JF, Wang Z, Sun Z, et al. Analysis of emergency treatment effects of mosquito vector in the core area of dengue fever in Hangzhou[J]. Prev Med, 2019, 31(10): 1078-1080. DOI:10.19485/j.cnki.issn2096-5087.2019.10.028 |

| [8] |

Tsai PJ, Teng HJ. Role of Aedes aegypti (Linnaeus) and Aedes albopictus (Skuse) in local dengue epidemics in Taiwan[J]. BMC Infect Dis, 2016, 16: 662. DOI:10.1186/s12879-016-2002-4 |

| [9] |

梁琳琳, 张金宇, 李晓宁, 等. 2016-2017年广州市蚊媒应急队与各区疾病预防控制中心白纹伊蚊监测比较分析[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2019, 30(4): 464-468. Liang LL, Zhang JY, Li XN, et al. A comparative analysis of Aedes albopictus surveillance between Guangzhou emergency mosquito vector control team and district CDCs in 2016-2017[J]. Chin J Vector Biol Control, 2019, 30(4): 464-468. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2019.04.027 |

| [10] |

Liu KK, Wang T, Huang XD, et al. Risk assessment of dengue fever in Zhongshan, China:a time-series regression tree analysis[J]. Epidemiol Infect, 2017, 145(3): 451-461. DOI:10.1017/S095026881600265X |

| [11] |

闫冬明, 黄坤, 赵春春, 等. 常用蚊虫监测方法和技术研究进展[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2020, 31(1): 108-112. Yan DM, Huang K, Zhao CC, et al. Research advances in common methods and techniques for mosquito surveillance[J]. Chin J Vector Biol Control, 2020, 31(1): 108-112. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2020.01.023 |

| [12] |

Sang SW, Yin WW, Bi P, et al. Predicting local dengue transmission in Guangzhou, China, through the influence of imported cases, mosquito density and climate variability[J]. PLoS One, 2014, 9(7): e102755. DOI:10.1371/journal.pone.0102755 |

| [13] |

Hii YL, Zaki RA, Aghamohammadi N, et al. Research on climate and dengue in Malaysia:a systematic review[J]. Curr Environ Health Rpt, 2016, 3(1): 81-90. DOI:10.1007/s40572-016-0078-z |

| [14] |

林良强, 张韶华, 梁焯南, 等. 深圳市登革热风险指数建立和应用评估[J]. 中华卫生杀虫药械, 2018, 24(1): 29-32. Lin LQ, Zhang SH, Liang ZN, et al. Establishment and assessment of a graded early warning system for dengue fever in Shenzhen[J]. Chin J Hyg Insect Equip, 2018, 24(1): 29-32. DOI:10.19821/j.1671-2781.2018.01.010 |

| [15] |

Sunahara T. Simulation study of the effects of host availability on bite rate of Aedes albopictus (Skuse) (Diptera:Culicidae) and risk of dengue outbreaks in non-endemic areas[J]. Jpn J Infect Dis, 2018, 71(1): 28-32. DOI:10.7883/yoken.JJID.2017.312 |

| [16] |

Tsuda Y, Maekawa Y, Ogawa K, et al. Biting density and distribution of Aedes albopictus during the September 2014 outbreak of dengue fever in Yoyogi park and the Vicinity of Tokyo Metropolis, Japan[J]. Jpn J Infect Dis, 2016, 69(1): 1-5. DOI:10.7883/yoken.JJID.2014.576 |

| [17] |

段金花, 林立丰, 蔡松武, 等. 城镇登革热分级预警与应对指标的建立研究[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2009, 20(1): 51-54. Duan JH, Lin LF, Cai SW, et al. Study on the stepwise responses for risk categories for dengue fever vector[J]. Chin J Vector Biol Control, 2009, 20(1): 51-54. |

2020, Vol. 31

2020, Vol. 31