扩展功能

文章信息

- 刘钦梅, 侯娟, 韦凌娅, 马敏, 钟建跃, 吴因平, 王金娜, 吴瑜燕, 李天奇, 龚震宇

- LIU Qin-mei, HOU Juan, WEI Ling-ya, MA Min, ZHONG Jian-yue, WU Yin-ping, WANG Jin-na, WU Yu-yan, LI Tian-qi, GONG Zhen-yu

- 浙江省4个地区2018年登革热媒介白纹伊蚊密度及抗药性监测

- Surveillance of insecticide resistance and density of the dengue vector Aedes albopictus in four prefectures of Zhejiang province, China, 2018

- 中国媒介生物学及控制杂志, 2020, 31(3): 263-267

- Chin J Vector Biol & Control, 2020, 31(3): 263-267

- 10.11853/j.issn.1003.8280.2020.03.004

-

文章历史

- 收稿日期: 2020-03-02

2 杭州市疾病预防控制中心, 浙江 杭州 310021;

3 宁波市疾病预防控制中心, 浙江 宁波 315010;

4 衢州市疾病预防控制中心, 浙江 衢州 324000;

5 义乌市疾病预防控制中心, 浙江 义乌 322000

2 Hangzhou Center for Disease Control and Prevention;

3 Ningbo Center for Disease Control and Prevention;

4 Quzhou Center for Disease Control and Prevention;

5 Yiwu Center for Disease Control and Prevention

白纹伊蚊(Aedes albopictus)是一种重要的医学昆虫, 可以通过叮咬吸血传播登革热、基孔肯雅热、黄热病和寨卡病毒病等传染病[1-3]。浙江省气候适宜蚊虫的生长繁殖, 白纹伊蚊是当地常见的蚊虫之一, 各地区的密度普遍较高。而且, 浙江省对外旅游、贸易发达, 人员交流频繁, 每年都有数十例甚至上百例登革热病例, 也曾多次发生登革热输入病例引起的本地暴发疫情, 其中2017年的疫情涉及6个市19个县(市、区)的79个乡镇/街道, 报告本地病例1 000余例[4], 严重损害了居民健康。

在蚊媒传染病防治中, 蚊虫密度及抗药性监测是风险评估和制定防控策略的基础。为进一步了解白纹伊蚊抗性动态及季节消长趋势, 科学有效地预防控制虫媒传染病, 在2018年4-11月运用双层叠帐法和成蚊接触筒-诊断剂量法监测白纹伊蚊密度和抗药性, 现将结果报告如下。

1 材料与方法 1.1 资料来源研究数据来源于浙江省4个地区(杭州、宁波、衢州和义乌市)2018年白纹伊蚊双层叠帐法密度和成蚊接触筒-诊断剂量法抗药性监测结果。

1.2 材料 1.2.1 监测器械双层叠帐(外层:长×宽×高为1.8 m×1.8 m×1.5 m;内层:长×宽×高为1.2 m×1.2 m×2.0 m)。电动吸蚊器、接触筒、吸蚊管、蚊笼、滤纸、冰箱、脱脂棉、葡萄糖、搪瓷盆、幼蚊饲料等。

1.2.2 诊断药纸拟除虫菊酯类(0.4%高效氯氰菊酯、0.1%溴氰菊酯、3.0%氯菊酯)、有机磷类(0.5%马拉硫磷)和氨基甲酸酯类(0.05%残杀威), 由中国疾病预防控制中心传染病预防控制所统一提供。

1.2.3 抗性测定在各地区按东、南、西、北、中5个方位采集白纹伊蚊幼蚊后混合饲养, 挑取羽化后3~5 d未吸血的白纹伊蚊雌蚊进行抗药性实验。饲养室温度为(25±1)℃, 光照周期(L:D)=14 h:10 h, 相对湿度为60%~80%。

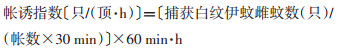

1.3 方法 1.3.1 密度监测(双层叠帐法)2018年4-11月, 在当地白纹伊蚊活动的高峰时段, 于监测点悬挂蚊帐, 诱集者位于内部封闭蚊帐中暴露两条小腿, 收集者手持电动吸蚊器捕获外层蚊帐内的伊蚊, 监测时间为30 min。密度计算公式:

|

将恢复筒与隔板连接, 吸蚊管取20~30只健康白纹伊蚊雌蚊放入恢复筒中。在接触筒内装上衬贴药纸, 抽开隔板, 将恢复筒内蚊虫轻吹入接触筒, 关闭隔板, 接触药纸1 h后, 将蚊虫移至恢复筒, 置8%葡萄糖水的棉花团在尼龙网上。实验重复3次, 同时设立对照组。24 h后记录试虫的死亡情况。

1.4 抗性判定标准[5]死亡率>98%为敏感种群(S);80%≤死亡率<98%为可疑抗性种群(M);死亡率<80%为抗性种群(R)。

1.5 统计分析运用Excel 2007和SPSS 20.0软件对监测结果进行数据处理分析。

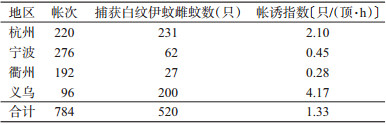

2 结果 2.1 密度季节消长 2.1.1 不同地区监测结果2018年浙江省4个地区共进行784帐次监测, 捕获白纹伊蚊雌蚊520只, 帐诱指数平均为1.33只/(顶·h), 宁波和衢州市帐诱指数均<2.00只/(顶·h), 杭州和义乌市帐诱指数分别为2.10和4.17只/(顶·h)。除义乌市外, 各监测点全年走势大体上一致, 见表 1、图 1。

|

|

| 图 1 2018年浙江省不同地区白纹伊蚊帐诱指数季节变化情况 Figure 1 Seasonal changes in the net trap index of Aedes albopictus in different regions of Zhejiang province, China, 2018 |

| |

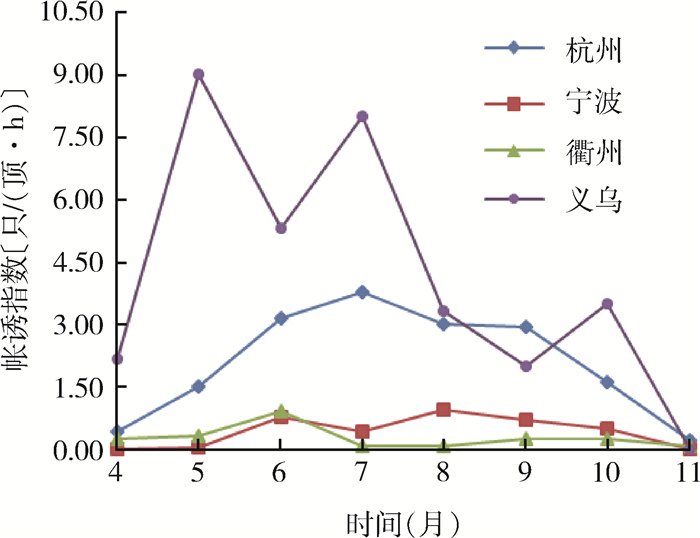

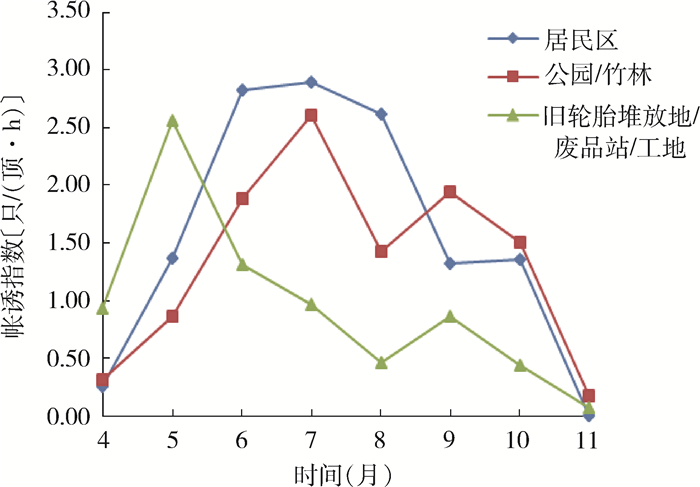

在居民区捕获白纹伊蚊雌蚊229只, 帐诱指数在3个生境中最高, 为1.60只/(顶·h);旧轮胎堆放地/废品站/工地捕获的白纹伊蚊最少, 帐诱指数最低, 分别为119只和0.97只/(顶·h), 见表 2。居民区与公园/竹林白纹伊蚊成蚊密度消长趋势基本相似, 7月为活动高峰;但旧轮胎堆放地/废品站/工地白纹伊蚊活动高峰在5月, 见图 2。

|

|

| 图 2 2018年浙江省不同生境白纹伊蚊帐诱指数季节变化情况 Figure 2 Seasonal changes in the net trap index of Aedes albopictus in different habitats of Zhejiang province, China, 2018 |

| |

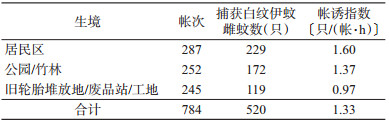

对高效氯氰菊酯测定结果显示, 杭州、宁波种群死亡率分别为100%和98.33%, 为敏感;衢州和义乌种群死亡率为92.22%和94.12%, 为可疑抗性。对溴氰菊酯测定结果显示, 杭州种群死亡率为100%, 为敏感;宁波、衢州、义乌种群死亡率分别为83.33%、91.11%和92.05%, 为可疑抗性。对氯菊酯测定结果显示, 杭州种群死亡率为100%, 为敏感;宁波、衢州、义乌种群死亡率分别为88.52%、96.67%、和95.95%, 为可疑抗性。对马拉硫磷测定结果显示, 杭州、衢州、义乌种群死亡率分别为98.59%、98.89%和100%, 为敏感;宁波种群死亡率为76.67%, 为抗性。对残杀威测定结果显示, 杭州、宁波、衢州、义乌种群死亡率分别为97.22%、95.24%、94.44%和97.67%, 均为可疑抗性, 见表 3。

|

4个地区中, 杭州种群对3种菊酯类杀虫剂和马拉硫磷均敏感, 对残杀威为可疑抗性。宁波种群对高效氯氰菊酯为敏感, 对溴氰菊酯、氯菊酯和残杀威为可疑抗性, 对马拉硫磷已经产生抗性。衢州和义乌种群对马拉硫磷为敏感, 对3种菊酯类杀虫剂和残杀威为可疑抗性。4个地区对5种杀虫剂均产生抗性的占5.00%, 产生可疑抗性的占60.00%, 呈敏感的占35.00%, 见图 3。

|

| 图 3 2018年浙江省不同地区白纹伊蚊成蚊抗性情况及不同抗性水平所占百分比 Figure 3 Resistance of adult Aedes albopictus in different regions and percentages of different resistance levels in Zhejiang province, China, 2018 |

| |

浙江省4个地区中, 义乌市帐诱指数大体上高于其他3个监测点, 可能与地理位置和气候条件不同有关。4月气温开始缓慢上升, 已经可以监测到白纹伊蚊。后期大约到11月, 温度环境等已不适宜白纹伊蚊生长繁殖, 故而密度降低。不同生境中居民区和公园/竹林白纹伊蚊密度较高, 可能与白纹伊蚊嗜吸人血有关, 居民区和公园/竹林人员活动稳定, 可为白纹伊蚊提供较为充足的血源[6]。而旧轮胎堆放地/废品站/工地在5月后密度下降, 可能与有关部门组织开展早期灭蚊活动, 及时开展积水容器清除和孳生地处理有关。

双层叠帐法结果提示, 居民区和公园/竹林是防控工作的重点, 应该在7月左右加大防控力度[7]。此外, 及时进行孳生地清理, 可有效降低蚊虫密度, 从而降低登革热的传播风险。

3.2 抗药性分析比较监测结果表明, 浙江省4个地区白纹伊蚊对几种常用杀虫剂产生了不同程度的抗性。因为2018年与2016年选用的高效氯氰菊酯、马拉硫磷和残杀威的诊断剂量有差异[8], 其余2种诊断剂量相同, 故只对溴氰菊酯和氯菊酯抗性变化情况进行比较。

杭州种群对高效氯氰菊酯和马拉硫磷敏感, 对残杀威为可疑抗性, 而对另2种菊酯类杀虫剂依旧敏感。2017年杭州市登革热暴发[3], 使用了大量的杀虫剂, 但是目前只对残杀威有可疑抗性, 可能因为白纹伊蚊孳生习性为容器型, 对其控制方法一般为翻盆倒罐孳生地清理, 同时成蚊接触到杀虫剂较少。抗性的产生是一个连续而缓慢发生的过程, 若是只在2017年夏季一段时间用药, 可能只在后续临近的时间产生抗性, 如不继续用药, 多次传代后抗性衰退, 所以会出现此现象。

宁波种群对高效氯氰菊酯敏感, 对残杀威为可疑抗性, 对马拉硫磷已产生抗性, 而对另2种菊酯类杀虫剂保持可疑抗性。2018年宁波市夏季登革热暴发, 宁波市的试虫在11月采集, 可能因防控蚊虫密集而大量地使用有机磷类杀虫剂, 从而产生抗性。建议在以后的杀虫剂储备及使用过程中, 已经产生抗性或可疑抗性的监测点停用或少用相关杀虫剂。否则, 会加剧白纹伊蚊抗药性进展, 甚至导致防制工作的失效[9]。

衢州和义乌种群对高效氯氰菊酯和残杀威为可疑抗性, 对马拉硫磷敏感, 而对另2种菊酯类杀虫剂从敏感变为可疑抗性, 可能与当地的杀虫剂使用种类有关。近年来虽然各地用药结构略有不同, 但是主要以拟除虫菊酯类为主[10]。

蚊虫防制不应依赖杀虫剂, 而应倡导综合治理或清除孳生地为主的防制措施。在制定防制计划和药品储备时, 应结合本地蚊虫抗药性情况。杀虫剂使用需遵循合理配伍用药、速效与持效相结合和新药配合老药等原则, 结合各地实际情况及抗药性结果, 合理选择杀虫剂的种类、剂型、剂量或浓度, 以控制和延缓抗药性的发展[11]。综上所述, 对白纹伊蚊密度及季节消长规律进行分析, 掌握其抗药性动态, 能更好地为虫媒传染病防控提供参考依据。

| [1] |

张令要. 登革热媒介监测方法研究进展[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2010, 21(6): 631-634. Zhang LY. Advance in vector monitoring methods for dengue fever[J]. Chin J Vector Biol Control, 2010, 21(6): 631-634. |

| [2] |

刘仰青, 马红梅, 柳小青. 南昌地区2016年登革热传播媒介白纹伊蚊密度及抗药性监测[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2017, 28(5): 447-450. Liu YQ, Ma HM, Liu XQ. Study on the seasonal dynamics and insecticide resistance of dengue vector, Aedes albopictus, in Nanchang, 2016[J]. Chin J Vector Biol Control, 2017, 28(5): 447-450. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2017.05.009 |

| [3] |

秦芝旭, 杜慧, 吴凡, 等. 伊蚊的监测与防治[J]. 中华卫生杀虫药械, 2017, 23(6): 575-580. Qin ZX, Du H, Wu F, et al. Surveillance and control of Aedes[J]. Chin J Hyg Insect Equip, 2017, 23(6): 575-580. DOI:10.19821/j.1671-2781.2017.06.025 |

| [4] |

Yan H, Ding ZY, Yan JY, et al. Epidemiological characterization of the 2017 dengue outbreak in Zhejiang, China and molecular characterization of the viruses[J]. Front Cell Infect Microbiol, 2018, 8: 216. DOI:10.3389/fcimb.2018.00216 |

| [5] |

World Health Organization. "Insecticide resistance in mosquito vectors of disease, " Report of a regional working group meeting Salatiga (Indonesia)[R]. New Delhi: World Health Organization, 1997: 6.

|

| [6] |

王桂安, 马晓, 杨思嘉, 等. 宁波市2017年媒介伊蚊密度监测结果分析[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2019, 30(3): 341-344. Wang GA, Ma X, Yang SJ, et al. An analysis of the density monitoring results of Aedes mosquitoes in Ningbo, China, in 2017[J]. Chin J Vector Biol Control, 2019, 30(3): 341-344. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2019.03.027 |

| [7] |

李观翠, 钱薇萍, 胡雅劼, 等. 四川省2015年白纹伊蚊分布及季节动态初步调查[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2018, 29(2): 194-196. Li GC, Qian WP, Hu YJ, et al. Study on the distribution and seasonal dynamics of Aedes albopictus in Sichuan province, 2015[J]. Chin J Vector Biol Control, 2018, 29(2): 194-196. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2018.02.021 |

| [8] |

侯娟, 孟凤霞, 吴瑜燕, 等. 浙江省白纹伊蚊成蚊抗药性研究[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2017, 28(3): 230-232. Hou J, Meng FX, Wu YY, et al. Resistance of adult Aedes albopictus to commonly used insecticides in Zhejiang province[J]. Chin J Vector Biol Control, 2017, 28(3): 230-232. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2017.03.008 |

| [9] |

王义冠, 师灿南, 林国松, 等. 广东省潮州市白纹伊蚊对常用杀虫剂的抗药性[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2016, 27(3): 228-231. Wang YG, Shi CN, Lin GS, et al. Resistance of Aedes albopictus in Chaozhou city, China to commonly used insecticides[J]. Chin J Vector Biol Control, 2016, 27(3): 228-231. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2016.03.004 |

| [10] |

龚震宇, 侯娟, 任樟尧, 等. 浙江省淡色库蚊和白纹伊蚊对常用化学杀虫剂的抗性调查[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2012, 23(5): 458-460. Gong ZY, Hou J, Ren ZY, et al. Resistance investigation of Culex pipiens pallens and Aedes albopictus to eight pesticides and resistance control strategy in Zhejiang province[J]. Chin J Vector Biol Control, 2012, 23(5): 458-460. |

| [11] |

Wang JN, Hou J, Wu YY, et al. Resistance of house fly, Musca domestica L. (Diptera:Muscidae), to five insecticides in Zhejiang province, China:the situation in 2017[J]. Can J Infect Dis Med Microbiol, 2019, 2019: Article ID 4851914. DOI:10.1155/2019/4851914 |

2020, Vol. 31

2020, Vol. 31