扩展功能

文章信息

- 刘美德, 张勇, 张洪江, 佟颖, 刘婷, 李秋红, 周小洁, 付学锋, 田彦林, 钱坤, 葛军旗, 曾晓芃

- LIU Mei-de, ZHANG Yong, ZHANG Hong-jiang, TONG Ying, LIU Ting, LI Qiu-hong, ZHOU Xiao-jie, FU Xue-feng, TIAN Yan-lin, QIAN Kun, GE Jun-qi, ZENG Xiao-peng

- 北京市奥林匹克森林公园蚊虫诱蚊灯密度与刺叮率关系的研究

- A study of the correlation between lamp trapping mosquito density and biting rate in Beijing

- 中国媒介生物学及控制杂志, 2019, 30(6): 630-633

- Chin J Vector Biol & Control, 2019, 30(6): 630-633

- 10.11853/j.issn.1003.8280.2019.06.008

-

文章历史

- 收稿日期: 2019-07-24

- 网络出版时间: 2019-10-15 09:49

2 北京市朝阳区疾病预防控制中心, 北京 100021

2 Chaoyang District Center for Disease Control and Prevention

蚊虫叮咬可影响人群的正常生活与工作,同时还可带来罹患疾病的风险,因此蚊虫刺叮率历来被视为评估蚊虫传播疾病风险的重要指标[1]。北京市奥林匹克森林公园(奥森公园)自2008年兴建以来,不仅成为北京市重要的生态环境屏障,也是重要的旅游景点和市民的休闲场所[2-3]。目前对于奥森公园内蚊虫刺叮率的动态变化情况缺少相应的研究,基于奥森公园的重要性及蚊虫的危害,为提高人群旅游与休闲品质,以及降低可能存在的蚊虫传播疾病风险,有必要在奥森公园开展蚊虫刺叮行为的研究。另外,蚊虫的灯诱法已经在北京地区广泛使用,但是对诱蚊灯密度与刺叮率的关系,或者使用诱蚊灯密度预测蚊虫刺叮率缺少研究证据支持。本研究旨在阐明奥森公园内蚊虫对人群的叮咬骚扰行为特征,同时探索诱蚊灯密度与刺叮率的关系,以便根据其叮咬习性采取针对性的措施,降低蚊虫对人的叮咬骚扰与传病风险。

1 材料与方法 1.1 研究现场奥森公园是亚洲最大的城市绿化景观,在本研究中被选为研究现场。奥森公园面积约为680 hm2,园内的生态环境类型大致包括草地、湿地、内湖(带有中心岛)、灌木和高大乔木林。整个奥森园区由城市环路分为南园和北园,两部分由模拟自然生态走廊相连。

1.2 监测点的设置在奥森公园南园,按环境类型特点,分别在草地、湿地、小湖(带有中心岛)、灌木和高大乔木林不同生境中确定监测位置。点位名称及环境类型包括:东门(乔木林)、东北门(森林与河流)、湿地(湿地)、中心岛(湖水中央)和南门(草地)(图 1)。

|

| 注:0.东门;1.东北门;2.湿地;3.中心岛;4.南门 图 1 北京市奥林匹克森林公园监测点位置 Figure 1 The monitoring site map in Beijing Olympic Forest Park |

| |

参照《病媒生物密度监测方法蚊虫》[4]中CO2诱蚊灯法进行。监测时在各监测点选择相对僻静的背风处悬挂诱蚊灯,并尽量远离路灯等照明光源。根据本研究的需要,灯诱时间选择日落前、后各1 h内进行。诱蚊结束后,收集集蚊盒中蚊虫样本,送实验室麻醉后进行形态分类鉴定种类,并计算蚊虫数量。蚊虫CO2诱蚊灯密度计算公式:

|

式中,D为蚊密度,单位为只/(盏·夜)或只/(台·h);Nm为雌蚊数量,单位为只;Nl为灯的数量,单位为盏;T为诱蚊小时数或诱蚊夜数,单位为h或夜。

1.4 蚊虫刺叮率调查蚊虫刺叮率调查按照《病媒生物密度监测方法蚊虫》[4]中人诱停落法进行。监测时在每个监测点选择避风遮阴处,诱集者暴露一侧小腿,计算监测时间内停落蚊虫的只数。

蚊虫刺叮率调查于2013年7-9月进行,在3个监测月的上旬和下旬各选择1 d作为监测日。在每个监测日中,选择日落前30 min和日落后30 min的2个时间段进行监测,每次监测30 min,监测时5个监测点同时进行,为避免监测人个体差异对结果的影响,监测者随机选择监测地点,并且完成1轮监测后,随机更换监测人。

蚊虫刺叮率以人诱停落法的停落指数表示,其计算公式:

|

式中,I为停落指数,单位为只/(人·次)或只/(人·min);Nm为停落雌蚊数量,单位为只;Nf为诱蚊的人数,单位为人;T为诱蚊次数或诱蚊时间,单位为次或min。

1.5 统计学分析应用SPSS 19.0软件对不同监测月以及整个监测周期中诱蚊灯密度与蚊虫刺叮率的关系进行Pearson相关与多元线性回归模型分析。Pearson相关与多元线性回归模型进行统计分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 CO2诱蚊灯捕获蚊虫构成情况 2.1.1 捕获蚊虫种类共捕获蚊虫1 166只,其中淡色库蚊(Culex pipiens pallens)907只,占捕获总数的77.79%,三带喙库蚊(Cx. tritaeniorhynchus)232只,占19.90%,白纹伊蚊(Aedes albopictus)27只,仅占2.31%。

2.1.2 捕获蚊虫数量及时间分布9月捕获蚊虫数量最多,8月最少,9月的捕获数量是8月的9.42倍,7月是8月的2.83倍(表 1)。不同月份淡色库蚊均是捕获比例最高蚊种,7、8月均>90%,9月<80%。

|

7-9月蚊虫的刺叮率分别为36.00、51.00和101.50只/(人·次),呈逐步升高趋势。

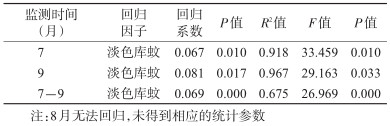

2.3 诱蚊灯密度与刺叮率7、9月以及整个监测周期(7-9月)的诱蚊灯密度与刺叮率的回归方程分别为y=4.055+0.067x、y=4.200+0.081x和y=8.385+0.069x,其中x表示当月的淡色库蚊诱蚊灯密度,y表示同一时间内的蚊虫刺叮率。8月因未发现与蚊虫刺叮率相关的蚊虫因素,不存在显著相关因素,无法进行线性回归(表 2)。

|

根据张勇等[5-6]研究报道,奥森公园淡色库蚊、白纹伊蚊和三带喙库蚊分别占捕获总数的77.79%、2.31%和19.90%,而全北京市的监测结果分别为95.26%、4.62%和0.08%,这种差别可能来源于奥森公园特殊的环境特征及各蚊种孳生习性的差异。淡色库蚊一般孳生于城乡的受污染水体中[7],而三带喙库蚊一般孳生于水面较大、水质清洁的田塘型水体中,如稻田等[8],白纹伊蚊只孳生于各类小型容器中[9]。与北京市整体环境相比,奥森公园内水面的面积所占比例明显要高,但是白纹伊蚊孳生的小型容器少于日常市区环境,这可能是本研究中在奥森公园监测蚊虫群落中各蚊种占比差异的生态学原因。由此提示,在全市范围内进行蚊虫防控时,也要注意微小生态环境对于蚊虫群落的影响,从而做到更有针对性地防蚊控蚊。

研究表明,北京市7-9月3个蚊虫高峰月中,蚊虫的刺叮率不断上升,但是蚊虫的诱蚊灯密度在8月出现一个明显低谷期。一般来说,蚊虫种群密度与刺叮率呈正相关[10]。本研究发现奥森公园8月的蚊虫刺叮率与诱蚊灯密度呈现出不一致的变化趋势。同时发现仅7和9月的蚊虫刺叮率与诱蚊灯密度相关,8月未发现相关性。已有的研究表明,蚊虫的刺叮率与蚊密度只在一定的温度范畴内呈现出一定的正相关性[11],超出一定的温度范畴,刺叮率就会受到严重影响[12];另外,这种相关性也受到环境特征的影响[13]。这也提示我们在某些特定环境中由于气候和环境的影响,虽然蚊虫密度出现了下降,但是蚊虫刺叮率却可能保持一定高水平,从而还能保持对人群形成一定的叮咬与传病风险。

奥森公园影响蚊虫刺叮率的主要蚊种是淡色库蚊,除8月外都与蚊虫刺叮率呈线性显著正相关,这与淡色库蚊在北京地区的优势地位相匹配[6]。而三带喙库蚊却未发现与蚊虫刺叮率有明显的线性相关性,尽管除8月外也都与刺叮率呈现Pearson显著相关,但最终因为与淡色库蚊诱蚊灯密度共线性的原因被剔除出线性模型,提示奥森公园内淡色库蚊与三带喙库蚊可能存在共用生态位的现象。白纹伊蚊是一种叮咬人比较严重的蚊种[14],一般来说该蚊刺叮人群的高峰期在08:00-10:00和15:00-16:00[15],研究中监测的时间段并不是白纹伊蚊活动高峰期,这可能是本研究未发现白纹伊蚊的诱蚊灯密度与刺叮率呈线性相关的原因。

本研究除8月外,蚊虫刺叮率与蚊虫的诱蚊灯密度都存在线性关系,并能够使用蚊虫诱蚊灯密度拟合对刺叮率的线性模型。刺叮率与人群疾病传播密切相关[16],是蚊媒传播疾病预测与防控中重要的衡量疾病流行程度的“金标准”[17]。本研究拟合的线性模型均是淡色库蚊的诱蚊灯密度与刺叮率线性显著相关,说明淡色库蚊是奥森公园内决定人群被刺叮的主要蚊种因素,与淡色库蚊在北京市蚊虫群落中的优势地位相符合。从另一方面来看,获得不同时间段内蚊虫诱蚊灯密度与刺叮率的线性模型关系,既可以基于蚊虫灯诱法数据对人群被刺叮的概率进行估计,也可以应用于对蚊虫传播疾病的可能性及发生程度进行模型预测,从而更有效地做好保护人群避免蚊虫叮咬和降低传播疾病的风险。

| [1] |

Tangena JAA, Thammavong P, Hiscox A, et al. The human-baited double net trap:an alternative to human landing catches for collecting outdoor biting mosquitoes in lao PDR[J]. PLoS One, 2015, 10(9): e0138735. DOI:10.1371/journal.pone.0138735 |

| [2] |

陈茁佩. 从行为说起:论奥林匹克森林公园公共性[J]. 建筑工程技术与设计, 2017(25): 457-457. |

| [3] |

董天, 郑华, 肖燚, 等. 旅游资源使用价值评估的ZTCM和TCIA方法比较:以北京奥林匹克森林公园为例[J]. 应用生态学报, 2017, 28(8): 2605-2610. DOI:10.13287/j.1001-9332.201708.034 |

| [4] |

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 27771-2011病媒生物密度控制水平蚊虫[S].北京: 中国标准出版社, 2012.

|

| [5] |

张勇, 周小洁, 刘婷, 等. 2015年北京市病媒生物监测结果分析[J]. 首都公共卫生, 2017, 11(1): 7-10. DOI:10.16760/j.cnki.sdggws.2017.01.003 |

| [6] |

张勇, 刘婷, 曾晓芃. 北京市2010-2012年蚊虫密度监测结果及变化趋势分析[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2014, 25(2): 101-104. DOI:10.11853/j.issn.1003.4692.2014.02.003 |

| [7] |

陆宝麟. 蚊虫综合治理[M]. 2版. 北京: 科学出版社, 1999: 240.

|

| [8] |

王晓东, 赵彤言, 宋峰林, 等. 水稻种植区蚊虫孳生调查研究[J]. 中华卫生杀虫药械, 2004, 10(5): 306-308. DOI:10.3969/j.issn.1671-2781.2004.05.013 |

| [9] |

于虹, 赵彤言, 陆宝麟. 北京市轮胎积水滋生蚊虫的调查[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2000, 11(2): 107-109. DOI:10.3969/j.issn.1003-4692.2000.02.007 |

| [10] |

Antonio-Nkondjio C, Defo-Talom B, Tagne-Fotso R, et al. High mosquito burden and malaria transmission in a district of the city of Douala, Cameroon[J]. BMC Infect Dis, 2012, 12: 275. DOI:10.1186/1471-2334-12-275 |

| [11] |

Gimba B, Bala SI. Modeling the impact of bed-net use and treatment on malaria transmission dynamics[J]. Int Sch Res Notices, 2017, 2017: 6182492. DOI:10.1155/2017/6182492 |

| [12] |

Chen SC, Hsieh MH. Modeling the transmission dynamics of dengue fever:implications of temperature effects[J]. Sci Total Environ, 2012, 431: 385-391. DOI:10.1016/j.scitotenv.2012.05.012 |

| [13] |

Cummins B, Cortez R, Foppa IM, et al. A spatial model of mosquito host-seeking behavior[J]. PLoS Comput Biol, 2012, 8(5): e1002500. DOI:10.1371/journal.pcbi.1002500 |

| [14] |

宋传德, 乔树海, 赵树公. 白纹伊蚊刺叮规律及其影响因素的探讨[J]. 医学动物防制, 1988, 4(4): 25-27. |

| [15] |

安继尧, 严格, 虞以新. 泉州市郊蚊蠓的初步调查[J]. 医学动物防制, 1991, 7(3): 235-236. |

| [16] |

Manica M, Guzzetta G, Poletti P, et al. Transmission dynamics of the ongoing chikungunya outbreak in Central Italy:from coastal areas to the metropolitan city of Rome, summer 2017[J]. Euro Surveill, 2017, 22(44): 17-00685. DOI:10.2807/1560-7917.ES.2017.22.44.17-00685 |

| [17] |

Overgaard HJ, Saebø S, Reddy MR, et al. Light traps fail to estimate reliable malaria mosquito biting rates on Bioko Island, Equatorial Guinea[J]. Malar J, 2012, 11: 56. DOI:10.1186/1475-2875-11-56 |

2019, Vol. 30

2019, Vol. 30