扩展功能

文章信息

- 何亚明, 涂涛田, 沈田展鸿, 肖汉森, 冯绍全, 杨雪帆, 叶盛, 喻臻, 陈爽, 王乙棋, 唐云, 罗飞, 季恒青, 刘起勇

- HE Ya-ming, TU Tao-tian, SHEN Tian-zhanhong, XIAO Han-sen, FENG Shao-quan, YANG Xue-fan, YE Sheng, YU Zhen, CHEN Shuang, WANG Yi-qi, TANG Yun, LUO Fei, JI Heng-qing, LIU Qi-yong

- 重庆市2018年蚊虫种群分布调查

- An investigation of the distribution of mosquito populations in Chongqing, China, 2018

- 中国媒介生物学及控制杂志, 2019, 30(5): 570-573, 577

- Chin J Vector Biol & Control, 2019, 30(5): 570-573, 577

- 10.11853/j.issn.1003.8280.2019.05.022

-

文章历史

- 收稿日期: 2019-04-01

- 网络出版时间: 2019-08-07 07:00

2 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所, 传染病预防控制国家重点实验室, 北京 102206

2 State Key Laboratory of the Prevention and Control of Infectious Diseases, National Institute for Communicable Disease Control and Prevention, Chinese Center for Disease Control and Prevention

重庆市地处中国内陆西南部,属亚热带季风性湿润气候,立体气候显著,气候资源丰富,长江自西向东横贯境内,水域湿地较多,适宜蚊虫孳生繁殖。国内学者研究表明,中国农村环境蚊虫密度明显高于城镇,其中尤以牲畜棚密度为最高,需根据生境的不同开展蚊虫防制[1]。为了解重庆市蚊虫种群分布情况,探索影响蚊虫种群分布及密度的因素,同时为制定有效的蚊虫防制措施提供依据,2018年在重庆市部分区(县)开展了蚊虫种群分布调查工作,现将结果报告如下。

1 材料与方法 1.1 调查点的选择按重庆市地理方位,在渝中、荣昌、合川、綦江、长寿和万州区,奉节和彭水县8个区(县)开展调查。

1.2 调查方法统一采用武汉吉星医疗科技有限公司生产的“功夫小帅”诱蚊灯,在城区选择居民区、公园(含街心公园)和医院3类生境,农村地区选择人房和牲畜棚2类生境,于避风避光处悬挂诱蚊灯捕获蚊虫,诱蚊灯光源离地1.5 m,日落前1 h接通电源,日出后1 h关闭电源。

1.3 调查内容2018年8-10月每个调查点在日最高气温不超过35 ℃、无降雨及大风天气条件下连续开展2 d调查,每日调查时间为19:00至次日07:00。捕获蚊虫鉴定种类后计数,计算蚊密度。蚊密度〔只/(灯·h)〕=捕获蚊虫数/(灯的数量×捕蚊时间)。同时将已鉴定的蚊虫分类后装入冻存管浸入液氮,带回实验室-70 ℃保存,后续可开展相关蚊虫病毒分离与测序工作。

1.4 统计学分析数据整理和分析采用Excel 2010、ArcGIS 10.60软件对调查资料进行描述性分析,采用SPSS 25.0软件中的秩和检验对不同生境的蚊密度进行分析,P<0.05差异有统计学意义。

2 结果 2.1 蚊种构成共采集蚊虫25 812只,密度为14.83只/(灯·h),其中城区采集蚊虫250只,密度为0.67只/(灯·h),农村采集蚊虫25 562只,密度为18.69只/(灯·h)。城区捕获蚊虫3种,其中致倦库蚊(Culex pipiens quinqusfasciatus)最多,占城区捕获总数的59.20%,白纹伊蚊(Aedes albopictus)和三带喙库蚊(Cx. tritaeniorhynchus)分别占33.20%和7.60%;农村地区捕获5种,即三带喙库蚊、骚扰阿蚊(Armigeres subalbatus)、致倦库蚊、中华按蚊(Anopheles sinensis)和白纹伊蚊,分别占51.18%、41.94%、4.13%、2.52%和0.23%。

2.2 不同种类蚊虫密度本次调查优势蚊种三带喙库蚊密度为7.53只/(灯·h),其次为骚扰阿蚊,密度为6.16只/(灯·h),致倦库蚊与中华按蚊密度分别为0.69和0.37只/(灯·h),白纹伊蚊密度最低,为0.08只/(灯·h)。

2.3 不同生境蚊虫密度将居民区、公园(含街心公园)和医院3类生境归于城区环境,人房、牲畜棚2类生境归于农村地区环境。城区致倦库蚊为优势蚊种,密度为0.40只/(灯·h),白纹伊蚊、三带喙库蚊密度分别为0.22和0.05只/(灯·h)。农村地区三带喙库蚊为优势蚊种,密度为9.56只/(灯·h),骚扰阿蚊次之,密度为7.84只/(灯·h),致倦库蚊、中华按蚊、白纹伊蚊密度分别为0.77、0.47和0.04只/(灯·h)。

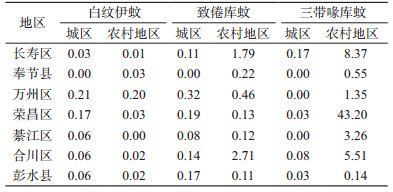

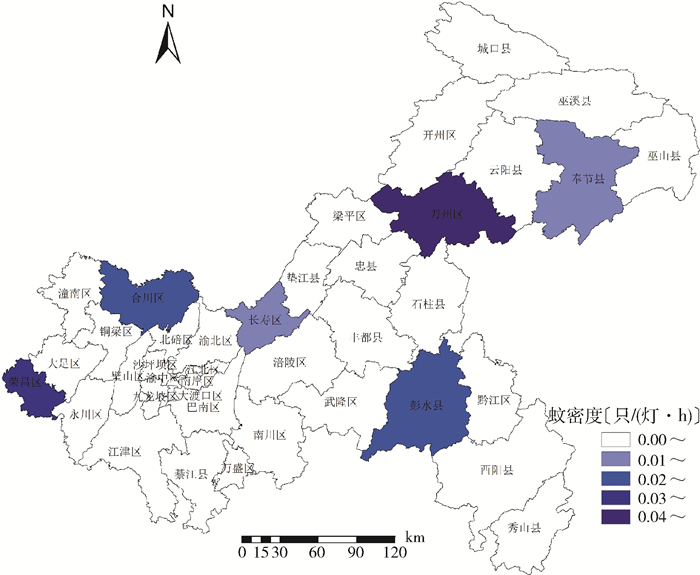

2.4 不同区域蚊虫密度荣昌区蚊虫密度最高,为39.23只/(灯·h),其次为彭水县,密度为23.14只/(灯·h),密度较高的有长寿、合川和綦江区,蚊虫密度分别为13.98、10.01和8.26只/(灯·h),万州、渝中区和奉节县蚊虫密度均<5.00只/(灯·h),见图 1。

|

| 图 1 2018年重庆市不同区域蚊虫密度分布 |

| |

城区白纹伊蚊、致倦库蚊密度均以渝中区最高,分别为0.65和1.19只/(灯·h),三带喙库蚊密度长寿区最高,为0.17只/(灯·h)(图 2)。农村地区白纹伊蚊密度万州区最高,为0.20只/(灯·h),致倦库蚊密度合川区最高,为2.71只/(灯·h),三带喙库蚊密度荣昌区最高,为43.20只/(灯·h),中华按蚊密度綦江区最高,为2.11只/(灯·h),骚扰阿蚊密度彭水县最高,为25.60只/(灯·h),见图 3。

|

| 图 2 2018年重庆市不同区域蚊种密度分布 |

| |

|

| 图 3 2018年重庆市农村地区不同区域蚊种密度分布 |

| |

城区和农村地区同时捕获的蚊虫有白纹伊蚊、致倦库蚊和三带喙库蚊3种,对其密度分别进行秩和检验发现,城区和农村地区白纹伊蚊密度(Z=-1.413,P=0.158)、致倦库蚊密度(Z=-1.342,P=0.180)差异无统计学意义,三带喙库蚊密度差异有统计学意义(Z=-3.019,P=0.003),城区低于农村地区,见表 1。

蚊虫的种类很多,迄今重庆市已知蚊类10属73种(亚种)[2]。本次调查发现,重庆市常见蚊类有4属5种,其中城区优势种为致倦库蚊和白纹伊蚊,农村地区优势种为三带喙库蚊和骚扰阿蚊,均分别占到城区、农村地区捕获蚊虫的90.00%以上。农村地区蚊虫密度高于城区,与全国多数地区基本一致[3-6]。

既往认为三带喙库蚊主要孳生在包括水稻田、大中型静水或半流动水体等农村环境的孳生场所,近年来,全国多地均有三带喙库蚊在城区孳生的报道[7-12],根据本次调查发现,三带喙库蚊在重庆市城区也有零星分布,但农村地区密度仍远高于城区,达到9.56只/(灯·h),远高于全国平均水平[1]。城区蚊虫主要孳生场所包括下水道污水、地下车库集水井和人工景观水体等[13],这对流行性乙型脑炎(乙脑)的防控提出了新的挑战,在加强对农村地区三带喙库蚊防制的同时,要对城区该蚊的孳生地进行调查,加强对成蚊开展针对性的监测。

农村地区骚扰阿蚊的密度较高,与重庆市农村地区居民生活模式密切相关。农村地区绝大多数居民自建房屋均带有畜圈,以饲养猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等家畜、家禽为主,同时在畜圈下方或旁边修建简易粪坑,这给骚扰阿蚊的孳生提供了良好环境,直接导致该蚊密度居高不下,同时养猪又为乙脑提供了储存宿主,在农村地区三带喙库蚊密度明显偏高的情况下,加大了乙脑传播的风险。

调查虽然发现城区和农村地区白纹伊蚊成蚊密度均较低,但由于采用的是诱蚊灯法,该方法较难捕获白纹伊蚊,同时捕蚊时间也不是该蚊活动高峰,因此调查所得白纹伊蚊密度参考价值有限。近年来重庆地区开展登革热诱蚊诱卵器监测幼蚊结果表明,重庆市处于登革热的低风险区,但双层叠帐法监测伊蚊密度>2只/(顶·h)[14],成蚊密度依然较高。因此仍有必要加强对白纹伊蚊成蚊及幼蚊的监测,更好地掌握其密度变化,为伊蚊的防制及登革热的防控提供依据。

致倦库蚊、中华按蚊密度均处于较低水平,在当前重庆地区没有相关蚊媒病本地病例发生的情况下,主要还是以吸血骚扰为主,影响居民的生产生活作息,在日常的防制工作中,应重点处理孳生地,在密度高峰季节,根据抗药性监测结果采取适当的方式进行化学灭蚊处理,降低蚊虫密度。

调查发现,重庆市西部地区及长江流域蚊虫密度较高,城区与农村地区分布基本一致。重庆市西部地区三带喙库蚊分布较广且密度明显高于其他地区,重庆市西部地区与贵州省接壤地区及长江流域中华按蚊分布较广,白纹伊蚊在重庆市西部地区及长江流域分布较广且密度较高。提示应根据蚊虫分布区域及密度水平,在制定全市蚊虫防制措施时,侧重点有所不同。

本调查在重庆市区(县)各相关监测点的协助下完成,各区(县)在开展常规监测工作时,报送未鉴定蚊虫种类占相当比例,其主要原因是对蚊虫鉴定不熟练。由于区(县)技术人员有限,工作任务重,一人常常身兼数职,外加人员岗位变动频繁,虽然近年来每年都开展相关培训,但收效不佳,基层技术人员急需固定岗位和专人专职开展监测,以保证全年媒介生物监测工作的顺利实施。

调查初步获取了重庆市城区、农村地区人居及周边环境的蚊虫种群分布及密度情况,为下一步开展常规蚊虫监测、掌握蚊虫孳生地情况等提供了依据。但本调查也存在不足,如捕蚊时间与白纹伊蚊活动高峰时间不一致、选择挂灯位置直接影响捕获蚊虫数、分类鉴定能力有待加强等。在此基础上,应通过加强能力建设,获取更加完善的重庆市蚊虫种群分布及密度资料,为制定有效的蚊虫防控措施提供理论依据,对相关蚊媒病开展预警和防控,切实保护人群健康。

志谢 本调查在重庆市疾病预防控制中心消毒与媒介生物控制所、微生物检测所的支持和帮助下得以顺利开展,同时得到重庆市荣昌、合川、綦江、长寿和万州区,奉节和彭水县等疾病预防控制中心的大力支持,一并志谢 2019, Vol. 30

2019, Vol. 30