扩展功能

文章信息

- 多吉卓玛, 李海东, 永建, 杨晓东, 卓玛央金, 王剑, 杨贵荣, 郭玉红, 周红宁, 龚正达

- DUOJI Zhuo-ma, LI Hai-dong, YONG Jian, YANG Xiao-dong, ZHUOMA Yang-jin, WANG Jian, YANG Gui-rong, GUO Yu-hong, ZHOU Hong-ning, GONG Zheng-da

- 西藏自治区蚊虫分类与区系研究Ⅴ.伊蚊属双角蚊亚属和物种在中国首次发现

- Taxonomy and fauna of Culicidae in Tibet V. First discovery of the subgenus Diceromyia and the species whartoni of Aedes in China

- 中国媒介生物学及控制杂志, 2019, 30(3): 311-313, 316

- Chin J Vector Biol & Control, 2019, 30(3): 311-313, 316

- 10.11853/j.issn.1003.8280.2019.03.018

-

文章历史

- 收稿日期: 2019-03-27

- 网络出版时间: 2019-4-23 16:05

2 墨脱县疾病预防控制中心, 西藏 墨脱 855300;

3 云南省寄生虫病防治所, 云南省虫媒病毒研究中心, 云南省虫媒传染病防控重点实验室, 云南 普洱 665099;

4 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所, 北京 102206;

5 云南省地方病防治所, 云南 大理 671000

2 Motuo Center for Disease Control and Prevention;

3 Yunnan Institute of Parasitic Diseases Control and Prevention, Yunnan Provincial Center of Arborvirus Research, Yunnan Provincial Key Laboratory of Vector-borne Diseases Control and Research;

4 National Institute for Communicable Disease Control and Prevention, Chinese Center for Disease Control and Prevention;

5 Yunnan Institute of Endemic Diseases Control and Prevention

伊蚊属(Aedes)隶属库蚊亚科(Culicinae)的伊蚊簇(Aedini)下的一个大属,全世界记录了约75个亚属1 000多种[1],我国现约有27个亚属120多种[2-4]。根据历年系列调查结果统计和整理,报道当地伊蚊属的种类共有15种(亚种)[5]。2017年8-9月,我们在藏东南林芝市多个县(区)和乡镇蚊类区系调查中,捕获1批伊蚊属标本,这批标本经成虫的外部形态和雄性尾器特征鉴定后,发现其中从墨脱县采获到伊蚊属双角蚊亚属(Subgenus Diceromyia)的沃氏伊蚊〔Aedes(Diceromyia)whartoni Mattingly,1965〕,该亚属和蚊种为我国首次发现,是我国蚊类的亚属和物种新纪录。此外,在检视2011年8-9月于云南省沧源县班老镇南滚河自然保护区和2016年在老挝国丰沙里省孟夸县采集的蚊类标本中也发现和证实该亚属及蚊种的存在和分布,同为当地蚊类的亚属和物种新纪录。

伊蚊属双角蚊亚属已知约28种[6],主要分布在东洋区和埃塞俄比亚动物地理区(Ethiopian Zoogeographical)[7],既往已知在东南亚地区分布有7种,分别为Ae.(Dic.)franciscoi、Ae.(Dic.)iyengari、Ae.(Dic.)platylepidus、Ae.(Dic.)punctipes、Ae.(Dic.)reginae、Ae.(Dic.)scanloni和Ae.(Dic.)whartoni[7]。现将该亚属及沃氏伊蚊的主要鉴别特征、分布区、孳生环境及以实物作为凭证标本绘制的雄性尾器结构图等内容分别记述和报道如下。

1 材料与方法 1.1 标本的调查地点与采集以西藏东南部的林芝市为调查取样的空间范围,对不同气候环境、植被带和居民区的各类型蚊类孳生地(自然或人工水体)采用捞捕幼蚊的方法进行取样。所获幼蚊带回当地疾病预防控制中心实验室进行培养,并分别制作不同虫期或结构(成虫、幼虫、蛹皮、幼虫皮和雄性尾器)的针插或玻片标本。

1.2 分类与鉴定依照和参考文献[2, 7]等蚊类专著对上述所获蚊类的成虫和雄性尾器形态特征进行分类、鉴定和确定物种,并以雄蚊尾器等蚊体结构作为实物凭证标本绘制成图。

2 结果在林芝市的巴宜区、墨脱和波密县多个乡镇不同水体捕获1批伊蚊属标本,这批标本经成虫的外部形态和雄性尾器特征鉴定后,发现其中从墨脱县采获到伊蚊属双角蚊亚属的沃氏伊蚊,该亚属和蚊种为我国首次发现,是我国蚊类的亚属和蚊种新纪录。

2.1 伊蚊属双角蚊亚属(Genus Aedes,Subgenus Diceromyia Theobald,1911)鉴别特征:成蚊中胸侧背片具有白鳞斑和头顶具有2~3个交错的暗色和淡色鳞斑;部分种类的翅鳞非常宽、腿和胫节多斑点或具淡色环。雄蚊触须末端2节非常短;触角的背面和腹面具有羽状毛;阳茎端部分裂呈两侧叶和附生部分齿突;载肛突无肛毛。雌蚊尾须较宽短且有受精囊3个;此外,在东洋区分布的种类跗节爪简单等。上述综合特征可与伊蚊属的其他亚属区分。

地理分布:中国新纪录(西藏和云南省新纪录);国外:东洋区的种类主要分布在缅甸、锡兰、印度(大陆和尼科巴群岛)、印度尼西亚、马来西亚西部、菲律宾、新加坡、泰国和老挝(新纪录)。

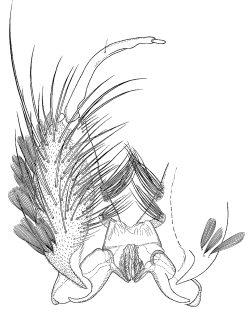

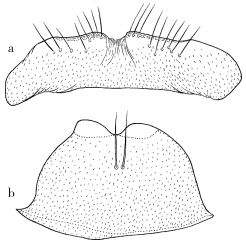

2.2 沃氏伊蚊〔Aedes (Diceromyia)whartoni Mattingly,1965〕(图 1~3)

|

| 注:a.前足(fore leg);b.中足(mid leg);c.后足(hind leg) 图 1 沃氏伊蚊雌蚊前足、中足和后足(墨脱县达木) Figure 1 Anterior, medial, and posterior legs of female Aedes (Diceromyia) whartoni (Damu, Motuo county) |

| |

|

| 图 2 沃氏伊蚊雄蚊尾器(墨脱县达木) Figure 2 Terminalia of male Aedes (Diceromyia) whartoni (Damu, Motuo county) |

| |

|

| 注:a.第9背板(Ⅸ T);b.第9腹板(Ⅸ S) 图 3 沃氏伊蚊雄蚊第9背板(a)和腹板(b) (墨脱县达木) Figure 3 IX T and IX S of male Aedes (Diceromyia) whartoni (Damu, Motuo county) |

| |

鉴别特征:成虫,中胸盾片无中鬃和小盾片前鬃;中胸侧背片覆盖白色宽鳞斑;前胸后背片和股节侧板具有暗棕色宽鳞;前、中和后足股节暗色,但在亚端部具宽白环(图 1);腹节暗色,但2~7腹节背板侧面近基缘具有银白宽鳞斑,2~7腹板具基白带。雄蚊尾器抱肢基节近基部腹中内侧具有由一簇10~12根长鬃组成的鬃斑;基中叶具有5~9根小长鬃在一小端叶上(图 2);抱肢端节弯曲,近亚端部内侧具偏平弧形的突起;阳茎分为两叶,各侧叶具9~11个齿;第9腹板近中央具有1~2根小粗鬃(图 3)。幼虫触角和呼吸管较长;栉刺数相对较少(10~14根)。根据上述综合特征可与该亚属东洋区分布的其他种类相区分。

地理分布:西藏(墨脱县达木,新纪录)、云南(沧源县斑老镇,新纪录)。国外:马来西亚西部、泰国、老挝(丰沙里孟夸县,新纪录)。

孳生环境:幼虫孳生在海拔较低(云南省沧源县班老镇,海拔约500 m;西藏墨脱县达木,海拔约1 200 m;老挝丰沙里孟夸县,海拔约300 m)的热带河谷森林边缘竹林内的竹桩积水。

3 讨论伊蚊属双角蚊亚属主要分布在东洋区,其中已知东南亚地区分布仅有7种。该亚属及蚊种主要分布于海拔较低、气候较湿热的热带草原或森林边缘。目前,国内仅滇西南(云南省沧源县)和藏东南(西藏墨脱县)有分布,属于比较罕见的蚊种。但随着蚊类区系和分类工作的重视和开展,该亚属及蚊种在我国滇南、滇西南和藏东南边境沿线热带河谷及气候环境区域内可能还将会被陆续发现。此外,推测与上述区域相毗邻的国家或地区也会有分布。

双角蚊亚属部分种类成蚊的翅鳞很宽,各足股节、胫节和跗节具有许多淡色斑点和淡环等鳞饰特征,很容易与曼蚊属(Genus Mansonia)部分种类混淆,因此在现场标本采集和分类鉴定中应引起注意。

我国伊蚊属种类较为丰富,现有伊蚊约27个亚属120多种。沃氏伊蚊为黑色蚊种,其各足暗色,但前、中、后足股节亚端部均具宽白环(图 1)和2~7腹节背板侧面近基缘具有银白宽鳞斑等独特的特征,可与我国已知其他各亚属伊蚊种类相区分。

近年来,西藏地区随着对疟疾、登革热、流行性乙型脑炎等疾病防治和蚊类区系分布调查研究工作的重视和开展[5, 8-15],当地蚊类属、种的组成和区系分布情况已发生了较大变化。目前,西藏已报道的蚊类累计已达14属约65种(亚种)。其中,西藏已知伊蚊属共16种,但随着蚊类区系调查和分类研究的开展和深入,伊蚊属的物种还会进一步增加。

志谢 扎西卓玛、刘绍茂、徐慧梅、付小凤、金迎春、杨锐和李春富同志参加西藏、云南或老挝丰沙里省的现场标本采集和实验室标本制作;现场工作得到墨脱县卫生健康委员会大力支持,一并志谢| [1] |

Wilkerson RC, Linton YM, Fonseca DM, et al. Making mosquito taxonomy useful:a stable classification of tribe Aedini that balances utility with current knowledge of evolutionary relationships[J]. PLoS One, 2015, 10(7): e0133602. DOI:10.1371/journal.pone.0133602 |

| [2] |

陆宝麟. 中国动物志.昆虫纲.第8卷.双翅目:蚊科(上卷)[M]. 北京: 科学出版社, 1997: 60-259.

|

| [3] |

付文博, 陈斌. 中国蚊科分类研究新进展[J]. 重庆师范大学学报:自然科学版, 2015, 32(1): 28-34. |

| [4] |

付文博, 陈斌. 蚊科昆虫分类及区系研究历史和现状概述[J]. 昆虫学报, 2018, 61(1): 122-138. DOI:10.16380/j.kcxb.2018.01.014 |

| [5] |

薛群力, 邓波, 丁浩平, 等. 西藏地区蚊虫种类和分布及其与疾病的关系[J]. 中华卫生杀虫药械, 2009, 13(6): 508-509. |

| [6] |

Harbach RE, Howard TM. Index of currently recognized mosquito species (Diptera:Culicidae)[J]. Eur Mosq Bull, 2007, 23: 1-66. |

| [7] |

Reinert JF. Contributions to the mosquito fauna of Southeast Asia.-Ⅴ. Genus Aedes, Subgenus Diceromyia Theobald in southeast Asia[J]. Contrib Am Entomol Inst, 1970, 5(4): 1-43. |

| [8] |

潘嘉云, 武松, 王学忠, 等. 西藏林芝地区墨脱县传疟媒介调查研究[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2008, 26(4): 281-285. DOI:10.3969/j.issn.1000-7423.2008.04.009 |

| [9] |

郭玉红, 刘起勇, 尹遵栋, 等. 西藏林芝地区蚊媒初步调查研究[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2010, 21(4): 300-302. |

| [10] |

余静, 石清明, 陈锚锚, 等. 西藏察隅县营区蚊虫的组成及分布特征[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2014, 25(5): 441-443. DOI:10.11853/j.issn.1003.4692.2014.05.015 |

| [11] |

刘小波, 次仁顿珠, 郭玉红, 等. 拉萨市2009-2013年蚊虫种类构成及密度动态研究[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2014, 25(3): 200-204. DOI:10.11853/j.issn.1003.4692.2014.03.002 |

| [12] |

多吉卓玛, 卓玛央金, 杨晓东, 等. 西藏自治区蚊虫分类与区系研究Ⅰ.阿蚊属(Armigeres)4个物种在西藏自治区首次发现[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2018, 29(5): 479-481, 501. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2018.05.015 |

| [13] |

卓玛央金, 杨晓东, 多吉卓玛, 等. 西藏自治区蚊虫分类与区系研究Ⅱ.巨蚊属、尤蚊属和直脚蚊属及其物种在西藏自治区首次发现[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2018, 29(6): 625-627. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2018.06.018 |

| [14] |

杨晓东, 卓玛央金, 多吉卓玛, 等. 西藏自治区蚊虫分类与区系研究Ⅲ.领蚊属及其3蚊种在西藏自治区首次发现[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2019, 30(1): 72-74. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2019.01.016 |

| [15] |

徐慧梅, 卓玛央金, 杨晓东, 等. 西藏自治区蚊虫分类与区系研究Ⅳ.按蚊属两蚊种在西藏自治区首次发现[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2019, 30(2): 191-193. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2019.02.017 |

2019, Vol. 30

2019, Vol. 30