扩展功能

文章信息

- 马先富, 蔡一华, 王建勋, 何雪梅, 孔庆鑫

- MA Xian-fu, CAI Yi-hua, WANG Jian-xun, HE Xue-mei, KONG Qing-xin

- G20杭州峰会病媒生物防制保障实践和启示

- Practice of vector control during the G20 Hangzhou Summit and its enlightenment

- 中国媒介生物学及控制杂志, 2019, 30(2): 185-190

- Chin J Vector Biol & Control, 2019, 30(2): 185-190

- 10.11853/j.issn.1003.8280.2019.02.016

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-10-25

- 网络出版时间: 2018-12-6 20:43

2 杭州市爱国卫生运动委员会办公室, 浙江 杭州 310000;

3 杭州市疾病预防控制中心, 浙江 杭州 310021

2 Hangzhou Patriotic Health Campaign Committee Office;

3 Hangzhou Center for Disease Control and Prevention

病媒生物是指通过生物或机械传播方式将病原体传播给人的节肢动物和啮齿动物,严重影响人民健康和城市发展。近年来,随着重大活动保障要求的提高,病媒生物防制保障工作的重要性日渐凸显并多有实践,如伦敦、里约奥运会以及北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等[1-4]。2016年9月,二十国集团(G20)领导人第十一次峰会在杭州市召开,杭州市克服峰会保障要求高、筹备时间短、场馆数量多、场所类型异、涉及区域广以及地形、气候、水文等不利因素,实现了“未发生病媒生物侵害事件、未发生病媒生物性传染病、未发生病媒生物侵扰投诉、未发生媒体不良信息传播”的保障目标,总结了一定的保障工作经验,现报告如下。

1 材料与方法 1.1 风险分析因活动性质、保障要求、举办季节、主办地地缘环境等不同,不同重大活动所面临的保障要求和困难不尽相同,具体到G20杭州峰会主要表现为:(1)保障要求高。G20杭州峰会是近年来我国主办的级别最高、规模最大、影响最深远的国际峰会,峰会筹备办提出了“最高标准、最快速度、最实作风、最佳效果”的总体保障要求,对病媒生物防制保障工作同样提出了最高要求。(2)峰会举办的夏秋之季和杭州市所属的地理水文条件等易于病媒生物孳生。杭州市属于亚热带季风气候,地形复杂多样,河网密布、植被茂密,有利于病媒生物孳生,而峰会召开的9月降雨量比较集中,据杭州市病媒生物平均密度季节消长分析显示,9月为病媒生物侵害高峰期,导致防制难度较大[5]。(3)风险评估等级较高。峰会期间,杭州市“白纹伊蚊(Aedes albopictus)传播登革热,导致登革热暴发流行”、“病媒生物(主要为蚊)叮咬人,引起皮肤瘙痒,影响正常休息,使人产生烦躁、厌恶情绪”、“病媒生物影响观瞻和环境卫生,污染食物,产生反感、厌恶情绪”3项危害事件或不良反应风险等级为高危险度风险;“病媒生物(主要为鼠)咬坏电缆,破坏电力、通讯设施事件”、“鼠害造成鼠疫、肾综合征出血热(HFRS)等疾病传播”2项危害事件及不良反应风险等级为中等危险度风险,保障压力巨大。(4)存在虫媒、鼠传疾病暴发风险。淡色库蚊(Culex pipiens pallens)、白纹伊蚊、褐家鼠(Rattus norvegicus)、小家鼠(Mus musculus)、德国小蠊(Blattella germanica)、美洲大蠊(Periplaneta americana)、家蝇(Musca domestica)、大头金蝇(Chrysomya megacephala)等为浙江省及杭州市病媒生物主要种类[6],2012-2014年监测数据显示,杭州市白纹伊蚊布雷图指数(BI)持续偏高,2015年又首次出现登革热本地病例,存在输入病例引发本地登革热暴发风险[7];另褐家鼠、小家鼠等可携带鼠疫耶尔森菌、HFRS病毒等,存在鼠传疾病暴发风险。(5)场馆类型多而复杂。峰会举办期间有G20、B20峰会、金砖国家领导人非正式会晤、室外文艺演出等活动,涉及场馆数量多、场所类型异、保障区域广,多数场馆在水体丰富、植被茂密地区,特别适合蚊虫孳生,而不同类型的场馆保障要求以及防制策略不同,增加了多重防制压力。(6)人员和物品流动频繁。G20杭州峰会有来自成员国、嘉宾国、有关国际组织以及世界各地的新闻媒体,其中也包括虫媒传染病流行区的参会人员进入杭州市,特别是随行人员物品等,存在较大的输入性风险[8]。(7)准备时间短。国内重大活动筹备期一般较长,有较为充足的时间实施病媒生物保障措施,如北京奥运会经历过3年的保障准备期[1]、广州亚运会制定了病媒生物控制2008-2010年行动计划[4],而自2015年11月16日官方宣布到2016年9月4日正式举办,G20杭州峰会筹备历时仅10个月,增加了保障压力。(8)安保要求高。包括国家元首、政府首脑和国际组织负责人在内的高级别领导出席峰会,安保要求高,病媒生物防制相关人员、车辆及物资进入警戒区开展工作时受限,同时,常规使用的化学药物不宜正常使用,也影响了消杀效果。(9)缺乏保障经验。杭州地区尚无国际大型活动病媒生物防制保障工作经历和保障实战经验,国内可供参考的保障标准也很少。

1.2 主要方法 1.2.1 制定并实施以“总体、专项、专题、个性”为支撑的方案体系一是在借鉴北京奥运会、亚洲太平洋经济合作组织(APEC)会议、上海亚信峰会等保障经验基础上,充分考虑环境气候、病媒种群、场所类型等因素,制定并经全国爱国卫生运动委员会办公室(爱卫办)、中国疾病预防控制中心(CDC)、军事医学科学院、北京市、上海市等地专家论证的《杭州市G20峰会期间病媒生物防制工作实施方案》和《杭州市G20峰会期间病媒生物防制工作技术方案》,统领全市病媒生物防制保障工作,确定了“小型积水路径指数≤0.1”等较高的保障标准要求。二是在总体方案的基础上,制定杭州市G20峰会期间病媒生物防制监测、宣传、督导检查、孳生地清理、应急5个专项保障方案,专项部署相关工作。三是制定峰会定点宾馆、文艺演出、记者驻地、财政和央行副手会议、第四次协调人会议、夫人团活动、金砖国家领导人非正式会晤病媒生物防制保障7个专题保障方案,分类专题推进保障工作。四是全部涉会场所均制定了峰会病媒生物防制保障工作手册、防制个性工作方案、末次消杀作业方案等,形成“一馆一册两方案”,指导开展个性化防制工作,从而形成了以总体方案为统领、以专项方案为巩固、以专题方案为推进、以个案方案为重点的方案体系,分类推进保障工作开展。

1.2.2 构建以“责任落实为导向”的4级防制工作体系将以责任落实为导向的工作体系建设作为保障工作的重中之重:一是在峰会筹备组层面成立了与医疗卫生保障组并列的病媒生物防制组,总体统筹保障工作。二是成立了省、市爱卫会、13个区(县、市)和27个市直单位为成员的保障工作领导小组,并签订《G20峰会期间病媒生物防制保障工作责任书》,负责领导和分工工作。三是在区(县)层面成立了峰会保障和爱国卫生月活动领导小组,推进属地管理责任落实。四是建立了由“属地政府、所辖街道、相关部门、涉会场所、CDC、有害生物防治(PCO)公司”等多部门组成的“多位一体”推进工作组,推进重点保障工作责任落实。五是涉会场馆建立以主体责任落实为核心的组织体系,确保主体责任落实到位。基本形成了“峰会病媒生物组统筹、省市保障领导小组领导,区(县)落实属地管理责任、责任部门落实行业监管责任、推进工作组落实重点责任、涉会场馆落实主体责任”的工作体系,促进保障工作开展。

1.2.3 组建“门类齐全、技术过硬”的专业技术队伍一是从管理、技术、监测、消杀、应急5个维度组建防制保障队伍,其中,市级层面组建了由市区政府、相关部门、爱卫系统等46位负责人组成的管理队伍,组建了2支共34人的第三方监测队伍和1支共38人的CDC监测队伍,组建了3支共30人的应急处置队伍以及6支共25人的技术指导队伍;区(县)级层面共组建32支管理队伍、70支应急处置队伍、73支监测队伍、69支外环境应急消杀作业队伍和20支技术指导队伍;每家涉会场所层面至少成立了1支应急处置队伍、1支委托消杀作业队伍,基本建立起覆盖“市、区、场馆”门类较为齐全的专业组织。二是市级层面通过举办1场管理、4场技术、2场应急技术培训,另每半个月举办PCO和监测公司负责人和技术人员会议;区(县)层面通过开展39场管理、50场技术、33场应急、132场监测和消杀技能培训,确保各专业队伍均具备相关工作能力。

1.2.4 建立“防疾病和防侵扰并重”的应急保障机制一是制定针对虫媒传染病应急处置的应急控制预案和应急处置流程图,市区两级组建73支应急保障队伍,并通过开展46场应急演练模拟应急处置流程,提升应急实战能力,同时,根据保障需要,提前制定并经论证的《国际峰会病媒生物防制应急储备(处置)所需物资清单》等,做好应急保障物资储备工作。二是特别注重涉会场馆病媒生物侵扰事件的应急处置。相对于传染病暴发,病媒生物侵扰事件可能在重大活动举办过程中多发,但因受到安保限制,全部靠外来的应急消杀队伍处理此类事件在操作上有困难,为此专门制定了《场馆从业人员病媒生物控制工作手册》,开展针对工作人员的病媒生物小型侵扰事件培训,落实涉会场所应急处置“定岗、定人、定责”三定职责,以确保小型侵扰事件的快速有效处理。

1.2.5 开展“阶段递进、主题鲜明”的全民宣传动员活动将全民参与作为保障的优先策略,一是领导组织动员,市领导多次对病媒生物作出重要批示,带头参加爱国卫生专题活动、市委市政府办公厅部署“人人动手、清洁家园”爱国卫生活动,市委“服务G20,人人做贡献”大会向市民发出“清洁家园除四害、安全健康保峰会”倡议,各地均成立党政主要负责人任组长的全民动员推进组等,多种途径动员市民参与保障工作。二是专题活动推进,从3月起开展为期8个月的“清洁家园除四害、安全健康保峰会”专项行动;根据形势研判,从4月起开展为期100 d的爱国卫生百日大行动;根据病媒孳生情况,5月开展病媒生物孳生地清理行动;7月下旬开展以党政主要负责人任组长的“人人动手、清洁家园”爱国卫生月活动。截至9月6日,全市共发放(悬挂、刊登)宣传折页417 876份、张贴画147 795份、灯箱墙绘1 541处、电子屏4 723块、橱窗6 176块、横幅7 020条,开展讲座1 542场、“三送”服务3 103场等,开展环境卫生整治行动36 438次,参与人数436 027人,清理病媒孳生地160 823处。

1.2.6 实施以“物理(生物)防制为主、化学消杀为辅”的消杀策略将综合防制作为首要防制策略,在城市区域做好“防蚊闸、捕蝇笼、灭蝇灯、灭鼠屋”等设施建设、孳生地清理和定期消杀作业的基础上,重点实施涉会场所和周边区域的综合防制工作:一是利用监测、消杀、督查和自查等各种手段,按照市里统一部署开展孳生地清零行动,共清理孳生地9 882处,确保BI<5;二是共布放灭蚊灯等2 356盏,捕蝇笼、灭蝇灯等3 260个(盏),粘鼠板等3 362张,粘蟑屋、粘蟑纸等830个(张),基本达到物理(生物)消杀设施面面俱到,同时确保重点部位纱窗、纱罩、纱门、门帘及风幕机等物理防制设备全面覆盖。三是加强对进入涉会场馆物品检查,防止媒介生物随物品及包装进入场馆。四是按照全国专家论证推荐的《国际峰会病媒生物防制保障使用药械清单》,根据监测评估结果,采用“统一”和“自行”消杀相结合的方式,有针对性地开展高效、低毒消杀作业。五是在确保安保通行前提下,涉会场所均在正式活动前8 h开展了持续3~4 h的末次消杀作业。

1.2.7 坚持以“监测为导向”的防制模式一是场馆监测。委托两家监测评估机构对涉会场所进行病媒生物密度和侵害情况的监测评估工作,5月起每旬开展1轮次的针对全部涉会场所的监测评估,8月起每周开展1轮次的监测评估,同时,及时汇编形成监测报告,为形势研判和防制工作开展提供科学依据,截止9月6日,共完成13轮485余家(次)监测评估工作。二是城市层面。市区两级CDC持续开展城市区域的病媒生物种群构成及季节消长规律的监测、伊蚊专项监测,同时,按照《浙江省病媒生物监测方案》要求,落实街道常规监测工作,建立病媒生物密度监测信息报告和预警机制。截至9月6日,全市共产生13 319条监测记录。三是开展消杀评估监测。8月初下发《关于开展国际峰会涉会场所病媒数量情况调查的通知》,组织各涉会场所进行病媒生物侵害快速评估,市级层面每日汇总形成工作简报抄送各地、有关单位,督促落实整改。

1.2.8 建立“层层覆盖和分级递进”的督查指导方式一是国家、省级督查。共7轮次接受或邀请国家级、省级病媒防制专家对核心保障区域开展现场技术指导和检查。二是市级层面。市领导带队开展两轮次针对8区(管委会)、20家重点涉会场所的督查工作;由市爱卫办、市场监管局、CDC、卫生监督所等部门组成4支督查组,持续完成4轮次针对12个区(管委会)的督导检查工作,参与人数达10 000余人次。三是区(县)层面。各区(管委会)根据各自职责和保障重点,联合各有关单位,组织辖区专业技术人员,开展属地涉会场所、周边区域、城市层面的各类督查20 874次。四是抄告制度。针对各级各类督导和监测中发现的问题,定期下发爱国卫生督查抄告单,建立三级督查抄告(通报)制度,8月1日起,升级抄告频次,每日编辑督查工作抄告件,抄告各地、各有关单位,督促落实整改。

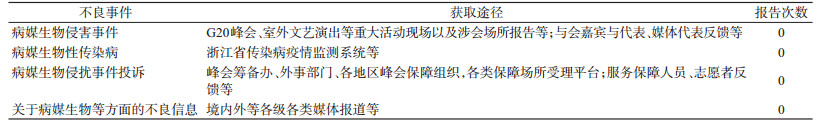

2 结果 2.1 不良事件报告情况G20峰会举办期间,重大活动现场以及全部涉会场所等均未发生病媒生物侵害事件,浙江省传染病疫情监测系统未报告病媒生物性传染病,峰会主办方、外事部门、各类保障场所和服务人员未接到病媒生物侵扰事件投诉,境内外各类媒体未报道或传播关于病媒生物等方面的不良信息,见表 1。

据第三方监测结果显示,峰会召开前期(8月)核心区域主要场馆蚊、蝇、鼠、蜚蠊等关键性指标均处于较低水平,其中,蚊平均每勺幼虫(或蛹)数、蝇孳生地阳性率、鼠路径指数等指标下降为0;与5月相比(其中BI与6月比较),8月核心区域蚊、蝇、鼠、蜚蠊等密度或侵害指标均不同程度的呈现下降趋势,其中,蚊密度消长已打破常规消长规律,未出现7月密度高峰。蜚蠊、鼠、蝇等密度或侵害情况持续控制在较低水平,见表 2。

|

对于重大活动,病媒生物的危害不仅表现为传播媒介疾病、破坏设施设备、干扰活动流程、损坏城市形象等,更易成为生物恐怖载体[9],增加防恐及安保压力。国内外普遍认为,在重大活动筹办阶段,及时有效地开展环境治理、切实落实各项防制措施、有效降低病媒生物密度,对重大活动的成功举办十分必要[10]。

3.1 提早将病媒生物防制工作列入重大活动保障目标是前提建议承担保障任务的城市,充分认识重大活动病媒生物防制工作的必要性,在深入分析自身地理环境、病媒种群及消长规律、媒介传播疾病风险、保障重点及特点的基础上,学习先进地区工作经验,及早将病媒生物防制列入重大活动保障重点工作。杭州市在接到峰会保障任务后,及时进行形势研判和风险评估,先后到北京、上海等地考察学习保障工作经验,并通过走访调查、摸底等,形成了峰会病媒生物防制保障工作建议,第一时间向峰会筹备组反馈并得到最终确认:将峰会病媒生物防制保障与医疗卫生保障并列为峰会医疗卫生与志愿者服务部四大保障组之一,为后续制度制定、经费落实、人员安排、信息沟通、工作落实等提供了重要支持。

3.2 争取领导层面的支持并建立职责体系是关键[11]峰会病媒生物防制保障工作得到了峰会筹备办和市委市政府的大力支持,在建立了以峰会病媒生物防制保障专项工作组为统领的4级防制体系的基础上,市委市政府、峰会领导小组下发文件5个,协调相关事项8项,市委主要领导先后两次批示,分管市领导多次参与现场督查,各地主要负责人任爱国卫生月推进组长等,为保障工作提供了强大的领导支持,也为“一点一册两方案”的实施、“多位一体”专项推进组织的建立、文艺演出场所防蚊和主会场防鼠工作的落实以及应急储备等难点问题的解决提供了重要保障。

3.3 构建因地制宜、层层递进的方案体系是核心在接到保障任务后2个月内就制定了符合杭州市实际并经国家级专家认证的工作方案和技术方案,为紧张的峰会备战赢取了时间,而工作方案中明确的市、区、场所、部门的职责分工和技术方案高于现行国家行业标准的密度控制标准,为后续工作提供了依据和支持。在总体方案的指导下,为推进并细化工作方案,制定了监测、宣传、督查、清理、应急等专项工作方案和适宜住宿、餐饮、会议、室外活动等不同类型区域保障需要的专题保障方案,特别是各涉会场所因地制宜制定的个性化保障方案和具有重大防制意义的末次消杀方案,为峰会病媒生物防制工作提供了全方位技术支持。

3.4 建立以动员涉会场所职工参与为重点的全民参与机制是基本重大活动的筹办需要主办城市市民的支持和参与,而病媒生物防制保障工作更是如此。因此,我们将“全民动员、人人参与”的爱国卫生理念贯彻于保障工作的全过程,统一开展爱国卫生百日大行动、孳生地清理行动、“人人动手、清洁家园”爱国卫生月活动、“小手牵大手”系列活动等,发动志愿者、市民、干部职工等开展环境清理工作,并将宣传活动与“清洁家园、除害防病”等百姓日常生活和切身健康利益相关联,增加市民认同感和参与积极性。其中,将动员涉会场馆职工参与保障工作作为重中之重,通过制定从业人员病媒生物控制工作手册、开展专题培训会、现场入驻指导等方式,广泛动员职工在日常工作中参与孳生地清理和简易的物理消杀工作。

3.5 落实涉会场馆主体责任是根本根据相关规定,涉会场所承担病媒生物防制保障的主体责任,但在具体实践中,“重视程度不够、认为病媒生物防制是某某部门的事情、委托外包了之”等问题依然存在。为此我们始终将落实涉会场所的主体责任作为保障工作的根本,从方案规定、制度明确、培训渗透、督查督促等入手,通过建立“多位一体”推进工作组织、制定“一点一册两方案”以及编印《场馆从业人员病媒生物控制工作手册》等,促进涉会场所主体责任落实。

3.6 建立个性化推进机制是途径顶层建立的峰会病媒生物防制工作领导小组具有宏观统筹协调作用,而具体到涉会场馆,可能存在“责任不清、协调不灵”等问题。我们致力于建立能有效发挥“属地管理、行业监管、单位主体、技术保障”的由“属地政府、所辖街道、市场监管、CDC、涉会场所、PCO公司”等多部门组成的“多位一体”推进工作组,并制定《国际峰会病媒生物防制保障推进组工作职责》予以制度化,个性化指导病媒生物防制工作有效推进。

3.7 实施综合防制策略是关键我国病媒生物防制遵循的是综合治理基础上的可持续控制策略,该策略实现了人与自然和谐发展[9, 12-13]。我们将综合防制理念贯穿于整个保障过程:一是坚持将环境治理作为控制蚊媒等病媒生物的根本措施[14],将孳生地清理贯穿于整个保障过程,动员广大市民自觉参与环境卫生清理,派专业人员进入场所指导涉会场所工作人员清理孳生地,基本消除了涉会场所和周边区域病媒生物的孳生,部分区域BI等降为0。二是重点部位全面落实纱窗、纱罩、纱门、门帘及风幕机等物理防制措施,确保防制不留死角,同时对设备的正确使用进行指导,确保设置和使用均100%合格。三是首选物理(生物)消杀方法,涉会场所基本实现了灭蚊灯、粘鼠板、捕蝇笼、灭蝇灯、粘蟑屋、粘蟑纸等物理消杀设备全面覆盖,确保防制工作绿色高效。四是以监测数据为导向,仅在高密度区域有针对性地开展低毒化学消杀作业,同时特别注重末次消杀作业的及时性和有效性,为峰会保障建立最后一道屏障。

3.8 划定分级保障区域是有效途径重大活动应根据保障需要,划分以保障场馆为核心的层级鲜明的保障区域,以便于确定不同的防制目标、实施不同的防制策略等。根据峰会保障要求,将病媒生物保障区域划分为核心场馆、周边2 000 m和城市层面3个区域,确定不同的防制策略和密度控制目标,实施不同频次的监测评估和消杀作业,以确保较少的人力和物资投入,达到较好的防制效果。

3.9 处理好安保和防制之间的关系是保障病媒生物防制措施的实施和人员药械的进入等可能与安保工作产生冲突,如何在服从安保工作的前提下开展防制工作值得关注,具体实施情况:一是基于绿色、安全、高效的防制原则,提前制定并经权威专家论证了《国际峰会病媒生物防制应急储备(处置)所需物资清单》、《国际峰会病媒生物防制进入场馆监测所需器械清单》等,将药械的类型、来源、效用等详细注明,及早提交安保部门报备确认。二是在确定药物使用名录之后,主动与安保部门沟通并落实末次监测、督导、消杀以及应急处置所需人员、药械的通行和存放事宜等,确保在安保升级之后,病媒生物防制工作仍能正常运行。

本研究对我国南方地区重大活动病媒生物防制保障工作进行了探索,并取得了一定成效,但如何更好地动员全社会共同参与、更有效地实施综合防制策略以及建立更长效的管理机制等需要在以后的保障实践中探索和完善。

| [1] |

马彦, 曾晓芃, 孙贤理, 等. 奥运会期间病媒生物控制保障面临的挑战及其防制策略[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2008, 19(6): 531-536. DOI:10.3969/j.issn.1003-4692.2008.06.013 |

| [2] |

冷培恩, 刘洪霞, 徐仁权, 等. 世博会召开前病媒生物控制策略探讨[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2010, 21(2): 93-95. |

| [3] |

林良强, 张韶华, 梁焯南, 等. 第26届世界大学生夏季运动会病媒生物防制策略的探讨[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2014, 25(5): 466-469. DOI:10.11853/j.issn.1003.4692.2014.05.023 |

| [4] |

林立丰.第16届亚运会病媒生物危害风险与应对策略[C]//北京第21届亚大区杀虫管理联盟协会年会论文集.北京: 中国卫生有害生物防制协会, 2009: 170-175.

|

| [5] |

孔庆鑫, 韦凌娅, 丁华, 等. 杭州市G20峰会病媒生物防制技术管理与实施机制探讨[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2017, 28(5): 440-443. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2017.05.007 |

| [6] |

吴瑜燕, 龚震宇, 侯娟, 等. 浙江省2011-2013年病媒生物监测结果分析[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2015, 26(4): 394-397. DOI:10.11853/j.issn.1003.4692.2015.04.017 |

| [7] |

牟笛, 李昱, 殷文武, 等. 中国登革热病例流行病学特征及传播媒介监测数据分析[J]. 国际病毒学杂志, 2016, 23(3): 177-180, 196. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4092.2016.03.009 |

| [8] |

陆敏, 孙薇, 谭健. 国境口岸医学媒介生物研究的进展[J]. 热带病与寄生虫学, 2015, 13(4): 260-262. DOI:10.3969/j.issn.1672-2302.2015.04.027 |

| [9] |

刘起勇. 媒介生物控制面临的挑战与媒介生物可持续控制策略[J]. 中华流行病学杂志, 2012, 33(1): 1-8. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2012.01.001 |

| [10] |

吕京静, 郑朝阳, 刘硕, 等. 病媒生物防治工作在重大活动公共卫生保障中的地位探讨研究[J]. 中华卫生杀虫药械, 2012, 18(1): 14-15, 18. |

| [11] |

曹淦, 王筱燕, 苏燕, 等. 第17届江苏省运动会病媒生物控制保障与效果分析[J]. 现代预防医学, 2013, 40(16): 3107-3109, 3112. |

| [12] |

刘起勇. 我国病媒生物监测与控制现状分析及展望[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2015, 26(2): 109-113, 126. DOI:10.11853/j.issn.1003.4692.2015.02.001 |

| [13] |

马海芳. 媒介生物可持续性防治的发展与思考[J]. 中华卫生杀虫药械, 2016, 22(5): 417-420. |

| [14] |

冷培恩, 高强, 刘洪霞. 公共环境治理与蚊媒控制[J]. 上海预防医学, 2016, 28(10): 687-692. DOI:10.19428/j.cnki.sjpm.2016.10.005 |

2019, Vol. 30

2019, Vol. 30