扩展功能

文章信息

- 郭玉红, 吴海霞, 刘小波, 岳玉娟, 任东升, 赵宁, 李贵昌, 宋秀平, 鲁亮, 刘起勇

- GUO Yu-hong, WU Hai-xia, LIU Xiao-bo, YUE Yu-juan, REN Dong-sheng, ZHAO Ning, LI Gui-chang, SONG Xiu-ping, LU Liang, LIU Qi-yong

- 2018年全国媒介蚊虫监测报告

- National vectors surveillance report on mosquitoes in China, 2018

- 中国媒介生物学及控制杂志, 2019, 30(2): 128-133

- Chin J Vector Biol & Control, 2019, 30(2): 128-133

- 10.11853/j.issn.1003.8280.2019.02.003

-

文章历史

- 收稿日期: 2019-02-28

- 网络出版时间: 2019-03-09 18:02

蚊虫不仅骚扰吸血,而且可传播流行性乙型脑炎(乙脑)、疟疾、登革热、基孔肯雅热、寨卡病毒病、西尼罗病毒病等疾病[1]。近年来,随着蚊媒传染病的流行风险上升[2-3],蚊媒已经上升为世界第一杀手,构成的公共卫生问题引发了国内外广泛关注[4]。近年来,我国蚊媒性疾病不断发生,引发政府高度重视。国家卫生健康委员会2016年将蚊媒监测工作与卫生城市(镇)创建有机结合起来。中国疾病预防控制中心颁发了《媒介蚊虫监测方案》,其中规定了5种监测方法,各地需要依据自身实际情况,选择蚊密度高、疾病风险高的区域开展相应的蚊媒监测工作。经过2年的努力,各地均能不同程度地承担起蚊媒监测任务,开展相应的蚊媒监测工作。为了更好地利用监测数据评估疾病风险,提出防控策略,也为更好地持续执行蚊媒监测工作,现将2018年我国31个省(自治区、直辖市)的蚊虫监测结果进行分析,结果报告如下。

1 材料与方法 1.1 数据来源数据来自全国病媒生物监测系统中2018年上报的蚊媒监测资料,涵盖31个省(自治区、直辖市)。

1.2 监测点依据中疾控传防发〔2016〕56号文件,确定了31个省(自治区、直辖市)所属的93个国家级监测点,均需依照监测方案要求开展蚊媒监测工作。

1.3 监测方法及频次 1.3.1 监测方法依据《全国病媒生物监测方案》,成蚊监测方法:诱蚊灯法/二氧化碳诱蚊灯法、双层叠帐法/人诱停落法;幼蚊监测方法:布雷图指数法(BI)/路径法、勺捕法。

1.3.2 监测频率在当地蚊虫活动时间内,成蚊监测每月2次;幼蚊监测每月1次。

1.4 密度指标计算依据监测方案,蚊虫密度指数包括诱蚊灯法蚊密度、帐诱指数、BI、勺舀指数、阳性勺指数、路径指数,各相关指数计算方法如下。

(1)诱蚊灯法蚊密度

|

(2)帐诱指数,媒介伊蚊成蚊密度指标

|

(3)布雷图指数

|

(4)勺舀指数

|

(5)阳性勺指数

|

(6)路径指数

|

应用Excel 2013软件对全国31个省(自治区、直辖市)的蚊媒监测数据进行汇总统计分析。

2 结果 2.1 一般情况2018年全国31个省(自治区、直辖市)93个国家级蚊媒监测点中有90个监测点开展了蚊媒监测工作,其中31个省(自治区、直辖市)开展了诱蚊灯法或二氧化碳诱蚊灯法监测(其中3个省开展的是二氧化碳诱蚊灯法监测),20个省开展了双层叠帐法监测,2个省开展人诱停落法监测,21个省开展BI法监测,23个省开展勺捕法监测,8个省开展路径法监测。由于二氧化碳诱蚊灯法和人诱停落法的开展单位相对较少,故本报告对监测方案中要求的其他5种监测方法的监测结果进行分析。

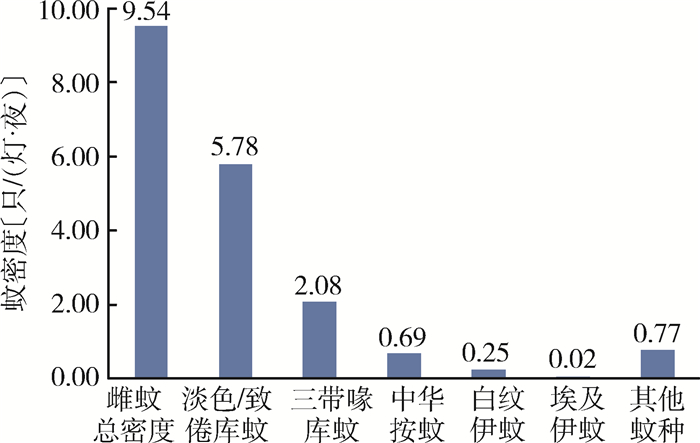

2.2 诱蚊灯法调查结果 2.2.1 蚊虫总密度和构成情况2018年全国各监测点共布灯31 662次,去除诱蚊数为0的971次,共计30 691次,捕获雌蚊总数为292 667只,总平均密度为9.54只/(灯·夜)。蚊种构成以淡色/致倦库蚊(Culex pipiens pallens/Cx. pipiens quinquefasciatus)最高,占捕获总数的60.25%,其他依次为三带喙库蚊(Cx. tritaeniorhynchus,21.64%)、中华按蚊(Anopheles sinensis,7.19%)、白纹伊蚊(Aedes albopictus,2.61%)和埃及伊蚊(Ae. aegypti,0.23%),其他类蚊虫构成比占捕蚊总数的8.08%。

2.2.2 不同种类蚊密度全国具有广泛分布的蚊种主要是淡色/致倦库蚊、三带喙库蚊、中华按蚊和白纹伊蚊等。对全国捕获蚊虫种类数量求和并计算整体的平均密度,以淡色/致倦库蚊最高为5.78只/(灯·夜),其他依次为三带喙库蚊、中华按蚊、白纹伊蚊和埃及伊蚊,平均密度分别为2.08、0.69、0.25和0.02只/(灯·夜),其他种类蚊密度为0.77只/(灯·夜),见图 1。

|

| 图 1 2018年全国蚊媒监测点不同蚊种密度 Figure 1 The densities of different mosquito species in China, 2018 |

| |

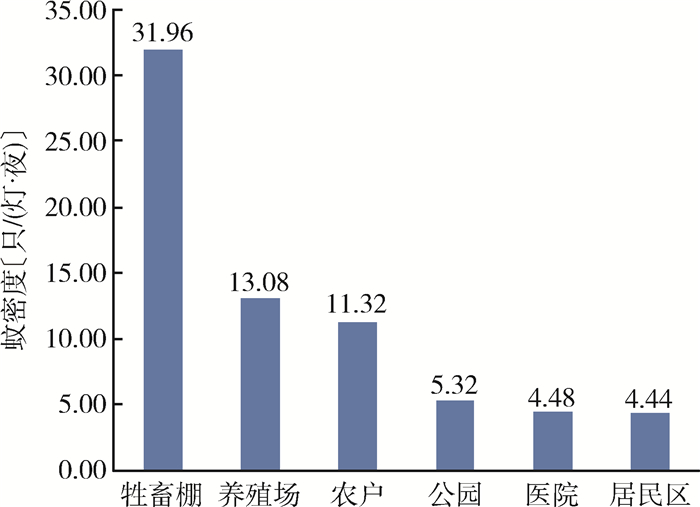

在不同生境中捕获蚊虫密度以牲畜棚最高为31.96只/(灯·夜),居民区最低为4.44只/(灯·夜),其他生境蚊密度见图 2。

|

| 图 2 2018年全国蚊媒监测点不同生境蚊密度 Figure 2 The densities of mosquitoes in different habitats in China, 2018 |

| |

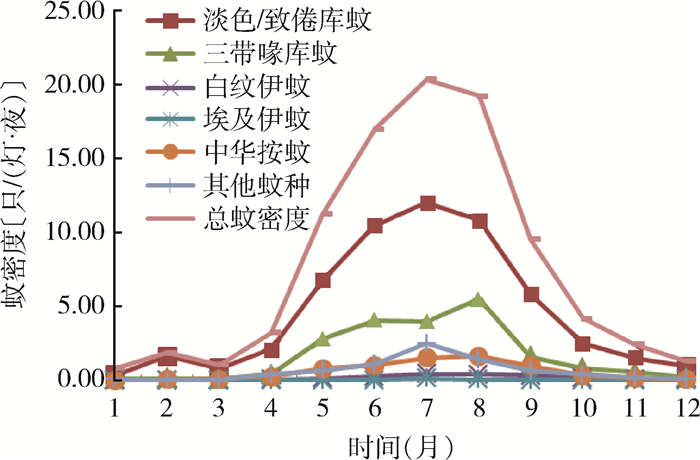

2018年全年诱蚊灯法监测捕获蚊虫总密度季节消长呈明显的单峰曲线(图 3),1-3月密度较低,4月上升幅度缓慢,5-6月骤然上升,7月密度达到最高,8月开始下降,8-9月具有相对稳定的高密度,10月下降明显,12月降至低谷。各蚊种的活动高峰季节集中在6-9月。

|

| 图 3 2018年全国蚊媒监测点诱蚊灯法不同蚊种季节消长 Figure 3 Seasonal variation of different mosquito species captured by the lamp trapping method in China, 2018 |

| |

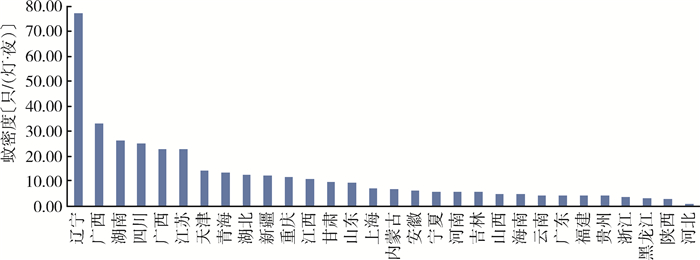

由图 4可见,各省蚊种平均密度不相一致,以辽宁省蚊密度最高,为77.35只/(灯·夜),河北省蚊密度最低,为0.81只/(灯·夜)。有些相邻省份具有相似的生态环境,但结果并不相似。

|

| 图 4 2018年不同省份(自治区、直辖市)诱蚊灯法平均蚊密度 Figure 4 The mean density of mosquitoes captured by the lamp trapping method in different provincial regions of China, 2018 |

| |

2018年全年开展双层叠帐法5 115帐次,其中2 039帐次捕获蚊虫数为0,共计3 076帐次捕获到白纹伊蚊,全年捕获该蚊7 545只,平均帐诱指数为2.95只/(顶·h)。

2.3.1 全国捕获蚊虫密度季节消长将2018年全年双层叠帐法监测结果按照月份进行汇总平均,由图 5可见,1-4月蚊密度较低,5-6月明显上升,6月达到峰值,7-9月持续保持高位,10月开始下降,至12月下降至谷底。

|

| 图 5 2018年全国蚊媒监测点双层叠帐法蚊虫季节消长 Figure 5 Seasonal variation of mosquitoes captured by the double mosquito net method in China, 2018 |

| |

不同生境捕获的蚊种密度以废旧轮胎堆放地/废品站/工地最高,为3.48只/(顶·h),居民区、公园/竹林分别为2.95和2.79只/(顶·h)。

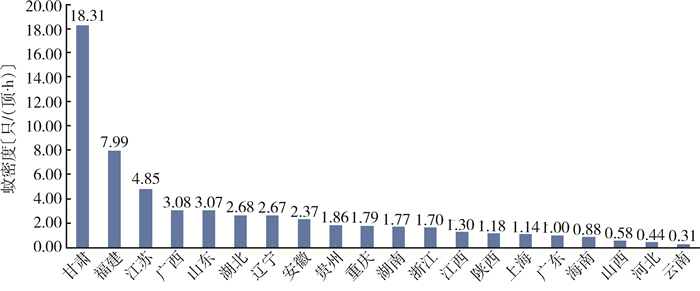

2.3.3 不同省份蚊密度比较分析时将所有监测结果为0的数据去除,然后将全年的监测结果汇总后取平均值,这种分析结果只在一定意义上表明各地的蚊密度差异。由图 6可以看出,甘肃省蚊密度最高为18.31只/(顶·h)。本调查去除了甘肃省所有监测结果为0的数据,只取其中6-10月废旧轮胎堆放地/废品站/工地和1个公园环境数据,该结果自然会导致蚊密度比其他省份偏高。

|

| 图 6 2018年不同省份(自治区、直辖市)双层叠帐法平均蚊密度 Figure 6 The mean density of mosquitoes captured by the double mosquito net method in different provincial regions of China, 2018 |

| |

全国共计21个省(自治区、直辖市)开展了BI法监测,共调查户数2 737 627户,调查容器661 474个,阳性容器51 047个,平均BI为1.86。

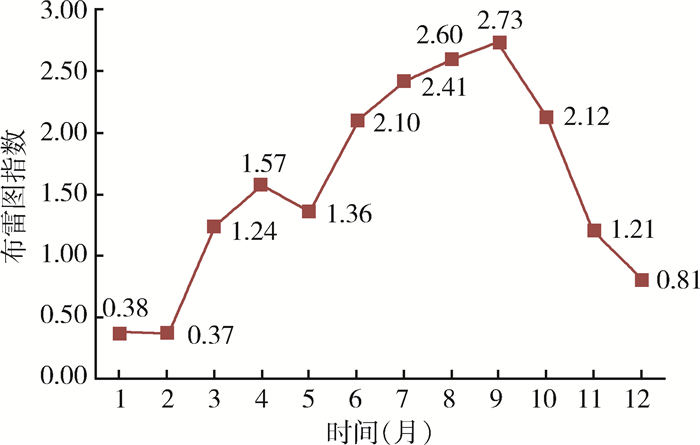

2.4.1 全国捕获蚊虫密度季节消长2018年全年BI法监测显示,1-2月蚊密度较低,3-4月上升,5月略有回落,6-9月上升,9月达到峰值,10月略有回落但保持在高位,11-12月下降(图 7)。

|

| 图 7 2018年全国蚊媒监测点布雷图指数季节变化情况 Figure 7 Seasonal variation of BI in China, 2018 |

| |

从调查结果看,农村自然村蚊密度最高,BI为22.04,其次为废旧轮胎厂;居民区、废旧物品处、港口/码头蚊密度相近,均依然保持在高位;工地蚊密度最低,见图 8。

|

| 图 8 2018年全国蚊媒监测点不同生境布雷图指数 Figure 8 BI in different habitats in China, 2018 |

| |

2018年共调查水体9 768处,89 921勺,其中1 408阳性勺,捕获幼蚊中库蚊4 451只,按蚊242只,伊蚊393只。合计阳性勺指数为3.25%;勺舀指数为3.61条/勺。

2.5.1 蚊种构成大型水体中库蚊、按蚊、伊蚊类均可孳生,勺捕法捕获的蚊虫中,库蚊占87.51%,伊蚊占7.73%,按蚊占4.76%。

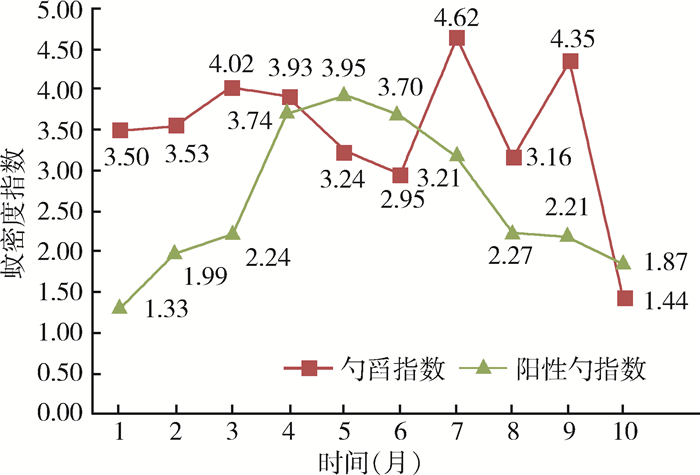

2.5.2 蚊虫总密度季节消长2018年调查的5 180处水体中有46 546捞勺数为0,在进行密度统计分析时去除这些数据后按照月份统计获得平均值(图 9)。阳性勺指数全年呈单峰曲线,1-3月较低,4-7月维持在高位,8月开始下降。勺舀指数则比较平缓,仅10月勺舀指数较低,7和9月略高,其他月份平均每勺捕获蚊虫数量相对一致。

|

| 图 9 2018年全国蚊媒监测点勺捕法蚊虫季节消长 Figure 9 Seasonal variation of mosquitoes captured by the scoop capture method in China, 2018 |

| |

2018年全年统计共行走6 414.07 km,调查水体11 092处,阳性水体669处,路径指数为0.10处/km。由图 10可以看出,全年中路径指数1-3月较低,4-6月较高,7月开始下降,至9月达到低值。在3月的调查中,仅在甘肃省发现1处水体,其他地区3月均未开展调查。从全年水体数量密度值看,2-9月均有水体,3-6月较高,5月最高,7月回落。容器指数则全年相对平稳。

|

| 图 10 2018年全国蚊媒监测点路径指数季节变化情况 Figure 10 Seasonal variation of route index in China, 2018 |

| |

2018年共收到全国31个省(自治区、直辖市)90个国家级蚊媒监测点上报的监测数据,另外有3个国家级监测点未能开展监测工作,显示绝大多数监测点能够承担起监测工作;但各监测点执行工作中所采用的监测方法不统一,仅有部分监测点能够执行监测方案中要求的各类蚊虫监测方法,并获得完整数据,说明在监测工作执行中仍有一定困难,需要加强能力的培养。

在5种监测方法中,执行最好的是诱蚊灯法监测,该方法从2005年延续至今,已历经13年的发展,诱蚊灯法相对客观、简单、方便,因而具有广泛应用性[5]。但该法也存在一些问题,如工具不够结实,在监测工作执行时诱蚊部分与蚊虫收集装置容易断裂,在诱集蚊虫时会引诱较多的其他类趋光性昆虫,在实际操作时也会受到电源的限制等。双层叠帐法是用于白纹伊蚊和埃及伊蚊等媒介伊蚊成蚊监测的一类工具[6],媒介伊蚊成蚊监测一直是困扰蚊虫工作者的问题,在伊蚊类疾病流行期间,大多集中于开展幼蚊监测,但成蚊密度与疾病流行直接相关,经过连续3年的使用,证明双层叠帐法可以应用于媒介伊蚊的成蚊监测,该方法相对经济,容易操作[7]。BI法目前已成为媒介伊蚊分布地区较为普及的一种监测方法,但该法执行时入户是比较难解决的问题。勺捕法是用于大型水体蚊虫监测的方法,该方法要求监测人员有较好的耐心,找寻合适的监测场所,监测过程中需要消耗时间和精力用于观察水体的幼蚊孳生情况,最后用捞勺捕获幼蚊,假使为了完成工作而快速行动,则会造成有蚊虫孳生而不能捕获幼蚊的情况发生,致使密度指数偏低。

2018年监测结果显示,全国广泛分布的蚊种主要是淡色/致倦库蚊、三带喙库蚊、中华按蚊和白纹伊蚊等,提示我国乙脑、疟疾、登革热等疾病传播风险依然存在;淡色/致倦库蚊均属尖音库蚊组(Culex pipiens group),随着国际上西尼罗病毒病的流行[8],我国应进一步掌握该组蚊媒的密度、分布,及时掌握疾病流行情况,发现其变化与疾病发生和流行的关系,用于疾病防控。

调查显示不同地区的蚊媒密度差异较大,而且有些相邻省份的生境类似,但获得的蚊媒密度却差异较大。该结果可能是各地监测生境选择差异和监测时间不同造成,如果牲畜棚监测数量多,则会扩大蚊虫密度值;如果只在蚊虫活动高峰时间内开展监测,也会增大蚊密度平均值;结果还与当地卫生城市(镇)的建设和维护有关。依据监测方案,各地需要监测不同生境的数量应该是一致的,如果监测牲畜棚少,也可以说明当地适应蚊虫孳生的环境减少,整体的蚊虫密度会较低;相邻省份在监测要求中基本上保持相对一致的监测时间,故而不会明显影响蚊虫密度。

从2018年双层叠帐法监测结果来看,白纹伊蚊已经成为公共卫生影响较大的一类蚊媒,蚊媒密度高在一定意义上表明相关蚊媒疾病发生的必然性。废旧物品堆放处(包括废旧轮胎堆放地、废品站、工地等)是白纹伊蚊喜好的环境,需要依据条件对这类环境开展集中整治,特别是夏季蚊媒活动高峰时间段内应采取有效的处理方式进行管理;公园/竹林中的蚊密度较高,此类生境是人们常去的休闲场所,建议在蚊虫活动高发季节减少在该区域活动;居民区的蚊密度全年平均值为2.95只/(顶·h),密度较高,建议采取适当的治理措施。

不同监测方法均显示农村自然村蚊密度较高,提示该地区的蚊媒疾病流行风险较高。目前我国的疾病发生规律呈现登革热以城市为主,乙脑和疟疾以农村为主,可能是输入性和本地疾病流行导致。我国农村人口流动性相对较小,输入性疾病发生的概率较低,因而目前登革热在农村暴发流行的机会不多,仅在2013年的河南省[9]和2017年的山东省农村发生。但由于农村自然村蚊密度高,疾病发生的潜在风险大,该类地区又大多是老年人和儿童留守,疾病一旦输入,则会引发重型病例增加,造成重大的公共卫生事件,因而这类地区的环境整治不容忽视。

几类不同监测方法获得的蚊虫密度发生规律基本一致,在年度早期水体数量较少,蚊虫孳生水体密度低;4-5月蚊虫密度快速上升,6月上升至较高密度,且6-9月保持在高位,10月蚊虫密度开始下降,至12月降至最低。我国南北方有差异,在南方部分省份,全年均有蚊虫活动,北方由于一年有四季,多数地区蚊虫活动发生在4-10月。本结果中全年蚊虫活动发生规律具有普遍适用性。北方即使在蚊虫不活动季节,也存在不同形式的蚊虫越冬,因而需要根据蚊虫活动规律制定相应的防控策略。蚊虫防制工作需要常年持续进行,结合卫生城市创建和维护[10],甚至推广“无蚊村”创建经验中的病媒生物防制工作[11],在年度早期防控,可以方便有效地及时清理数量较少的水体,获得良好的防控效果;也只有常年不断地开展蚊虫防控工作,才能将科学的防制知识逐步灌输给居民,集体参与以孳生地清理和个人防护为主的蚊虫综合防制,获得比较理想的蚊虫控制效果,最终控制蚊媒病的发生。

志谢 本研究得到监测省(自治区、直辖市)各级卫生健康委员会及疾病预防控制机构的大力支持,特此志谢| [1] |

刘起勇. 新时代媒介生物传染病形势及防控对策[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2019, 30(1): 1-6, 11. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2019.01.001 |

| [2] |

世界卫生组织.2017年世界疟疾报告: 主要信息[EB/OL].(2017-11-29)[2019-02-27].https://www.who.int/malaria/media/world-malaria-report-2017/zh/.

|

| [3] |

世界卫生组织.登革热和重症登革热[EB/OL].(2017-04)[2019-02-27].https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/zh/.

|

| [4] |

Lessler J, Chaisson LH, Kucirka LM, et al. Assessing the global threat from Zika virus[J]. Science, 2016, 353(6300): aaf8160. DOI:10.1126/science.aaf8160 |

| [5] |

郭玉红, 刘京利, 鲁亮, 等. 诱蚊灯法与人工小时法捕蚊效果比较研究[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2012, 23(6): 529-532. |

| [6] |

Gao Q, Wang F, Lv XH, et al. Comparison of the human-baited double net trap with the human landing catch for Aedes albopictus monitoring in Shanghai, China[J]. Par Vector, 2018, 11(1): 483. DOI:10.1186/s13071-018-3053-8 |

| [7] |

韦凌娅, 孔庆鑫, 王慧敏. 双层叠帐法与BG-Trap诱捕器法在登革热应急蚊媒监测中的捕蚊效果比较[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2019, 30(1): 65-68. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2019.01.014 |

| [8] |

Cervantes DT, Chen SD, Sutor LJ, et al. West Nile virus infection incidence based on donated blood samples and neuroinvasive disease reports, Northern Texas, USA, 2012[J]. Emerg Inf Dis, 2015, 21(4): 681-683. DOI:10.3201/eid2104.141178 |

| [9] |

李华民. 咸宁市国家卫生城市创建病媒生物防制工作的做法与体会[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2016, 27(5): 525-527. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2016.05.030 |

| [10] |

郭颂, 黄文忠, 凌锋, 等. "无蚊村"建设标准和评价指标体系的探讨[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2018, 29(2): 177-180. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2018.02.016 |

| [11] |

Huang XY, Ma HX, Wang HF, et al. Outbreak of dengue fever in central China, 2013[J]. Biomed Environ Sci, 2014, 27(11): 894-897. DOI:10.3967/bes2014.125 |

2019, Vol. 30

2019, Vol. 30