扩展功能

文章信息

- 廖勇, 宗俊, 肖光, 黄仁发, 唐松, 罗华彬, 胡晓军, 唐满妹, 李建华

- LIAO Yong, ZONG Jun, XIAO Guang, HUANG Ren-fa, TANG Song, LUO Hua-bin, HU Xiao-jun, TANG Man-mei, LI Jian-hua

- 江西省首起登革热本地感染病例流行病学调查分析

- Epidemiological investigation and analysis of the first indigenous dengue cases in Jiangxi province, China

- 中国媒介生物学及控制杂志, 2019, 30(1): 84-86

- Chin J Vector Biol & Control, 2019, 30(1): 84-86

- 10.11853/j.issn.1003.8280.2019.01.020

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-09-18

- 网络出版时间: 2018-12-06 20:18

2 江西省疾病预防控制中心, 江西 南昌 330029;

3 章贡区疾病预防控制中心, 江西 赣州 341000

2 Jiangxi Center for Disease Control and Prevention;

3 Zhanggong District Center for Disease Control and Prevention

登革热(dengue fever,DF)是由登革热病毒(Dengue virus,DENV)感染引起的急性传染病,主要通过埃及伊蚊(Aedes aegypti)和白纹伊蚊(Ae. albopictus)传播,流行于热带和亚热带地区,目前已成为全球严重的公共卫生问题之一[1]。江西省处于长江以南,毗邻广东、福建省等我国登革热病例高发省份,历年来常有输入性病例报告,发生本地病例及暴发疫情的风险逐年加大。2017年9月21日,江西省赣州市章贡区报告1例登革热病例,随后又出现2例确诊病例,经核实此次疫情为江西省首起登革热本地感染病例引起。本研究通过收集该起疫情流行病学调查、病原学、血清学及蚊媒密度监测结果等资料,对疫情性质及防控效果进行评价,为做好当地登革热防控工作提供科学依据。

1 材料与方法 1.1 流行病学调查根据《登革热诊断标准(WS 216- 2008)》[2]和《登革热诊疗指南》(2014年第2版)[3]诊断标准,对2017年9-10月江西省赣州市章贡区发现的登革热确诊病例开展个案调查。

1.2 实验室检测采用胶体金免疫层析法检测患者血液登革热病毒NS1抗原(试剂由广州万孚生物技术股份有限公司提供),RT-PCR法检测患者血清、媒介伊蚊病毒核酸,间接免疫荧光试验检测健康人群抗登革热病毒IgG抗体。

1.3 监测定义根据《登革热防治技术指南(2014年版)》[4]将疫情区域划分为核心区和警戒区,其中核心区以病例住所或与其相邻的若干户、感染者的工作地点等活动场所为中心,参考伊蚊活动范围划定半径200 m之内的空间范围;警戒区在核心区外扩展半径200 m的范围。

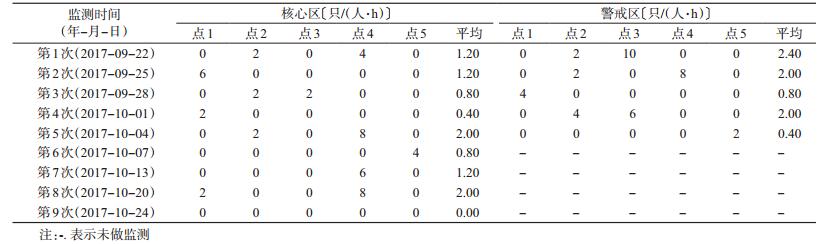

1.4 媒介监测 1.4.1 布雷图指数(BI)法在核心区和警戒区范围内调查不少于100户,检查记录室内外所有小型积水容器及其幼蚊孳生情况,计算BI。

|

在核心区、警戒区各选择5个外环境作为监测点,在16:00-18:00媒介伊蚊活动高峰时段内,诱蚊者坐于内层封闭的蚊帐中,并暴露胳膊或小腿,采集者收集内外层间隙的白纹伊蚊,持续采集30 min并计数,计算叮咬指数。

|

3例登革热确诊病例,经积极防蚊隔离治疗,均痊愈。其中,首发病例(病例1),男,52岁,2017年9月14日由江西省赣州市至广东省广州市天河区探亲,15日发病,发病前15 d内无外出旅行史(9月14日前),21日广州市中山三院报告诊断为登革热确诊病例;病例2,男,26岁,10月1日发病,4日确诊为登革热,发病前15 d内无外出旅行史;病例3,男,59岁,10月2日发病,6日确诊为登革热,发病前15 d内无外出旅行史。上述3例病例均表现为高热(>39 ℃),眼结膜充血、咽红、扁桃体肿大,前胸及背部有皮疹,血常规检测均有白细胞及血小板降低。3例病例中,病例2、3发病时间间隔为1 d,与病例1发病时间间隔约为15 d,3例病例发病间隔时长为17 d,病例3发病后25 d内无新发病例。病例2和病例3均在以首发病例为中心的核心区范围内。

2.2 病原学及血清学检测病例1经登革热病毒NS1抗原和核酸检测均为阳性,为DENV-2型;共排查核心区、警戒区发热患者208例,对10例疑似登革热病例血清进行核酸检测,2例(病例2、3)为DENV-2型核酸阳性。疫情发生5个月后,随机采集100份健康人群血清标本,登革热病毒IgG抗体检测3份阳性,阳性率为3.00%。

2.3 蚊媒标本检测共采集核心区范围内白纹伊蚊幼虫1 000余条,登革热病毒核酸检测结果均为阴性。

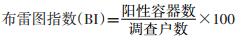

2.4 蚊媒防制效果评价在核心区、警戒区范围内采取杀灭成蚊、清除蚊媒孳生地专项灭蚊措施,其中,BI从首次监测的22.43呈对数趋势下降为末次监测的0.98(图 1)。

|

| 图 1 江西首起登革热本地感染病例布雷图指数监测情况 |

| |

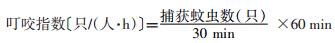

双层叠帐法核心区共监测9次,白纹伊蚊从首次的1.20只/(人·h)降至末次的0只/(人·h),平均密度为1.10只/(人·h);警戒区仅监测5次,白纹伊蚊从首次的2.40只/(人·h)降至末次的0.40只/(人·h),平均密度为1.90只/(人·h)(表 1)。

江西省赣州市位于赣江上游,江西省南部,地处24°29′~27°09′N,113°54′~116°38′E之间,适合白纹伊蚊孳生。江西省与广东、福建省及东南亚等登革热流行区域人员往来频繁,为登革热病例输入提供了良好条件。此次报道的3例病例个案调查分析发现,发病前15 d内均无外出史,且疫点首次媒介调查发现白纹伊蚊密度较高,伊蚊幼虫BI为22.43,个别监测点成蚊密度为10只/(人·h),结合以往江西省内无登革热本地感染病例的报道,可判定此次疫情为江西省首起本地感染病例引起。

全球登革热病毒分为4种血清型[5],此次疫情为DENV-2型,是否与相邻的福州市2016年登革热暴发疫情中的DENV-2型和广东省近几年的DENV-2型属于同一来源,还有待于进一步研究[6-7]。此外,本次调查发现核心区健康人群血清学监测登革热病毒IgG抗体水平不高(3.00%),远低于相邻的广东省江门市疫点(24.49%),但与其非疫点基本相似(3.09%)[8],提示该疫点健康人群登革热感染处于较低水平。

目前全球无登革热疫苗和特效药,控制蚊媒密度仍是预防登革热传播的关键措施[9]。疫情发生后,赣州市章贡区政府立即组织当地有害生物防治公司于警戒区和核心区内每3天1次共7次杀灭成蚊及清除户外伊蚊孳生地措施;同时以街道办事处、社区居委会为主要责任单位,在当地疾病预防控制部门的指导下开展入户健康教育和清除蚊虫孳生地,BI在第6次监测时(疫情处置第15天后)控制在5以下,叮咬指数(成蚊密度)基本控制在2只/(人·h)以下,病例3发病后25 d内未出现新发病例,有效防止了疫情的扩散,提示登革热疫情处置应认真做好以清除伊蚊孳生地、防蚊灭蚊为主体的爱国卫生运动,及时有效降低蚊媒密度,将BI控制在5以下,疫情将得到有效控制。

| [1] |

Guzman MG, Harris E. Dengue[J]. Lancet, 2015, 385(9966): 453-465. DOI:10.1016/S0140-6736(14)60572-9 |

| [2] |

中华人民共和国卫生部. WS216-2008登革热诊断标准[S].北京: 中国标准出版社, 2008.

|

| [3] |

国家卫生计生委办公厅.登革热诊疗指南(2014年版)[EB/OL]. (2014-08-29)[2018-08-20]. http://www.nhfpc.gov.cn/yzygj/s3593g/201408/02c903ec21164fb296e847f75b3bf1b9.shtml.

|

| [4] |

中国疾病预防控制中心.登革热防治技术指南[EB/OL]. (2014-09-29)[2018-08-20]. http://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/zl/dgr/jszl_2235/201409/t20140929_104958.html.

|

| [5] |

陈武, 吴生根, 洪荣涛, 等. 福建省2004-2013年登革热流行特征分析[J]. 中国公共卫生, 2015, 31(1): 1-4. DOI:10.11847/zgggws2015-31-01-01 |

| [6] |

羊晶晶, 陈敏红, 王瀚炜, 等. 福州市2016年登革热暴发疫情的流行特征分析[J]. 中国热带医学, 2017, 17(8): 795-797, 805. DOI:10.13604/j.cnki.46-1064/r.2017.08.13 |

| [7] |

宁丹, 孙九峰, 彭志强, 等. 广东省登革热流行概况与流行特征[J]. 华南预防医学, 2017, 43(4): 368-372. DOI:10.13217/j.scjpm.2017.0368 |

| [8] |

陈茂余, 陈阿群, 唐亚丽, 等. 2015年江门市登革热疫点245名健康人群血清流行病学调查[J]. 现代预防医学, 2017, 44(7): 1166-1170. |

| [9] |

Achee NL, Gould F, Perkins TA, et al. A critical assessment of vector control for dengue prevention[J]. PLoS Negl Trop Dis, 2015, 9(5): e0003655. DOI:10.1371/journal.pntd.0003655 |

2019, Vol. 30

2019, Vol. 30