扩展功能

文章信息

- 张燕, 周敬祝, 王丹, 师伟芳, 向昱龙, 胡勇, 梁文琴

- ZHANG Yan, ZHOU Jing-zhu, WANG Dan, SHI Wei-fang, XIANG Yu-long, HU Yong, LIANG Wen-qin

- 贵州省2017-2021年蚊类监测分析

- Analysis of mosquito surveillance in Guizhou province, China, 2017-2021

- 中国媒介生物学及控制杂志, 2023, 34(3): 356-361

- Chin J Vector Biol & Control, 2023, 34(3): 356-361

- 10.11853/j.issn.1003.8280.2023.03.013

-

文章历史

- 收稿日期: 2022-12-21

2 贵州省疾病预防控制中心实验中心病媒生物监测科, 贵州 贵阳 550004

2 Department of Vector Surveillance, Experimental Center, Guizhou Center for Disease Control and Prevention, Guiyang, Guizhou 550004, China

蚊类是登革热、流行性乙型脑炎(乙脑)、寨卡病毒病、基孔肯雅热、黄热病和疟疾等多种传染病的传播媒介[1-2],全世界约有300种蚊虫可传播虫媒病毒[3],这些病毒在蚊虫和脊椎动物之间传播[4]。蚊媒传染病疫情在世界各地不断蔓延流行,防控形势严峻,影响全球经济以及社会发展。我国多地曾多次报道蚊虫传播引起的传染性疾病,广东、浙江、云南等多数省(自治区、直辖市)都曾报道有蚊媒病的流行[5]。贵州省分别于2018和2019年在蚊虫中检出乙脑病毒Ⅰ和Ⅲ型[6-7],并且持续存在登革热输入性病例。报道显示输入性病例是引起我国登革热和基孔肯雅热2种蚊媒传染病的主要原因[8],贵州省是西南地区重要的交通枢纽,与多省接壤,其独特的亚热带高原季风湿润气候、自然环境以及地形极适宜蚊虫孳生以及蚊媒病毒传播。随着全球气候变化以及人员和物品的流动增加,不同地区蚊种被广泛传播,也有研究表明输入性的蚊类可导致本地蚊媒传染病流行[9]。对贵州省蚊虫开展定期监测,判断蚊虫种类构成,掌握其季节消长等特点,可为蚊媒传染病的防控及不同地区和不同生境开展针对性的蚊虫防治提供科学依据。

1 材料与方法 1.1 资料来源2017-2021年贵州省9个市(州)病媒生物监测数据。

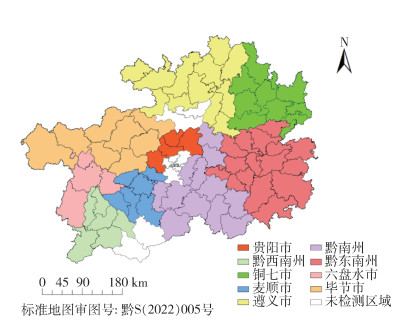

1.2 监测地区的选择在贵州省9市(州)共选取78个县(区)作为监测点,监测县(区)数量为贵阳市4个,遵义市11个,黔东南苗族侗族自治州(黔东南州)16个,黔南布依族苗族自治州(黔南州)12个,黔西南布依族苗族自治州(黔西南州)6个,铜仁、六盘水、毕节和安顺市分别为11、4、8和6个。见图 1。

|

| 注:黔东南黔东南苗族侗族自治州;黔南黔南布依族苗族自治州;黔西南黔西南布依族苗族自治州。 图 1 2017-2021年贵州省病媒生物监测地区分布 Figure 1 Distribution of vector surveillance sites in Guizhou province, 2017-2021 |

| |

城区选择居民区、公园(含街心公园)、医院各不少于2处,农村选择民房和牲畜棚(牛棚、猪圈、羊圈、养殖场等)各不少于2处。选择远离干扰光源和避风的场所作为挂灯点,每处1台,共放置不少于10台。诱蚊灯光源离地1.5 m。于日落前1 h接通电源,开启诱蚊灯诱捕蚊虫,直至次日日出后1 h。密闭收集器后,再关闭电源,将集蚊袋取出,乙醚麻醉或冰箱冷冻处死,鉴定蚊虫种类、性别并计数。按照下列公式计算蚊密度。

|

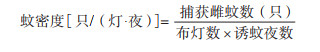

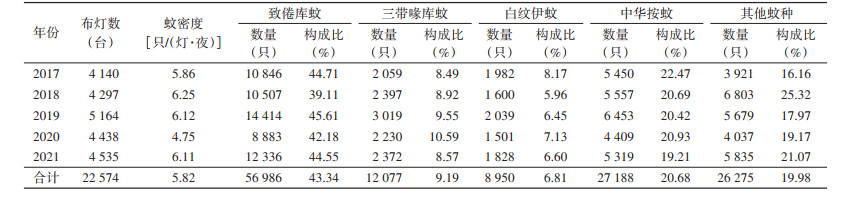

按不同地理方位选4个街道的居民区和单位/酒店/农贸市场等室内外场所以及花房/公园、工地、废品收购站(废旧轮胎厂/废旧物品堆放处)、港口(码头)等外环境,每次调查不少于100户,需覆盖上述所有生境。检查记录室内外所有小型积水容器及其幼蚊孳生地,收集阳性容器中的幼蚊进行种类鉴定,或带回实验室饲养至成蚊进行种类鉴定,按照下列公式计算BI和容器指数(CI)。

|

于2017-2021年每年的5-10月,每月上旬和下旬各监测1次,遇风雨天气顺延。

1.5 质量控制所有参与的监测人员均为病媒生物监测科室专业人员,经培训合格后开展此项监测工作。分类鉴定工作由2名及以上专业人员一致认可完成再进行汇总上报。每年监测方案固定,保证数据的完整和规范。

1.6 风险评估根据中国疾病预防控制中心《登革热媒介伊蚊监测指南》,当BI < 5为控制登革热传播的阈值,为无风险(风险等级为0级);BI≥5有传播风险(风险等级为1级);BI≥10有暴发风险(风险等级为2级);BI≥20有区域流行风险(风险等级为3级)。

1.7 统计学分析用Excel 2013软件录入并汇总蚊虫监测结果,计算蚊密度和BI。用SPSS 24.0软件采用一般线性模型的两因素方差分析对不同监测地区和不同生境的蚊密度以及BI进行分析,P < 0.05表示差异有统计学意义;采用ArcGIS 10.2软件对各监测地区进行示意图绘制。

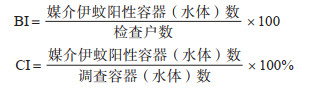

2 结果 2.1 灯诱法蚊密度及其构成 2.1.1 不同年份蚊密度及其构成2017-2021年贵州省共布灯22 574台,捕获雌蚊131 476只,蚊密度平均为5.82只/(灯·夜),其中致倦库蚊(Culex pipiens quinquefasciatus)56 986只,为优势蚊种,占捕蚊总数的43.34%;其次为中华按蚊(Anopheles sinensis),占20.68%;三带喙库蚊(Cx. tritaeniorhynchus)和白纹伊蚊(Aedes albopictus)分别占9.19%和6.81%;其他蚊种占19.98%。2017-2021年蚊密度依次为5.86、6.25、6.12、4.75和6.11只/(灯·夜)(表 1),不同年份蚊密度差异无统计学意义(F=1.831,P=0.162)。

|

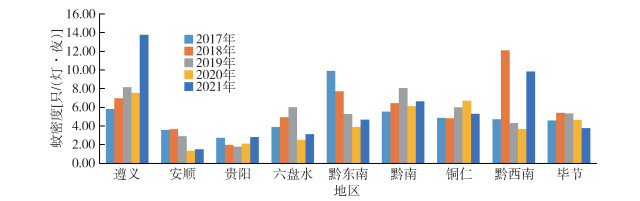

9个监测市(州)蚊密度差异有统计学意义(F=5.276,P < 0.001),遵义市和黔南州各年蚊密度均 > 5.00只/(灯·夜),2018年黔西南州和2021年遵义市蚊密度 > 10.00只/(灯·夜)。铜仁和黔西南其他蚊种构成较多,黔东南优势蚊种为中华按蚊,安顺为白纹伊蚊,其余市(州)的优势蚊种均为致倦库蚊,其中致倦库蚊构成比最高的地区为遵义市,占61.32%。不同地区蚊密度及其构成见表 2、图 2。

|

|

| 注:黔东南黔东南苗族侗族自治州;黔南黔南布依族苗族自治州;黔西南黔西南布依族苗族自治州。 图 2 2017-2021年贵州省不同地区蚊密度监测结果 Figure 2 Mosquito density in different regions of Guizhou province, 2017-2021 |

| |

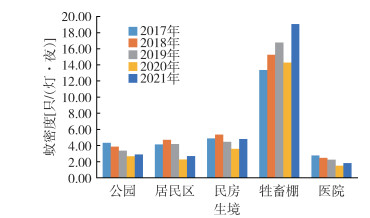

公园、居民区、民房、牲畜棚和医院各生境捕获雌蚊数分别为15 351、17 132、20 132、68 971和9 800只,不同生境蚊密度差异有统计学意义(F=114.368,P < 0.001)。2017-2021年各年牲畜棚蚊密度均为最高,分别为13.37、15.25、16.77、14.26和19.04只/(灯·夜);各生境优势蚊种均为致倦库蚊,占比分别为40.52%、47.18%、47.79%、41.20%和46.48%。白纹伊蚊占比最高的生境为公园(占17.80%)。见表 3、图 3。

|

|

| 图 3 2017-2021年贵州省不同生境蚊密度 Figure 3 Mosquito density in different habitats of Guizhou province, 2017-2021 |

| |

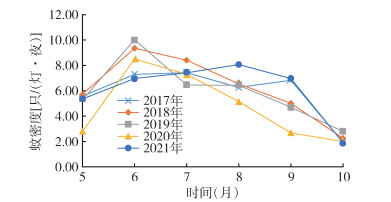

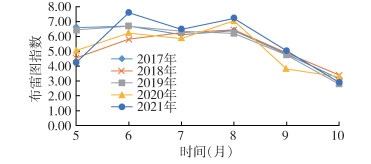

灯诱法监测的蚊密度5月开始逐渐上升,蚊密度高峰出现在每年的6-8月,蚊密度9月开始迅速下降,2017-2021年蚊密度高峰值为7.43~10.03只/(灯·夜)(图 4),不同月份蚊密度差异有统计学意义(F=20.615,P < 0.001)。BI季节消长除2019年外均呈现较明显的双峰分布,分别为6和8月,5月BI开始迅速上升,9、10月逐渐下降,2017-2021年BI高峰为6.44~7.60(图 5),不同月份BI差异有统计学意义(F=24.697,P < 0.001)。

|

| 图 4 2017-2021年贵州省蚊密度季节消长 Figure 4 Seasonal fluctuation of mosquito density in Guizhou province, 2017-2021 |

| |

|

| 图 5 2017-2021年贵州省蚊虫布雷图指数季节消长 Figure 5 Seasonal fluctuation of Breteau index in Guizhou province, 2017-2021 |

| |

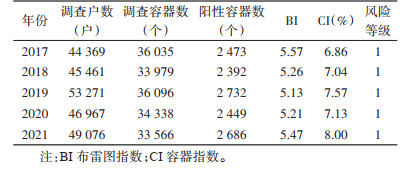

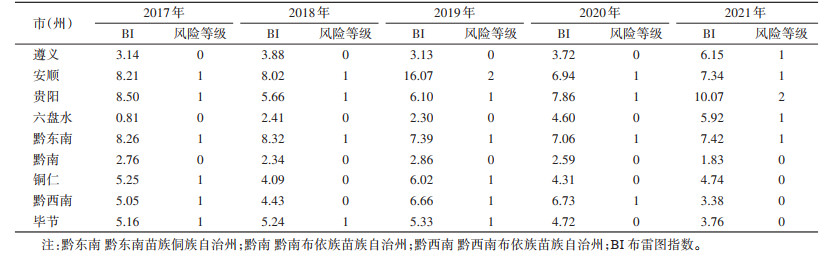

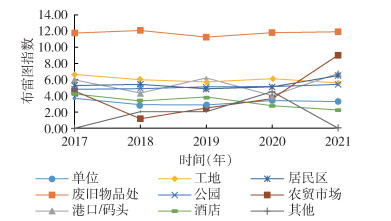

2017-2021年BI法共调查239 144户,调查容器数为174 014个,其中阳性容器数为12 732个。各年均BI > 5,风险等级为1级(表 4);BI差异无统计学意义(F=0.626,P=0.649)。9个监测市(州)的BI为0.81~16.07,不同地区BI差异有统计学意义(F=8.291,P < 0.001);BI风险等级为1级的地区有安顺和贵阳市以及黔东南州,2019年安顺市和2021年贵阳市均BI > 10,风险等级为2级(表 5)。各年BI值均以废旧物品处最高,2017-2021年分别为11.77、12.09、11.27、11.82和11.92,风险等级为2级;不同生境BI差异有统计学意义(F=22.578,P < 0.001)。不同年份中BI > 5的生境主要有港口码头、工地、公园和居民区等,风险等级为1级;单位和酒店各年均BI < 5,风险等级为0级。见图 6。

|

|

|

| 图 6 2017-2021年贵州省不同生境蚊虫布雷图指数分布 Figure 6 Distribution of Breteau index in different habitats of Guizhou province, 2017-2021 |

| |

2017-2021年蚊类监测结果显示致倦库蚊为优势蚊种,每年蚊密度及种群构成基本稳定,可能与其诱捕方式有关,致倦库蚊的活动高峰为日落后1 h及黎明时[10],白纹伊蚊主要活动在白天,因此诱蚊灯监测的白纹伊蚊数量较少[11],三带喙库蚊和中华按蚊主要孳生地为池塘、沼泽和稻田等生境,此次监测生境主要是公园、居民区、民房、牲畜棚和医院,种类构成也相对较少。其他蚊种的数量和构成各年比例相似,但在各地区构成差异明显,可能与地区间蚊种构成差异大,方案给定的蚊种种类不多以及部分地区工作人员鉴定能力不足相关。不同地区蚊密度不同,可能与该地区生态环境、降雨量以及蚊虫对常用杀虫剂产生耐药性等因素有关,安顺和铜仁市优势蚊种与其他各地区不同,可能与监测生境地形、植被、雨后形成积水等环境有关。不同生境监测显示牲畜棚蚊密度最高,其次为工地和居民区,且牲畜棚蚊密度明显高于其他生境,应进一步加强对牲畜棚的管理,改善卫生条件,减少蚊虫孳生。用灯诱法监测登革热媒介白纹伊蚊,结果显示以公园白纹伊蚊构成比最高(17.80%),与吴瑜燕等[12]报道一致。应加强公园白纹伊蚊的防控灭蚊工作。

蚊虫密度的季节消长与蚊媒疾病的发生有一定的关联性,如登革热,乙脑等[1],2017-2021年9个监测市(州)蚊密度在6-7月较高,形成高峰,除2020年外,在5月已可见较高蚊密度。2019年全国登革热报告病例和地区均大幅度增加[13],贵州省输入性病例也在增加,因此相关地区开展了大规模的环境整治以及杀虫工作。BI高峰出现在6和8月,呈现较明显的双峰,可能与贵州省的气候变化有关,如6月气温骤升,BI上升;7月降雨量明显增加,降低了蚊虫卵及成蚊的存活率,8月气温又开始上升达到蚊虫孳生的有利条件,因此BI又上升。本监测结果显示,2017-2021年5月BI较高,均接近甚至超过登革热风险阈值范围(BI≥5),2017、2019和2020年5月均具有传播登革热的风险。因此应根据监测结果在蚊虫繁殖高峰来临之前做好防制工作,降低蚊虫密度以及蚊媒病毒传播的风险。

2017-2021年9个监测市(州)中安顺和贵阳市及黔东南州的BI各年均 > 5,具有登革热传播风险,其中2018年安顺市和2021年贵阳市不仅具有登革热传播风险,还可能具有暴发风险,部分地区还出现BI逐年上升的情况,应引起重视。废旧物品处由于其积水容器较多,更容易引起蚊虫孳生繁殖,每年的BI均较高,期间若出现登革热病例,很可能引起登革热暴发风险。本次监测结果仅代表该年份或者地区的平均水平,各地区还应根据本地区不同月份不同生境的蚊密度监测情况采取相应的防制措施,减少各区域蚊虫孳生,降低蚊媒疾病的传播风险。

综上所述,各地区可根据该地区蚊密度情况开展相应的灭蚊措施,特别是蚊密度较高的季节和生境,应持续加强环境治理工作,保持环境卫生清洁,减少蚊虫孳生地,及时有效开展防蚊灭蚊工作。定期在各地区开展蚊虫监测可有效掌握其种类构成、孳生环境和季节消长规律,对于登革热以及其他蚊媒疾病的防控具有重要的公共卫生学意义。灯诱法主要针对夜间活动蚊种,不利于登革热媒介伊蚊的监测,结合其他方法更能准确反映地区蚊媒孳生情况,有利于制定科学合理的登革热防控措施。在今后的蚊媒监测中应选用1种或多种合适的监测方法,科学、有效地进行白纹伊蚊成蚊的密度监测,为伊蚊传播疾病风险评估和科学控制提供更充分的依据。

志谢 各市、县(区)疾病预防控制中心对本监测工作给予支持,特此志谢利益冲突 无

| [1] |

郑学礼. 我国蚊媒研究概况[J]. 中国病原生物学杂志, 2014, 9(2): 183-187. Zheng XL. Advances in research on mosquitoes in China[J]. J Pathog Biol, 2014, 9(2): 183-187. DOI:10.13350/j.cjpb.140222 |

| [2] |

Gray D, Mishtal J. Managing an epidemic: Zika interventions and community responses in Belize[J]. Global Public Health, 2019, 14(1): 9-22. DOI:10.1080/17441692.2018.1471146 |

| [3] |

Yu X, Zhu YB, Xiao XP, et al. Progress towards understanding the mosquito-borne virus life cycle[J]. Trends Parasitol, 2019, 35(12): 1009-1017. DOI:10.1016/j.pt.2019.09.006 |

| [4] |

边长玲, 龚正达. 我国蚊类及其与蚊媒病关系的研究概况[J]. 中国病原生物学杂志, 2009, 4(7): 545-551. Bian CL, Gong ZD. Mosquitoes and mosquito-borne diseases in China[J]. J Pathog Biol, 2009, 4(7): 545-551. DOI:10.13350/j.cjpb.2009.07.010 |

| [5] |

王梦蕾, 苏昊, 吴焜, 等. 中国蚊媒病流行现状及防治进展[J]. 热带医学杂志, 2012, 12(10): 1280-1285. Wang ML, Su H, Wu K, et al. Epidemic status and control progress of mosquito-borne diseases in China[J]. J Trop Med, 2012, 12(10): 1280-1285. |

| [6] |

薛志静, 王君, 宋秀平, 等. 贵州省不同地区2018年蚊虫及蚊媒病毒调查[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2019, 30(3): 259-263. Xue ZJ, Wang J, Song XP, et al. An investigation of mosquitoes and mosquito-borne viruses in different regions of Guizhou province, China, in 2018[J]. Chin J Vector Biol Control, 2019, 30(3): 259-263. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2019.03.007 |

| [7] |

闫冬明, 王文周, 王雪霜, 等. 贵州省部分地区2019年蚊虫及蚊媒病毒调查研究[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2021, 32(4): 422-427. Yan DM, Wang WZ, Wang XS, et al. Investigation of mosquitoes and mosquito-borne viruses in some regions of Guizhou province, China, 2019[J]. Chin J Vector Biol Control, 2021, 32(4): 422-427. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2021.04.007 |

| [8] |

张海林. 云南省登革热和基孔肯雅热跨境传播、本地流行、发展趋势及对策[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2021, 32(1): 12-20. Zhang HL. Cross-border spread, indigenous transmission, development trend, and control strategy for dengue fever and chikungunya fever in Yunnan province, China[J]. Chin J Vector Biol Control, 2021, 32(1): 12-20. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2021.01.002 |

| [9] |

Scholte EJ, Ibáñez-Justicia A, Stroo A, et al. Mosquito collections on incoming intercontinental flights at Schiphol international airport, the Netherlands, 2010-2011[J]. J Eur Mosq Control Assoc, 2014, 32: 17-21. |

| [10] |

叶真, 夏时畅. 病媒生物综合防制技术指南[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2012: 18. Ye Z, Xia SC. Guidelines for comprehensive prevention and control of vector organisms[M]. Hangzhou: Zhejiang University Press, 2012: 18. |

| [11] |

Govella NJ, Chaki PP, Mpangile JM, et al. Monitoring mosquitoes in urban Dar es Salaam: Evaluation of resting boxes, window exit traps, CDC light traps, Ifakara tent traps and human landing catches[J]. Parasit Vectors, 2011, 4: 40. DOI:10.1186/1756-3305-4-40 |

| [12] |

吴瑜燕, 凌锋, 龚震宇. 2011-2013年浙江省用灯诱法的蚊密度及变化趋势分析[J]. 疾病监测, 2015, 30(6): 497-500. Wu YY, Ling F, Gong ZY. Surveillance for mosquito density and species in Zhejiang, 2011-2013[J]. Dis Surveill, 2015, 30(6): 497-500. DOI:10.3784/j.issn.1003-9961.2015.06.016 |

| [13] |

刘起勇. 我国登革热流行新趋势、防控挑战及策略分析[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2020, 31(1): 1-6. Liu QY. Dengue fever in China: New epidemical trend, challenges and strategies for prevention and control[J]. Chin J Vector Biol Control, 2020, 31(1): 1-6. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2020.01.001 |

2023, Vol. 34

2023, Vol. 34