扩展功能

文章信息

- 殷启凯, 王晶, 付士红, 聂凯, 李樊, 何英, 许松涛, 王环宇, 梁国栋

- YIN Qi-kai, WANG Jing, FU Shi-hong, NIE Kai, LI Fan, HE Ying, XU Song-tao, WANG Huan-yu, LIANG Guo-dong

- 山西省武乡县1株白蛉携带病毒(SXWX1816-2)的分离与鉴定

- Isolation and identification of a sandfly-borne virus (SXWX1816-2) in Wuxiang county, Shanxi province, China

- 中国媒介生物学及控制杂志, 2023, 34(2): 270-275

- Chin J Vector Biol & Control, 2023, 34(2): 270-275

- 10.11853/j.issn.1003.8280.2023.02.021

-

文章历史

- 收稿日期: 2022-10-27

2 中山大学医学院, 广东 深圳 518107

2 School of Medicine, Shenzhen Campus of Sun Yat-sen University, Shenzhen, Guangdong 518107, China

白蛉病毒属(Phlebovirus)隶属于白纤病毒科(Phenuiviridae)。2020年3月国际病毒分类学委员会(International Committee on Taxonomy of Viruses,ICTV)更新了白蛉病毒属包含有60种病毒[1],其中37种病毒以白蛉为传播媒介,5种以蚊虫为传播媒介,1种以蜱为传播媒介,其余17种病毒传播媒介不详[2],此次公布的白蛉病毒属病毒的数量较2018年公布的10种病毒增加了数倍之多,不仅如此,2021年ICTV又增加了6种新的白蛉传播的病毒种[3],可见自然界白蛉种群中存在大量白蛉传播病毒(sandfly-borne viruses)。

人类感染白蛉传播的白蛉病毒属病毒可引起如发热、出血或者脑炎等多种症状,如托斯坎纳病毒(Toscana virus,TOSV)可引起病毒性脑炎[4],感染西西里病毒(Sandfly fever Sicilian virus,SFSV)可出现包括发热、肌肉痛、后眼窝痛和身体不适等流感样症状,其引起的疾病又称为三天热(Three-day fever)[5]。目前白蛉传播病毒及其疾病的流行主要集中在意大利、希腊、土耳其等地中海沿岸国家,成为当地的公共卫生问题[5]。随着国际贸易及人口流动的愈加频繁,白蛉携带病毒的传播及白蛉病毒对人及动物感染的风险在不断增加,也受到世界各国的关注。

此前,我国于2018年在山西省武乡县的白蛉标本中分离到17株白蛉病毒属病毒,其代表为SXWX1813-2分离株,病毒的L、M、S基因的分子遗传进化分析结果均显示SXWX1813-2及其他16株病毒分离株均与土耳其白蛉中分离的Toros病毒(Toros virus,TORV)处在相同进化分支,但是这些病毒又完全独立成单独的进化簇,提示该17株病毒为白蛉病毒属新成员,命名为武乡病毒(Wuxiang virus,WUXV),这是我国首次在白蛉标本中分离到该病毒[6]。本研究于2018年在山西省武乡县禽畜圈采集的1批白蛉标本中再次获得1株可以引起哺乳动物组织培养细胞病变的病毒分离物(SXWX1816-2),病毒分子生物学分析结果显示,该病毒分离株属于白纤病毒科白蛉病毒属的武乡病毒。结果报告如下。

1 材料与方法 1.1 标本采集在山西省武乡县的鸡圈、羊圈和骡子圈采集白蛉标本。标本采集工具使用蚊太太(型号MM200,广州市长盛化工技术服务有限公司)、二氧化碳诱蚊灯(型号MT-1 CO2诱蚊器,北京德泰隆科技发展有限责任公司)。将以上采集工具于18∶00悬挂在牲畜圈内,开始采集标本,直至次日07:00收集采集到的标本。所有标本放入-80 ℃低温冰箱20 min后取出,在冰浴条件下进行吸血昆虫标本的形态学鉴定和分装。标本按照采集环境、吸血昆虫的种类、雌雄等分装并进行编号登记后放入液氮中保存直至实验室检测[7]。

1.2 细胞金黄地鼠肾细胞(BHK-21细胞)和白纹伊蚊(Aedes albopictus)卵细胞(C6/36细胞)为本实验室保存。BHK-21细胞培养条件:90% Eagle’s(实验室配制)、7%胎牛血清(FBS,Invitrogen)、1%的青霉素和链霉素(100 U/ml)、1%谷氨酰胺(30 g/L)、1% NaHCO3;C6/36细胞培养条件:89% RMPI 1640(Invitrogen)、10%胎牛血清(FBS,Invitrogen)、1%的青霉素和链霉素(100 U/ml)。BHK-21和C6/36细胞分别置于含5%CO2的37、28 ℃培养箱中培养[8]。

1.3 病毒分离白蛉50~100只为1批,标本至于玻璃研磨器,每批标本加1.5 ml研磨液[93% Eagle’s、5%的青霉素和链霉素(100 U/ml)、1%谷氨酰胺(30 g/L)、1% NaHCO3]清洗2次,再加入1.5 ml研磨液在冰浴条件下反复研磨。研磨后离心(4 ℃,离心半径8.4 cm,12 000 r/min,30 min),离心后取上清液100 µl分别接种到生长至80%的单层BHK-21和C6/36细胞培养板中(24孔板,Corning incorporated)。BHK-21和C6/36细胞分别放入5% CO2的37和28 ℃培养箱中连续培养。每12 h在显微镜下观察细胞病变(CPE),细胞出现CPE时收取病毒液保存于-80 ℃低温冰箱直至进一步鉴定。未出现CPE的标本在以上2种细胞盲传3代,无病变者丢弃[9]。

1.4 病毒RNA提取、cDNA文库制备使用Viral RNA Mini Kit(QIAamp;Qiagen,Valencia,CA),按照说明书的操作步骤提取标本中总RNA,提取的RNA立即放入65 ℃水浴10 min,然后冰浴2 min。吸取32 µl的RNA标本放入Ready-To-Go Kit试剂盒中的第一链反应管(GE Healthcare,Little Chalfont,Buckinghamshire,UK),室温静置1 min,加入1 µl随机引物[pd(N)6](TaKaRa,Japan)后瞬时离心,37 ℃水浴1 h。如此制备的病毒RNA的cDNA文库总体积为33 µl,可立即使用或放入-40 ℃保存备用[10]。

1.5 病毒基因扩增与核苷酸序列测定病毒基因扩增(PCR)体系为25 µl,包括cDNA模板、GoTaq® Green Master Mix、2×(Promega、Madison、WI)、10 umol/L的正、反向引物。PCR反应结束后,取5 µl基因扩增产物进行1%琼脂糖凝胶电泳检测。基因扩增阳性产物使用武乡病毒编码区[开放阅读框(ORF)]引物[6]开展核苷酸序列测定。

1.6 核苷酸序列分析将核苷酸序列进行BLAST[美国国立生物技术信息中心(NCBI)]比对。使用Seqman软件(DNAStar、Madison、WI)进行核苷酸序列拼接与质量分析;使用BioEdit(Version 7.0,Thomas)软件进行核苷酸多序列比对;使用MEGA 6.0软件完成基于Neighbour-joining方法的系统进化分析,Bootstrap值设定为1 000;使用MegAlign进行核苷酸和氨基酸序列的同源性分析[11]。

2 结果 2.1 白蛉标本采集2018年6月10-12日在山西省武乡县(东经112°26′~113°22′、北纬36°39′~37°8′)共采集到白蛉3 819只。白蛉主要来自于羊圈(2 032只)和鸡圈(1 604只),骡子圈采集到183只白蛉。此外还采集到蚊虫250只(已另文发表)。

2.2 病毒分离及初步鉴定本研究采集的白蛉标本分为45批研磨处理,离心后的研磨上清液均分别平行接种BHK-21细胞和C6/36细胞进行连续培养。其中在当地羊圈采集的SXWX1816-2批白蛉标本研磨上清液接种BHK-21细胞第3天出现CPE,表现为细胞圆缩脱落等(图 1)。SXWX1816-2病毒分离物在BHK-21细胞连续传代3次仍然可以获得相同的细胞病变,提示该病毒分离物可在BHK-21细胞获得稳定传代。使用白蛉病毒属特异性基因扩增引物[6]对病毒分离物进行基因扩增和核苷酸序列测定与分析,结果显示SXWX1816-2病毒分离物对白蛉病毒属特异性基因扩增引物呈阳性反应,序列测定和分析结果显示SXWX1816-2病毒分离物为白蛉病毒属病毒。

|

| 注:A、B分别为BHK-21细胞和接种SXWX1816-2病毒BHK-21细胞培养至第3天的细胞形态。感染SXWX1816-2病毒的BHK-21细胞表现为贴壁细胞减少,出现大量圆缩和脱落细胞。 图 1 SXWX1816-2病毒引起的BHK-21细胞病变 Figure 1 SXWX1816-2 virus cause BHK-21 cell cytopathic effects |

| |

SXWX1816-2病毒分离物在C6/36细胞连续传代3次均未见细胞病变,使用白蛉病毒属特异性基因扩增引物对C6/36细胞上清也未检测到基因扩增阳性。

2.3 SXWX1816-2病毒分离物的分子生物学特征 2.3.1 病毒基因组编码区核苷酸序列病毒基因组核苷酸序列测定结果显示,SXWX1816-2病毒M基因(GenBank:MT974470.1)和S基因(GenBank:MT974453.1)编码区ORF核苷酸序列长度分别为4 089和1 611 nt,病毒M基因编码包膜糖蛋白(GP,1 362个氨基酸),病毒S基因编码的包膜糖蛋白包括2个蛋白质,分别为核蛋白(NSP,260个氨基酸)和核衣壳蛋白(NP,246个氨基酸)。SXWX1816-2病毒分离株编码区核苷酸序列信息见表 1。

本研究在武乡县禽畜圈白蛉标本中分离的SXWX1816-2病毒与此前分离的武乡病毒核苷酸和氨基酸同源性结果显示,SXWX1816-2与武乡病毒的代表株(SXWX1813-2)M基因、NS基因、N基因的核苷酸(氨基酸)同源性分别为99.2%(99.4%)、99.1%(98.5%)和99.1%(99.6%),而与其他在中国以外地区白蛉中分离的病毒G蛋白同源性在32.1%~71.9%(4.8%~75.4%),NS蛋白在5.6%~75.1%(14.9%~85.1%),N蛋白在44.4%~82.1%(41.7%~96.4%)。

此外,进一步分析表明,SXWX1816-2病毒与之前分离的武乡病毒均与TOSV和Corfou病毒(Corfou virus,CFUV)的同源性最高,分别为M基因核苷酸(氨基酸)同源性在70.8%~71.9%(75.3%~75.4%);S节段的NS蛋白基因核苷酸(氨基酸)同源性在74.2%~75.1%(84.3%~85.1%),S节段的N蛋白基因的核苷酸(氨基酸)同源性在81.8%~82.1%(96.0%~96.4%)。见表 1。

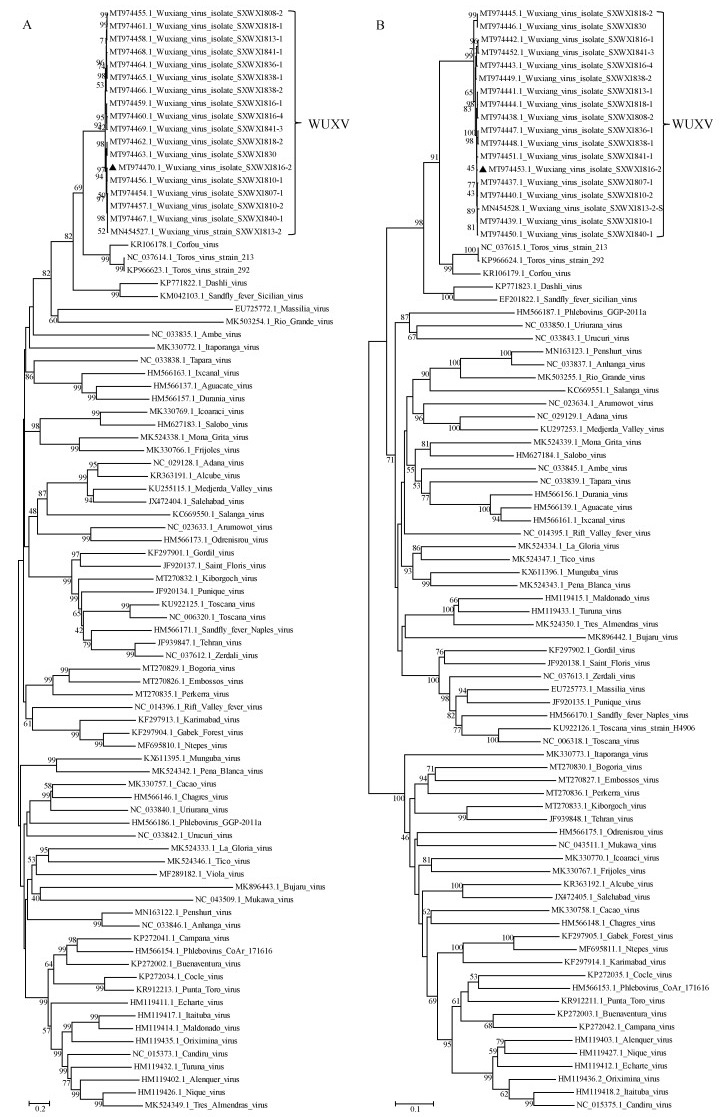

2.3.3 病毒分子遗传进化将SXWX1816-2病毒与武乡病毒的17株病毒及2021年ICTV新公布的66种白蛉病毒属病毒基因组M基因和S基因ORF区核苷酸序列进行病毒分子遗传进化分析,结果显示,无论病毒M基因或者S基因,SXWX1816-2病毒均与此前分离的武乡病毒形成单独进化分支(图 2中的WUXV分支)。

|

| 注:▲本研究的SXWX1816-2株;A基于病毒M基因序列的系统进化分析;B基于病毒S基因序列的系统进化分析。 图 2 SXWX1816-2病毒M基因、S基因核苷酸序列系统发育树 Figure 2 Phylogenetic tree of nucleotide sequences of M and S genes of the SXWX1816-2 virus |

| |

本研究在我国山西省武乡县禽畜圈采集的白蛉标本分离到1株可以引起哺乳动物细胞发生病变的病毒分离物——SXWX1816-2病毒,病毒基因组核苷酸序列测定与分析结果显示,该病毒分离株与我国2018年在同时期武乡县采集的白蛉标本中分离的武乡病毒无论在基因组序列同源性或者病毒分子进化分析结果均显示为同一种病毒,均属于白纤病毒科白蛉病毒属的新种病毒——武乡病毒。SXWX1816-2病毒的分离鉴定,特别是该病毒基因组序列测定与分析结果为我国白蛉携带病毒的研究提供了重要的基础数据。

武乡病毒是我国首次在山西省武乡县自然界采集的白蛉标本中分离的病毒[6],进一步的研究显示当地禽畜圈白蛉中存在稳定的病毒种群,其中6-7月的羊圈、鸡圈孳生的白蛉中均可以分离到该病毒[12]。武乡病毒在当地白蛉种群中的批感染率为36.3%(33/91),其中6月病毒批分离率为35.1%(26/74),7月为50.0%(7/14),而8月为0(0/1),虽然各月间批分离率存在差异,但差异无统计学意义(P > 0.05)。武乡病毒对人及动物感染的血清流行病学结果显示,在武乡县采集的健康人血清中可以检测到的武乡病毒中和抗体阳性率为8.7%(4/46),而当地家养鸡检测4只全部被感染[12]。对当地白蛉血餐的分析结果显示,我国四川省采集的吸血白蛉血餐中检测到包括猪、兔、鸡、犬和人血,而其中以猪血为主,提示我国白蛉的宿主动物具有较宽泛的种类[13]。因此应加强武乡病毒及宿主动物的研究,以明确武乡病毒-动物宿主之间的关系[14]。

众所周知,白蛉是重要的医学昆虫,是病毒、细菌和寄生虫等病原体的传播媒介。白蛉是我国北方地区流行的黑热病的病原体利氏曼原虫的传播媒介[15]。武乡县是近年来我国黑热病新的流行地区,无论白蛉传播的病毒或者利氏曼原虫其感染均在白蛉种群密度高峰期的夏秋季节,而且无论病毒感染或者利氏曼原虫感染的黑热病均可出现发热等非特异性的症状,难于区分[16]。目前我国已经在白蛉标本中发现了白蛉携带武乡病毒并证明其在当地对人及动物的感染性[6, 12],因此加强我国白蛉分离病毒对人感染的诊断试剂的开发,摸清武乡病毒所引发的疾病负担和公共卫生问题具有重要意义。

作者在我国山西省中部地区的武乡县采集的白蛉标本中分离到1株白蛉携带病毒,并通过病毒基因组测序和分析证明该病毒与我国此前已经分离的武乡病毒属于同一种病毒。鉴于我国自1949年以来开展的虫媒病毒调查中一直未在我国本土采集的白蛉标本中分离到白蛉传播病毒[17],因此白蛉传播病毒在我国属于新发现的病毒。病毒分子遗传进化分析发现,无论病毒的M基因或者S基因,我国分离的武乡病毒与2013年在土耳其白蛉中分离的病毒(TOSV)和1981年在希腊白蛉中分离的病毒(CFUV)亲缘关系最近。我国与以上2个国家存在1万km以上的地域差距,病毒是如何传播到我国,这些病毒的起源是否存在相似性,武乡病毒在当地存在的机制如何,均需要开展深入研究。

利益冲突 无

| [1] |

Kuhn JH, Adkins S, Alioto D, et al. 2020 taxonomic update for phylum Negarnaviricota (Riboviria: Orthornavirae), including the large orders Bunyavirales and Mononegavirales[J]. Arch Virol, 2020, 165(12): 3023-3072. DOI:10.1007/s00705-020-04731-2 |

| [2] |

Calisher CH, Calzolari M. Taxonomy of Phleboviruses, emphasizing those that are sandfly-borne[J]. Viruses, 2021, 13(5): 918. DOI:10.3390/v13050918 |

| [3] |

Walker PJ, Siddell SG, Lefkowitz EJ, et al. Recent changes to virus taxonomy ratified by the International Committee on Taxonomy of Viruses (2022)[J]. Arch Virol, 2022, 167(11): 2429-2440. DOI:10.1007/s00705-022-05516-5 |

| [4] |

Charrel RN, Gallian P, Navarro-Mari JM, et al. Emergence of Toscana virus in Europe[J]. Emerg Infect Dis, 2005, 11(11): 1657-1663. DOI:10.3201/eid1111.050869 |

| [5] |

Depaquit J, Grandadam M, Fouque F, et al. Arthropod-borne viruses transmitted by Phlebotomine sandflies in Europe: A review[J]. Euro Surveill, 2010, 15(10): 19507. DOI:10.2807/ESE.15.10.19507-EN |

| [6] |

Wang J, Fu SH, Xu ZQ, et al. Emerging sand fly-borne Phlebovirus in China[J]. Emerg Infect Dis, 2020, 26(10): 2435-2438. DOI:10.3201/eid2610.191374 |

| [7] |

宋颂, 付士红, 李元元, 等. 贵州省2017年蚊虫及蚊传虫媒病毒调查研究[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2018, 29(5): 428-435, 461. Song S, Fu SH, Li YY, et al. Investigation of mosquitoes and mosquito-borne viruses in Guizhou province, 2017[J]. Chin J Vector Biol Control, 2018, 29(5): 428-435, 461. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2018.05.002 |

| [8] |

王琴燕, 付士红, 孙定炜, 等. 海南省野生蠓虫西藏环状病毒的研究[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2021, 32(4): 415-421. Wang QY, Fu SS, Sun DW, et al. A study of wild midges carrying Tibet orbivirus in Hainan province, China[J]. Chin J Vector Biol Control, 2021, 32(4): 415-421. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2021.04.006 |

| [9] |

高晓艳, 付士红, 邹文菁, 等. 湖北省部分地区2010年蚊传虫媒病毒调查[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2015, 26(2): 133-136. Gao XY, Fu SS, Zou WJ, et al. Investigation of arbovirus in some areas of Hubei province, 2010[J]. Chin J Vector Biol Control, 2015, 26(2): 133-136. DOI:10.11853/j.issn.1003.4692.2015.02.006 |

| [10] |

刘红, 梁国栋. 新发虫媒病毒: 基因A型版纳病毒全基因组序列扩增引物[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2016, 27(6): 533-538. Liu H, Liang GD. The genotype A specific primers for amplifying and sequencing the whole genome of Banna virus[J]. Chin J Vector Biol Control, 2016, 27(6): 533-538. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2016.06.002 |

| [11] |

程睿, 付士红, 范娜, 等. 中华按蚊分离的版纳病毒全基因组序列测定与分子遗传进化分析[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2018, 29(6): 550-556. Cheng R, Fu SH, Fan N, et al. Genome sequencing and phylogenetic analysis of Banna virus (genus Seadornavirus, family Reoviridae) isolated from Anopheles sinensis[J]. Chin J Vector Biol Control, 2018, 29(6): 550-556. DOI:10.11853/j.issn.1003.8280.2018.06.002 |

| [12] |

Wang QY, Fu SH, Cheng JX, et al. Re-isolation of Wuxiang virus from wild sandflies collected from Yangquan county, China[J]. Virol Sin, 2021, 36(5): 1177-1186. DOI:10.1007/s12250-021-00398-4 |

| [13] |

Chen HY, Li KL, Shi H, et al. Ecological niches and blood sources of sand fly in an endemic focus of visceral leishmaniasis in Jiuzhaigou, Sichuan, China[J]. Infect Dis Poverty, 2016, 5: 33. DOI:10.1186/s40249-016-0126-9 |

| [14] |

梁国栋. 我国自然界白蛉携带病毒的研究进展[J]. 中华实验和临床病毒学杂志, 2022, 36(4): 469-474. Liang GD. Research progress of natural sandfly-borne viruses in China[J]. Chin J Exp Clin Virol, 2022, 36(4): 469-474. DOI:10.3760/cma.j.cn112866-20220302-00049 |

| [15] |

Guan LR, Zhou ZB, Jin CF, et al. Phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae) transmitting visceral leishmaniasis and their geographical distribution in China: A review[J]. Infect Dis Poverty, 2016, 5: 15. DOI:10.1186/s40249-016-0107-z |

| [16] |

Hao YW, Hu XK, Gong YF, et al. Spatio-temporal clustering of mountain-type zoonotic visceral leishmaniasis in China between 2015 and 2019[J]. PLoS Negl Trop Dis, 2021, 15(3): e0009152. DOI:10.1371/journal.pntd.0009152 |

| [17] |

Liang GD, Li XL, Gao XY, et al. Arboviruses and their related infections in China: A comprehensive field and laboratory investigation over the last 3 decades[J]. Rev Med Virol, 2018, 28(1): e1959. DOI:10.1002/rmv.1959 |

2023, Vol. 34

2023, Vol. 34