2. 中国科学院大学资源与环境学院, 北京 100049

2. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

城市是社会生产力发展到一定程度的结晶,而乡村作为一种更为古老的产物与城市有着本质的区别,然而,就经济发展而言,二者有着平等的权利[1-2]。适度的区域城乡差距对于刺激竞争、增强区域内生动力有着积极作用,但长期悬殊的差距可能激化区域矛盾,影响社会稳定[3]。20世纪下半叶区域发展理论如雨后春笋般涌现出来,然而乡村发展在这些理论中往往处于被动地位,如Lewis的“二元经济”理论所阐述的生计部门(subsistence sector)与资本部门(capitalist sector)的关系[4],Friedmann的“核心-外围”理论[5]及Perroux的增长极理论[6]所演化出的城市与乡村关系的论述,Rostow的发展阶段理论[7]和Kuznets产业结构理论[8]所描述的区域所必须经历的发展阶段。诚然,类似理论很大程度上促进了区域的发展,但其弊端也是明显的,如将“农村”和“城市”视为竞争而非互补部门,掩盖了推动经济发展的空间相互关系[9],或只关注经济效率和集聚效益,置乡村的发展前景于被动的涓滴效应,而未考虑到任何利益都可能被过量的消耗抵消[10]。可以看出,上述国外经典区域发展理论很大程度上割裂了城市与乡村的关系,很少将两者看作互为支撑的区域子系统。由于发展阶段所限,在漫长的现代化过程中,世界各国普遍实行重工业和城市偏向型发展政策[11],发展中国家尤甚,其代价则是牺牲农业及其他农村部门的发展利益,导致乡村建设严重落后于城市建设,乡村景象日渐凋敝,乡村人口的发展权利面临挑战。

为缩小城乡发展差距,欧洲国家较早涉足城乡协调发展研究,德国于20世纪50年代首先提出城乡均衡发展概念[12]。中国则于20世纪80年代后开始重视城乡协调,寻求解决区域城乡发展不平衡不协调这一中国最为突出的结构性矛盾问题的方法[13]。近期,国内学者主要从城乡转型发展[14-15]、协调发展[16-20]、收入差距[21]、用地变化[22]、新型城镇化[23-26]等角度对区域城乡发展做了大量的实证研究。但现有研究成果多聚焦地市级及以上的宏观尺度,且研究区多集中在中国中、东部地区,中观尺度上利用多因子测度区域城乡协调发展的实证研究仍相对较少。新时期,国家提出跨越式发展战略,这成为最为落后的西部地区,特别是新疆这一少数民族地区尤为重要的发展契机,而统筹城乡协调发展则是实现落后地区跨越式发展的关键突破口。塔里木盆地作为新疆一盘棋的“棋眼”,位于生态脆弱、经济落后、少数民族聚居的区域,其城乡发展协调水平事关区域稳定与国家长治久安,事关能否实现跨越式发展。但就盆地现有的城乡发展研究而言,仅局限于区域经济与产业结构关系[27-29]、人口-经济分布均衡度[30]、城镇发展与水资源关系[31-32]等方面,将城市、乡村视为区域平行子系统,探讨区域城乡发展时空演化的研究则鲜见。因此,开展相关研究对于落后地区的发展有理论和实践意义。随着国家跨越式发展、乡村振兴战略的实施和深度贫困带脱贫攻坚战的到来,新疆社会稳定和长治久安更为迫切地需要了解及把握塔里木盆地城乡发展水平如何,耦合协调度怎样,空间格局如何变化,有哪些制约因素,怎样破解不利格局等问题。本文以3个时间断面为基础,研究2004—2014年10年间塔里木盆地所包含的南疆5地州42县市区域城乡发展水平及其耦合协调度的时空演化格局,探究驱动变化的原因机制,厘清南疆城乡发展制约因素,为制定发展战略及规划、促进城乡协调发展和乡村振兴,确保脱贫攻坚战的胜利和新疆社会稳定和长治久安提供理论支撑和实践依据。

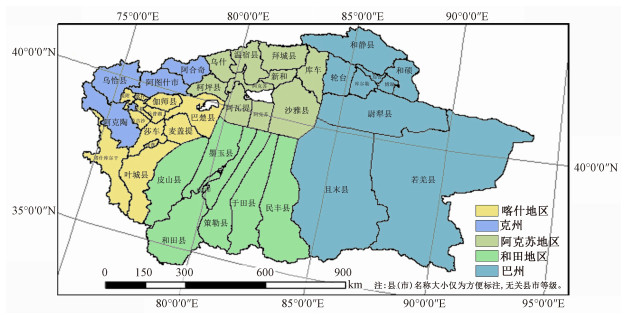

1 研究区概况塔里木盆地(以下简称盆地)位于气候极端干旱的新疆昆仑山以北天山以南区域[33],包含克孜勒苏柯尔克孜自治州(以下简称克州)、喀什地区、和田地区、阿克苏地区、巴音郭楞蒙古族自治州(以下简称巴州)南疆5个地州44个县(市),面积约106.34万km2,占全疆总面积的63.9%(图 1)。其中,巴州与阿克苏地区分别位于盆地的东侧和北侧;克州、喀什地区和和田地区即南疆3地州属于典型的集中连片深度贫困地区[34],且克州和喀什地区处于塔里木盆地西缘、昆仑山北麓和帕米尔高原3大地理板块交汇处,与中东、中亚5个国家相邻,贸易往来频繁,人文环境复杂。塔里木盆地所有城市皆分散环绕在塔克拉玛干沙漠周围的小绿洲上。2017年统计数据[35]显示,该区总人口约1 160.26万人,其中少数民族占85.4%,人均耕地面积0.146 hm2。2017年新疆城镇居民人均可支配收入为28 463元,该区仅有巴州为28 804元高于平均水平,喀什地区仅为22 732元;全疆农村居民人均可支配收入为10 183元,阿克苏地区与巴州仅分别为6 883、7 918元。就地区人均生产总值而言,除巴州人均64 142元高于新疆平均水平40 564元,其余4地州皆低于新疆平均水平,最低的和田地区低至9 901元,次高的阿克苏地区也仅为28 289元。

|

Download:

|

| 图 1 塔里木盆地行政区示意图 Fig. 1 Schematic of the administrative areas of Tarim Basin | |

选取2004、2009和2014年3个年份的截面数据,主要来源于《克孜勒苏柯尔克孜自治州统计年鉴》(2005、2010、2015)、《喀什地区统计年鉴》(2005、2010、2015)、《和田统计年鉴》(2005、2010、2015)、《阿克苏地区统计年鉴》(2005、2010、2015)、《巴音郭楞统计年鉴》(2005、2010、2015)、《新疆维吾尔自治区统计年鉴》(2005、2010、2015、2017)和地方领导干部工作手册。对于个别缺失数据,利用当年政府工作报告或相邻年份数据代替,具体包括:轮台县2014年城镇居民人均可支配收入用当年政府工作报告代替;2009年阿图什市、阿克陶县、阿合奇县、乌恰县的耕地面积用2010年数据代替。由于部分县市城镇居民人均可支配收入通过以上途径无法获得,用区域平均水平代替,具体包括:新和县、麦盖提县、民丰县2014年城镇居民人均可支配收入用当年地区均值代替;和硕县、博湖县2004年城镇居民人均可支配收入用当年地区均值代替。由于阿拉尔市和图木舒克市为省直辖县级行政单位,其统计口径中不含乡村单元,故不在此次研究之列,即研究区仅包含塔里木盆地的42个县(市)。

2.2 研究方法 2.2.1 指标选取区域城乡发展最重要的还是经济发展。我们重点考察城乡发展水平的演化以及乡村发展同城市发展的协调程度,运用频度统计、理论分析方法,在考虑指标的代表性、科学性、独立性、易获取性的同时,参考文献[16-17, 23],选定12项指标(表 1)。其中,二三产业占GDP比重、人均GDP、非农城镇化率用以表征区域基础层发展水平。城镇居民人均可支配收入、城镇居民人均城镇社会消费品零售总额和城镇居民人均公共设施管理业投资总额表征城镇发展水平,并将城镇发展水平与区域基础层发展水平复合以表征城市发展水平。农牧民人均纯收入、农村非农从业人员比重、农村人口人均农村社会消费品零售总额、乡村人均用电量、农村人均耕地面积和农村人口人均农林牧渔业投资总额表征乡村发展水平。

|

|

表 1 城乡协调发展评价指标体系及权重 Table 1 The evaluation index system and the weights for the coordinated development between urban and rural areas |

由于所选指标量纲和量级不同,且与研究参数呈正相关关系,故数据采用极差标准化,考虑到皆为正向指标,其公式为

| $ x_{i j}^{\prime}=\frac{\left[x_{i j}-\min \left(x_{i j}\right)\right]}{\left[\max \left(x_{i j}\right)-\min \left(x_{i j}\right)\right]}, $ | (1) |

式中: x′ij为标准化处理后的指标值;xij为第i个城市的第j个观测值;min(xij)为该项指标中的最小值;max(xij)为该项指标中的最大值。

2.2.3 指标权重计算为客观反映相关数据所传达的信息,采用熵值法确定各类指标的权重[36],具体步骤如下:

1) 若研究区有m个评价单元,每个评价单元有n个指标因子,构建原始数据矩阵, 通过公式(1)计算得到标准化矩阵

| $ \boldsymbol{X}_{i j}^{\prime}=\left(x_{i j}^{\prime}\right)_{m \times n}, (i=1, 2, \cdots, m ; j=1, 2, \cdots, n). $ | (2) |

2) 利用矩阵(2)计算出第i评价单元第j指标所占总j指标因子的比重

| $ P_{i j}=x_{i j}^{\prime} / \sum\limits_{i=1}^{m} x_{i j}^{\prime}. $ | (3) |

3) 利用公式(3)计算第j项指标的信息熵

| $ h_{j}=-\frac{1}{\ln (n)} \sum\limits_{i=1}^{m} P_{i j} \ln \left(P_{i j}\right). $ | (4) |

4) 计算第j项指标差异化系数

| $ d_{j}=1-h_{j}. $ | (5) |

5) 确定第j类评价指标的权重

| $ W_{j}=d_{j} / \sum\limits_{j=1}^{n} d_{j}. $ | (6) |

各指标权重由熵值法确定(表 1)。

2.2.4 发展水平测度城市发展水平测度公式

| $ \mathrm{UD}=\sum\limits_{i=1}^{n}\left(B_{i} \times W_{i}\right)+\sum\limits_{i=1}^{n}\left(U_{i} \times W_{i}\right), $ | (7) |

式中:Bi和Ui分别代表第i项基础层和城市层指标的标准化值;Wi为对应的指标权重。

乡村发展水平测度公式

| $ \mathrm{RD}=\sum\limits_{i=1}^{n}\left(R_{i} \times W_{i}\right), $ | (8) |

式中:Ri代表第i项乡村层指标的标准化值;Wi为对应的指标权重。

城乡综合发展水平测度公式

| $ \mathrm{URD}=\alpha \mathrm{UD}+\beta \mathrm{RD}, $ | (9) |

式中:α,β为待定系数,考虑到区域系统中,城市与乡村的发展同等重要,参照前人经验将其取值皆定为0.5[17]。

2.2.5 耦合及协调度计算根据相关研究成果[37-38],引入城乡耦合及协调度模型,耦合度公式为

| $ C_{\text {coupling }}=\left\{\frac{(\mathrm{UD} \times \mathrm{RD})}{[(\mathrm{UD}+\mathrm{RD}) / 2]^{2}}\right\}^{2}. $ | (10) |

耦合度反映城乡系统间相互作用的密切程度及一致性,无关乎城乡地域系统发展的高低水平,因此需借助协调度模型反应城乡系统发展的同步性与一致性,以体现二者的协调程度,其公式为

| $ C_{\text {coordination }}=\sqrt{C_{\text {coupling }} \times \mathrm{URD}}. $ | (11) |

参考文献[38],当0 < d≤0.25时为协调度低;当0.25 < d≤0.5时为协调度较低;当0.5 < d≤0.75时为协调度较高;当0.75 < d≤1时为协调度高。

2.2.6 相关分析及冷热点分析Global Moran′s I用于计算区域总体的自相关程度[39],其计算公式为

| $ I_{g}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n} \sum\limits_{j=1}^{n} W_{i j}\left(X_{i}-\bar{X}\right)\left(X_{j}-\bar{X}\right)}{S^{2} \sum\limits_{i=1}^{n} \sum\limits_{j=1}^{n} W_{i j}}, $ | (12) |

式中:Wij为空间权重矩阵分量,相邻为1,不相邻为0;Xi、Xj分别为第i、j区域的观测值;X为均值;S2为样本方差。结果由Z值法检验: Z(Ig)=[Ig-E(Ig)]/Var(Ig),式中E(Ig)=1/(1-n),即数学期望,Var(Ig)为变异系数。Ig∈[-1, 1],当Ig>0时,表示城乡协调度呈空间正相关;当Ig < 0时,表示城乡协调度呈空间负相关;当Ig=0时,表示城乡协调度无空间相关关系。

Anselin Local Moran's I(LISA)用于识别要素具有高值或低值的空间聚类及空间异常值,公式为

| $ I_{i}(d)=\frac{\left(X_{i}-\bar{X}\right) \sum\limits_{j=1}^{n} W_{i j}^{\prime}\left(X_{j}-\bar{X}\right)}{\sum\limits_{i=1}^{n}\left(X_{i}-\bar{X}\right)}. $ | (13) |

当Ii>0时,表示同类型要素值的地区相邻近,可显示出城乡协调发展水平高值聚集区(H-H)及低值聚集区(L-L);当Ii < 0时,表示不同类型要素值的地区相邻近,可显示出城乡协调发展水平高值被低值环绕(H-L)和低值被高值环绕(L-H)的异常区域。

Getis-Ord Gi*用于分析高值或低值要素在空间上发生聚类的区位,其公式为

| $ G_{i}^{*}(d)=\frac{\left[\sum\limits_{j=1}^{n} W_{i j}(d) X_{j}-\bar{X} \sum\limits_{j=1}^{n} W_{i j}(d)\right]}{\sqrt{\left[\left(\sum\limits_{j=1}^{n} w_{j}^{2} / n\right)-\bar{X}^{2}\right]\left\{\left[n \sum\limits_{j=1}^{n} w_{i j}^{2}-\left(\sum\limits_{j=1}^{n} w_{i j}\right)^{2}\right] /(n-1)\right\}}}, $ | (14) |

当Gi*(d)>0且显著时,i属于热点区域,即自身及其周围皆为高值的集聚区,Gi*(d) < 0且显著时,i属于冷点区域,即自身及其周围皆为低值的集聚区。

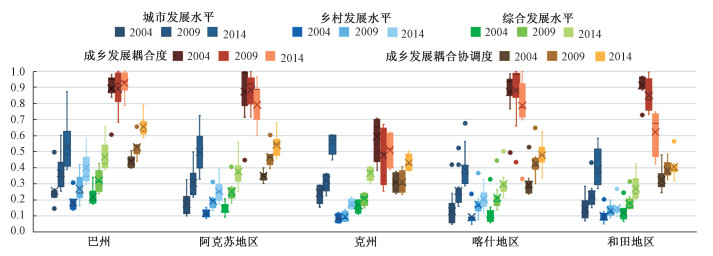

3 结果分析经计算,测度出区域发展5项指标的分位数与均值,如图 2所示。就区域而言,南疆3地州发展水平不及巴州和阿克苏地区。2004—2014年间,除和田市、和田县、墨玉县3地外,乡村发展水平(以下简称RD)皆有一定程度提升;城市发展水平(以下简称UD)与城乡综合发展水平(以下简称URD)则有较大程度的提升,尤以2009—2014年段显著。城乡发展耦合协调度(以下简称协调度)除2004—2009年间的克州,2009—2014年间的田地区稍有停滞外,也有较大发展,唯独城乡发展耦合度(以下简称耦合度)多数地区下降显著,但除和田地区于2014年处于中度耦合外,其他地区仍旧保持在高耦合水平状态。从极值、中位数与均值的对比来看,2004—2009和2009—2014年间,区域UD差距悬殊且多数城市处于平均值及以下状态,而较少数城市处于绝对优势的高水平状态;区域RD则与UD分布也近乎相同。由均值可知UD与RD至2014年末仅达到0.45和0.23左右,仍旧处于较低发展水平。2010年第一次中央新疆工作座谈会的召开,对新疆发展产生了巨大的推动作用,这也表现在塔里木盆地城乡及综合发展水平2009—2014年间普遍高于2004—2009年间。

|

Download:

|

| 图 2 5项指标的箱线图 Fig. 2 Box-plot of the five indicators | |

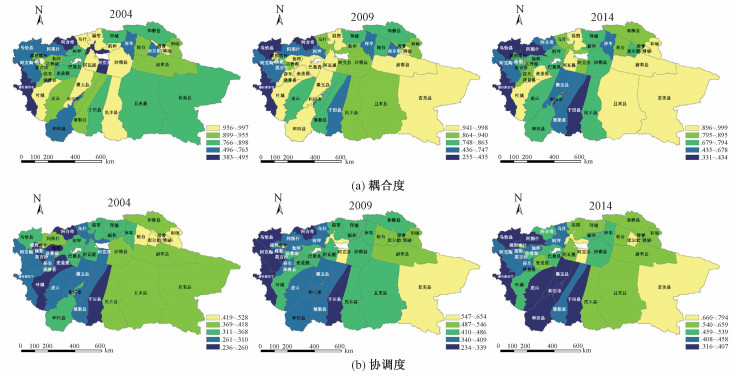

城市发展水平表现为,2004—2009年间西南较低水平区分散转为小范围集聚,高水平区集聚于盆地东部;2009—2014年间西南较低水平区的扩大和东部较高水平区格局的打破(图 3(a))。2004—2014年间,喀什、和田地区城市发展水平相对较慢,分别由0.130上升到0.392和0.142上升到0.393,主要缘于该区工业体系单一,农业产值占比较大,普遍高于30%,第二、三产业发展程度低。发展最快的克州地区则由0.243上升到0.561。近年来皮革等制造业的发展、国家边贸口岸投资的增多,对其有巨大促进作用。就城市而言,除库尔勒外,若羌是发展最快的城市,由2004年的0.244发展到2009年的0.443再到2014年的0.702,区域排位仅次于库尔勒(0.873)和阿克苏市(0.724)两城,位列南疆第3(表 2),这得益于新世纪以来,若羌县政府大力推进产业结构改革,积极发展红枣加工业、有色金属冶炼,大力发展旅游业等举措。

|

Download:

|

| 图 3 2004、2009和2014年塔里木盆地城市、乡村、城乡综合发展水平空间格局 Fig. 3 Spatial patterns of urban, rural, and urban-rural comprehensive development levels in Tarim Basin in 2004, 2009, and 2014 | |

|

|

表 2 2004、2009和2014年塔里木盆地城市、乡村、城乡综合发展水平 Table 2 Urban, rural, and urban-rural comprehensive development levels in Tarim Basin in 2004, 2009, and 2014 |

RD表现与UD不尽相同,2004—2009年间西南较低水平区的集聚到分散,东部高水平区的集聚;2009—2014年间西南低水平区向“和—喀”边界区转移,东部较高水平区格局得到强化(图 3(b))。位于“和—喀”边界的低水平区主要有:麦盖提县、莎车县、叶城县、皮山县、和田县、墨玉县和洛浦县,2014年其RD平均只有0.3左右,远低于库尔勒市的0.873。RD提高最慢的是和田地区,由2004年0.099发展到2009年的0.132再到2014年的0.146。但最快的巴州地区也仅仅是由2004年0.185发展到2014年的0.400。从县级行政区层面分析,10年间南疆RD提升最快暨发展水平最高的若羌,由2004年0.134发展到2014年0.582,这得益于农业特色化及培育出的“名优特”农产品对当地乡村就业增收的带动。和田地区形势则比较严峻,和田市由2004年0.203变为2009年的0.199再降为2014年的0.146,是所有行政单元中唯一发展水平倒退的区域。这与该区农业作物单一,受市场波动影响大不无关系,如2015年资料显示,和田地区2014年农业总产值80.54亿,仅核桃与红枣就占33%,和田县核桃与红枣占农业产值更是高达50%。另外,类似于“和墨洛”绿洲,小而散的绿洲分布,难以为继不断增加的工业用水,农业发展空间亦有限,并且近年来社会不稳定因素也很大程度上阻碍着生产活动的正常进行。如图 3(c)所示,南疆URD在两个研究时段的变化类似于UD的演化,稍有不同的是低水平区由2004年的西南散落分布逐步演变为向和田地区聚集。该区社会发展问题复杂,多种问题相互交织,成为影响区域发展的重要因素。发展至2014年底,南疆从西至东的URD可形象地比喻成“对号”型,和田地区为其底部,即URD“塌陷区”。2004—2014年间,南疆的东部(巴州地区)3个研究节点的URD均值分别为0.220、0.318、0.467,始终处于南疆的领先位置。西部(克州地区),除乌什县发展稍慢外,URD皆得到较大幅度提升。就城市而言,巴州的库尔勒市和若羌县发展水平最高,2014年底分别达0.653和0.642,而和田地区的皮山县及和田县发展水平最低,2014年底分别只有0.211和0.198。究其原因主要是盆地东部产业基础较好,农业劳动生产率提升所转移出的劳动力能够被当地的第二产业吸收,进而达到工农城乡互促的局面,而盆地西部由于产业基础薄弱加之思想封闭、民族融合度较低,尚未形成明显的工农城乡相补充的局面。

3.2 耦合及协调度时空演化塔里木盆地耦合度2004—2014年间只有5个研究区域得到稳步提升,分别为库尔勒市、且末县、阿合奇县、泽普县和麦盖提县;22个研究区处于波动状态,占研究区的52%;15个研究区近10年耦合度持续下降,占总研究区的36%。2004—2009年间耦合度提高的区域跃迁为17个,比2009—2014年多6个(图 4(a))。由于援疆资金及中央补贴对城市的偏向性,使得区城乡发展差距拉大,导致区域耦合度显著降低。10年间,克州地区(2014年区域均值为0.511)始终是城乡发展耦合度最低的区域。和田市为研究区中耦合度下降最快的区域,由基准年的0.944降到2009年0.747再到2014年的0.428,于田县次之,由2004年的0.881降至2014年的0.423,两者同为和田地区,究其原因主要是资源禀赋先天不足,小城镇难以辐射周边乡村区域,城市力量也难以渗透封闭排外的乡村社会[40]。耦合度最高的巴州,由于农业商品化程度高,工业体系完整,除州府库尔勒城乡差距拉大导致耦合度较低外,巴州其他区域耦合度皆在0.9以上。

|

Download:

|

| 图 4 2004、2009和2014年塔里木盆地城乡发展协调度图 Fig. 4 LISA cluster map of urban-rural coordinated development of Tarim Basin in 2004, 2009, and 2014 | |

如前所述,耦合度无关乎区域城乡发展的水平高低,所以需要进一步分析城乡发展协调度。为便于观察协调度的区域分异,我们成图不按前述分等标准,而是利用自然断点法分级,如图 4(b)所示。2004—2014年间,南疆34个研究区城乡发展协调度稳步提升,占总研究区的81%,仅有8个研究区域呈波动状态。巴州与克州协调度高于同期南疆3地州水平,2014年两州均值分别为0.653和0.540,属于协调度较高水平。最低的和田地区,2014年均值仅有0.403。近10年,南疆三地州城市发展水平得力于专项拨款及援疆资金注入,有了较大幅度提高,而乡村发展近乎停滞,部分地区一度下降,导致城乡发展协调度较低,仅2014年克州平均水平达到较高。

2004—2009年间,塔里木盆地仅有阿克苏地区乌恰县协调度有所下降,但2009—2014年间有7个研究区协调度有所下降,分别是克州的阿图什市,喀什地区的喀什市、疏附县和塔什库尔干县,以及和田地区的和田市、墨玉县和于田县。这主要缘于近年来国家对该类地区人才、技术、资金扶持实施的“输血工程”的城市偏向性,使城市发展速度高于乡村,城乡资源配置失衡导致城乡发展协调度下降。

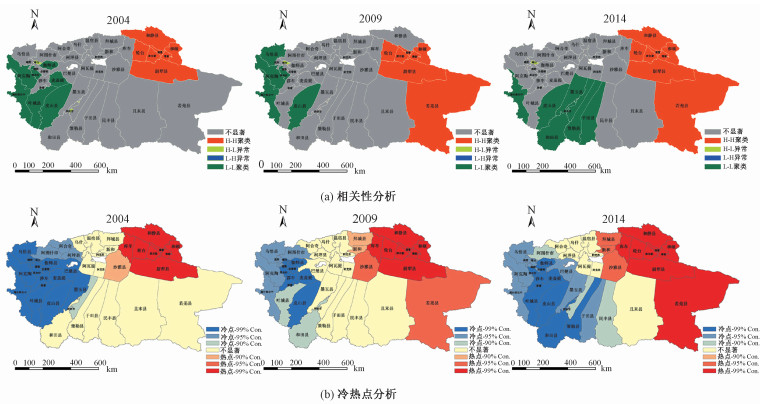

3.3 城乡协调发展的集聚与热点分析通过ArcGIS 10.3计算出2004、2009、2014年塔里木盆地协调度的Moran’s I(表 3),可见两个时段内,Z得分皆超过0.01置信水平下的2.58,Moran’s I和Z都为正,说明研究区内,城乡发展耦合协调度存在集聚和正相关性,且具有稳定性。

|

|

表 3 塔里木盆地城乡发展协调度的Moran’s I Table 3 Estimation of Moran's I for urban-rural coordinated development in Tarim Basin |

运用LISA方法计算,结果见图 5(a),得到H-H(高/高集聚)和L-L(低/低集聚)两类集聚区域,以及H-L(高值被低值包围)一类异常区域。H-H主要分布在巴州(盆地东部),其中库尔勒、轮台、和硕、尉犁和焉耆5个研究区在两研究时段内始终属于高值集聚区,而和静县与若羌县则是交替加入,并在2014年同时成为高值集聚区。L-L在研究时段内表现为较强的波动性,仅有阿克陶县与皮山县始终表现为低值集聚区。在总体演化趋势上,L-L呈现出从盆地西部(克州和喀什地区)向盆地中南部(和田地区)迁移。研究区内喀什市为H-L异常区域,且贯穿整个研究时段,这反映了其在政策优势上极强的集聚效应。2004年和田市属于H-L异常区域,但由于城乡差距的拉大,其与邻近区域集聚关系不再显著。

|

Download:

|

| 图 5 2004、2009和2014年塔里木盆地城乡协调发展空间自相关集聚和冷热点空间格局 Fig. 5 LISA cluster map and spatial pattern of cold-hot spots of urban-rural coordinated development of Tarim Basin in 2004, 2009, and 2014 | |

运用式(14),通过ArcGIS 10.3分析研究时段冷热点的时空演化情况(图 5 (b))。冷点区与热点区由2004年的盆地西南与东北对峙演变为2014年盆地西部与东部的对峙。同时,在研究时段内,热点由9个增加到12个(库尔勒、和静、库车、轮台、焉耆、博湖、和硕、尉犁和沙雅,后入者为若羌、新和及拜城),而冷点区则由20个跃迁为21个,其中稳固冷点有克州的阿图什、乌恰及阿克陶,喀什地区的伽师、喀什、疏附、疏勒、英吉沙、岳普湖、莎车、麦盖提、泽普、塔什库尔干和叶城,和田地区的皮山县。总体格局上盆地东部由于良好的经济基础、产业结构的不断优化,城市对乡村辐射能力的加强,城乡协调发展热点区不断扩大,而西部地区由于经济基础薄弱,加之没有形成健全的产业链条,城乡协调发展冷点区尚未得到改善。

4 结论与建议 4.1 主要结论本文利用发展水平指数、耦合度和协调度函数研究了塔里木盆地2004—2014年间城乡发展及其耦合协调度的时空演化过程并对计算结果进行ESDA相关分析,探讨其时空演化格局。主要结论有: 1)塔里木盆地在研究时段内城市、乡村及城乡综合发展水平皆有所上升,但仍旧处于较低水平状态,且发展格局为东高西低、北高南低,和田地区为发展“塌陷区”;2)2004—2014年间,塔里木盆地城乡发展耦合度总体呈波动状态,克州始终属于耦合度较低的区域,巴州10年间城乡发展耦合度始终保持在高值水平,和田地区的于田县与和田市耦合度下降的最快;城乡发展耦合协调度10年间总体呈上升趋势,仅有少数地区呈波动或下降状态;3)研究期内,塔里木盆地城乡发展耦合协调度存在空间正相关,高值集聚和热点区主要位于盆地东部巴州地区的库尔勒市附近;低值集聚和冷点区主要位于喀什地区与和田地区的相邻区,喀什市为高低异常区。

4.2 政策建议造成目前南疆5地州城乡发展水平格局的原因众多,我们认为最重要包括以下几点:

1) 城镇和乡村构成的区域是一种等级复杂的地域系统[41],交通的便利性直接影响各层级间及各层级与外界交流的频次进而影响区域城乡协调发展。散布于塔克拉玛干沙漠边缘的绿洲承载了塔里木盆地城市和乡村。交通设施对于这种被沙漠、戈壁阻绝的地域系统更为重要。所以,加大区域、城乡间的交通基础设施建设,缩小彼此间的区位优势度差距,对于协调塔里木盆地城乡发展至关重要。

2) 2014年塔里木盆地42县市二、三产产值占比均值为70.5%,而其非农城镇化率和农村非农从业比重仅分别为28.2%和16.6%,表明非农产业的发展,未能吸纳当地相应比例的劳动力[8]。相反,农村剩余劳动力拖累农业生产效率,禁锢地方发展。农业是落后地区就业和收入的主要来源,所以农业生产是乡村发展的关键,而劳动力同资本及其他经济形式的结合则是发达区域经济发展的关键路径[42]。鉴于此,建议合理推进城镇化建设,有序引导各族群众进城就业、就地就近就业、返乡创业;制定合理的发展策略,推进农业现代化的同时优化区域产业结构,因地制宜因势利导,特别是发展劳动密集型产业,对吸纳乡村剩余劳动力协调城乡发展至关重要。

3) 10年来,塔里木盆地经济发展及社会各项建设成就毋庸置疑,但是发展所带来的红利往往被人口的过快增长所稀释。由于占比超过80%的少数民族拥有宽松的生育政策,加之优生优育意识缺乏,导致近年来人口过快增长,2014年喀什地区出生率甚至高达67.64‰。基础设施及医疗、教育等公共服务设施无法满足过快增长的人口。所形成的低素质人口,无论是语言能力,还是职业技能都难以满足工业企业的要求,企业大部分工人只能从中、东部引进。当务之急,应调整生育政策,宣传优生优育;制定人才引进政策,吸引教师及技术人才,发展基础教育和职业教育;优化双语教学,加强民众的语言能力培养。

4) 塔里木盆地特别是南疆3地州,少数民族占绝对多数,由于科学文化素质较低、生活习俗不同、宗教信仰的限制,当地民众与外界交流学习的机会有限,急需推进“嵌入式发展”改革,增进民族交流,彼此学习先进的生产生活理念。因此,需深入贯彻第2次新疆工作座谈会精神,深入推进对口援疆工作,加强民族交往交流交融;壮大新疆建设兵团力量,处理好屯垦与维稳戍边的关系,促进各民族融合、嵌入式发展。

此外,社会稳定是发展的前提,由于近些年极端宗教和暴恐事件的影响,大量资金与人力用于维稳工作,经济建设几近停滞。“发展是稳定的基础,稳定是发展的条件。”当前,南疆应在维护社会稳定的同时着力推进社会经济发展;引导宗教与社会主义社会相适应,移风易俗地开展基层教育启迪民智。针对南疆目前的城乡发展格局,制定更为针对性的地方发展政策以及提供必要的政策支持,也是促进城乡发展水平提高,城乡协调发展的必要手段。

| [1] |

顾朝林. 中国城市地理[M]. 北京: 商务印书馆, 1999.

|

| [2] |

Woods M. Rural[M]. New York: Routledge, 2011.

|

| [3] |

韩延玲. 新疆三大区域经济差异现状与动态分析[J]. 干旱区地理, 2004, 27(2): 273-278. Doi:10.3321/j.issn:1000-6060.2004.02.027 |

| [4] |

Lewis W A. Economic development with unlimited supplies of labour[J]. The Manchester School, 1954, 22(2): 139-191. Doi:10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x |

| [5] |

Friedmann J. Regional development policy: a case study of Venezuela[R]. Massachusetts: MIT Press, 1966.

|

| [6] |

李小建. 经济地理学[M]. 2版. 北京: 高等教育出版社, 2006: 204-255.

|

| [7] |

Rostow W W. The stages of economic growth:a non-communist manifesto[M]. New York: Cambridge University Press, 1960.

|

| [8] |

Kuznets S. Economic growth of nations[M]. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971.

|

| [9] |

Lichter D T, Ziliak J P. The rural-urban interface:new patterns of spatial interdependence and inequality in america[J]. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 2017, 672(1): 6-25. Doi:10.1177/0002716217714180 |

| [10] |

Peck J, Sheppard E. Worlds apart? Engaging with the world development report 2009:reshaping economic geography[J]. Economic Geography, 2010, 86(4): 331-340. Doi:10.1111/j.1944-8287.2010.01093.x |

| [11] |

Anriquez G, Stamoulis K. Rural development and poverty reduction:Is agriculture still the key?[M]. Rome: The Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2007: 5-46.

|

| [12] |

Liu Y, Lu S, Chen Y. Spatio-temporal change of urban-rural equalized development patterns in China and its driving factors[J]. Journal of Rural Studies, 2013, 32: 320-330. Doi:10.1016/j.jrurstud.2013.08.004 |

| [13] |

刘彦随. 中国新时代城乡融合与乡村振兴[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 637-650. |

| [14] |

刘彦随, 杨忍. 中国环渤海地区城乡发展转型格局测度[J]. 地理学报, 2015, 70(2): 248-256. |

| [15] |

张婧, 李诚固. 中国转型期中心城市城乡关系演变[J]. 地理学报, 2012, 67(8): 1021-1030. |

| [16] |

张立生. 基于市级尺度的中国城乡协调发展空间演化[J]. 地理科学, 2016, 36(8): 1165-1171. |

| [17] |

王维. 长江经济带城乡协调发展评价及其时空格局[J]. 经济地理, 2017, 37(8): 60-66, 92. |

| [18] |

肖士恩, 李献士. 河北省城乡经济发展的协调性分析[J]. 技术经济与管理研究, 2009(5): 113-115. Doi:10.3969/j.issn.1004-292X.2009.05.035 |

| [19] |

吴殿廷, 王丽华, 戎鑫, 等. 我国各地区城乡协调发展的初步评价及预测[J]. 中国软科学, 2007(10): 111-117, 13. Doi:10.3969/j.issn.1002-9753.2007.10.014 |

| [20] |

曾福生, 吴雄周. 城乡发展协调度动态评价:以湖南省为例[J]. 农业技术经济, 2011(1): 86-92. |

| [21] |

丁焕峰, 刘心怡. 城镇化背景下城乡收入差距的时空演化[J]. 经济地理, 2017, 37(4): 32-41. |

| [22] |

雷军, 吴世新, 张雪艳, 等. 新疆天山北坡经济带城乡建设用地动态变化的时空特征[J]. 干旱区地理, 2005, 28(4): 138-143. |

| [23] |

王艳飞, 刘彦随, 李裕瑞. 环渤海地区城镇化与农村协调发展的时空特征[J]. 地理研究, 2015, 34(1): 122-130. |

| [24] |

李玉红. 乡村半城市化地区的工业化与城镇化[J]. 城市发展研究, 2017, 24(3): 89-94. Doi:10.3969/j.issn.1006-3862.2017.03.013 |

| [25] |

顾朝林, 李阿琳. 从解决"三农问题"入手推进城乡发展一体化[J]. 经济地理, 2013, 33(1): 138-141, 148. |

| [26] |

傅茜, 杨德刚, 张新焕, 等. 新疆绿洲城市城镇化质量与规模协调性空间格局[J]. 中国科学院大学学报, 2015, 32(5): 635-643. |

| [27] |

魏晓婕, 杨德刚, 吴得文. 塔里木河流域产业结构经济效益比较研究[J]. 干旱区地理, 2009, 32(4): 631-637. |

| [28] |

乔旭宁, 杨德刚, 鲁鹏, 等. 近25年来塔里木河流域区域经济空间关联及演化特征分析[J]. 干旱区地理, 2009, 32(4): 616-623. |

| [29] |

桂阳, 王宏卫, 柴春梅, 等. 新疆南疆经济空间演化格局及驱动力分析[J]. 水土保持研究, 2017, 24(2): 223-228, 233. |

| [30] |

肖艳秋, 杨德刚, 唐宏, 等. 塔里木河流域人口-经济分布不均衡特征分析[J]. 干旱区地理, 2012, 35(2): 309-317. |

| [31] |

李春丽, 杨德刚, 张豫芳, 等. 塔里木河流域城市化与水资源利用关系分析[J]. 中国沙漠, 2010, 30(3): 730-736. |

| [32] |

杨宇, 刘毅, 金凤君, 等. 塔里木河流域绿洲城镇发展与水土资源效益分析[J]. 地理学报, 2012, 67(2): 157-168. |

| [33] |

杨德刚. 新疆土地资源可持续利用[J]. 干旱区资源与环境, 2003, 17(3): 7-11. Doi:10.3969/j.issn.1003-7578.2003.03.002 |

| [34] |

迟瑶, 王艳慧, 房娜. 连片特困区贫困县农村基本公共服务与县域经济时空格局演变关系研究[J]. 地理研究, 2016, 35(7): 1243-1258. |

| [35] |

新疆维吾尔自治区统计局. 新疆统计年鉴:2017[M]. 北京: 中国统计出版社, 2017.

|

| [36] |

程兰花, 杨德刚. 乌昌地区医疗卫生资源失配度时空演化特征[J]. 中国科学院大学学报, 2018, 35(3): 382-390. |

| [37] |

廖重斌. 环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系:以珠江三角洲城市群为例[J]. 热带地理, 1999, 19(2): 76-82. |

| [38] |

董雯, 杨宇, 张豫芳. 绿洲城镇发展与水土资源开发的耦合效应及其时空分异[J]. 资源科学, 2013, 35(7): 1355-1362. |

| [39] |

尹鹏, 李诚固. 环渤海"c型"经济区经济格局的空间演变研究[J]. 地理科学, 2015, 35(5): 537-543. |

| [40] |

杨俊孝, 杜建刚, 刘英. 和田县农村劳动力转移就业趋向分析及对策建议[J]. 新疆社科论坛, 2014(6): 56-60, 69. Doi:10.3969/j.issn.1671-4741.2014.06.012 |

| [41] |

沃尔特·克里斯泰勒.德国南部的中心地原理[M].常正文, 等, 译.北京: 商务印书馆, 2010.

|

| [42] |

Macours K, Swinnen J F M. Rural-urban poverty differences in transition countries[J]. World Development, 2008, 36(11): 2170-2187. Doi:10.1016/j.worlddev.2007.11.003 |

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37